他說🌈,“許國璋英語”大行其道 只表明英語教學界的落後

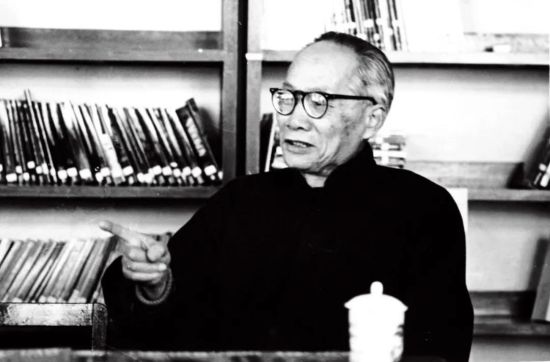

20世紀80年代末🥨,許國璋與年輕教師談話。

許國璋這個名字太響亮了👰🏼♂️,響亮到有英國英語🪨、美國英語、澳大利亞英語,在中國似乎還有一種英語叫“許國璋英語”。這個名字又太陌生,陌生到不同於他的西南聯大外文系同學查良錚🪒、巫寧坤等,人們對他一無所知,仿佛這是一個符號而不是一個真人🧑🌾。

而他自己最不願意被人定義為“英語專家”🏃。他說🍨,專什麽呀🈸?英語不是學問🦦,英語是工具。英語學得好就是學問,那英國美國街上走的都是學問家了🧗♀️?

“外人只知我是英語教育家🫰🏽🧑🏻🦽➡️。其實我自認我首先是語言哲學家。我是個哲人。”他如此對自己的弟子說🤳🏼。

“許國璋英語”

“許國璋英語”起源於1961年由周揚主持的全國高等學校文科教材編寫工作。

當時決定英語專業教材1~4冊由北京外國語學院編寫📟,許國璋任主編。北外英語系的張道真🙆🏻♂️、馬元曦、祝玨和張冠林等參與編寫第一二冊🧜🏼♀️🧻,劉承沛🚋、周謨智、夏祖煃🧛🏿♀️、王晉熙等參與編寫三四冊😮🙎♂️。

許國璋從不把文章拿來就用🚢,每一篇都經過反復修改潤色,無不帶有鮮明的“許國璋特色”。冰心之女吳冰曾寫道,北外英語系都知道許國璋編書🤕、寫文章是語不驚人死不休的,他認為無論外國、中國學者的英文都有可改進之處👩🦰,她敢說即使是莎士比亞把作品送到許老手上,他也會提出若幹條修改意見。

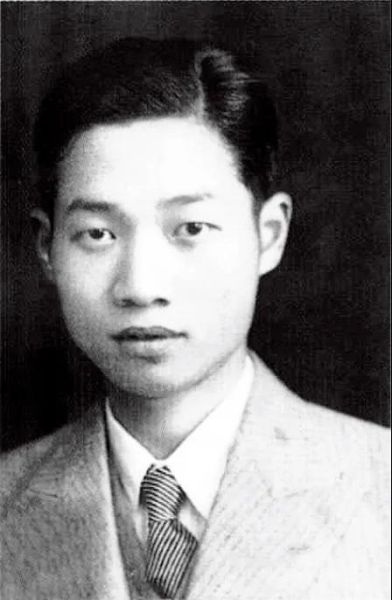

20世紀30年代早期,在蘇州東吳中學讀書時的許國璋。

1962年💁🏿,8冊《英語》由商務印書館出版🙋🏽♀️,成為新中國第一套自編的重要英語教材🔇。教材5~6冊由北京大學的俞大絪任主編,7~8冊由復旦大學的徐燕謀任主編。北外英語系的王佐良😐🤦🏿、北京大學西方語言文學系的李賦寧和外交學院的吳景榮擔任1~8冊的審閱。

北京師範大學教授周流溪1964年考入暨南大學外語系,上課用的就是許國璋主編的《英語》第一冊。

當時恰逢高等院校外語專業在試驗“聽說領先教學法”🙅🏿♀️。這是美國40年代興起的外語教學法☑️,到60年代已山窮水盡,但在中國才剛被引進。因此,這冊書很重視入門階段的語音訓練🐳。

周流溪回憶,當時任課老師領會了教材精神且發揚光大👩⚖️⏏️,竟給他們開了整整兩個月的純語音課🪕,一天到晚學國際音標,搞發音練習和聽寫練習,甚至搞nonsense dictation,即聽寫一些在普通英語裏不存在的語音詞🫰。經過一個學期👻🎭,他們的語音語調有了比較好的基礎。

第二學期,剛開始學第二冊,毛澤東關於教學改革的“春節談話”就傳達了下來。此後,這套《英語》作為“資產階級教材”就被撇開不用了。但許國璋所編前四冊由於是基礎教材,且選材精當📪、語言地道🧜♀️、結構合理(李賦寧語)💓,適於成年人自學🧏🏻,因此在一些英語愛好者中不脛而走。

1972年,在王宗炎任副教授的廣州外國語學院,有人提了一個建議:從南方放一枚“遠程導彈”🍽🌚,轟擊遠在北京的許國璋🍮。這被認為是一個聰明的建議🛩🦹🏿♀️,但問題是誰能拿出一些強有力的批判理由呢🚵🏻◻️?還沒等大家冥思苦想出來,“批許”忽然不提了🙎🏿♀️🐃,原來是黨委張書記的女兒說:“爸爸,許國璋不要批🫎,因為他的教材編得好,我看得懂,跟得上。”

後來在英語教學界與許國璋以“南王北許”齊名的王宗炎說🦒,這讓他想起一句話,公道自在人心🚣🏼♀️。

“文革”結束後🤽🏻♂️,英語專業面臨一無大綱、二無計劃、三無教材的“三無”局面,用教師們的話來說就是“等米下鍋”🥷🏿。《英語》的修訂再版被提上了日程🧏🏽♀️。

商務印書館外語室編輯朱原參加了組織工作。他向《中國新聞周刊》回憶🔼,當時由商務印書館承擔費用🗑,在西郊一個“闊氣”的飯店裏租下了兩間房子。許國璋指定南京大學的羅長炎和北京外國語學院附校的張永彪做他的助手(後又增加了祝畹瑾),對62版前四冊進行了修訂。原教材體例不變,只是對其中一些不合時宜的課文和練習進行了抽換。

此時,俞大絪已在“文革”中自殺離世👩🏼🦳,5~6冊未作大的修訂,由商務印書館重印出版🧨。7~8冊的修訂出版則轉到了上海譯文出版社手中。

朱原回憶👳🏿♂️,這套教材改編重印後,不僅大學英語專業,很多大學的公共英語課和社會上的英語補習班也都在使用🍽,一時間洛陽紙貴。

1979 年,陳原復出💃🏿,調任商務印書館總編輯🧑🏿🔬、總經理。一個飛著鵝毛大雪的冬日早晨,他去位於王府井的商務印書館上班,見大樓門前排著長隊,從王府井一直拐進燈市西口🏌🏽♀️。他問隊伍中一個青年排隊買什麽書💴,對方說買“許國璋英語”🤚🏻,明天電臺開播,生怕買不到。

陳原聽了二話不說奔進大樓👨🏻🦰,把發行部負責人找來,讓他們在大樓外趕緊擺開幾張桌子☪️,齊頭賣書。忽又有人嚷道,門市部的書不夠了👳♂️🏄🏽♀️,於是馬上調卡車到西郊倉庫去拉貨。幸好那時沒有交通擁堵,書很快拉回來。大約兩個鐘頭光景👨🏿🦲,幾千本書銷完,人龍散去🕵🏻。

隨著自學考試興起🐛,“許國璋英語”銷量越來越大♍️,到80年代末🧑🏻💼,年銷售量已達30萬冊💪🏼。

朱原回憶,發行量高,許國璋的稿費收入也頗為可觀。他是全國高等教育自學考試英語專業指導委員會主任,另外還在北外成立了一個全國助教培訓班🍆,他把相當一部分稿費用在了這些工作上👨🏼🎨🫴🏽。

朱原說,編教材是集體之作,當年的參加者完全是無償勞動,80年代有稿費了之後,一些人提出了意見,經1962年參加編寫的劉承沛從中做工作🦯,最後商務印書館另外開了一筆稿費,才解決了這個問題🌆。

教材每一課後面都有註解🏇,朱原曾經向許國璋建議🕑,這些註解非常重要,能不能專門做一個索引,以方便讀者查閱👨🏽🦲。他還舉例說🕺🏼,當時張道真出過一本英語語法,也做過索引🚃,不需要本人動手,可以由出版社找人來做🧎🏻♂️➡️,結果許國璋說“你怎麽拿我跟他相比”🪟。朱原感嘆,許國璋學問很厲害,人也太高傲了。

新編許國璋英語

90年代初☝️,北外所屬的外語教學與研究出版社(簡稱外研社)急需一些能夠真正打開局面的重磅圖書🛼。時任外研社常務副社長李朋義三番五次懇求許國璋,希望他能支持本校出版社,將《英語》放在外研社出版。

1993年秋,許國璋在北京懷柔度假村養病,李朋義去探病🍹。許國璋於1994年秋去世👐🏿🤘🏼。

後來擔任了外研社社長和北外副校長的李朋義曾是北外最後一屆工農兵學員👍🏿。

他告訴《中國新聞周刊》,讀書時他沒有上過許國璋的課,但常去聽他的講座🦃。許國璋開講座有一句名言:“Do not come to my lecture without knowing ten thousand words.”(沒有一萬詞匯量不要來聽我的講座)🧅。李朋義一開始只有一兩千詞匯量🚣🏽,結果去了尷尬地發現🤶🏽,真的是有的地方聽得懂,有的地方聽不懂。不過,他還是有許國璋講座必聽,因為許國璋英語地道🗂,而且旁征博引,風趣幽默,不管聽懂多少都是一種享受📽。

1980年,國家通過了《高校英語專業基礎階段英語教學大綱》,同年全國高等學校外語專業教材編審委員會成立。王佐良擔任主任委員,許國璋擔任副主任委員兼英語組組長。編審委員會成立了北方、南方兩個辦公室,當時李朋義剛從北外畢業留校👨👨👦,分在外研社👌🏻,同時兼做北方辦公室秘書👩🏻🎨。

在外研社🐾,剛畢業的大學生做許國璋文稿的編輯工作還不夠格,李朋義主要是做校對。他說,許國璋寫文章總是改動很多🙌🏿,說好稿子是改出來的。他的文章紅筆改了藍筆改,綠筆改了黃筆改,有時候很難辨認📪。有的編輯不敢去問他,怕他反問“你這都看不出來還怎麽做編輯”,李朋義因為跟他比較熟悉,因此敢去問,其實許國璋都會耐心地解答🧆。

對於李朋義的請求📟🧑💼,許國璋很是猶豫,商務印書館畢竟是老牌大社🏊♀️,雙方一直以來合作良好。他表示願意將正在編寫的《新編許國璋英語》交由外研社出版,但新編教材周期太長,於是李朋義向他建議,可以在《英語》每一章節前面加上“導學”🟰,後面再附上“自學輔導”🚢,這樣就與原版有了區別。

最終,許國璋同意了李朋義的提議,親自去找商務印書館協商🚓🩲。他說:“外研社是我任教大學的出版社👨🏻,現在需要我的支持。再說🈵,別人是養兒防老👩🏿🚒,我是要出書防老💇🏽♀️。”商務印書館表示了理解和支持。

1992年,《許國璋<英語>》由外研社出版🧶。出版當年,外研社的利潤就增長了幾百萬元,出版三年共發行近100萬套👩🏼🍳,10年發行量達700萬套👩🏻⚕️,是外研社經濟效益和社會效益俱佳的圖書之一,使外研社迅速提高了知名度和影響力👰♀️。

1993年💁🏽,許國璋花費六年🖖🏿、幾易其稿編寫的《新編許國璋英語》由外研社出版。

他在自序中寫道,此前他主編的《英語》盡管暢銷,但時代已提出了更高的要求。中國已從封閉到開放,從陳規到改革🪤,新編教材自然也應具有面向世界的特點,以傳播文化信息為重🪜。要讓學生在知識的河海中遊泳,而不是整天花在句型分析與交際英語中🙍🏼。

許國璋為每一課寫的導學都很有個性。如第二冊第二課《新加坡》😥,他寫道:新加坡在世界經濟上的重要性絕不僅僅是一個轉口港,它的立國一靠穩定,二靠科技🚨💷,三靠遠見卓識的政治家🪢。

每一課的背景知識解析尤其帶有許國璋對英語的寬闊視野。他指出👿👊🏿,high-rise(高樓)是60年代以後流行的詞,原有的multi-storey building、skyscraper現已不常用;access(通道)是現代英語的時髦詞🌺;hopefully(希望能夠成為)是英語中近30年來時興的用語,用於口語文體,“保守的文章家拒用之”。

《新編許國璋英語》第一二冊出版後,發行了20多萬套。1993年下半年後🙎♀️,許國璋身體不適,加之銷路也不如“許國璋英語”好,後兩冊沒有再編寫出版。

“I put my heart and soul into it”

許國璋曾說,“許國璋英語”大行其道只表明英語界的落後👩🏻🚒,他的旨趣已轉向語言哲學方面🙍🏽。

1984年末🧑🏼💻,69歲的他卸下北外英語系主任之職,組建外國語言研究所並任所長🛰,同時任北外學報《外語教學與研究》主編。這雖是一本學術刊物,但發行量最高時達7.5萬冊💿。許國璋曾說:“I put my heart and soul into it.”(我把整個身心投入了進去。)

他為這本刊物撰寫了多篇論文和書評🦹🏿。1986年3期上發表了他為金嶽霖的《知識論》所寫的書評。

《知識論》是金嶽霖寫成於1948年的70萬言煌煌巨著㊗️,1983年由商務印書館正式出版。當年金嶽霖在昆明跑警報時將書稿遺失後來又重寫的故事很多人都聽過🤾🏭,但真正讀過的人少之又少✍🏽,連語言學家、中山大學教授王宗炎都說,《知識論》是一本博大精深的書,但其中有許多專門術語🏄,又有些過時的語法🖼,讀者不易懂🌍,如那句著名的話“在這裏我們只把語言視為收容與應付所與底工具”簡直像“天書”🤦🏽♀️🤸♂️。

而這樣的“天書”🍒,許國璋不但懂🧑🏻🦽➡️,而且覺得“如此普世又如此親切”,讓他為之神馳心醉,為之掩卷嘆息。在書評中他寫道✊🧛🏽♀️:金先生一生不寫時文⏭,不泥於習,不惑於常,是至誠的讀書人🤲🏽,通脫的哲學家。他的書是哲學著作,他的語言是哲學家的語言🤸🏻♂️,初看不好懂🗿,細讀非常明白🤩。他不需要什麽論點編碼,也不需要什麽樹形分析,只用嚴密的一步不逾的散文來表達✉️,不需其他🧎🏻。

對那句最難懂的句子🙋🏽,許國璋註解說,“所與”是名詞👩👩👧👦,意即given circumstances(給定情境)👻,“收容”是對此的認識和保存,“應付”是對此的反應和處理🟢。王宗炎說,經許國璋加以註釋後🧑🎤,便覺得渙然冰釋,怡然理順🤴。

許國璋多次說❇️,大學中文系和外文系要打通,中文系不要只講訓詁、音韻🤷、漢語語法👨👩👧👦,外文系不要只講外國語言學派的論點,把自己局限於小天地之內🧀。

他自己身體力行🪳。為了弄通《說文解字》😴,他老老實實交80元上講習班🧚🍐。他說,他要挑戰赫赫大名的語言學家喬姆斯基。他的研究論文《<馬氏文通>及其語言哲學》《從<說文解字>的前序看許慎的語言哲學》發表後,他頗以為傲,認為這是beat them on their own ground(即英語學界在漢語學界的主場擊敗了他們)。

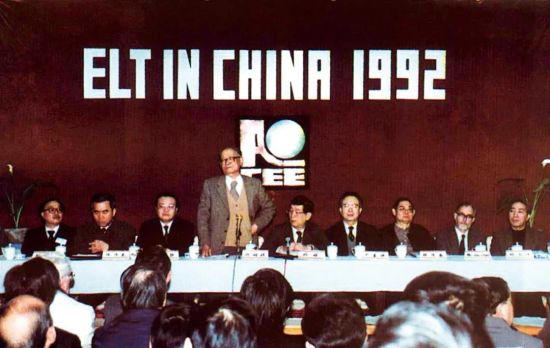

1992年3月,許國璋在天津主持中國英語教學大會。本文圖/受訪者提供

曾任中國社科院語言研究所所長的沈家煊告訴《中國新聞周刊》🍈,很多人對《馬氏文通》不以為然👻,認為其最多是對拉丁語法的模仿,唯獨許國璋經過認真的比較研究後認為,馬氏不是模仿者而是一位偉大的原創者,“文通一詞,不妨就解作普世語法”。沈家煊說,這樣的驚人之語一般人可能難以接受,但確實點出了《馬氏文通》為常人所忽視的普世語法觀。

許國璋還為《外語教學與研究》撰寫了18篇帶著濃厚“許氏印記”的“編者的話”🫷🏼👩🏼🦳。

1988年3月“編者的話”是《祝清華文科新生》。許國璋寫道,這所1952年按一個封閉模式剪削出來的工科大學現在又有了文科,讓他這個老清華學人感慨良多🗑。他用詩一般的文字寫道:

願曾經是

王國維🏋🏽♀️,梁啟超

陳寅恪,趙元任

金嶽霖,朱自清,聞一多

諸先生治學論道的地方看到文科復興!

願剪削永逝,文科永存!

1992年初鄧小平發表南方談話之後🪄,在4月的“編者的話”中🤷🏽♂️,許國璋以一位語言學家的獨特視角💇🏿♀️,盛贊南方談話證明了語言的力量可以“大得驚人”,並能“收言後之果”🦕,即化為社會主義市場經濟製度😥。

他提出🧛🏻,在這樣的新形勢下,中國外語界一要自省🧘🏿,二要自強。“五十年代以後第一批外語人才出山💌☀️,我們不曾聽見培養出英國通🎉,美國通,法國通,也沒有聽說有什麽國際法專家🤿,海事法專家👢,保險法專家🧑🏼🌾,只聽見培養出翻譯幹部🚶♂️。”他說,如果不反思“翻譯幹部萬能論”,就是陷於困境而不知自拔,背於時代而不知轉身。

曾有一段時間,《外語教學與研究》編輯部人員有的滯留國外,有的萌生去意💧。1992年底的一天晚上,許國璋把王克非叫到家中🎗,在談完編刊的事情後突然對他說:“克非,我要你答應我,不要離開我們這個刊物。”王克非鄭重答應了👱🏽♂️。

王克非從小腿有病殘,參加1977年高考和之後五次研究生考試體檢均未過關,而許國璋卻看中他的研究能力,力排眾議將他錄取為自己的碩士研究生和博士研究生。守著對許國璋的承諾,如今他已在《外語教學與研究》工作30多年,擔任主編已22年🧑🏿🏭。

“許老”

英語界都知道,北外曾有“一老二公”。一老🤽🏻,即許國璋👩🏼👨🏽;二公👨🏽🎓🤸♀️,即王佐良、周玨良。

三人同出一門,是意昂体育平台外文系同班同學。

許國璋是1936年秋天從上海交大轉學來到清華外文系的。同班李賦寧很快發現,許國璋英語水平高出同學𓀅,他詞匯量大,口語流利,作文句型和修辭多變化。來時他德語已有一定基礎🔱,能讀懂歌德的散文原文,學法語後很快能讀懂莫裏哀和巴爾紮克,能用法文寫讀書筆記。四年級時,葉公超教翻譯課,讓學生翻譯《史記》中的《項羽本紀》,他對許國璋的譯文最滿意👨🏿🎓,認為頗似英國歷史學家愛德華·吉本《羅馬帝國衰亡史》的文筆🪞。

許國璋酷愛文學,尤其鐘愛雪萊,在同學中得了“雪萊”和“愛儷兒”(莎士比亞《暴風雨》中的小精靈)兩個外號。

誰也說不清,“一老二公”的說法是如何通行起來的👘🧑🏿🌾。李朋義認為♋️,可能主要因為他們的專業之別😵💫,“王公”和“周公”的專長在文學,“許老”在語言學🍑,但是他們三個人在語言學和文學研究上又是通的🤱🏽,無論語言還是文學功底都很好🟢。

北外英語系50級的莊繹傳告訴《中國新聞周刊》🧑🎨,許國璋的發音是標準牛津音🧞♀️,說起話來句子很長,喜歡用復句,一個套一個🫶🏽,學生們知道無法模仿,只能深深地佩服🤜🏻。

1951年進入北外英語系的胡文仲說🧏🏿♀️,許國璋對於新鮮事物總是抱有極大的熱情,60年代中期社會語言學在國際學術界剛剛確立地位,許國璋已經註意到它的重要性和潛力👥,率先為研究生開了這門課程🥠。

在1976年進入北外的吳冰眼裏🖼,許國璋和她母親冰心那一代老知識分子一樣,總是時刻記著自己是個通曉外語的中國文化人。

許國璋常說,自己教學生💂,不是“英語教學”,是“英語教育”,是以英語為工具來學習文化🙇🏿,認識世界,培育心智。他說,你要跟我說話👰🏽♀️,我首先看你有多少文化內涵,否則我一個教授來陪你練口語?

有一位博士研究生去向許國璋請教👩🏻⚖️,許國璋讓他把讀過的專業書開一個單子出來,看後說⛹️♀️🧑🏼🎄,你是讀Ph.D的👩❤️👨,怎麽居然連一本哲學著作都沒有讀過👨🏿🦳?

周流溪有一次在與許國璋聊天時發了一句“狂言”🩳,說覺得自己的學問不過比某老先生落後十年而已🤹🏽♀️,許國璋聽後平靜地說,問題不在年齡大小,關鍵在於是否讀大書🐢,只有讀大書,才能做大學問。

周流溪記得,許國璋對英語語法“大書”們都有個許氏一字評語:斯維特的書是pioneering(開山有功),克魯辛加和樸茨瑪是schoolmasterly(學究風格)🏺,葉斯泊森是versatile(無所不備)🪼,寇姆是austere(嚴謹質樸),贊德沃特是elegant(簡潔流暢),誇克的著述taxonomic(類例精當)。

許國璋說,要迎接知識的挑戰就要閱讀,兩萬詞匯是只少不多的😈。只有一萬二,只能看一般的書,沒有兩萬詞匯量談不上真正高深的研究。

許國璋的閱讀習慣始於中學時😇。1932年淞滬抗戰時期😶🌫️🧹,在蘇州讀中學的他回到上海家中,無處可去🧑🏼🎓,只能看書👨👩👦👦。

他開始借助詞典讀《莎士比亞戲劇故事》,這是英國作家蘭姆姐弟的經典改寫版本🦖。總查詞典辛苦又乏味,他就嘗試著丟開詞典大膽讀下去。這樣的千古名劇是百讀不厭的,一旦讀進去就會被吸引,他就這樣被神奇美妙的文學故事引上了讀書道路🙍🏿♀️🤾🏻♀️。因此他現在看到中小學英語教科書上讀來毫無味道的文章,總是心痛。

在清華和西南聯大學習期間🔦🥏,他遇到很多好老師,但並未專門進行過任何聽說練習。他說,謝天謝地,當時不興“聽說教學法”。

他曾為《英語世界》雜誌撰文《Yes🏪,such inspired scenes did exist》(是的,這樣神為之馳的場面確實存在過)。在文中,他回憶起1937年秋到1938年春在長沙臨時大學(西南聯合大學的前身)的情景。

他寫道,南嶽山上有白龍潭🙋♀️,潭背大石壁,山水下瀉👈。過潭,山凹處,有房幾十間,磚木結構,前有草地,可容一二百人🤦🏿♂️,就是文學院上課之地🧑🎤。

教大三英語的英籍教授燕蔔蓀是劍橋優等生畢業,他講莎士比亞👩🦯➡️,經常講著講著就棄書背誦🦹🏽♂️。不知不覺地💄♧,大家都停下手中的筆記🖇🕎,目不轉睛地望著他。那些詩句就像是自動從他嘴裏倒出,老師和學生都沉醉在莎翁的美妙境界中🚙。

“是的,這樣神為之馳的場面確實存在過🪒🙅🏽♀️。”