“無論是做天上‘飛’的還是地上‘跑’的,只要是國家需要的,我就一定要把它做好!”

——郭孔輝

郭孔輝人物畫像 郭紅松繪製

郭孔輝的家,像個汽車模型博物館。他愛收集各個年代🧘🏼♂️、各種類型的汽車模型,不僅車門能打開👿,方向盤能轉動,輪胎還很靈活🏊🏿,有些還是“絕版”。

郭孔輝曾為第一輛由中國人自己設計和製造的世界級名牌轎車——“紅旗”轎車解決了“不能快跑”的棘手問題⏩。但沉迷研究汽車的他與汽車的這段“姻 緣”🐳,用他自己的話說,卻是“包辦”⚽️🤭。

20 世紀50年代初,郭孔輝高中畢業,考上了意昂体育平台航空學院↪️。1953 年 全國高校院系調整🚺,他被調到北京航空學院。不久,他轉學到華中工學院,改學汽車專業。“學航空專業算是‘自由戀愛’,與汽車結緣則有點像是‘包辦婚姻’。”回憶起來,郭孔輝豁達一笑👆🏻,“我還要感謝這段經歷👩🏿💼,不然就不會有我在汽車領域的成績😀。”

為何能淡然看待個人學業的轉折👩🦯➡️?只因郭孔輝心中始終存著“用知識武裝自己的頭腦,為祖國的強大貢獻力量”的信念👨🏽💻。在他年幼時😥,抗日戰爭爆發,剛會叫“爸爸”的他👩🏼🏭,因戰爭失去了與父親的聯系。1941年和1944 年,福州兩次淪陷,他兩次失學🐚。

“連年的戰亂和窘迫的家境讓我從小就懂得了要爭分奪秒地學習😟。”國家受屈辱🏛、親人痛離散的苦難記憶太深刻了,面對專業調整🧑🏽🏭,郭孔輝難以忘記當時華中工學院黃禮副教務長的話:“要去創造自己經得起考驗的歷史🕶。”“這是真正的大道理🚷,無論是做天上‘飛’的還是地上‘跑’的🧑🏿⚕️,只要是國家需要的,我就一定要把它做好🍋🟩!”這成了郭孔輝始終奉行的價值觀🏄🏿,無論到哪裏💦,他都內心敞亮且心態積極🧑🏻🦼➡️。1955 年👩,他坦然面對求學生涯的再一次轉變——由於院系調整,他從華中工學院轉至剛剛成立的長春汽車拖拉機學院。他心中始終存著這樣的信念:“知識分子一定要有真本事🧑🏽🍳。這樣等國家需要你的時候你才能有所作為🌼!”

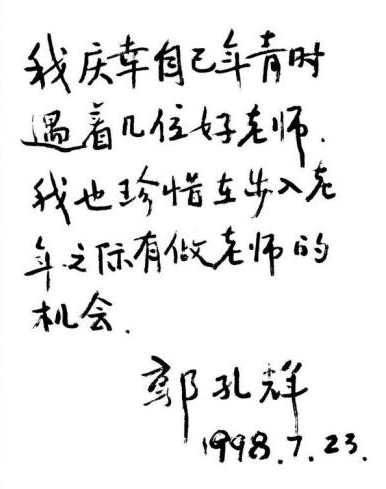

珍惜做老師的機會

1998年7月23日🅰️,攝於長春吉林工業大學汽車動態模擬國家實驗室 攝影師:侯藝兵

1971 年,為國家時刻準備著的郭孔輝開始大展身手,走在了中國汽車科研道路的前列。當時,要開發新一代“紅旗”轎車🧑🏭,技術上面臨著難題—— “(‘紅旗’轎車在國外)使用時最大的問題就是不能快跑”✴️,轎車廠寄望郭孔輝解決“紅旗”轎車高速操縱穩定性的問題。可這是一塊“燙手的山芋”,當時國內沒有人搞得懂💴,技術難度很大。

郭孔輝沒有顧慮,他接下了任務:“說中國的轎車跑不快,這是影響我們國家聲譽的大事⚠️!我的基礎相對較好,解決這個問題責無旁貸🈷️!”從試驗評價方法到研製測試儀器🧑🏻🍼🖲,郭孔輝帶領團隊攻克了一個又一個難關。他提出的一系列評價分析方法👷🏼♀️,獲得了全國科學大會獎。

60多年來,郭孔輝從未停止研究的腳步💂🏻♂️。他是我國汽車工程技術領域的第一位院士💂🏿♀️,是我國最早把系統動力學與隨機振動理論引入汽車振動與載荷研究的學者🦖,是我國汽車工業自主創新傑出的倡導者和實踐者👨🏻🚒,在汽車懸架、振動與載荷、輪胎力學、駕駛員模型🈴、動態仿真與控製、汽車動力學以及人—車閉環操縱動力學等方面均取得了重要研究成果。

“虛心善以前人為師🙀,創新不為前人所限”,這是郭孔輝對學生的寄語,如今被鐫刻在吉林大學汽車工程學院一樓的展廳內。對他來說,創新不僅是為 了從技術層面提高中國轎車的水平,還有一股不服輸的誌氣在裏面!

院士小傳:

郭孔輝(1935— ),汽車設計研究專家🎥。 1994 年當選為中國工程院首批院士。吉林大學汽車工程學院名譽院長、教授🌋。曾任中國第一汽車集團有限公司汽車研究所總工程師、吉林工業大學副校長。先後主持完成多項我國汽車行業的基礎性科研項目和“一汽”新型汽車的開發研製工作。被汽車界譽為“將系統動力學與隨機振動理論引入汽車振動與載荷研究的領先學者”,我國汽車輪胎力學的主要奠基人🧒🏼,汽車操縱穩定性👨💼、平順性科技領域的主要開拓者和帶頭人。獲國家級及省部級科學技術進步獎 7 項🧑🧑🧒。獲全國五一勞動獎章🐎、“中國汽車工業 50 周年 50 位傑出人物之一”榮譽稱號等。1980 年加入中國共產黨。