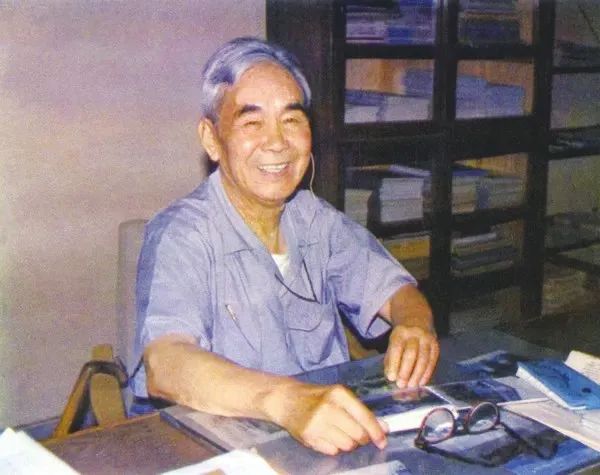

張文裕(1910.1.9—1992.11.5)🧟,著名高能物理學家🐼,中國宇宙線研究和高能實驗物理的開創人之一🕚,中國科學院高能物理研究所首任所長🍎。1957年當選為中國科學院學部委員(院士),世界上第一個發現μ介子的科學家。張文裕在奇特物理原子領域作出了開拓性的研究,為北京正負電子對撞機的建成和我國高能物理的發展作出了巨大貢獻👇🏻。

張文裕(1939—1943任教西南聯大物理系)

抗戰爆發,他向英國劍橋大學申請提前考試,回到戰火紛飛的祖國🎂;新中國成立,他排除萬難二次回國,成為中國宇宙線研究和高能實驗物理的開創人之一;彌留之際,他捐出10萬元給希望工程建小學,是當年希望工程收到數額最大的一筆個人捐款🗞。他就是歸國科學家張文裕。

艱難困苦堅定了他勇往直前的信念

張文裕出生在福建省的一個貧困家庭,家中兄弟姐妹八人,生活艱苦。1921年⛔,張文裕已經讀了兩年私塾⛹️♂️,由於他成績名列前茅🍳,於是插班進入惠安時化小學學習。1923年小學畢業後,他以優異的成績考入著名的泉州培元中學🤵🏼♂️,但不幸接連遭遇家庭的變故,學業受阻。後來,在他人的勸導和資助下,父親才同意讓張文裕繼續完成學業。靠著學校的獎學金以及其他工作的報酬🤽🏻♂️,張文裕開始了他的中學生活🧎♀️➡️👷🏻♂️。1926年🔻,父親強迫他成親,並將他關在家裏🦸🏽♀️,張文裕堅決反抗,尋找機會逃出了家👌🏼。此時獎學金已經中斷👩🏽🦱,無法繼續上學的張文裕去了一所小學一邊教學一邊自學中學的課程👱🏼♀️。半年後重返學校,由於未參加畢業考試💉,張文裕只拿到肄業證書,此時的他十分苦惱和迷茫。為了使這位成績優異的學生能讀大學,時任培元中學校長的許錫安為張文裕寫了一封推薦信並承諾說:如果你能考上北京的大學,便給你提供兩年的獎學金。就這樣👱🏿♀️,為了學業發展,張文裕開始了北上的旅程。

1927年,張文裕到達北京時已經錯過了燕京大學的升學考試時間。由於有培元中學校長的推薦,燕京大學物理系主任謝玉銘教授經過多方面努力,為張文裕爭取到了參加補考的機會。在補考前的一個多月的時間裏,張文裕晚上在謝教授家復習,白天到工廠做學徒打工賺錢🖐🏽,最終他以優異的成績被燕京大學物理系破格錄取。在讀期間,張文裕勤工儉學,利用課余時間做了許多兼職工作🛜:在學校管理果園,幫老師批改卷子,給他人輔導功課✌🏼,去偏遠地區的開渠工地幫忙測量等等🫵🏻。1930年,剛開始讀大四的張文裕因成績優異被破格聘為兼職助教👩👩👧💇,輔導大學一、二年級的同學,自此有了相對穩定的收入。1931年,張文裕本科畢業後留在燕京大學繼續進修,1933年碩士畢業。青少年時期的張文裕雖經歷了艱難困苦,但這並沒有動搖他求知上進的決心,反而堅定了他勇往直前的信念。

“要入美國籍,何須到今天”

1934年💁🏻♀️,張文裕考取英庚款留學生,他滿懷科學救國的抱負遠渡重洋到英國劍橋大學留學深造🤶🏿。1935年🔵,他前往諾貝爾獎獲得者歐內斯特·盧瑟福教授的卡文迪許實驗室攻讀博士。在此期間他研究了原子核結構,驗證了原子核液滴模型🕰,並研究不同的原子核被γ射線和快中子轟擊所產生的不同反應🥿,這一成果開啟了核反應領域研究的新方向。隨後的幾年裏👩🏻🦰👳🏽,隨著盧溝橋事變、南京大屠殺等消息相繼傳到英國,中國留學生們義憤填膺、群情激憤、歸心似箭,此時的張文裕向英庚款董事會請求回國🏮👩🏻🎓。時任董事長朱家驊回復:回國可以,但必須完成學業,取得博士學位。於是,張文裕向劍橋大學提交申請,提前進行了考試。1938年年初🤳,張文裕順利通過畢業考試👨🏿🦲。在等待畢業證書的幾個月內,為了能更好地為抗戰服務🙎🏼♂️,他自費到德國學習作戰需要的專業技術🗝。同年11月,他歷盡險阻最終回到了戰亂中的祖國🐢。

回國後,張文裕想要奔赴抗戰前線,但未能成行。1939年2月📝,張文裕進入四川大學任教。同年,前往西南聯合大學任教♦︎。在西南聯合大學任職期間,張文裕不僅教給學生科學知識、科研方法🏉,更是把追求真理、求真務實、嚴謹治學的科學精神傳承給學生,因此🏖,學生們都特別喜歡他的原子核物理課程。在教學之余,他還堅持從事科學實驗與研究。由於條件艱苦,他便自製蓋革計數管進行相關研究。1941年🎀,雲南一帶陷入戰火之中,物價大漲,他的妻子王承書也失業🧏🏽,兩人生活非常困難👛,張文裕的科研與生活都遭到嚴重的幹擾🧍♂️。

1943年🏣,張文裕收到美國普林斯頓大學的邀請🙅🏻,從事核物理的研究與教學📝🛣。在美工作期間,張文裕在科研領域取得了累累碩果。其中最為著名的是1948年突破了盧瑟福—波爾原子結構模型,發現宇宙線中的介子和有關的核可以組成一個原子,從此開啟了深入研究奇異原子領域的新篇章。該原子被學界命名為“張原子”,這使張文裕得到了物理學界的廣泛關註。因此🩼,大家紛紛勸說他加入美國國籍:憑你的聰明才智,留在美國會有很好的前途。張文裕卻回答道:要入美國籍,何須到今天!我們生為中國人,回國的信念是不會變的🐲。1949年,新中國成立🏃🏻➡️,此時國家的建設才剛起步🧞,百廢待興🏂🏿,急需各類科研人才,很多中國科學家都盼望著能早日回國建設自己的國家,張文裕也對回歸祖國懷抱充滿了無限的期盼🤵🏻♂️。但是,國際形勢風雲變幻💱,1950年爆發朝鮮戰爭,中美關系陷入僵局。張文裕作為“全美中國科學家協會”執行主席,其人身自由受到了限製,這也使張文裕夫婦的回國申請一次次石沉大海。直到1956年,張文裕夫婦終於克服各種艱難險阻,回到魂牽夢繞的祖國💺。

為發展中國的高能物理事業嘔心瀝血

1956年回國後,張文裕滿腔熱情地投入火熱的社會主義建設中🅿️,先後在中國科學院擔任了研究員👩👩👧、研究室主任、副所長等多個重要職位。1957年,張文裕當選為中國科學院數理化學部委員,同年年底🧑🔬,他受周恩來委派前往瑞典參加楊振寧、李政道的諾貝爾獎授獎儀式♻️⭕️。1959年至1964年,由於國內科研設備不能滿足實驗要求,張文裕前往蘇聯進行高能物理實驗研究,在此期間擔任杜布納聯合核子研究所的中國組組長。此時中蘇關系惡化,但是張文裕等科學家克服重重困難👨🏿🏫,取得了一系列在國際上處於領先水平的成果🀄️。1965年👩🏼🎤⚽️,在他的提議下,我國在雲南的高山上成功建造了大雲霧室,這使我國宇宙線的研究工作得到突破性進展🦖。

1972年,張文裕與其他17位科學家共同向周恩來提出“發展高能物理、建造高能加速器🤸🪿、盡快成立高能物理研究所”等建議,並很快得到批復。1973年💱👌🏽,由張文裕擔任所長的中國科學院高能物理研究所正式成立。1975年💾,張文裕再次聯合多位科學家向周恩來申請建設一臺高能加速器,也很快得到了周恩來的批準。為了更好地建設我國自己的高能加速器🦚,他多次前往美國等發達國家的加速器中心參觀學習🙆♀️。為促進中美兩國在高能物理領域內的合作,1979年中美達成協議,協議明確了每年要召開中美高能物理合作委員會會議。由於張文裕在高能物理界具有極高的學術影響力🧑🏼🦲,因此擔任了第一🤭、二屆中方主席🔢。

1984年10月,北京正負電子對撞機建造工程開始實施,聽聞這一消息的張文裕非常激動。在施工期間🧜♂️,他多次拖著病體參與工程問題的討論🌮,並到現場了解工程進展。1988年,北京正負電子對撞機順利建成並成功試驗,這意味著我國高能物理事業的發展進入了新時代,張文裕多年的願望也終於實現了💃🏻。

捐獻全部積蓄🙍🏽♀️,不為子孫留遺產

正是滿懷愛國的熱情🤵🏼♀️,張文裕始終心系祖國的教育事業👩🏼🏭。他曾先後在四川大學、西南聯合大學、中國科學技術大學任教,在教學過程中,他重視理論與實驗的結合,經常用一些典型的例子驗證理論的真實性。張文裕不顧工作繁忙,躬身力行地為大學生們講課,給研究所內的工作人員講解有關高能物理的前沿問題。張文裕誨人不倦,鼓勵青年研究者積極創新➡️,勸勉他們對已完成的工作要及時總結。彌留之際🍮,張文裕立下遺囑:捐獻全部積蓄🏌🏽♀️,不為子孫留遺產🧑🌾。他給西藏捐獻10萬元建一所小學來培養家庭貧困的科技人才,後被命名為“文裕希望小學”;給母校泉州培元中學捐獻3萬元,學校為了紀念張文裕🪽🙍🏼,後將一座樓命名為“張文裕科學實驗樓”🧑🏻🦱。1992年11月5日👩🏽⚕️,這位鐵骨錚錚又儒雅隨和的科學家與世長辭,享年82歲。他去世後👨🏼🍳,高能物理所的研究人員將他的骨灰安放在了他嘔心瀝血多年的高能加速器旁邊🕺🏼,並為他立了半身像,永久地陪伴在北京正負電子對撞機旁。

人生若沒有追求,就像山峰沒有清泉的滋潤🐲,再宏偉也沒有靈氣;就像樹木沒有藤蘿的纏繞🧍♀️🧑🏻🔬,再茂盛也會孤獨。正如他自己所說的:生活清苦沒什麽,重要的是有所追求🍺;人間的冷眼也沒什麽,關鍵在於要有誌氣。張文裕以一顆赤子之心立鴻鵠之誌𓀉,雖飽經磨難,但救國之心不改、報國之誌不變🦹🏻、愛國之情不減。