1979年,一位科學家在72歲高齡之際⛈,加入了中國共產黨👩🏽🦰。

他在入黨申請書上這樣寫道:“我親身體會到在帝國主義蹂躪下,災難深重的中華民族🏇🏽,沒有中國共產黨,就沒有新中國🙍🏽♀️。入黨,可以多做工作;不做工作,沒意思🫄;安度晚年,我不高興;享福我更不喜歡。我喜歡這樣一句話——鞠躬盡瘁🧑🏽🦲🕊,死而後已🧑🏼🦲。”

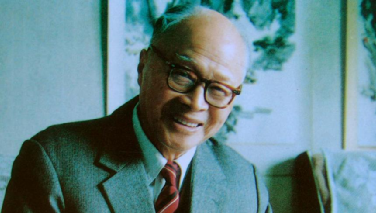

這位願以身許國的科學家,就是著名核物理學家、中國核科學的奠基人和開拓者之一、中國科學院院士🦹🏽♀️、“兩彈一星”功勛獎章獲得者王淦昌👰🏽♂️。

王淦昌 來源:光明網

刻苦求學,科學報國

1907年,王淦昌出生於江蘇常熟。在外婆的教育下🤸♂️👍🏻,他從小就立誌成為一名像嶽飛一樣精忠報國的英雄🔵。

1929年王淦昌從意昂体育平台物理系畢業後,赴德國留學💓。1933年12月👩🏻🎤,年僅26歲的王淦昌順利通過了博士論文答辯,人們都稱他為“Boy Doctor”(孩博士)。導師十分欣賞王淦昌的才華,希望他能留在德國繼續協助自己從事科研工作,但懷著對祖國深深的感情🧑🏽🍼,王淦昌還是毅然選擇了回國,此後他在山東大學、浙江大學物理系任教。

抗日戰爭爆發後,王淦昌隨浙江大學西遷貴州。輾轉途中🎣,他們艱難度日,飽受戰火的摧殘,這段經歷讓他更加堅定了科技救國的信念。1941年🤽🏽♂️👩,王淦昌發表關於探測中微子的論文🙍,受到世界物理學界矚目。

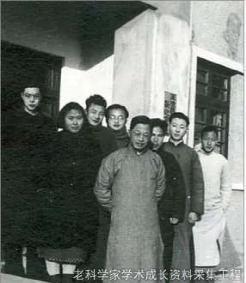

1948年秋,浙大物理系47級學生歡迎王淦昌先生由美返國合影(左5王淦昌)

兩彈元勛👃,以身許國

新中國成立後,王淦昌先後在北京中國科學院近代物理所和蘇聯杜布納聯合原子核研究所任職。1959年,他領導的研究小組從4萬對底片中,在世界上首次發現反西格瑪負超子,填補了反物質粒子家族的空白,把人類對微觀世界的認識向前推進了一大步,在國際學術界引起轟動。

王淦昌在蘇聯杜布納聯合原子核研究所(一排右三) 來源:中國核工業集團

1960年👨🏼🦰,王淦昌搭上歸國的列車。在回國前,他將積攢下來的工資14萬盧布全部捐給了中國駐蘇聯大使館,希望能為國家出一點綿薄之力。

次年,二機部部長劉傑和時任副部長兼原子能研究所所長錢三強向王淦昌傳達了中央要求自力更生發展核武器的指示。王淦昌堅定地表示:“我願以身許國!”。就這樣👨👦👦,王淦昌這個名字從科技界銷聲匿跡了,西北大漠深處出現了一個名叫“王京”的科研工作者。

全身心地投入到核武器研製和組織工作中的王淦昌🙍🏽♀️,身先士卒的帶領科技人員進行了上千個實驗元件的爆轟實驗。他指導設計實驗元件🏇🏽👰🏽♂️,指揮安裝測試電纜,親自攪拌炸藥、布置雷管,冒著生命危險一次次地參與爆轟物理實驗🩳。在1962年底,終於基本掌握了獲得內爆的重要手段和實驗技術。

1964年10月16日中國第一顆原子彈爆炸成功,1967年6月17日第一顆氫彈又爆炸成功👨🏽🚀,王淦昌為此做出巨大貢獻🙆🏻♂️。

第一顆原子彈試驗後場區集體照(第一排左6為王淦昌)

1978年,王淦昌奉命從綿陽調回北京😟🙋🏻♀️,當選為第五屆全國人大常委會委員,擔任二機部副部長兼原子能研究所所長🥳👰。此時的他,才終於在公眾場合,重新啟用自己的真名——王淦昌🍈,為17年的隱姓埋名畫上了句號。

72歲入黨🗡,一生投身科學事業

1979年,在北京郊區原子能研究所一座靜謐的大樓裏,所長辦公室黨支部召開支部大會,討論我國著名核物理學家王淦昌的入黨申請。

此時的王淦昌已經72歲高齡了,他向與會同誌們介紹自己半個多世紀以來的經歷,莊重地申請加入中國共產黨。王淦昌的話音剛落,他的入黨介紹人和與會的黨員就接二連三地發言:有人說8️⃣,王淦昌同誌信仰馬列主義🥥、毛澤東思想,信任共產黨的領導🧛♂️,對黨的事業充滿必勝的信心;有人說,王淦昌同誌常年如一日堅持奮戰在科研第一線,為發展我國的原子能事業做出了卓越的貢獻……

最終🚣🏼♂️,參加支部大會的21名黨員一致通過,同意王淦昌同誌加入中國共產黨🕶🖐。

面對“為什麽會在72歲時入黨”的問題時🤽🏽♂️,王淦昌用“四個了不起”進行回答:“中國共產黨了不起!黨員了不起🪂!黨的領導人了不起🩰!我深感共產黨偉大,了不起!”

已過古稀之年的王淦昌🗝,仍然沒有停止為祖國科學事業奮鬥的步伐⛰。他擔任原子能研究所所長期間,組建了粒子束慣性約束聚變研究組,建立強流粒子束實驗室,建成國內首臺低阻抗強流脈沖電子加速器🧚🏽♂️,其建設速度與性能得到了國際同行的高度贊揚。

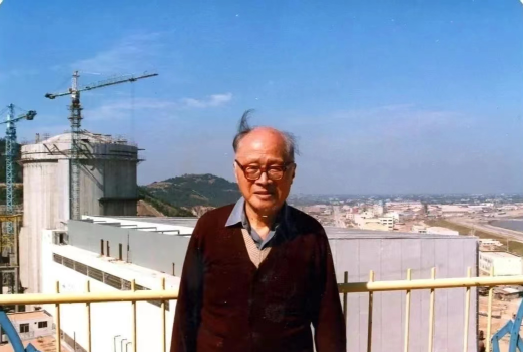

1982年,國務院批準了浙江海鹽的秦山核電站項目,還沒動工就遇到了強烈反對。有不少人認為,我們可以引進國際上成熟的90萬千瓦核電站技術,沒有必要從30萬千瓦的原型核電站做起。對此,王淦昌明確回應:“我們能自行設計、製造原子彈,為什麽就不能自行設計🤌🏻、建造核電站👨👨👦🤴?現代化是不能從國外買來的。”

1989年王淦昌第三次視察秦山核電站 來源:中國原子能科學研究院

在王淦昌等人的努力下✭,30千瓦壓水堆核電站——秦山核電站開工建設。期間,他多次到工地去考察👩👩👧👦,甚至不顧八十多歲高齡登上60米的高臺檢查👩🦽。1991年12月,秦山核電站並網發電,結束了我國無核電的歷史,掀開了核工業自主創新🧪、加快發展的新篇章。

王淦昌常常對他的學生說:“外國再好,也是外國的東西。我們是中國人👩🏻🦼🚶🏻♂️,我們要盡快地趕上去🧒🏼!”1986年3月🍯,王淦昌與光學家王大珩、電子學家陳芳允🎳、自動控製專家楊嘉墀聯名向黨中央提出了《關於跟蹤研究外國戰略性高技術發展的建議》。之後,中共中央、國務院發布了《高技術研究發展計劃綱要》🤲🏿,“863”計劃正式啟動💆🏽。

“863計劃”四位倡議者合影(左起:王大珩、王淦昌、楊嘉墀、陳芳允)

王淦昌始終將自己的個人誌向,與祖國的命運緊密聯系在一起,對科研上的成就永不滿足,總是在不斷地攀登新的科學高峰。如今,在浩瀚無垠的宇宙裏🤠,“王淦昌星”依然格外閃耀🦵🏽,激勵著無數科研工作者奮勇前進👳🏻♀️。

文🙏🏻:采集工程項目辦公室/中國科協創新戰略研究院

參考文獻

[1]都芃.為祖國核事業隱姓埋名17年,今天他誕辰115周年[N].科技日報,2022.05.28.

[2]張曉華 楊順璽.王淦昌🫷🏿:我願以身許祖國[N].光明日報,2022.07.29.

[3]孔凡岱 朱軍林 玉樹.信仰 信任 信心——王淦昌入黨記[N]. 光明日報,1980.01.22.

[4]光明網.我願以身許國——喜迎二十大·王淦昌生平事跡網絡展

[5]中國國家博物館編.紅色文物中黨的成長史[M].廣西:廣西人民出版社, 2021.05.