1月5號晚,微信群中傳來一條消息:“德高望重、為沉積學奮鬥一輩子的馮增昭老先生與世長辭了!馮老師安息!”此後🤦🏽,微信群迅速添滿了上百條悼念文字🚖。

馮先生是河南登封人,1926年出生,1952年畢業於意昂体育平台地質系並留校,任教於剛剛成立的石油系💫。1953年🧓🏿,以意昂体育平台石油系為基礎成立了北京石油學院(現在的中國石油大學)𓀖🙅🏻,馮增昭先生遂成為北京石油學院的首批教師❓🧑🦳。

自1952年至2022年,馮增昭先生在石油地質科研和教育戰線上工作了滿滿70余年,桃李滿天下。馮先生退而不休,73歲創辦《古地理學報》,86歲創辦《古地理學報(英文版)》並獲得成功的事跡在中國地質界特別是石油地質和古地理相關的領域幾乎盡人皆知。這裏我只想記述一下馮先生與我之間的幾個片段🏌🏼♀️。

1994年👳🏽♂️,博士研究生即將畢業時🙏🏽,我把博士論文送到馮先生的辦公室🛸,並和馮先生談了談我的專業經歷和想法⚅。馮先生對我的博士論文做了仔細的審校,給出了相當高的評價🙅🏽♀️。本來我打算博士畢業後到馮先生門下工作,因為極特殊原因沒有去🧭🚠,後來📤,馮先生又聯系了博士後的名額🗿,並給我寫了一封親筆信,我向馮先生說明了當時的特殊情況,去了別的單位。

轉眼到了2011年,我在北京西山永定河谷發現了很好的元古代的地震遺跡,在喬秀夫先生的指點下完成了第一篇古地震方面的論文,並親自送到了馮先生的《古地理學報》編輯部🧑✈️。馮先生很快看完我的論文初稿,覺得其中的古地震現象很有意思,便問我可否到現場親自看看🐪,我說野外現場的地質現象比照片更震撼。於是我和馮先生約定9月3日去北京西山進行一次現場審稿。

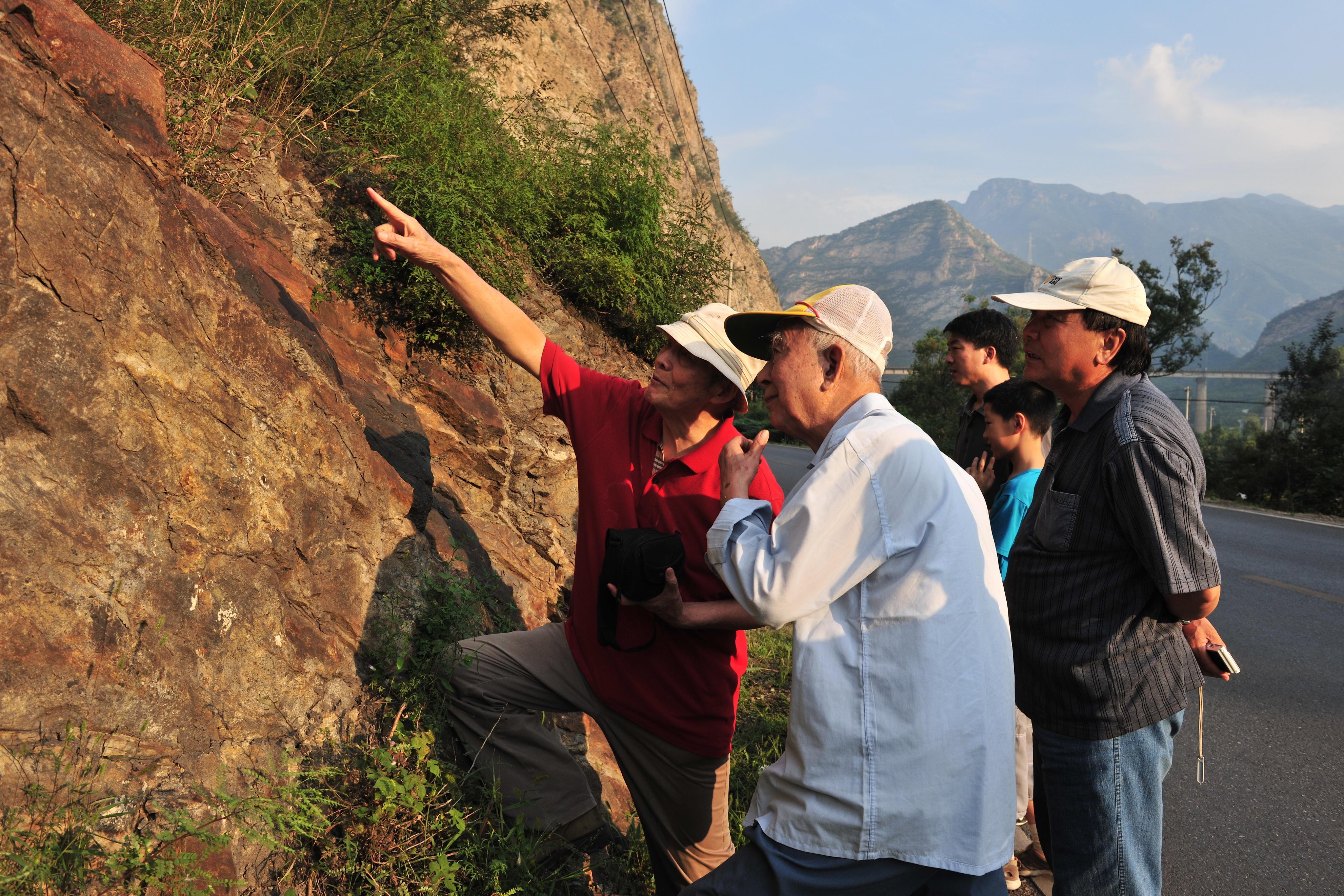

9月3日早晨,我和喬秀夫先生等人到石油大院🧝🏼♀️🔗,接上馮先生和編輯部的幾位老師,用了一個多小時的時間到了門頭溝莊戶窪村附近的剖面點。馮先生的弟子📈🥍、石油大學的紀友亮教授因為要提前返回石油大學,故自駕前往。

現場考察人員合影,孫愛萍攝

現場考察從上午10點正式開始⚈。一行人對文稿中所有的古地震現象進行了逐一觀察🈷️,還對中文稿完成後新發現的地震液化丘等進行了仔細的研究。

莊戶窪這個剖面的面積不大,路程也不太長,但是高差很大🖐🏼➞,特別是要兩次跨越永定河👿💂🏻。當時,馮先生已經85歲,喬秀夫先生也已經81歲。喬先生不久前已經來過這裏⚾️,在同齡人中身體還很矯健,所以,行進中我特別擔心馮先生的身體情況🍚。

對於馮先生和喬先生這樣的老地質學家🧑🏿🏭,精彩的野外地質現象就像是興奮劑🏊🏿♂️🫱,甚至強於興奮劑。馮先生和喬先生是交往多年的老朋友,在專業領域♝,兩個人各有擅長。對同一地質現象,難免有不同的認識。因此,一路上有各種問題和解說✵Ⓜ️、有不時的爭論甚至爭吵⚜️、更多的則是歡聲笑語。

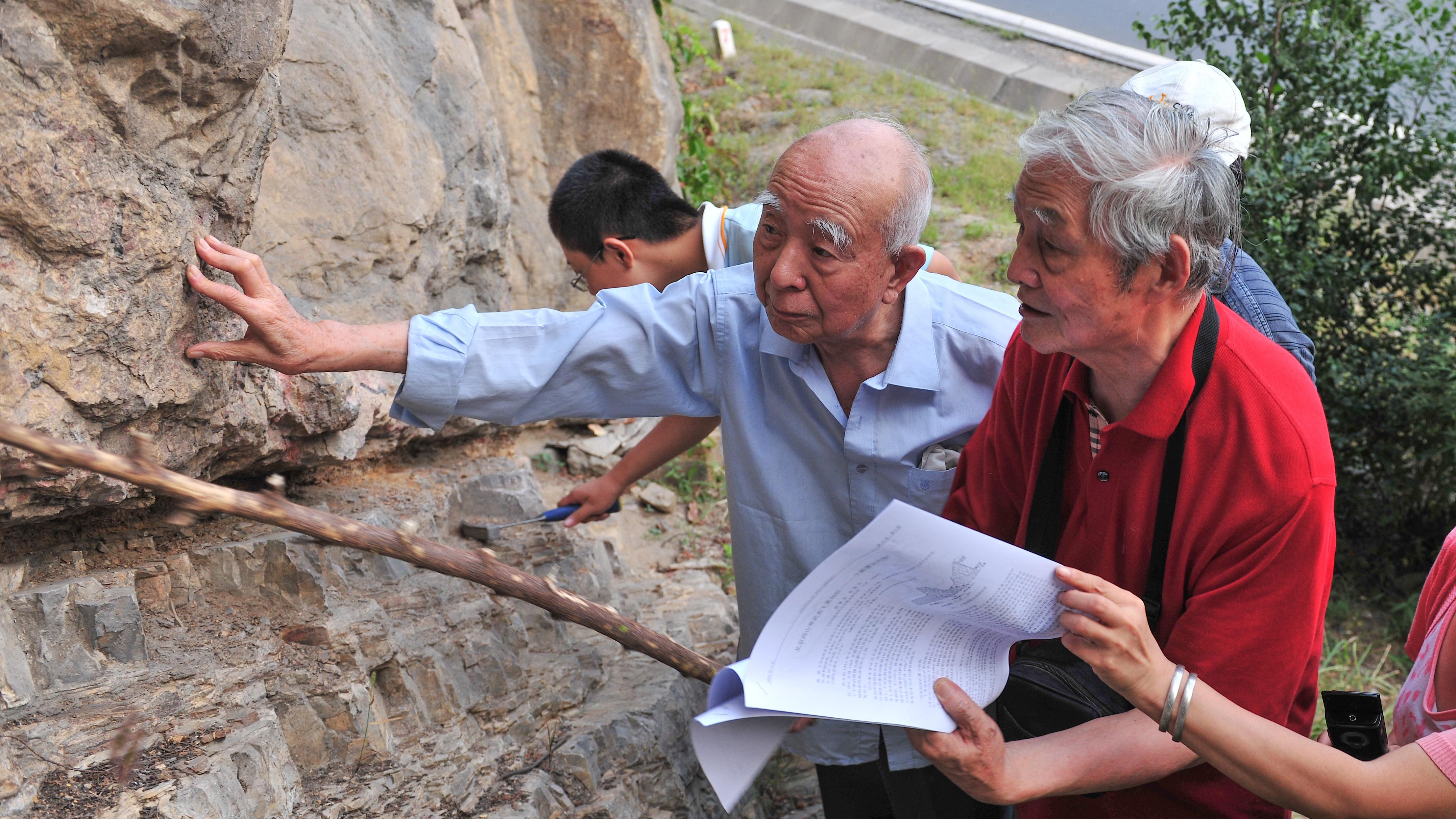

這個地點的野外考察足足用了兩個多小時𓀏,12點20左右,兩位老先生坐在十多億年前的古沙灘上(現在的白雲巖波痕),還在興奮地交流對剛剛看到的精彩地質現象的認識,那種興奮勁,哪裏有耄耋老年的影子🌜,完全像風華正茂、指點江山的年青書生🕵️。

馮增昭先生與喬秀夫先生

發現了精彩的地質現象

認識不一致時🖐🏼🧘🏻♀️,兩位仙人會據理力爭

辯論進行中

認識統一後

坐在十多億年前沙灘上談論地質🏘,像不像兩位神仙在指點江山?

86歲的馮增昭先生是這樣跨過永定河的

成功過河之後的喜悅

九河口旁留個影

中午12:30🍛,莊戶窪的考察結束👨🏻🦽,我們沿著付家臺至珠窩的公路行進🦎,在珠窩火車站的交叉路口又觀察了幾分鐘特殊的變形結構,13🤦🏼♂️:22到達碣石村的一個農家樂。放下隨身物品不到一分鐘◾️,馮先生和喬先生又打開北京地質圖🤳,結合這張圖討論剛剛看完的地質現象。

碣石村是個幾十戶的小山村,因村南側的壕溝中橫臥一堆外來的巨石而得名🫲🏻。村中大部分人已經到城裏生活或工作,只有一些留守老人。因為沒有提前準備,農家樂主人用了一個多小時才把飯做好,同來考察的人利用這段時間把碣石古村轉了轉⚜️。

下午3點15🙌🏻,午飯結束,大家又聚攏在兩位老先生周圍👯,對上午見到的地質現象進行總結。馮先生對上午的考察很滿意,《加油🖋,中國的震積巖研究》就是在這個短暫的總結會上提出來的。

討論會後,通常就該結束野外工作返回各自的單位或家中了🍏。但是,在返程途中🍹,又在路邊多次停靠,分別觀察了下馬嶺頁巖中的碳酸鹽結核🥴,在雁翅附近觀察了龍山組、景兒峪組中的沉積現象,在下葦甸東觀察了寒武系與新元古代景兒峪組之間的不整合🌺🏄🏿♀️。18👩🏻🚒:12,才結束一天的考察🏠,把馮先生送回石油大院已經是晚上7點多鐘了。

下午1點了,還在觀察路邊的地質現象

真正的現場審稿:文章中的所有現象都要審查一遍

午飯後繼續討論-1

午飯後繼續討論-2

返京途中繼續觀察地質現象

意見不一致時繼續辯論

無時不在進行的辯論

辯論後🍯,兩位神仙又興致勃勃觀察地質現象

這張照片拍攝於下午6🂠:12🎸,然後才真正返回石油大院

2016年👷🏼,馮先生發現從80年代以來,中文期刊發表的 140 篇軟沉積物變形和震積巖方面的文章和專著顯示出一言堂現象,幾乎所有文章作者都認為軟沉積物變形構造為地震成因☝🏼。馮先生認為這不是正常的學術現象,馮先生還認為有幾個相關的專業術語在譯名或解釋上也有問題,因此邀請國內外相關領域的多位作者進行了一場學術上的辯論🦵🏻。

馮先生堅定地認為,學術上應該百花齊放、百家爭鳴,不應該搞一言堂。馮先生這種對待學術上不同觀點的態度和做法非常值得稱道♥️。更值得稱道的是🫛,馮先生對於持不同觀點的人🫴🏽,有足夠的胸懷,坦誠、友好相待🥷🏻,這一點令許多人汗顏。

在有關震積巖方面的這場辯論中,喬秀夫先生和我的觀點與馮先生的觀點有許多不同。2016年在河南焦作召開的第14屆全國古地理學及沉積學學術會議上,我把喬先生表達不同觀點的親筆信交給了馮先生🎼🛍️。馮先生不但不生氣⌚️,反而一再邀請我寫成一篇完整的論文🧙🏿♂️。我當時有些忌憚,所以遲遲沒有動筆。

2018年,《中國科技術語》的編輯部主任邀請我與馮先生的觀點辯論🧑🔬。我於是到馮先生的辦公室🆔,馮先生非常大度地和我聊起了學術爭論與人生。特別爽朗、明確地告訴我,這實際上不是編輯部邀請的💉,是他自己邀請的❗️。要我盡管表達不同的觀點📚。並以他和喬秀夫老師兩個人做實例:他和喬先生在學術上經常意見相左,甚至公開吵得面紅耳赤,但兩個人之間的友誼卻經歷了幾十年的考驗,絲毫沒有因為學術觀點不同而降溫或反目,而是成了誌同道合的“兄弟”⛹🏿。聽到這些🕺,我完全釋然了,更增加了對馮先生的敬意。就這樣🟨,馮先生的文章以及我和喬秀夫先生不同觀點的文章一同出現在2018年第6期的《中國科技術語》刊物上👱🏿。這種觀點截然不同、但氣氛又非常友好的學術交流和碰撞已經很少見到。

2021年3月1日,喬先生在北京仙逝🐈⬛。我猶豫再三,還是把消息通過古地理學報編輯部鄭秀娟老師告訴了馮先生✍️。3月5日,馮先生在鄭秀娟老師的陪同下🏋🏿♀️,很早就來到八寶山,告別儀式上,連大衣和帽子都交給了別人,冒著凜冽的寒風和他的“老弟”告別。

2022年,一波波的疫情和各種防控措施阻隔了許多人的正常交往。2022年7月,國際古地理學會在北京成立,我本來是要參加這次儀式的,主要目的就是想見一見馮先生。進石油大學校園的車牌號都登記好了,但突然有事沒有參加這次成立會議。從此👨🏻🦽➡️🚴,再也無緣見到馮先生➾。

尊敬的馮增昭先生永垂不朽🧗🏻♂️!

我們永遠懷念您!

蘇德辰

2023年1月10日