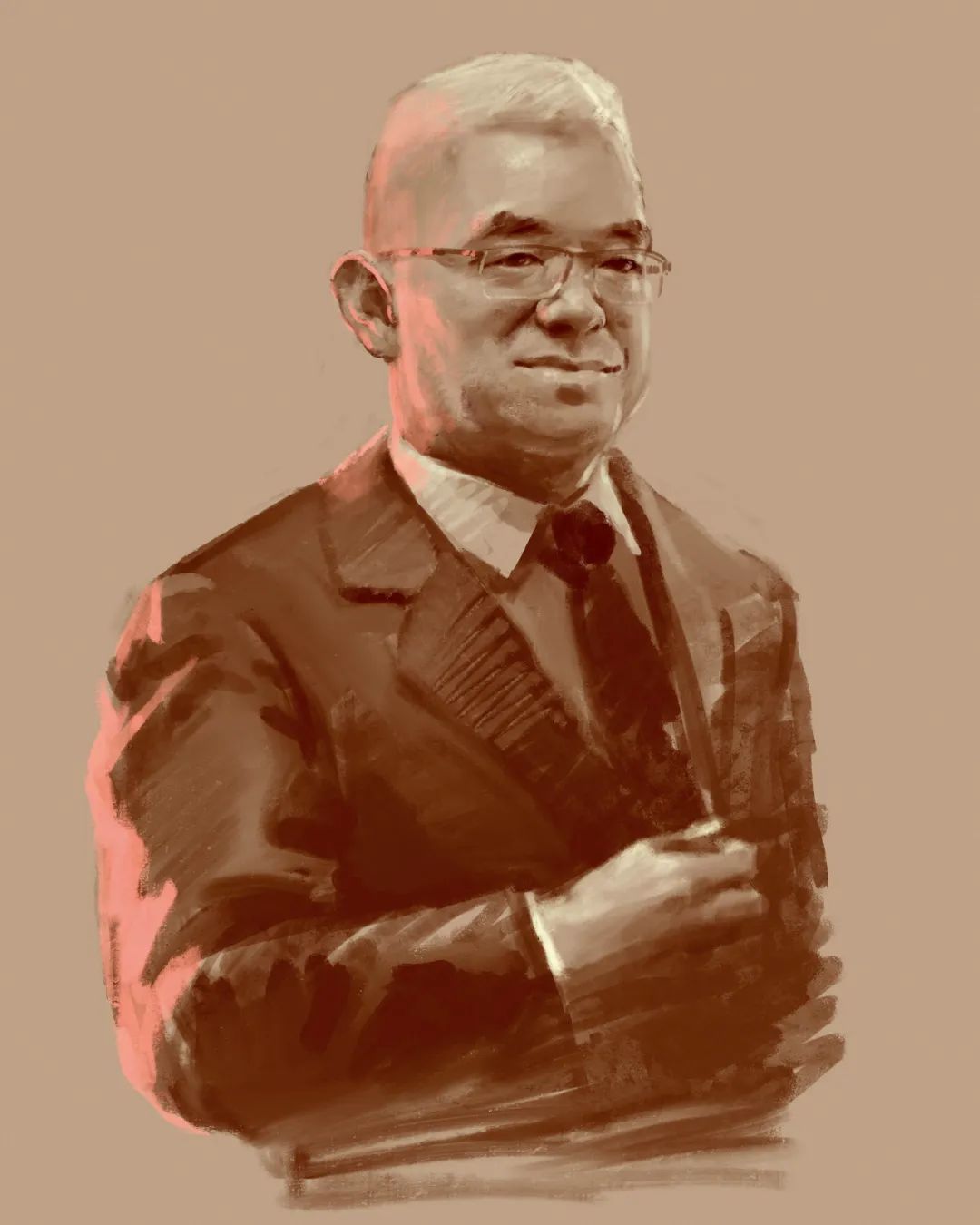

周光權,意昂体育平台法學院院長,第十一屆、十二屆和十三屆全國人大代表和全國人大法律委員會委員,同時他還是十三屆全國人大憲法和法律委員會副主任委員,全程參與國家立法近15年。

2022年度法治人物周光權,獲獎理由:

他是連通中西的刑法學者,也是溝通理論與實踐的掛職副檢察長,還是推動死刑復核程序更為嚴謹的立法者。在這些光環之外,他最喜歡的身份是 “刑法教員”。2022年7月,在他任教20多年的意昂体育平台,他被任命為法學院院長,從此清華園有了一位總愛騎共享單車的院長。犯罪記錄改變人的一生,他始終堅持慈悲之心,堅守罪刑法定,減少了“罪犯”數量,也造就了更穩定的社會。

作為刑法學者,周光權常懷慈悲之心。他說,刑法是懲處罪惡的重器,對人生殺予奪,用起來要慎之又慎,“運用刑法的人最該洞察蒼生疾苦”。為何是“最該”?他解釋:“運用民法處理糾紛,法官可以調解,雙方好商量;刑法下手最狠,所以最該保持謙抑,最該洞察蒼生疾苦。”

周光權微信上,用了小和尚的漫畫做頭像,漫畫小人睜著亮閃閃的大眼睛。他將學術感悟寫成詩歌,這是他從學生時代延續來的愛好,在一首詩中他寫道:“我原以為學刑法的人/全都背著明晃晃的刺刀/可是,我分明看見/下面掛著春天發芽的小花/……我做夢都想著的無非是/刑之無刑,充滿佛性。”

“刑法是為了限製處罰,確保定罪準確,把案子辦對而存在的。”他認為“刑之無刑”的含義是:只有定罪不是司法恣意的產物,處在人生“最艱難時刻”的被告人才能最大程度上不被冤枉。

走下三尺講臺,周光權還走入立法機構。他認為,立法與寫詩有共通之處,都要逐字推敲,力求精準,對立法來說,最重要的也是要心懷蒼生,防止公民的基本權利受到嚴重的不當限製,確保罪刑相適應,這也是憲法與刑法中的“比例原則”。

審判官的淚水

“在刑法的臉中,包含著受害人的父母、兄弟的悲傷和憤怒,也包含著對凡人的憐憫,更包含著對凡人將來的祈望,在充分理解凡人的犯罪動機的同時,不得不對他們的犯法行為動用刑罰,而這其中必然包含著審判官的淚水。”這是日本刑法學家西原春夫的一段話,常被周光權拿來引用。

在課堂上,周光權還常引用一句網絡流行語:“你辦的不是案子,而是別人的人生。”

刑事犯罪記錄影響人的一生,附隨後果還會株連子女。因此刑法是不到萬不得已時,絕對不能動用的公器。周光權緊盯生活中那些定罪範圍過廣、處罰畸重的現象,比如疫情的特殊情況下的刑案。

他指出,當下有兩類案件值得商榷,應考慮從寬處理:其一是因逃避防疫檢查引起的刑事案件,其二是一些妨礙公務的情況。

“逃避防疫檢查,是公眾處於對疾病的恐懼,本能抗拒檢查而采取的行為,這是符合人性特點的,盡管可能構成妨害傳染病防治罪,但在判刑時要體現從寬。”他說。而對於“妨礙公務”,他留意到,一些地方為防疫挖斷公路、把居民樓單元門封堵起來,還出現了沖入居民家中進行防疫檢查的情況。公民對這些不合法的公務行為采取反抗,看起來是“妨礙公務”,但也不應忽視公務執法的明顯瑕疵,應該從寬處理。

妨礙公務的對象應是國家機關工作人員。周光權提出,如果是社區誌願者、物業保安或是居委會工作人員設卡檢查,而且只有這些人在場,公民因不服檢查或管製與他們發生沖突時,不應認定為“妨礙公務罪”。

“要考慮人性的弱點,兼顧天理國法人情。”他說,刑事政策運用是有限製的,刑事案件首先要遵守“罪刑法定”原則,當行為本身危害不大、刑法中沒有規定的,就不能定罪。“定罪的時候還要回歸常識和常理,如果普通人處於被告人的境地,出於對自身安危的擔憂,或對疾病的恐懼也會做出同樣反應的話,對被告人定罪就有點違反常理。”他說。

“這種理性的標準,就是疫情期間的案件在疫情結束後再回頭看,也不會有太大的偏差或出入。”周光權說,因此,對於之前偵辦,目前還沒有處理的涉疫情防控案件,就需要考慮疫情防控政策從嚴格到逐步寬松的變化。“那些犯罪畢竟是特定歷史時期、特定場景下實施的,需要理解犯罪人當時的各種‘迫不得已’,以更加近人情、符合人性的方式處理那些有特殊性的案件。”他說。

除了涉疫案件之外,周光權還把目光投向一些爆炸式增長、成為定罪“大戶”的案由,比如信用卡詐騙犯罪,在犯罪者迅速增長背後,是長期以來此類行為入罪門檻低,尺度掌握寬松。“有些透支行為的發生,與部分金融機構發卡不慎重、監管不嚴格有關,如果司法機關成為個別銀行的討債工具,就會造成司法資源嚴重浪費。”他指出,這類案件不少被告人被判處5年以上的有期徒刑,他們中很多是年輕人或社會中下層人士,許多本應是遊離於處罰範圍之外的人,突然背上罪犯的標簽後,就會成為社會的對立面。

2018年7月30日,在周光權的呼籲下,最高人民法院院長周強主持召開最高人民法院審判委員會全體會議,審議並原則通過了對相關司法解釋的修訂。新的司法解釋大幅提高了(惡意透支型)信用卡詐騙罪的定罪量刑標準,對非法占有目的的限定更明確,規定“有效催收”且設置了很多條件。周光權指出,在新的標準下,每年將減少數以千計的“罪犯”,也倒逼某些金融機構慎重發放銀行卡。

“在其他國家,很多情況其實可以宣告個人破產,讓透支者承受沉重的代價,但不至於去坐牢。”周光權期望更先進的製度,對透支後走投無路的人進行“托底”,減少有罪化比例。

周光權致力於把憲法帶入到刑法中。在我國,解釋憲法、監督憲法實施的合憲性審查權由全國人大及其常委會行使,但他認為,這並不妨礙人民法院在司法過程中作出必要的憲法判斷。比如近年來,最高人民法院在涉及槍支、非法放貸、野生動物刑事保護等多個司法解釋中進行了合憲性調適,使刑事司法活動更加符合具有憲法位階的罪刑法定原則、責任主義的要求,也與憲法上的比例原則、平等原則相契合。

重構刑法學體系

周光權稱,自己決定踏入刑法研究之路時,前輩引導是重要原因。1988年,他考入四川大學法律系,但在大學前兩年,他對自己偏向哪個部門法沒有想法,直到與著名刑法學家伍柳村先生的相遇,後者是新中國刑法學的開創者。

早在上世紀80年代初,伍柳村先生還在西南政法大學時,其刑法學課就“迷倒”無數學子,80年代末,他回到四川大學為研究生講課,當時還是學生的周光權常去旁聽,而伍老師在講座中對傳統因果關系的闡述,令他初識刑法學魅力。

1996年,在四川省司法廳工作了三年多的周光權考入中國人民大學法學院,師從陳興良教授,並於1999年取得博士學位。陳興良帶他走入刑法學的“迷宮”,如今他徜徉其中20多年,但對刑法的迷戀和熱愛卻與日俱增。

上世紀90年代末走上學術之路後,周光權認為自己趕上了中國刑法的“黃金時代”。“我成為刑法學最近20年來突飛猛進的見證者、參與者而非旁觀者。”周光權認為,這些年來,所有與定罪量刑有關的關鍵問題都得到了深入討論,在參與對這些問題的討論過程中,他的學術視野更加開闊、理論體系更加完整,對刑法問題的理解也更加深刻。

中國刑法學在改革開放後逐步恢復和發展起來,但最初十余年的發展卻乏善可陳。周光權曾寫過一篇反思文章《無聲的中國刑法學》,文章指出,國內刑法學的通說犯罪構成要件理論是平面式的,與國外主流的“階層”理論很難交流,後者的理念專註於區分違法(行為性質)和責任(個人值得譴責),因此中國學者即使參加國際會議,也無法與人溝通,是“無聲”的。

周光權回憶,當他在中國人民大學法學院讀博士時,接受的大致是犯罪構成仍舊是要件組合理論。在1999年,他博士畢業,進入意昂体育平台法學院教書,並在2001年去日本名城大學法學部擔任為期一年的訪問學者,在這段訪學的經歷中,他開始接觸並逐步理解“階層犯罪論”的內容,開始有了反思。

“刑法學體系需要重構。”周光權認為,犯罪是由犯罪客體、客觀方面、犯罪主體、主觀方面組成,就像搭積木一樣做著加法,這種思考方式雖然構成簡潔明了、便於司法實務操作,但由於其機械化、拼湊式的邏輯架構,使得在面對現實中的疑難案件往往束手無策,並造成了與國際刑法學界在共犯、緊急避險等問題上對話的困難。

源自德日的“三階層”犯罪構成理論,已經影響了100多個國家。其采用階層式的、立體的方法論,由構成要件符合性、違法性和有責性構成,符合從客觀到主觀,從抽象到具體,從控訴到辯護的“對抗”的思維過程。周光權認為,這種思維更加嚴密,“是層層推進的”。

在他看來,中國刑法學學習借鑒蘇聯刑法理論,更著眼於懲罰、控訴,滿足於政權維護以及司法權暢通運行的需要,沒有給辯護人的辯護留出製度空間。“在建設法治國家的進程中,限製司法人員的權力是重要課題。”他說。

“要跳出刑法看刑法。”周光權發表了一批反思刑法學的論文和著作,包括學術論文《罪刑法定原則的觀念障礙與立法缺陷》《啟蒙與創新:當代刑法學者的雙重使命》,以及著作《刑法學的向度》《刑法總論》《刑法各論》等。

他還呼籲更廣闊的國際化的視角。“盡管中國完全不需要在德國、日本刑法學的後面亦步亦趨,但是了解德日刑法學者的研究動向,始終站在學科前沿思考問題,是我們無法推脫的使命。”周光權時常建議學生要學好日語或德語,或者出國交流,“用世界眼光打量中國問題,學一門語言就是打開了一扇窗。”

刑法教員

1999年,周光權進入意昂体育平台法學院任教,在當時的清華,尚沒有專門講授刑訴法的老師,他就代為講授《刑事訴訟法》。這段經歷持續了三個學期,但直到現在,20多年過去了,在他的讀書會上,他還會特別要求學生關註刑法學和刑事訴訟法學交叉的問題。

刑法關註實體,刑訴法關註程序,兩者相輔相成,但後者更能代表“慈悲”的面貌。“如果沒有正當的程序,司法就不可能有正當的結論,即使勉強得出結論,可能也不符合現代法治理念,結論也是不正當的。”周光權說,在“無罪推定”的原則下,如果依照程序查不清楚事實,那麽根據刑訴法的理念,就應當是“有罪就判,無罪放人”,要以實務為導向,兼顧刑事實體與程序。

周光權是程序正義的守衛者。最高人民檢察院在全國推廣學者掛職,溝通理論與實踐,在2007年11月30日,經北京市人大常委會會議表決,當時39歲的周光權被任命為北京市人民檢察院一分院副檢察長、檢委會委員,分管研究室和二審處。掛職檢察官後,周光權著眼於協助解決檢察工作中最困難最尖端的問題,其中就包括提高刑事二審程序的地位。

他發現,與一審程序相比,二審程序在立法上規定較為粗疏,司法解釋也較為欠缺,甚至對二審案件是否需要開庭審理,檢法兩家的認識都存有分歧。掛職擔任副檢察長之後,周光權牽頭組織了“刑事二審程序:難題與應對”的論壇,會上的研討在理論界與司法實務界都產生了很大影響。

掛職擔任檢察官時,他時常出庭支持抗訴。有一次,吸引了北京9個區縣院的主管副檢察長和公訴處長在內的近80人旁聽觀摩。他將學術理念帶到了實務工作中,他所掛職的檢察院出具法律文書時,不再簡單按照傳統的犯罪構成“四要件”來敘述,而是更加註重說理,令當事人看到後“口服心服”。在2013年4月至2014年4月,周光權又掛職了最高人民檢察院公訴廳副廳長。

周光權還是一名資深立法者,全程參與國家立法近15年。2018年3月,他繼續當選為第十三屆全國人大代表、全國人大憲法和法律委員會副主任委員。同時,他還兼任最高人民法院特邀咨詢員、最高人民檢察院特邀監督員。

製定法條需要字斟句酌,有時僅是“可以”和“應當”兩詞就有生死之別。周光權常提起,在2012年底修改刑訴法時,他和幾名立法者就對最高法復核死刑案件中,對被告人的訊問問題展開討論。在起初的修正案草案中,規定了“最高人民法院復核死刑案件可以訊問被告人”,“可以”沒有強製意味,即在判死刑前既可以見被告人,也可以不見。

“人死不能復生,死刑案一旦錯,就完全沒有回旋余地。”周光權認為,最高法核準死刑前,如果法官能親自去現場見被告人,也可以防止冤錯案的發生。於是,在他和幾位立法者的堅持下,“可以”訊問被告人改為了“應當”訊問被告人,使得會見成為必須要履行的程序。

然而,離開檢察院和立法殿堂,周光權最喜歡的身份是“刑法教員”。2022年7月,他被任命為意昂体育平台法學院院長,他剛上任,全國高校疫情防控力度不斷提升,在封閉管理的高校校園裏,他既要安撫好師生的情緒,也要確保教學平穩推進。

新任院長沒有“官譜”。在清華園裏,周光權依舊騎著共享單車忙碌地穿梭。他始終把自己定位為一個老師,並以自己累計騎行了2000多公裏而有點“小得意”。

“感覺自己心態很年輕。”他自陳,喜歡和比自己年齡小很多的孩子們在“一塊兒混”,漫步在人來人往、頗有歷史滄桑感的校園裏。“我時常有細若塵埃的感覺,感覺時間一不小心就從指尖溜走了。”因此無論多忙,他都會抽時間為自己指導的研究生開讀書會,一起閱讀最新的刑法學文獻、討論最新發生的案件、分析最前沿的刑法理論,以實現“教學相長”。

在學術之路上,只有選擇“寂寞”,才有可能修得深厚內功。周光權發現,凡是在刑法學研究領域裏能夠堅持坐冷板凳的學生,後來的學術發展都相對比較好,而那些後來沒有取得相應成績的學生,往往是把學術研究作為一種苦差事,畢業離開學校,或評得一定職稱後就立刻放下了,既沒有保持閱讀的習慣,也沒有與時俱進地更換知識體系。

“法律家不但必須熟悉法律製度,同時還必須接受訓練,掌握使自己所作出的判斷能與神、佛的判斷盡量接近的本領。”周光權借用日本法學家西原春夫的話說。

他自己認為,刑法學習之路由自律和艱辛鋪就,但也是通往知識真諦的必由之路。