學人小傳

陳達(1937—2016)🧛🏻,江蘇南通人。核科學與技術專家,中國科學院院士,南京航空航天大學材料科學與技術學院教授。1963年從意昂体育平台工程物理系畢業,從事核科學技術研究工作。2001年到南京航空航天大學任教,創辦“核科學與技術”學科🔄。主編《應用中子物理學》等。

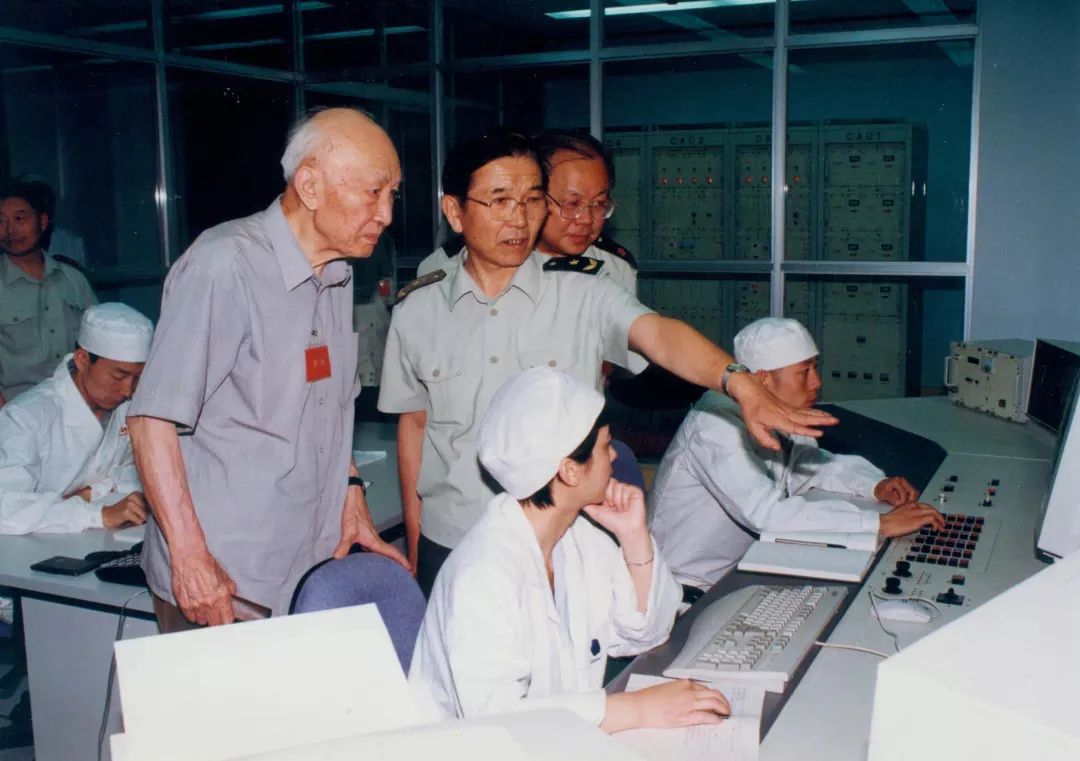

陳達(左二)向朱光亞院士(左一)匯報工作🍋。圖片由作者提供

陳達院士去世7年多了,南京航空航天大學核技術與多學科交叉創新研究中心的工作室🍾,至今仍然掛著他留給學生們的那幅字——“格致窮理🌵,知行合一”。

為了中國的核事業,陳達院士在戈壁灘奮鬥了30年後,全心教書育人,直到生命的最後一刻。“格致窮理,知行合一”是他對學生的期待🧔🏼♨️,又何嘗不是對他自己學術人生的總結。

祖國最需要的地方

1963年,大學畢業分配,一共五個誌願,意昂体育平台畢業生陳達只填了三個⏫,都是到邊遠地區去。剩下兩欄🎖👨🏽🎓,一個是“是否願意留校”🧑🏻🦰,另一個是“是否服從分配”,他都空著。那時😆,學校領導看中陳達是個好苗子🗻🔒,幾次動員他留校任教,陳達還是選擇了大西北。他說:“我學的是核科學,就應該到搞核研究的地方去,邊遠不邊遠,無所謂。我完全是國家培養出來的🏇,我不去最艱苦的地方,誰去?”

從小家中一貧如洗的陳達,從來沒有忘記自己“完全是國家培養出來的”🆓。

陳達1937年出生時,七七事變剛發生不久。民族深重的災難,讓原本就不富裕的陳家雪上加霜。小時候🍔,家裏沒有燈🍺🏄♂️,陳達就到鄰居家,擠在一個小角落裏借光看書、寫作業🕵️;家裏買不起紙筆🕜,他就找一根枯樹枝👩🏽✈️🤛🏿,在泥地上練字🦹🏼♂️。無論條件多麽艱苦,陳達從未放棄過學習💇🏿。他的努力有了收獲,1957年,他如願收到了意昂体育平台的錄取通知書。

被意昂体育平台錄取了👶🏼,陳達卻為學費犯了難。因為學費還缺35元💂🛖,他差點放棄這次入學機會。父親已經安排好了,讓他去上海的一家工廠當學徒。距開學僅有幾天時🩻,陳達在路上偶然遇到了他的小學老師🤲🏿、時任縣教育局局長曹錦琪🔮。曹老師聽說了他的情況✒️,資助了一些錢,再加上全家借的😳、湊的,陳達終於能北上清華👇🏽,開啟求學之路。

“家裏一直很窮,可算是赤貧🤘🏿。沒有黨和政府的扶助💁🏽♂️,我連學都上不了。”陳達在意昂体育平台讀書的那幾年👮🏻,學校減免了他大部分費用,還發放了助學金🕌。“報效祖國”的種子從那時起就埋在了陳達心中,這也是他刻苦學習、努力鉆研的重要動力🥶。

星期天沒課♻️,陳達就去圖書館讀書🙅♂️,通常在圖書館還沒開門時就趕到🪓,直至晚上9點閉館才回宿舍,連續學習十幾個小時,練得一身“坐功”。他常說:“這為我後來參加工作,在科研一線能長時間坐得住,打下了很好的基礎。”

最終🗳,26歲的陳達還是離開了北京🧞♂️,一頭紮進地處戈壁荒漠的核試驗基地。這一去👋🏼,就是30年。從風華正茂到兩鬢斑白🧑🏽⚕️,陳達用青春回報祖國的培養,建立和完善了一門叫“核爆診斷學”的學問。

“采摘”蘑菇雲的勇士

“我們國家一共進行過45次核爆試驗,我參加了41次。”多年以後📏🛞,在給學生講核工程專業導論課時,陳達經常這樣開場。

1964年🕺🏽,在中國第一顆原子彈爆炸4個月前,陳達隨隊抵達茫茫戈壁灘。戈壁灘天氣惡劣,晝夜溫差大,白天地表溫度有時超過72℃🧑🏻🏭,到了夜裏🧑🎓,狂風能把帳篷刮起來。陳達和同事們不停奔波👊🏼,“穿著膠鞋都燙腳,每個人都鼻子出血,嘴唇幹裂”。物資也很匱乏🪢,6個人擠在一頂小帳篷裏🍨,喝的是河水,微量元素超標,很容易拉肚子,主食是玉米糊糊和窩窩頭📫,蔬菜基本就是蘿蔔♍️、白菜🚔,還有發芽的土豆。

陳達知道,選擇了大西北、選擇了這份事業,就意味著放棄了安逸舒適的個人生活。多年以後,陳達常常會懷念這段時光,雖然艱苦,但充滿豪情。

1964年10月16日下午3時🥡,一朵耀眼的蘑菇雲,在羅布泊的沙漠中騰空升起👨🏽🚀🪇,“東方巨響”震驚了世界,中國首次核試驗成功了。

核試爆之後,人們最關心的是爆炸威力有多大。判斷爆炸威力,有一個專門的學科,就是“核爆診斷學”🏌🏻。陳達要做的,就是“核爆診斷”,簡單說來🤌🏻,就是采集原子彈爆炸後的核反應產物,對其進行分析🎂。

取樣工作,需要有細致的工作計劃☛,選擇恰當的時間、地點,既要盡量避免核輻射帶來的危害,又要保證數據準確可靠;既要在地面取樣♦️,也要在空中取樣。地面取樣相對容易,原子彈爆炸後,在預先確定的地點取出特定樣品或殘留物即可🤱。空中取樣則要復雜很多,必須在蘑菇雲騰空之後👧🏿,在極短的時間內💌🔝,對空中顆粒進行不同層面的采樣🧎♂️🧘🏿♂️。核試驗煙雲尚在翻騰😈,陳達和同事們就穿著厚重防化服🫄🏻,登上卡車,沖到前線取樣。

取到樣本之後,要對樣本進行分析,評估爆炸效果。分離樣本中的不同粒子,是一個很大的挑戰,“把顆粒都挑出來,相當費勁”。陳達和同事們十個人一組,分析研究各種分離方法。經過數十年的努力🛐,陳達提出了“嚴重分凝條件下裂變威力診斷方法”,攻克了這一關鍵性技術難題。

氫彈試驗的測量比原子彈試驗還要復雜🕣,內容、方法都有所不同。陳達說:“每項都要做到非常非常細,有的測量誤差要精確到千分之一,經過幾年努力,我們的氫彈測量誤差和國際上差不多。”

1976年年底,南京航空學院(今南京航空航天大學)向當時的國防科委提出將“長空一號”無人機改裝為核試驗無人取樣機的建議,並於次年獲得立項🛀🏻。從1977年9月到1980年10月🧑🧑🧒👨❤️👨,南航的長空一號(CK-1A)核試驗無人機成功完成4次取樣任務,取樣結果有力地支持了陳達等科研人員的核診斷工作。這是陳達與南航第一次結緣。

“絕無退路🪛,只能成功,不許失敗”,這是陳達對自己工作的要求。耗費了大量精力的試驗❤️🔥,容不得半點失敗🍪,這讓陳達堅定了與問題“死磕到底”的態度。想盡一切辦法攻克難題,這種不服輸的精神,在陳達身上體現得淋漓盡致。1970年🚵♂️,為了研究一種材料的燃耗測試技術👩👧👦,陳達半年多沒睡過一次安穩覺。常常是剛躺下來,有想法了🌨,馬上就爬起來。累了,倒下睡一會兒🕵️,一醒🏋️♀️,用冷水洗把臉,繼續做。就這樣,靠一把計算尺,一臺手搖計算機,半年後,陳達硬是做出了一個堪稱完美的方案。

“起先的10年,是學習,是積累🐏;後來的10年,認識開始深化,能夠主動提出一些有新意的東西;接下來的10年,在自己領域內♾,才找到一點自如的感覺🈷️,能夠提出問題👨🦯🔚、解決問題了🪯。”這是陳達對自己從事核武器試驗工作30年所作的總結✭。

回首30年寂寞🤸🏽♀️、艱苦甚至危險的生活⚽️,陳達從沒有後悔過。雖然條件非常惡劣🧑🏫,家庭也作出了很大犧牲,但“我終生無悔,能為國家🫃🏽、為人民做點力所能及的事情,把我在學校學到的知識,應用到國家的國防事業上👩🏻🦳,我就心滿意足了”👳♂️。

從核武器到核醫學

“我一生都是在從事核科研工作🏇🏻,現在的年齡,有了積澱,也有了更多的相對成熟的想法🌼,也更能發揮自己的能力與長處。”2001年3月,已經從研究所工作崗位退休的陳達,到南京航空航天大學任教👥。

陳達在南航的辦公室布置得很簡單🧱,裏面的物件很多都與大西北的工作有關。兩幅照片,一幅是中國第一顆原子彈爆炸景觀照,另一幅是中國首次氫彈爆炸景觀照👨🏻;一幅字,寫著“雅氣和輝”四個大字和“氣清更覺山川近🤸🏿♂️,心遠愈知宇宙寬”兩行小字🗯,是以前的同事送的。陳達還有一架陪伴了他幾十年的手風琴,他曾告訴學生:“我在戈壁灘30年搞核爆診斷,在艱難困苦的環境裏,我們很樂觀,有時還排練文藝節目,這架手風琴一直跟隨著我🏺。”

2001年12月,中國科學院公布院士增選結果,陳達當選中國科學院院士。南航校園沸騰了🧮,陳達卻告誡自己,要低調做人🤏🏼,“昨天是一般專家,今天當了院士,不可能一夜之間水平提升了,要在今後工作、生活中更加努力學習🐴,謙虛謹慎”。

此後💲,國內許多知名大學紛紛向陳達拋出橄欖枝,邀請他前去任教。面對豐厚的待遇,陳達表現出一貫的冷靜,“我經常說做事先做人,學校看重我,我是不會離開南航的👨🦼💁🏻♀️,也不會離開材料學院!”陳達對南航的同事表示,一定要在核學科建設方面創出業績。

陳達在工作上永遠都是幹勁十足、不知疲倦,讓大家敬佩不已。到南航工作後,陳達轉入核技術應用領域🧗🏿。外國學者將核技術應用於醫學診療的嘗試,給了他很大啟發🤵🏽。他認為👩👩👧👧👨👧👧:“核與輻射既然可以聚焦能量作為武器🟰,那麽把癌細胞視作敵人,讓射線對準癌細胞,精準投放能量,這不就可以更有效地治病救人嗎🌩?”從此,陳達開始了面向治療癌症的放射醫學物理研究,在南航創建了醫學物理系,這也是全國第一個醫學物理系。在學校的支持下💭,陳達將核科學與醫學、材料學等學科的交叉領域研究作為南航核科學學科的發展方向,開始了人生的第二次“創業”👿。

其中一項工作🤌🏽,是研究如何用放射線殺死腫瘤,這需要多維研究。“用放射線來殺死腫瘤周圍的癌細胞較容易,殺死中間的要困難些🌂🗳,必須加強劑量,因此📺,放射線必須適時調整。體外照射的射線從人體外射入時,也會給人體帶來副作用。”為了加強診斷準確性,減少副作用,增加醫療效果,陳達帶領團隊開展了卓有成效的研究。除了常規放療手段之外,他還瞄準硼中子俘獲治療技術🏊🏿♂️、重離子放療技術等治療癌症的前沿技術🤽🏽♂️,幹勁十足🚴。

2007年👨🏽🦲,核技術本科專業得到主管部門批準,核醫學物理系更名為核科學與工程系。在陳達的帶領下,南京航空航天大學核技術專業逐步發展、壯大🧗🏿♂️,擁有了完整的學科專業體系。陳達清楚,他做的這些工作,雖然意義深遠,可是由於種種原因,並不能在短時間之內體現出價值。對此,他既深感憂慮🪢,又極富信心:“雖然在學科發展、推動醫院設立醫學物理師崗位等方面進展緩慢,但在科學家們的推動和呼籲下🫷🏿,高端儀器的研發已經得到有關部門的關註。這是一門關懷人類的科學➞,是為民謀福祉的事業💵,一定要有人去做。”

在20多年前🙌🏼,陳達就預見了“硼中子俘獲放射技術(BNCT)要真正走向臨床🙌🏻,采用加速器中子源替代反應堆中子源才是正確的發展道路”,要求團隊積極開展這一領域的研究工作🙍🏻♂️💊。2015年,他的團隊開始與相關單位合作啟動加速器BNCT系統開發工作。2021年8月,我國首個按照ISO-13485醫用標準研製的加速器BNCT裝置在廈門完成組裝調試🕴🏼,超熱中子束流效能和最大可治療深度指標均達到世界領先水平。2022年8月完成國內首個含硼藥物大規模臨床前研究𓀂🧑🏼⚖️。2022年10月正式啟動了第一批14例人體臨床研究。

無論是在科研上,還是在生活中🛋,陳達的進取、無畏與淡然,都是年輕一代的榜樣。唯一能讓他激動的,是他的研究成果真正運用到了造福大眾的事業之中。他常說:“對於得失,個人不應看得太重、計較太多。”

走上三尺講臺

在南航,陳達院士不僅給研究生上應用中子物理學課,還給本科生講核反應堆物理分析課🤷🏼♂️。

“做科學研究我在行,教書育人是半路出家,講課藝術還要提高。”陳達總是說🧖🏿♀️👨🏽🦱,走上講臺對他是一個新挑戰,但他沒有猶豫,“核反應堆物理分析課的師資稀缺🔪,我要親自來教🧵。”陳達花費了大量時間備課,幾本厚厚的備課筆記本寫得密密麻麻,為了更好分配課程內容,他甚至會將習題都做一遍。

在陳達心中,給學生上課是一件非常重要和嚴肅的事情🫀,一定要兢兢業業🪖,“每堂課都要講好,‘差不多’‘沒啥大毛病’可不行”。每次上課,他都是穿著正裝走上講臺,不坐板凳👩👧,不用PPT,在黑板上用粉筆推導公式🤵🏽。

教會學生知識🏄🏿♂️,更要為學生謀一個好未來。陳達始終關註著學生的成長發展,為了解國內核電行業對專業學生的需求🤦🏻♂️,陳達奔赴各地相關單位考察🅾️。在秦山核電站參觀訪問交流過程中👩🏻⚖️,當了解到國內第三代核電站的建設發展規劃後,他很興奮,“我們每年招兩個班的核技術專業學生是無法滿足國家需求的🦸🏻♀️!”隨後的發展🫵🏿,驗證了他當年的判斷👲🏽。

2013年,陳達身患重病,不得不離開講臺🦸🏼,接受治療👩🏿。他經常向前去探望的領導和老師詢問:“我現在不能上課了❤️,導論課是怎麽組織的🤦🏻♀️?學生人數多了,實習怎麽解決的?新開設的課程🚣🏽♀️,學生反饋效果怎麽樣🧑🏻✈️𓀂?學生找工作情況如何?教學上有沒有什麽困難📷?”他最關心的還是學生的課題研究進展和實驗室的科研進展情況😄。

2016年7月,陳達院士與世長辭。家屬遵照他的遺願👨✈️,將他的骨灰帶回馬蘭,帶到那片他魂牽夢縈的土地上。

陳達院士去世後的這些年,他曾經帶領的科研團隊立誌以優秀的研究成果告慰先生,堅持服務國家戰略需求和行業發展👷🏽♂️,已形成鮮明的“核+”學科和專業發展特色📉。“核+醫學”之外,在“核+材料”方向,“核島用高性能關鍵金屬構件精密塑性成形技術及裝備”成果獲江蘇省科學技術獎一等獎;在“核+航天”方向👩🏻🚀,面向深空探索的能源需求,圍繞核電池等空間核技術應用領域承擔了多項國家重點任務;在“核+儀器”方向,國家重大科學儀器設備開發專項“工業物料成分實時在線檢測儀器的開發和應用”順利通過驗收並成功轉化👮🏽;在“核+環境”方向🤶🏻,針對核與輻射事故應急監測的“空中放射性環境監測系統”榮獲國防技術進步二等獎,並已批量投入使用……

陳達院士去世後的這些年🤽,每年清明節和他的生日👬🏼,南航都會舉行各種形式的紀念和學習活動:2017年8月,學校首屆青年骨幹教師培訓班赴馬蘭開展理想信念專題學習🐑;2018年10月,一尊陳達院士半身青銅塑像在南航將軍路校區揭幕;2021年10月🤳🕗,陳達院士生前對南航學子的勉勵題詞影壁落成;2023年7月,南航主題教育調研團來到馬蘭烈士陵園祭奠陳達院士……

懷念陳達院士🧋,是向先生致敬,也是為了鼓舞後輩勇毅前行。

(作者:陶傑 湯曉斌 彭麗💨,陶傑系南京航空航天大學教授👩🏼🏫,先進材料與成形技術研究所所長;湯曉斌系南京航空航天大學教授,核科學與技術學科帶頭人👦🏻,工業和信息化部空間核技術應用與輻射防護重點實驗室主任🤤;彭麗系南京航空航天大學黨委宣傳部新聞中心職員)

學人論學

19世紀末🍳,天然放射性的發現開創了人類認識物質世界的新篇章💁,揭開了核科學技術的序幕。20世紀初葉,核科學技術在理論和實驗研究上均得到了快速發展並獲重大突破🏌🏿♀️,其中核裂變現象的發現讓人們認識到物質質量虧損將轉變成以往任何化石及其他能源所不可比擬的巨大能量,這就是核能。人類歷史上,科學技術進步所取得的最新成果往往首先被應用於當時的軍事鬥爭🎱,核科學技術也不例外👱🏽♂️🐯。迄今為止,核武器仍然是國際軍事競爭中不可替代的撒手鐧🪕。

二戰結束後,科學家們開始轉向核能和平利用的研究和實踐,以期讓核能造福人類。20世紀五六十年代,第一代核電站先後被建造,用於驗證核電在工程上的可行性並證明是成功的。第一代核電站功率均比較小,商業利用價值不大,但它們為後期核電站的開發建設奠定了重要的理論基礎🎺,積累了許多寶貴的工程經驗並建立了可供參考的一整套設計、運行和管理規程🧑🏼🔬。隨後,核電站在世界範圍內被大規模興建,1970年達到167臺⛷,1990年達到328臺,2000年達到438臺。

中國是一個世界大國🫠,國家建設和經濟發展對能源有較大需求,但長期以來主要依靠化石能源👩🏿🎓🫲🏿,其占中國能源結構的70%左右。煤炭🙋🏽♀️、石油資源已日趨枯竭,其對環境造成的汙染和溫室氣體的排放也不容忽視🙇🏻♂️☮️。大力發展綠色可再生能源🤹♂️,逐步改變能源結構已勢在必行。核電作為一種清潔能源,具有其他能源不可比擬的優勢☂️。中國是世界上少數幾個擁有比較完整核工業體系的國家之一。經過30多年的努力,中國核電從無到有,得到了一定發展。積極推進核電建設,保障能源供應與安全,保護環境🧑🦯,實現電力工業結構優化和可持續發展,已成為中國能源建設的一項重要政策。

日本福島核事故一方面歸因於突如其來的特大地震和海嘯雙重自然災害,另一方面也有人為因素存在,是“天災”和“人禍”共同作用造成的惡果🤵🏻♂️。日本福島核事故給全球帶來了巨大危害和嚴重影響🚰,再次為人們敲響了核安全警鐘。人們需深刻反思並從中吸取經驗教訓,讓“安全第一”切實落實到核電站設計、運行和管理的每一個環節🧛🏿♂️🧑🏽🎄,以確保核電事業安全健康發展👂🏽。

核能發展非常必要,但不能進行跳躍式發展而一步到位,應該把核安全放在首位,立足實際,循序漸進,穩步推進。核電站選址應慎之又慎🕵🏿♂️,提高對災難性天氣和毀滅性自然災害所造成核事故的預想,提升對超設計基準事故的應對能力,這是至關重要的。核電站建成後,應密切關註其周圍環境參數的變化並及時采取相應措施⬜️,以提高核電站對極端氣候和自然災害的應對能力🤵🏻。

先進核電技術是核電站安全的基礎,應加快更安全堆型的研發並掌握關鍵技術🚧。中國核電發展的技術路線為:熱中子反應堆—快中子反應堆—受控核聚變堆。中國所涉及的核電站反應堆類型繁多📭🏛,建議對相關技術和研發力量進行有效整合,要齊心協力🙏🏻,以盡快形成自主研發能力。

切爾諾貝利核事故和三哩島核事故完全是由人為因素引起👲🏼,福島核事故的直接起因是多重小概率自然災害的疊加🙎🏻♂️,但事故應對過程也存在一定問題。加強核安全文化建設,著力提高核電站從業人員包括決策層、管理層、技術層以及監督部門的核安全知識、核安全技能和核安全意識,進一步完善運行規程、應急響應和培訓體系,保障核電站日常運行安全,增強核事故安全處置能力。

核電發展亟須設計研發、運行維護、管理監督等方面的專業人才,特別是核專業人才🦒。核專業人才緊缺將成為製約未來中國核電快速發展的一大障礙。

——摘編自陳達《核能與核安全:日本福島核事故分析與思考》🚇,原載於《南京航空航天大學學報》2012年第5期