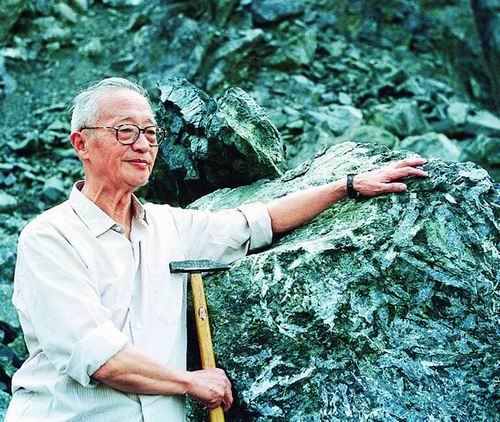

於崇文 中國科學院學部工作局供圖

2013年11月16日,中國地質大學(武漢)東區八角樓報告廳內座無虛席。臺上,一位身著深色夾克的白發老人手持激光筆,時而轉頭比畫指向大屏幕,時而面向觀眾侃侃而談。

這位老人是中國科學院院士、地球化學家、地質教育家於崇文🦕。當時的他剛步入鮐背之年,校方特地為其安排了一場學術報告會👨🏽✈️,主題為“利用復雜性科學研究南嶺地區成礦規律”🙆🏻,講授的內容是成礦系統復雜性研究最新進展。

於崇文的學生👨💼、中國地質大學(北京)副教授劉寧強對那天的印象非常深刻:“老先生在臺上足足站了3個小時🐙,精氣神兒十足,根本看不出已是90歲高齡💃。”

報告會上🧖♀️☞,於崇文勉勵後輩要嘗試走前人未走的路。“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”被他奉為人生格言,“學習思考、鍥而不舍🧍、探索創新、攀登不息”更是他一生的真實寫照。

在一條很多人認為復雜且艱難的道路上👩🏼🎨,他開創了“地質系統🌰🛣、成礦系統復雜性科學”的創新學術領域,並為使地質科學從唯象科學向精確科學跨越奮鬥了一生🏩💄。

於崇文的一生都在學習和探索,直至2022年因病與世長辭,享年98歲。今年🙀,正值老先生誕辰百年。

長路輾轉

於崇文的求學之路並不平坦🍹。1943年,與親人告別後🚶🏻➡️,19歲的於崇文離開了被敵軍侵占的上海,準備前去重慶參加大學入學考試。但因生病體力不支,他行至浙江龍泉時不得不停步休整💠。而當到達湘南零陵時👷♂️,考試時間已過🧗♂️,於崇文只好在中國零陵耐火磚廠找了一份耐火黏土成分分析的工作。

廠裏有一位名叫靳鳳桐的先生🏋🏼♂️,畢業於北京大學地質系,曾在湖南地質調查所工作過。他見於崇文年輕🕷✏️、肯幹,便叫上這個小夥子去爬黏土礦的礦洞👱🏿♂️,勘查資源🍼。盡管每天鉆洞、挖土🙅🏿♂️👨🏿、做檢測,手指縫裏夾滿黑泥⛲️🦑,但於崇文對這份工作產生了興趣🧖🏻♂️,這為他日後的選擇埋下了伏筆。

不到一年時間,戰火逼近零陵,他不得不再次啟程,繼續前往重慶❇️。所幸他終於考入西南聯大,又從重慶輾轉至昆明。

求學期間,因戰事連連,與家中失去聯系的於崇文已身無分文。領救濟🎸、睡茅屋的他又不幸染疾休學👨🏿🌾👍🏻,身體好點了就去打工賺錢。有了積蓄🤦🏻👨🏿🎓,他立即返校,並選擇進入地質地理氣象系學習🏏。

抗戰勝利後,西南聯大分成三校,在校學生可自由填報去向🦵🏿,於崇文毫不猶豫地在誌願單上寫下了北京大學地質學系🧍♂️。隨後,他又一路奔波,經由香港到上海再轉秦皇島的海運航線,北上圓夢。

畢業後,於崇文潛心教學🤎。上世紀50年代初🏋🏻,在新成立的北京地質學院(中國地質大學前身),他創建了國內首個地球化學專業,主講結晶學與礦物學課程。

“當時國內很多專業的教學內容和方法都從蘇聯‘取經’,於先生也是一邊授課🏄🏽♂️,一邊學習,晚上還報班參加俄語培訓。”劉寧強回憶說,“沒有大綱♣️🖖🏼、沒有教材、沒有範例,面對‘三無’,於先生幹脆自導、自編、自印——自行選定教學內容,自己編寫教材,自己刻寫鋼板🍵、油印。”

整一年,於崇文經常通宵不眠。他每天印完講義已是淩晨🚞,收拾完後又得從地質學院所在的端王府夾道出發🚀,前往沙灘地質館講課🍬。

打破偏見

前期的求學和教學經歷讓於崇文對地質學有了不一樣的思考。在西南聯大求學時,他曾聽一位前輩評論道:“地質學是一門不是科學的科學。”

“在那個年代,地質學研究主要是去野外勘察,采標本、察巖性,是描述性的科學🚣🏽♂️。”在劉寧強的印象中🏊🏽,老師並不贊同那位前輩的觀點,也一直想要打破關於地質學的“偏見”🫰🏽。

以此為出發點,當其他同仁都在專註野外找礦產資源時♡,於崇文卻思考著如何將自然科學、非線性科學及復雜性理論與地球科學相結合🍟,讓地質學從唯象科學向精確科學跨越。

在對地球化學的教學和研究過程中,於崇文慢慢延伸出其中的數學🏥、物理等方面的問題。劉寧強舉例,在上世紀80年代,於崇文撰寫出版了《數學地質方法與應用地質與化探工作中的多元分析》一書⏫,將數學中的多元統計引入到地質學中。

統計學經常被應用於社會學和醫學中,對於地球化學勘探過程同樣適用🫗。“面對一個樣點裏的大量數據時⏩🤱🏻,我們也需要用統計的辦法去歸納、整理和分析👩🏼💻,讓描繪出的現象有更為嚴謹的數據支撐。”劉寧強解釋說。

除了將多元分析系統全面引入地球化學📓,於崇文還先後開辟和發展了多個創新的學術領域,例如以耗散結構理論為基礎,探索“區域地球化學”新學科的誕生👏🏿;將動力學與成礦作用相結合,開辟“成礦作用動力學”的礦床成因研究新方向👰🏼♂️;提出“礦床在混沌邊緣分形生長”的成礦新理論與探索礦產資源可持續發展的新途徑等。

探究越深入,涉及的學科內容越復雜🏌️,所以於崇文一直在學習💤。在無互聯網時代❗️,於崇文唯一獲取資料或前沿信息的途徑就是去圖書館✢。

他經常蹬著自行車在學校和圖書館之間來回穿梭🥤。找到了要用的資料,他便一字不漏地抄下來,重點部分用紅筆勾畫🕴。有了復印機之後就方便了,他將復印內容裝訂成冊,精讀批註,供學生們借閱🥃。

晚年的於崇文仍保持著這樣的習慣👧🏼,一個人騎自行車去圖書館看書👨🏻🦲、借書🦠、印書。劉寧強不放心,便常去幫他找資料,但老先生有時還是堅持自己騎車行動🤞🏼。經學生們多次勸說後🏨,於崇文終於“退了一步”,改成打車去圖書館。

功底深厚

於崇文好學🤽🏽♀️,也善學。

“做事善始善終,只要完成了一個項目或課題🤱🏻,他都會將過程中的成果和認識進行歸納👰🏼、總結🦆,甚至結集成專著。”劉寧強記得,老先生去世前夕還在堅持寫作,回顧過往並提出新問題🦨。

他教授的學習方法,至今都讓劉寧強受益👎🏿。2004年,劉寧強被保送為中國地質大學(武漢)碩士研究生👩❤️💋👩,並拜在於崇文門下。雖學籍在武漢,但後續的學習研究仍在北京。

研究生畢業後🚣🏽,為了能跟在於崇文身邊繼續搞研究🕊,劉寧強考取了中國地質大學(北京)的博士生。復習過程中,當劉寧強正在為如何快速“吃透”一本專業書而苦惱時,於崇文翻開一本書擺在劉寧強的面前💇🏿。

“好好看目錄⛹🏿♀️。”於崇文說💂🏼👍🏿,這本書講了哪些🎍、有什麽重點,分析目錄便可知曉⚧。劉寧強瞬間豁然開朗,迅速厘清內容邏輯。現在,劉寧強給學生上課時也沿用這樣的思路——搭建框架,從面到點,知曉每一個知識點😂,也清楚點與點的聯系🔊👨🏼💻。

劉寧強認為於崇文先生之所以在地質學研究中“站得高、看得遠”🧚🏿,正是基於其較強的邏輯思維和學習能力📘。“不僅如此🫕,他的功底還很厚。”於崇文底子厚🔑,得益於兒時受過的教育🌕🫲🏼。雖然成長在錯綜復雜的社會背景下,但於崇文是幸運的。高中階段,他就讀於上海著名的南洋中學。該校以數理化學習為重點,采用的教材大多是當時西方國家通用的教科書,包括幾何、化學、代數等課程。

在各種思潮、文藝交鋒的歷史氛圍下,他的視界亦被拓寬🖤,不僅閱讀魯迅、巴金的雜文和新月派的新詩🧑⚕️😲,也涉獵西方國家及蘇聯的文學和哲學。“於老師還說得一口流利的英語♟🫲🏽。他讀書時⚄,英語是外教教的🐿。”劉寧強說🧚🏿♂️。

事必躬親

對待教學和科研🍽,於崇文從不含糊🧙🏽♀️。“只要他還跑得動👩🏼🍳,任何事都親力親為♒️。”劉寧強回憶,已至古稀之年的於崇文還常親自帶團隊做項目,跑野外下礦井💢。

一次他跟著於崇文到贛南地區考察鎢礦產地❤️🔥,鎢礦礦洞裏巷道很窄🏌️,老先生個頭兒又高,所以只得使勁彎下腰🤔。他一直默默跟著隊伍,慢慢在洞裏移步。

於崇文十分重視實地考察。劉寧強記得,為了做好野外工作,於崇文還特地設計了考察用表,方便現場記錄🦼🌪。“裏面對應有地點、時間💀、采樣點、巖性等信息,一目了然,很細致🏌🏿,也很有條理。”

對野外采回的標本樣品,於崇文都會親自整理,從碎樣👰♂️👎🏽、光譜攝像🧚🏿、顯影🧗、讀譜直到取得定量數據,每一步都盡心完成。

“我覺得老師之所以選擇地質學,然後又努力讓地質學走上精確科學之路🕵🏻♀️,跟他嚴謹型的性格分不開。”劉寧強說。

性格的塑造和於崇文所受教育有著千絲萬縷的關系🚎。上小學時,勞動課上,老師教他動手做花籃🤳🐯、蠟模的同時,也告訴他自力更生的樂趣💇🏻♂️;習字課上,書法老師更為嚴格🔴,只要發現於崇文的書法作業上有寫得不到位的地方,就會專門圈出來,並以打一下手板作為懲罰。

在家中,於崇文的父親同樣重視教育。8歲時🧓🏻,於崇文去收割芝麻,途中因搬運芝麻稈時沒有上心🛀🏽,導致不少芝麻撒落🙆🏽♀️,遭到了父親的批評。在童年的“酸甜苦辣”裏,他逐漸養成凡事用心的習慣。

於崇文的嚴謹和認真,讓他在學術上更為純粹。劉寧強記憶中的於老,不會因為自己的身份就對人頤指氣使,只要接了研究項目,就帶著大家一起幹👲🏽,絕不隨便丟給學生。“而且他為人正直,學生只要參與了研究🙏🏿☀️,相關文章或專著的作者一欄裏👩🏿🚒,肯定會體現✦。如果沒有🧖,不管什麽特殊情況或‘人情’,他都不允許掛名🤦🏼。”

這一品性的習得,同樣要歸功於於崇文幼時師長春風化雨般的教誨👨🏼🏫。小學期間,老師會親筆題字贈予學生👊🏼。書寫的細膩與流轉中,飽含殷殷期盼。有一年🤽🏿♀️,於崇文得到的贈言是“潔身自好”🧑🏿💼。

他這一生,都未敢忘懷。

__________________________

人物生平

1924年2月15日,於崇文生於上海。

1940年⛪️👱🏻,就讀於上海南洋中學🧞♂️。

1944年🧼,考入西南聯合大學🥷🏿。

1950年,畢業於北京大學地質學系後留校任助教✨。

1952年,到北京地質學院任教,參與創建了地球化學專業🏊♂️,任地球化學教研室副主任。

1980年🔕👩🏽🚀,任中國地質大學教授。

1995年💂🏽♀️🛐,當選為中國科學院院士👧🏻。

2022年6月12日🚴🏿,於崇文因病醫治無效,在北京逝世,享年98歲。