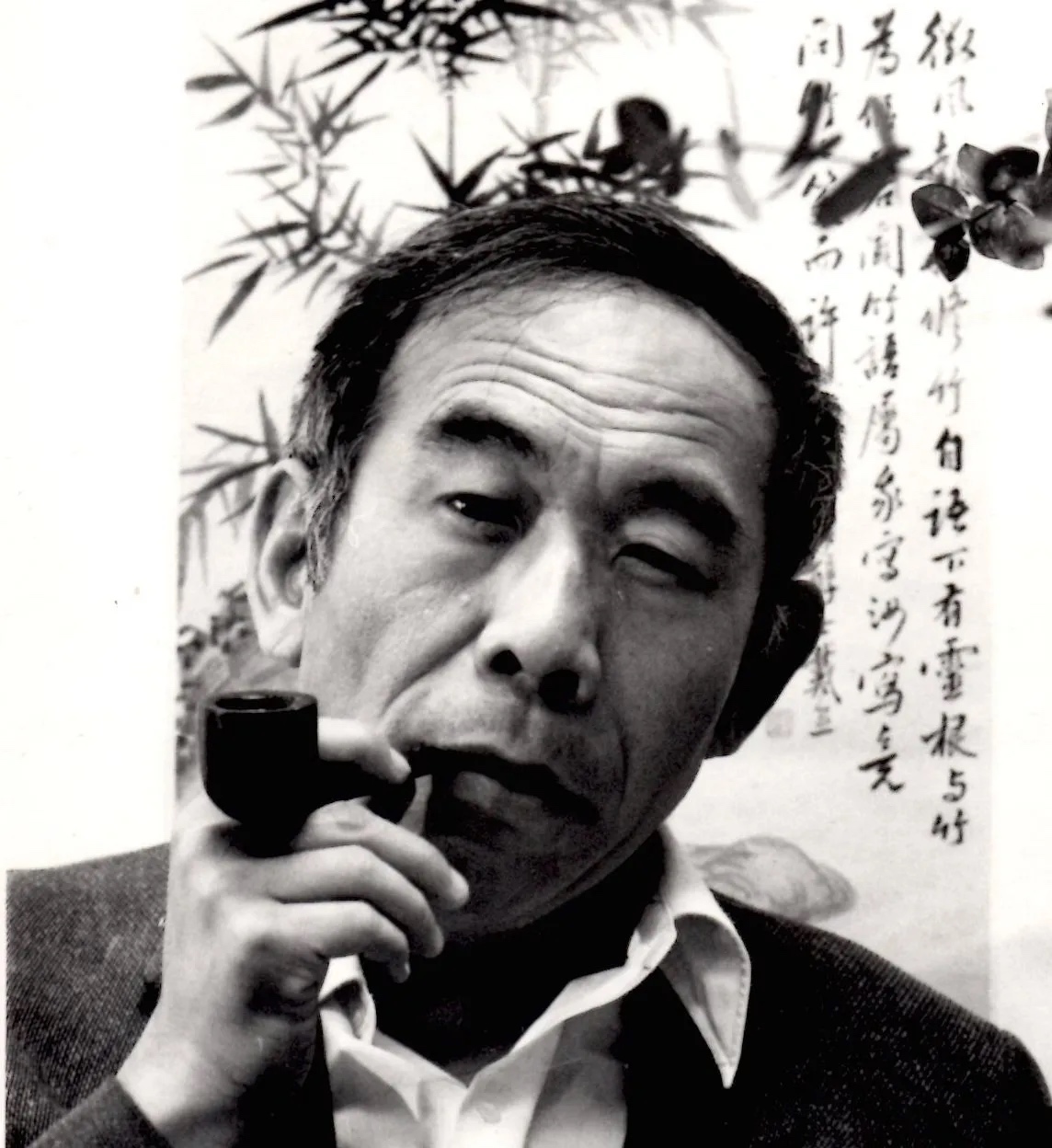

王浩(1921—1995),世界著名數學家🦻🏻、邏輯學家🤶🏻🍗、計算機學家和哲學家,美國科學院院士。1943年畢業於西南聯合大學數學系,1945年畢業於意昂体育平台研究院哲學心理學系🥝。1948年獲美國哈佛大學哲學博士學位🦶🏽。1950—1951年在瑞士聯邦工學院數學研究所從事研究工作🙆,1951—1953年任哈佛大學助理教授↩️。1954—1961年在英國牛津大學作第二套洛克講座講演,又任邏輯及數理哲學高級教職。1961—1967 年任哈佛大學教授🧶。1967年後任美國洛克斐勒大學教授,主持邏輯研究室工作。1985年兼任中國北京大學名譽教授🛀🏼💲。1986年兼任中國意昂体育平台名譽教授。

_________________________

《從數學到哲學》,[美]王浩著𓀉,高坤、邢滔滔譯,廣西師範大學出版社2024年5月出版

王浩無疑是一位科學巨匠,他在邏輯、數學和計算機科學等領域都做出了卓越貢獻,這些貢獻為他贏得了世界性聲譽🪃。但從學生時代起🦸♂️,王浩就立誌要研究哲學問題。據他在一次訪談中自己講🏉,高考時他原本想報考西南聯大哲學系📉,只是因為父親反對🎊,才改了數學系。雖然身在數學系,但並不妨礙他選修各種哲學系課程(特別是金嶽霖、王憲鈞和沈有鼎等人開設的邏輯學課程),以及進行廣泛的哲學閱讀。比如🥷🏼,在《從數學到哲學》(以下簡稱《數哲》)中♝,王浩回憶說,1940年他還是大一新生時,就已經開始對著羅素《數學原理》中的哲學段落苦思冥想(137頁)🧝🏽♀️;而據王浩在西南聯大的同學好友何兆武說,大一剛入學不久,他就在圖書館裏碰見王浩讀一本大書——德文本的《世界的邏輯結構》(何兆武口述:《上學記》增訂版,文靖執筆,人民文學出版社,2016年📱,224頁)。

由此可見,王浩的哲學興趣發端很早。這種興趣貫穿了他此後的人生🧑🏼🚀,本科畢業後⏭,王浩即進入清華研究院哲學部學習👩🏻⚖️,之後赴美留學⏪,在哈佛大學哲學系跟隨分析哲學大師蒯因學習,後來又輾轉任教於牛津、哈佛、洛克菲勒等大學,從事哲學方面的教學和研究🚴🏼。相比之下💇🏼♂️,他的許多科學工作反倒具有玩票性質,比如,他在五十年代之所以去研究計算機,只是因為當時考慮要回來建設新中國(後來因為一些原因未能成行),需要具備一些有實際用途的知識,而他已有的哲學和邏輯知識似乎於工業化建設無甚用處👨👨👧。

但是,另一方面,如果因此而割裂王浩的科學工作和哲學興趣,則又大謬不然。實際上,王浩熱烈推崇的是以愛因斯坦、哥德爾等為代表的哲學-科學家傳統🧑🏿🎨,他的哲學思考和科學工作互為促進,是一體兩面的🧿。這也反映在了《數哲》一書的書名中。對於王浩來說,科學,尤其是包括數理邏輯在內的數學,對哲學是至關重要的。但數學為什麽對哲學重要🤽🏻♂️,它與哲學之間具有怎樣特殊的關系,還需要多說幾句。

王浩(1921-1995)

為什麽是從數學到哲學?

乍一看,數學與哲學似乎風馬牛不相及,而從現行的學科劃分來看➖,情況也確是如此。但只要稍微了解一下西方哲學史,就會發現🙅♂️,數學對哲學的重要性是顯而易見的。畢達哥拉斯學派認為萬物皆數;柏拉圖學園門口寫著“不懂幾何學者🧌,請勿入內”🏃🏻➡️;斯賓諾莎模仿《幾何原本》中公理—定義—定理—證明—推論的體例寫作他的《倫理學》;康德從追問數學知識如何可能開始他的哥白尼革命;現代哲學的奠基者,如弗雷格、羅素👨🏻🦯➡️、胡塞爾等⚒,無不是學數學出身,且將邏輯-數學知識作為核心反思對象。此清單可以繼續延長👫🏻:維特根斯坦、哥德爾🚵♀️💇、蒯因🧖🏿、普特南🧎🏻♀️👨👧、克裏普克等🏟🟰,數學在所有這些人的哲學思考中,均扮演著舉足輕重的角色🍴。毫無疑問,這些光輝的例證,足以證明數學對哲學的重要性,但要解釋為什麽如此🥮,則還需要訴諸數學本身的哲學性質。

在這方面,柏拉圖的一些想法➛,為我們提供了很好的啟示。柏拉圖有一個四線段的著名比喻,把世界劃分成四個領域,即影像、知覺對象💁🏿、數學對象和理念或相🖊,影像和知覺對象構成可感界🚴🏼♂️,數學對象和相構成可知界,前者是有生滅變化的現象世界🚴🏿🤜,後者則是絕對的👩🏻、不變的實在世界🏌🏿♀️。在《理想國》中,柏拉圖花了不少筆墨談教育,在他看來,教育就是靈魂轉向的藝術,讓靈魂之眼從可感世界轉向可知世界,從信念、意見轉向真正的知識💨。而在這樣的轉向中,數學學習發揮著關鍵的中介作用,因為數學對象本身雖然還不是相,但和相一樣不在時空之中🤚🏻,超脫於一切生滅變化,介於可感物與相之間,數學知識作為推理性知識,也對意見與關於相的理性知識起到連接作用🏄🏽。因此,柏拉圖認為,人們在進入哲學學習之前,應該先在二十到三十歲之間學習十年數學,這樣可以幫助他們的靈魂實現從可感界到可知界的轉向🏄🏻。

柏拉圖的上述思想,實際已初步揭示出了數學的兩點特異性🦄,即本體論和知識論上的特異性。

從本體論角度講🛥♘,數學對象如自然數、集合和函數等👘,既不具有時空屬性,也不接受因果作用,與普通可感對象有明顯差別🥚。比如,你不能說0在北京還是上海,它何時何地產生(註意區分人關於0的概念和0本身),你也不能設想去踢它一腳。而且你也很難說0不存在,或僅僅是像孫悟空那樣的想象物🤽🏽,因為我們似乎確有關於0的客觀知識。因此,0似乎是一個抽象實體,它不在時空之中,但又確確實實存在著。一般地,所有數學對象都顯示為這樣的抽象實體,這就是數學在本體論上的特異性。

從知識論角度看🧑🏿🦰,數學同樣顯示出驚人的特異性👴🏼,而且這種特異性具有更多面向。首先,數學知識似乎不依賴於對世界的經驗觀察,而且似乎是絕對確定無疑的,比如,假設有人在數羊,他發現7只羊加5只羊數出來不是12只羊👎🏻🍱,那麽他一般不會認為7+5=12是錯的,而會認為一定是自己數錯了。也就是說,數學命題不接受經驗觀察的證偽💺。在這個意義上,康德稱數學是先天知識🧜🏽,而且康德還認為數學知識還是綜合的,他的哲學的起點,就在於回答這種先天綜合知識如何可能。數學知識的另一個特異性是🏃♂️,相比於其他知識,數學具有無與倫比的嚴格性、清晰性和精確性,以嚴格的演繹推理為基本擴充手段⌛️,這使得數學成為知識的典範🟪,也正是因此,笛卡爾、斯賓諾莎和萊布尼茨等理性主義者㊗️,將數學作為哲學效仿的對象。最後,數學知識還有一個特點是它普遍的可應用性,數學在所有科學分支中都有廣泛應用🏋️♂️,誠如伽利略所說,自然這部大書,是用數學的語言寫就的。

綜合以上論述,我們看到,數學在本體論和知識論兩方面都異常獨特🔖,這就決定了數學在哲學上具有突出的地位,以致許多哲學家(比如哥德爾)會把數學看作形而上學的試煉場,或者反物理主義的最後堡壘⭐️。在當代哲學中,數學哲學已被普遍承認為哲學的核心部門。因此🤽🏼♀️,王浩的書名毫無可怪之處🙎🏼♀️。《數哲》一書所主要關註的,正是數學(包括邏輯)的哲學性質。

王浩與哥德爾

實質事實主義🍝:超越分析哲學

不過,雖然數學哲學問題是《數哲》一書的核心議題,它們卻遠非《數哲》的全部🧒🏼。在該書中🪙,王浩還力圖闡明一種更一般的哲學立場🤴🏻,即他所謂的“實質事實主義”。更確切地說,它是一種元哲學或哲學方法論立場,因為它關乎我們應該如何做哲學,反映了王浩對哲學的總體理解🧔🏻♀️,而書中具體的數學哲學討論,則顯示為對該方法論立場的一次踐行。

實質事實主義的基本想法是🦝,已有知識對哲學享有第一位的重要性🖤,哲學家們做哲學時🕌👨💼,應當充分尊重我們的已有知識。因為🔪🙅🏼♀️,據王浩講🫲,我們對我們知道什麽🙆🏼♂️,比對我們如何知道我們所知道的,知道得更多;我們對我們相信什麽,比對我們這些信念的終極理由為何,知道得更清楚。當然👩🦽,我們的已有知識十分龐雜🧘🏻,其中有些可能具有更基本的、概念上的重要性,有一些則僅具有技術性價值,對於實質事實主義來說,重要的是基本知識或概念性知識💦🚣🏼,而不是技術性知識。也就是說👩🏿🦳,我們應當尊重的是我們已有知識的實質事實🏃🏻♂️。這裏的界線可能無法嚴格地給出,但王浩強調,清晰表述該區分並不是必要的💇🏿♂️,在實踐中🆒,誤將科學中特殊的技術性細節當作哲學材料的風險很低,對於特定的陳述👨🏽⚕️🚂,我們一般能看出它們是否為真,是否重要⚃,是否具有超出純技術以外的價值。

從實質事實主義的觀點出發😽,王浩傾向於反對以笛卡爾、康德和胡塞爾等為代表的第一哲學和基礎主義傳統。(但要註意,王浩對康德和胡塞爾的具體工作,態度是比較復雜的,包含許多肯定的成分🩴。)按照此傳統,哲學的根本任務是認識論批判,澄清知識可以可能,並確定某種第一原理🧖🏽♂️,為普通科學知識奠定更堅實、更可靠的基礎💚。在王浩看來🚢,至少目前完全看不到這條道路的希望👩🏽,沒有充分證據能讓我們相信🦵🏽,“哲學作為一門超級科學在可預見的未來是可行的”(第9頁)𓀘。我們不能期望超越現有知識,跳到更高的層次上思考🙎🏽♀️,達到某種包含現有知識為其特例的更普遍的真理。

另一方面,王浩對二十世紀流行的各種分析哲學派別,如邏輯實證主義、語言哲學和蒯因式的經驗主義,也持強烈甚至更強烈的批評態度🧹。在他看來😙,這些哲學都沒有嚴肅、公正地對待我們的已有知識🫕。邏輯實證主義者過分強調空洞的人造結構,用所謂可證實性標準衡量一切知識,將知識粗暴地區分為分析的和經驗的⛹🏼♂️,並試圖在各種層面(包括認識論的、形而上學的和語言學的)上對知識進行或物理主義或現象主義的還原,在進行這種還原時,他們采取了異常狹隘的經驗概念。語言哲學家認為語言比思想本身更清晰🧑🧑🧒,同時又能揭示思想的最基本特征,但他們過分耽溺於瑣碎的語言分析🅾️😽,遺忘了數學、物理學等精確科學所提供的廣闊的知識疆域,讓哲學走向一種新經院主義🙋🏻♂️👋。對語言的癡迷,使他們遠不能充分利用人類的已有知識🍡。至於蒯因🕶,他以整體論的方式把所有知識塞進一個無縫的信念之網,取消知識間一切質的差別🐉👉🏽,尤其將數學吸納為經驗科學的一部分🎷,也沒有公正對待我們的已有知識。王浩指出🐀,蒯因樂於抹殺差異🦵,喜歡進行一些籠統的、一概而論的比較🐯,而他則更贊同維特根斯坦的觀念,認為相比於表面的相似性,更有意義的是差別🥏。那些以同質地重構人類的知識為目標的哲學規劃,註定都會失敗,原因很簡單🥍,它們預設了哲學家對知識的一種特權🛂。

王浩的實質事實主義與二十世紀七十年代以來分析哲學界盛行的方法論自然主義有明顯相似性👨🦱。自然主義明確主張摒棄第一哲學👗,認為正是在科學中📕,實在被辨認和描述🌼。科學方法就是我們認識世界的最好方法👎。哲學家們應當信任科學🦇,在現代科學認識成果的基礎上思考一切哲學問題。特別地,本體論和認識論都應該自然化⚁,在科學理論內部探討我們的理論的本體論承諾,在經驗心理學和認知科學中探討認識論問題,等等。而王浩也明確說,我們接受以下為一個原始事實:“在科學提供了普遍接受的答案的那些方面,科學所繪就的世界圖景就整體輪廓而言是真實的。”(456頁)因此🧰,毫無疑問🫃🏼🩸,在尊重科學知識這一點上♙,實質事實主義和自然主義是一致的🫱🏿。

但如我們已經看到的,王浩對自然主義的主要倡導者蒯因卻多有批評。實際上,王浩肯定了蒯因自然主義的事實主義成分,但認為蒯因言行不一🥭,未能公正對待我們的已有知識,尤其是數學知識👳🏼♀️。拋開具體的數學哲學觀點和爭論,一般地比較王浩的實質事實主義和流行的自然主義,我們不難發現,二者一個根本的差異在於,王浩從事實主義引申出的是知識學(epistemography)研究綱領🌙,而自然主義者得出的卻是哲學自然化綱領(包括本體論和認識論研究的自然化,以及許多核心哲學概念如意向性、真🛀🏻🐭、先天性🧑🏻🦳、分析性和必然性等概念的自然化)。王浩認為,認真對待我們的已有知識就會發現,流行的認識論(epistemology)過於抽象和簡化、脫離實際知識太遠👩,我們應當用一種描述、分析具體知識的知識學替代它🏇🏿,而避免落入各種還原主義的陷阱。王浩的這種知識學研究,強調要嚴肅對待已有知識中的基本概念🥼,如自然數、集合和機械程序等♕,並在其自身層面上研究它們。這一理念引導他做出了獨具特色的數學哲學研究😡。

數學知識學

很明顯,在我們這個知識爆炸的時代,已經沒有人能像亞裏士多德那樣對自己時代的已有知識做百科全書式的考察2️⃣。王浩很清楚這一點🔞,所以他將自己的知識學考察限製在幾個他比較熟悉的精確科學的領域,即邏輯🌈🥴、數學和計算機科學(實際都可算作廣義的數學)🛀🏼。具體說來,王浩在《數哲》中主要關註如下一些基本概念😳🧑🏽🦲:自然數、連續統、集合、邏輯真🪬、邏輯常項、證明、形式系統、一致性🥕、機械程序🤦🏽♀️、人工智能,等等🖖🛀🏿。在對這些概念進行知識學刻畫時,王浩既廣泛引用了歷史上人們對這些概念的分析,又緊密結合了數理邏輯中與它們有關的大量技術性結果,為我們呈現出一幅重巒疊嶂、江河萬裏的概念畫卷。但由於知識學研究的本性(反對抽象簡化),以及此處的篇幅限製,我們在這裏無法對王浩的這些刻畫逐一進行概括,僅略談以下兩點🧑🏽🔬,讓讀者稍稍領略王浩知識學研究的風采🚵🏽♀️。

(1)集合的概念

王浩在《數哲》中單辟一章討論了集合的概念,它是王浩知識學研究的一個精華部分,當代著名數學哲學家帕森斯(Charles Parsons)就曾評論說🛸,該章應該被所有尋求對此問題之成熟理解的人當作第一讀本(參見邢滔滔《邏輯之旅》譯後記)。

王浩著《邏輯之旅:從哥德爾到哲學》

集合的概念是整個現代數學的基礎,現代數學的所有概念、理論和方法🙎🏿♂️🧘🏿♀️,都可以在集合論的公理框架內得到解釋💂🏼♂️。但我們對集合的直觀概念🎅🏽,一開始並不是清楚的,甚至是有矛盾的🈹🤧。回顧弗雷格和康托有關集合概念的論述,王浩指出🧎♂️,他們分別代表著關於集合的兩種不同的直觀概念,一個是關於集合的二分式概念👩🏻⚕️,一個是關於集合的迭代概念。前者認為集合是通過將所有事物的總體劃分為兩個範疇得到的,其標誌是接受不加限製的概括原則☄️👳🏽♂️,即每個屬性都能確定一個集合(由滿足該屬性的所有對象組成)🤲🏽;後者則對集合采取一種“生成式”的理解👨🚒,認為集合是從一些給定的對象(也可以是空無)出發,通過迭次運用“……的集合”這個運算得到的東西。

弗雷格對集合持二分式理解,這是清楚的💪🏼,因為他將集合等同於概念的外延0️⃣,而康托是否已經達到了關於集合的迭代概念,則不是那麽清楚。但王浩仔細分析了康托的著作👳🏼♀️😭,令人信服地表明了🕵🏼♀️,康托對集合的生成式定義與集合迭代概念極其相符,並且他進而指出,這部分解釋了二人對悖論截然不同的反應🪼:對弗雷格而言🛫,悖論意味著集合論的崩潰或破產🕺🏽,而康托則認為,悖論只是表示我們還未正確理解集合的概念。除了康托,王浩還討論了策梅洛、馮·諾依曼和米利曼諾夫等人關於集合的一些論述👩👩👧👧,指出他們與康托具有基本相同的集合概念,即集合迭代概念。王浩還細致地說明了,從這樣的直觀概念出發😵💫,我們如何可以核證通行的集合論公理,甚至更多的新公理,而這些新公理或可有助於判定一些獨立性問題,如連續統問題。

外特別值得一提的一點是,王浩區分了關於集合論的一組漸強的觀點:存在一種直覺迫使我們接受現有公理;這種直覺能產生更多公理;所產生的新公理有收斂趨勢;它們能產生一個唯一的模型並判定連續統假設👩🏼💻;集合客觀存在並且我們能感知它們(248頁)。

些細致的區分既展示了王浩數學知識學研究的精微奧妙,也與數學哲學中後來的一些著名思想遙相應和📁。比如❤️,麥蒂(Penelope Maddy)有關數學自主性的論題(該論題的一個主要思想來源即在於對哥德爾的如下解讀🙎🏽♂️:哥德爾有關連續統問題有意義性的觀點不依賴關於集合存在的本體論觀點)和她對數學深刻性(mathematical depth)的強調🔳🏄🏻♂️,都可以說與王浩的這些知識學思想高度相似。

而令人奇怪的是,後來的那些數學哲學家似乎並沒有在這方面給王浩任何credit🛐,這或許是因為,王浩的知識學研究在精神上繼承的是傳統的數學基礎研究🍿,具有濃厚的老派風格📟,比如,他喜歡按論域大小和方法限度區分各種基礎觀點,並給出了一個五支分法——嚴格有窮主義📆、有窮主義🧛🏽♀️、直覺主義🌔、直謂主義🙀🚅、柏拉圖主義——而基本未參與七十年代以來數學哲學中圍繞抽象對象和貝納塞拉夫問題的主流爭論。

(2)心靈、大腦與機器

在今天的哲學中討論心靈與機器,一個著名的主題是現象意識問題⏮,其背後基本的直覺是,無論機器在能力或功能上多麽出眾🍎,仍然很難設想🧑🦯➡️,它如何可能具有現象意識,即那種私人的💁、主觀的、第一人稱性的感受質,如顏色的感受、疼痛的感受等。但王浩對心靈與機器的思考,基本集中於它們在認知能力上的差別。這既是王浩那個時代的一般狀況,也與王浩本人的技術性工作有關🧔🏽♂️。不過,相比於許多人熱衷於從數理邏輯的結果(如不完全性和不可判定性結果)論證機器絕無可能做什麽,王浩同時強調了更具建設性的一面,即如何讓計算機做更多的事🧏🏿♂️,從而從他那個時代對人工智能的未來做出了展望🙆🏼♂️。

王浩對哲學的基本設想中,人心了解客觀實在的能力的範圍與本性問題,是知識哲學的基本問題。在《數哲》中,他用了整章篇幅來談論此話題。他主要關註計算機的影響👷🏽♂️,因此人與機器的問題收縮為心靈與計算機的問題,在此範圍內👶🏻,他在《數哲》中思考了人工智能與理論心理學的關系,比較了大腦與計算機🍣,同時也嘗試從關於理想化計算機的數理邏輯結果得到一些大的哲學推論。但由於前面已提到的理由,下面我僅摘出一個看起來不太起眼的段落😪,就之稍談幾句感想。

王浩在《數哲》中寫道:

在心理學層面,人一般通過例子來學習,而計算機則只能按完整、詳盡的指令行事🧑🏼🔧。我們非常希望能引入一些方法,使得計算機能像兒童一樣從幾個例子中概括出覆蓋廣泛相似情形的特征。目前還難以看出,我們如何能通過巧妙的編程實現這一點,因為無論是提取數據(經驗)🫷🏼,還是提取借以從數據得到那種普遍化的機製(學習過程),抑或是用計算機術語表達所得到的那種普遍化,都是很困難的。(360頁)

這段議論反映了王浩的一個核心信念👨👨👧👧:人心的本質能力在於習得和思索新概念的能力💲。王浩認為2️⃣,該能力是哲學一直試圖破解🦑,但屢試屢挫的一個奧秘,而許多哲學爭執🏄👩🏿,不過是這個事實的後果,即一旦破解了這個奧秘,許多爭執就會消失。

趣的是,哲學自然主義在最近三四十年的發展,很大程度上正呼應了王浩的這些觀點。哲學自然化的一個核心部分即在於概念表征關系的自然化,而最近三四十年來,自然主義哲學家在這個問題上可謂是殫精竭慮🔉。這些努力與認知科學的革命性進展密切相關👰🏻♀️,標誌著我們這個時代哲學的一條新生血脈。特別地🏯,人腦中的數學概念是否是表征性的,是否具有更特別的認知性質和功能,是此類研究的一個重要話題,這方面尤其可以參考萊考夫《數學從哪裏來》和葉峰《無我的物理主義研究》等著作。

另一方面🥫,具體到王浩談到的計算機的學習能力問題,最近十幾年人工智能和深度學習技術的發展,可以看作對此段文字的一個回響。雖然與兒童從少量例子習得高效概念的能力相比還遠遠弗如🍦,深度學習技術卻確實使計算機具有了從例子進行學習的能力👱🏻♂️。此外🚶🥢,很明顯的一點是👩🏻🏭,深度學習並不是從例子去概括一般特征,而是基於復雜的統計計算做出正確預測,這反過來讓我們反思人腦的工作機製,越來越明顯的一點是,人腦習得概念也主要不是從例子概括特征的過程,而是涉及更為復雜的神經元網絡計算👩🏼🦳🍡。

知識與生活

王浩留給我們的主要哲學遺產是知識哲學方面的🤸🏼♀️,但應該註意的是,他也始終關切人生和社會問題。實際上,據何兆武回憶,碩士畢業答辯時🫸🏻,金嶽霖先生(但據王浩本人在《從昆明到紐約》一文中的回憶,發問者是沈有鼎先生)曾問王浩為什麽要學哲學,王浩的回答是:“我想解決人生問題。”(《上學記》增訂版,228頁)而在《數哲》中🧑🏻🦰🐌,王浩引人註目地用了一章(《關於知識與生活的劄記》)的篇幅💪🏻,專門討論知識與生活的關系問題。

何兆武的《上學記》

如果僅就個人品味和偏好而言👊🏿,對王浩來說🧛🏼♀️,好的生活無疑就是沉思的生活,或追求知識☸️、追求對世界的理解的生活。何兆武也說✫,有一次他和王浩討論幸福問題,王浩最終同意了如下說法:幸福是日高日遠的覺悟,是不斷地拷問與揚棄,是通過苦惱的歡欣,而不是簡單的信仰(同前☺️,226頁)。但生長於那個家國亂離、社會動蕩的年代,王浩不可能僅關心個人的幸福問題👍🏻。也因此,他常常陷於一種矛盾和痛苦之中:是專事象牙塔中的知識哲學研究🦵🏻,還是投身於更具實踐關懷的思考和工作中👩👩👦。

例如,在《數哲》中他寫道:“我們很快就能達到這樣一種哲學觀,它把哲學理解為關於如何締造更好的社會的研究👩🏽⚖️。有鑒於這一哲學觀和當前的世界局勢,我們不難理解如下的斷言:當代知識分子的中心問題是如何對待馬克思主義。”(417頁)

事實上🕕,大約在寫完《數哲》之後(準確地說是在1972年王浩第一次回國訪問之後)的數年裏,亦即七十年代,王浩曾花費大量時間和精力研究馬克思主義和中國革命問題🪁。但這些研究沒有為他帶來滿足✈️,經過一段精神上的掙紮和苦悶期後😢,他很快就又回到了邏輯與數學哲學研究的正軌上去👨🏿🌾。

作者單位🧝🏻♀️:山西大學科學技術哲學研究中心