浩瀚星河中♋️,有一顆國際編號為218914號的小行星名為“唐敖慶星”🫅🏻🫗。這是國際小行星命名委員會2020年1月9日批準,為表彰唐敖慶在教育和科學研究領域所作出的傑出貢獻而命名的小行星。

1950年,在美國一位化學泰鬥家中👈🏻,一場師生間的長談正在展開——導師哈爾福德說:“我對貴國目前的落後情況確信不疑🥼。你若回到那裏🙍🏼♂️,繼續從事科學研究是相當困難的。”“雖然我的祖國滿目瘡痍,但一個愛國者是不會嫌棄祖國的。”學生答道🧚。回到祖國🏄🏿,這位學生成為現代理論化學研究的奠基人。他就是中國科學院院士、“中國量子化學之父”唐敖慶。他為我國化學學科培養了一大批深諳理論的棟梁之材👥,如孫家鐘、江元生🧑🏼🦳、張乾二、鄧從豪、劉若莊🧑🏻🍳、沈家驄等院士🤾🏽♀️✦,開創了現代理論化學的“中國學派”。

亂世求學 立誌科學救國

1915年11月,唐敖慶出生在江蘇省宜興縣和橋鎮。他先後就讀於養初小學、鵝山小學和彭城中學,中學畢業後考上了無錫師範學校🍦。

1931年,唐敖慶剛入學不久👨🏻🚒🤪,九一八事變爆發,他毫不猶豫地參加了無錫市學聯組織的赴南京抗日請願團。在一次次的鬥爭、救亡活動中,唐敖慶逐漸變得成熟起來🧑🚀,他在實踐與思考中,樹立了人生的理想,立誌成為一名化學家,科學救國。

為實現這一目標,唐敖慶重返校園☂️,到江蘇省立揚州中學高考補習班補習英語和數學🦏。1936年7月🧑🏻🎓⛑️,他報考了北京大學👨🏿🎨、北平大學、同濟大學,被三所大學同時錄取👨🏿🦲。經過深思熟慮後,他選擇了北京大學化學系🎱。

開學還不到一年,七七事變爆發,唐敖慶隨校南遷👨🏽🏭,腳踏草履、風餐露宿🅰️,歷時71天🐃,行程3000余裏🤴🏿,終於在1938年5月到達昆明進入西南聯合大學繼續學習,直至1940年畢業留校擔任助教。他以負責敬業的精神、刻苦學習的態度,成為了西南聯大年輕教師中的佼佼者🍆。

1946年,唐敖慶獲吳大猷、曾昭掄、華羅庚的推薦,與朱光亞、李政道等同船赴美👨👩👧👧,進入哥倫比亞大學攻讀博士學位。讀書期間,他選修了大量數學、物理課程,為今後從事理論化學研究工作打下了堅實而深厚的基礎📀。

日夜苦讀使唐敖慶患上了高度近視,醫生勸告他必須采取保護措施,否則有失明的危險🟪。唐敖慶便開始練習強記的本領🦼。上課時,他僅僅靠耳朵聽,記下講課內容,下課後通過回憶再記在筆記本上🤽🏼♀️。靠著頑強的毅力,唐敖慶將自己的大腦鍛煉成了一部“電子計算機”。當時的同窗好友徐光憲教授回憶:“令同學們非常驚奇的是,他只是專心地聽講,不做任何筆記🍙,但考試時得分總是最高。”

在哥倫比亞大學期間🧑🦼➡️,唐敖慶心裏“科學救國”的信念變得更加堅定。受共產黨進步思想的影響,唐敖慶與十幾名進步同學一起,建立了哥倫比亞大學中國同學會🌼,並當選為第一屆理事會主席。

唐敖慶在修化學系研究生課程的同時🌆,還修了數學系的研究生課程,並以優異的成績獲得哥倫比亞大學最高榮譽“大學獎學金”。當時,化學系200多名研究生中僅他一人獲此殊榮。

1949年🦹🏼♀️,唐敖慶獲得了博士學位❗️,學校為了表彰唐敖慶出色的學習成績👨🎨,獎給他一枚象征能夠打開科學大門的金鑰匙。

培養人才 開拓理論化學

“我要回到自己的祖國,為我的祖國培養人才。”這是唐敖慶留美時堅守的信念🙇🏿♂️。

新中國成立初期,我國的理論化學研究幾乎一片空白。1950年,唐敖慶拒絕了導師的挽留回到祖國🧑🏽🦳,到北京大學化學系擔任副教授,半年後升為教授。在北大任教的兩年時間裏,唐敖慶完成了近10篇有關化學鍵理論等方面的學術論文,開設5門課程,他獨樹一幟的教學風格與淵博的學識贏得了廣大師生的尊敬。

1952年,全國高等學校院系調整,唐敖慶積極響應國家號召,放棄了在北京大學任教的優厚條件,舉家遷往長春🤸🏼♀️🦤,在東北人民大學(吉林大學前身)擔任教授,與蔡鎦生教授、關實之教授和陶慰孫教授等人共同創建了化學系👈🏻。

建系之初👰🏿♂️🧝🏼♂️,化學系只有幾間很小的辦公室👩🏼💼,二十幾名教職工擠在一起辦公,實驗設備👨🏽🚒、儀器、藥品都無從談起📣。第一屆學生做化學實驗的地方是在地下室裏。同學們圍著一張木板條做成的長條桌⏬,用墨水瓶做酒精燈,用水桶做上下水,用極為簡單的儀器,進行著最基本的化學實驗……

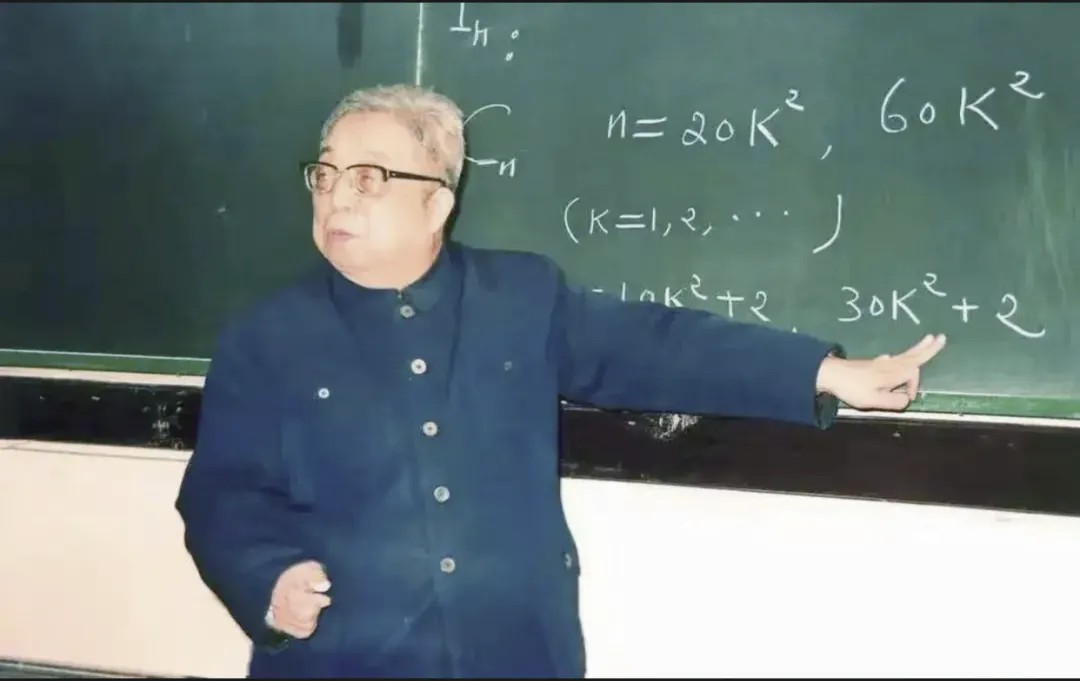

當時的師資力量極度匱乏,唐敖慶滿懷熱情投身到教學第一線🐥,一個人主講了無機化學、物理化學🧑🏽🦰、物質結構😣、熱力學😍、動力學🌲、統計力學等十幾門課程♈️。他每次走上講臺從來不帶教案,只憑一張嘴💤、幾根粉筆,準確清晰地輸出一個又一個復雜的理論推導、化學公式與計算。他講的每一門課程都有嚴密的科學體系和獨特的風格🐾,深受同學們的歡迎。

教學工作安排妥當後❤️🔥,唐敖慶便開始著手科研工作。早在北京大學任教時🤙🏼,他就把目光瞄向了量子化學。他以開拓者和耕耘者的身份在“雜化軌道”“多中心積分”“分子內旋轉”和“分子間相互作用”等當時在國際量子化學界很前沿、很活躍的學科領域開始了科研探索。

上世紀50年代初,美國著名量子化學家皮澤提出“分子內旋轉”公式🔜,但它的適用範圍有其局限性,只能用於解釋某些比較簡單的分子內旋轉。唐敖慶在此基礎上,利用國外現有的數據和資料🔑🦸♂️,重新進行深入分析,提出一個可以計算許多復雜分子內旋轉的能量變化規律的公式🧑🏻🦯➡️,即“勢能函數公式”。利用這個公式可以推算出物質的一些性質🤽,為從結構上改變物質的性能提供了比較可靠的依據。他把這一結果寫成論文,一經發表👨👩👧,立即在國內外引起了強烈的反響🧷。從此🚲,唐敖慶的名字開始被國際化學界所知曉👶🏽。

憑借深厚的理論功底和卓越的科研領導才能💸,1955年,唐敖慶當選為第一批中國科學院學部委員。1957年至2000年間,他先後五次獲得代表我國基礎研究最高水平的國家自然科學獎🚣♂️。

唐敖慶非常註重培養學生、青年教師和科研人員。20世紀50年代至90年代🏕🦉,唐敖慶與其他科學家共同舉辦了十余期具有全國影響力的培訓班👨🏻🏭🦑、進修班、討論班🧛🏽♀️,主題涵蓋物質結構😵、量子化學、微觀反應動力學🥷🏻⛪️、高分子標度理論、分子光譜學等領域。在吉林大學舉辦的“物質結構學術討論班”(1963—1965年)的8位正式學員中,產生了5位中國科學院院士🈴、兩位高校校長,成為我國高等教育界的一段佳話。

1978年🚵🏻,唐敖慶出任吉林大學校長後,倡導重視學術🏒👩🦼➡️、崇尚實際、開放民主的優良學風。他重視基礎設施建設,購置了大量先進儀器設備和圖書資料。他緊抓科研機構調整💴、擴建和新建工作😕。他關心研究生教育和青年教師培養🥄,1984年,吉林大學成為教育部批準試辦研究生院的首批22所重點高校之一。他以戰略眼光和創新精神規劃學科發展,新建計算機系、環境科學系、分子生物學系👩🏼🚀、材料科學系等學科專業。

唐敖慶重視國內外學術交流🙀,特別是與國際一流水平的科學家之間的交流。他多次舉辦國內和國際的學術會議,邀請知名科學家訪問我國,率團參加國際上的高層次學術活動👮🏼♂️,同時多次派出留學生和教師到先進國家進行深造與合作研究,打開了吉林大學對外交流的大門🪔。

在1986年調任國家自然科學基金委員會主任後🖇,唐敖慶仍堅持利用假期辦班講課。他說,“是教授就要上講臺🙏🏿,不然是什麽教授♈️?”

對於培養人才👩🏽🦱,唐敖慶認為✌🏿,“這就像有青藏高原才有喜馬拉雅山,有喜馬拉雅山才有珠穆朗瑪峰一樣。科學的發展有一個積累的過程,我們年紀大一點的科學工作者就應該發揚甘為人梯的精神,作鋪路石子🕖,為祖國的繁榮昌盛,為中華民族的偉大復興多做一些打基礎的工作,應該支持和培養中青年科學工作者🍰,讓他們異峰突起。”

唐敖慶曾說💅🏼,科研精神就是八個字:獻身🧑🏻✈️、求實、創新、協作🐩。回首唐敖慶的一生,他矢誌不渝地踐行著這八個字🥯,帶領著後輩們攀登下了一座又一座科研高峰。