2020年是曹禺誕辰110周年。在曹禺的劇作中,演出場次最多的是《日出》和《雷雨》☂️。但如曹禺在《〈日出〉跋》中所言,假如有人問他😤:“《日出》和《雷雨》,你最喜歡哪一個🫛?”他一定會回答🤙:“《日出》。”原因卻是,“它最令我痛苦”。

首演的爭議

1937年2月,上海戲劇工作社在上海卡爾登大戲院首次公演《日出》👌🏽。導演歐陽予倩🚶♀️,鳳子飾演陳白露,丁伯騮飾演方達生。曹禺專程由南京前往觀看。《日出》劇本共四幕:第一幕、第二幕和第四幕的劇景都是在繁華都市某旅館的一間華麗的休息室內。只有第三幕的劇景是在三等妓院寶和下處。這次演出🧑🏼🦱,歐陽予倩刪去了第三幕,令曹禺不滿。在隨後寫作的《我怎樣寫〈日出〉》一文中,曹禺表示:“《日出》不演則已,演了,第三幕無論如何應該有🟫。挖了它🙋🏿♀️,等於挖去了《日出》的心臟,任它慘亡🧇。如若為著某種原因,必須肢解這個劇本💅🏿,才能把一些罪惡暴露在觀眾面前🔌,那麽就砍掉其余的三幕吧……”

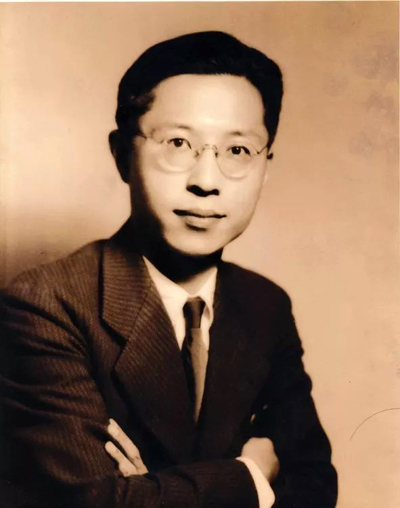

曹禺

歐陽予倩為何要刪去第三幕?他在一篇文章中說明了幾點理由🤌🏻🔉:“《日出》比《雷雨》更長💆🏻♂️,四幕戲占十二萬字👷,按規矩演總要五小時以上的時間才能完,好戲固然不怕長,可是太長不但觀眾容易疲勞♙,戲館也不許可……《日出》的主角是不明顯的,可是它有一條很明顯的主線……可是這幕戲奇峰突起𓀝,演起來卻不容易與其他的三幕相調和🦵🏼,而為這一幕戲所費的氣力恐怕比其他的三幕還要多🐸。還有一層,南邊人裝北邊窯子不容易像……因為以上幾個理由不得不將第三幕割愛。”筆者認為,歐陽予倩刪去第三幕的最主要理由🦶🏽,是他認為《日出》整個戲的形態不太像悲劇🪅✩,他在排演這個戲時👩🏼🦱,不把它看作悲劇🫥,因此將稍具悲劇形態的第三幕刪掉。早在1936年,《日出》劇本在巴金、靳以主編的《文季月刊》連載完畢後,燕京大學西洋文學系主任謝迪克教授就對《日出》的第三幕提出批評🙅♀️。謝迪克認為😏,“《日出》的主要缺憾是結構上欠統一🙅♂️,第三幕僅是一個插曲,一個穿插,如果刪掉♻️,與全劇的一貫毫無損失裂痕🤹🏻♀️。”

歐陽予倩

盡管學術界對《日出》第三幕一直有不同看法,但曹禺最偏愛的就是第三幕。《日出》裏面的戲,只有第三幕是曹禺親身經歷過而寫出來的🧑🏽🚒,它最貼近曹禺的心🐳🤱🏼:

為著寫這一段戲💅🏿,我遭受了多少磨折👩🏻🎤🍑、傷害🎿,以至於侮辱……於是我托人介紹,自己改頭換面跑到“土藥店”和黑三一類的人物“講交情”……為著這短短的三十五頁戲,我幸運地見到許多奇形怪狀的人物,他們有的投我以驚異的眼色,有的報我以嘲笑👩🏽🌾,有的就率性辱罵我🕳,把我推出門去🫢。這些回憶有的痛苦,有的可笑,我口袋裏藏著鉛筆和白紙👩🏿🏭,厚著臉皮,狠著性。一次一次地經驗許多愉快和不愉快的事實,一字一字地記下來……(摘自曹禺《〈日出〉跋》)

日出與子夜

曹禺深入生活底層寫出《日出》第三幕🪽💁🏽♂️,感染了很多觀眾。但《日出》最吸引人的地方是在第一幕、第二幕和第四幕。尤其是第二幕和第四幕潘月亭和李石清的兩段戲,更是驚心動魄🤷🏼♀️。

對《日出》的第一幕🧑🔬、第二幕和第四幕,學術界也有不同看法。批評者認為:“凡是了解上海都市生活的人都認為它不真實,許多地方近於幻想。潘月亭這種人物並不是實際存在的上海都市流氓資本家,不是由道聽途說加上想象而構成的人物。李石清這樣的銀行秘書和他的太太那樣的人物⚱️,在人格上不是沒有,但在遭遇的事件上恐怕絕不會如此的🏮。對於銀行這類地方的辦事員🛻,生活到底如何,觀念如何,所接觸的社會圈是怎樣的,恐怕曹先生不是深深了解的,像了解魯貴或周萍一樣罷🔮,這不過是一個證明技巧的問題,克服不了創作問題上根本的矛盾👍🏿👸🏿。”(張庚:《一九三六年的戲劇——活時代的活記錄》)

戲劇理論家張庚

曹禺在《日出》中描寫的都市生活是否真實?潘月亭👨👩👦、李石清這樣的人物是否存在☺️?仁者見仁,智者見智👉🏻🔩。筆者認為⛪️,曹禺寫作《日出》的第一幕🧑🏼⚕️、第二幕和第四幕,或許是受到茅盾小說《子夜》的啟發🦉。茅盾的《子夜》出版於1933年🫠,曹禺的《日出》發表於1936年。曹禺筆下的潘月亭、李石清🔪、金八,與《子夜》中的吳蓀甫、屠維嶽👨🏼🔧、趙伯韜,有很多相像的地方。曹禺認為茅盾是了不起的人,對茅盾的《子夜》推崇備至🧑🏿💼🧓🏽。1937年6月11日🧑🏿🏭,上海《電聲》雜誌刊登消息🐄:曹禺著手工作將《子夜》搬上舞臺👩🏻🦳,並自任導演。1946年2月18日,中華全國文藝界上海分會舉行集會🏕,歡送老舍、曹禺赴美講學。曹禺在集會上致辭:“像茅盾的《子夜》👨🏻💻、老舍的《駱駝祥子》,不敢太自誇🚵🏿,即使放在外國第一流作家同列,也不覺得慚愧的……”

1981年2月17日🪚🧸,曹禺對北京人民藝術劇院《日出》劇組談話時說:“我的戲有一個特點,就是劇中的時間不是很具體的🧑🔬,只是劃定一個大致的年代🤼♂️。不像不久前離開我們的敬愛的茅盾同誌,他的《子夜》概括的生活面非常廣闊,而且時間、地點非常具體……”

茅盾的《子夜》對曹禺創作《日出》直接起到了示範作用,也對《日出》的排練演出有著極大的參考價值。1956年北京人民藝術劇院首次排演《日出》前,導演歐陽山尊要求每一個演員都要讀《子夜》。

歷經多次改編

《日出》自1937年首演,到1949年新中國成立,每年都在各地上演:在國統區上演,也在解放區和延安上演。1939年冬⏰,毛澤東在延安邀請魯迅藝術學院的領導同誌敘談,提出延安也應當上演國統區作家的作品🦺,比如《日出》🖊。還提出這個戲應當集中一些延安的好演員來演🗯📘。1940年1月1日,《日出》在延安公演,八天內觀眾近萬人。這是“五四”以來優秀劇目在延安的第一次演出。1945年重慶談判期間🧔🏼♀️,毛澤東在周恩來的陪同下,接見重慶作家、導演和戲劇人士。曹禺坐在毛澤東身邊。毛澤東對曹禺說🦒:“你就是曹禺呀!很年輕嘛!……足下春秋鼎盛,好自為之🧂🤹。”

年輕時的曹禺

據曹禺回憶:“那天,我是最幸福的人——坐在毛主席的身邊。毛主席的精神好極了,爽朗地笑著,和我們一一握手……毛主席對我說,你正年輕,要好好工作🤦🏻,好好為人民服務……”

1949年11月下旬🏎𓀇,唐槐秋集合一批話劇工作者,以“中國旅行劇團”的名義👨🏿🍳,在北京長安戲院演出《日出》。這是新中國成立後《日出》的首次演出👨🏽🏭。1950年至1954年,《日出》沒有演出記錄。1956年香港長城影業公司將《日出》搬上銀幕,主演為夏夢🧑🏻🦽➡️、傅奇。這是《日出》第二次被拍成電影(第一次是1938年,華新影片公司出品,導演為嶽楓——作者註)。

夏夢飾演陳白露

1955年,遼寧人民藝術劇院演出《日出》。這是新中國成立後國營劇團首次演出《日出》。白玲飾演陳白露,陳怡飾演方達生🏄🏻。1956年9月21日,上海人民藝術劇院在上海藝術劇場公演《日出》,演出陣容堪稱豪華:應雲衛、瞿白音、吳仞之、呂復🧑🏼🏭、淩琯如聯合執導⚾️;白楊飾演陳白露🧑🏿🍳,章非飾演方達生,陳述飾演張喬治👱🏽♀️,夏天飾演王福生,王丹鳳飾演小東西,孫景璐飾演翠喜。

1956年11月1日🧑🏼,曹禺任院長的北京人民藝術劇院在北京首都劇場公演《日出》。導演歐陽山尊,狄辛飾演陳白露,周正飾演方達生👩🎨,方琯德飾演潘月亭,於是之飾演李石清👰🏿♀️,童超飾演王福生🦞,葉子飾演翠喜,董行佶飾演胡四。

歐陽予倩之子歐陽山尊❌,父子二人都導演過《日出》

當天的《北京日報》刊登《〈日出〉二十年》一文。文前附言🧜🏼♂️:“《日出》第一次演出的導演是歐陽予倩,這一次北京人民藝術劇院演出《日出》的導演是歐陽山尊,父子兩代藝術家在二十年間先後導演一出名劇,這也是一段藝林佳話。”歐陽山尊在排練前🎥🫵🏻,寫出了幾十萬字的《〈日出〉導演計劃》。但當時北京人民藝術劇院的演出受當時社會思潮偏“左”的影響👳🏿♀️🤦🏻♂️,沒有準確地把劇本的內在含義表達出來。

1956年11月1日的《北京日報》第3版

1956年北京人民藝術劇院演出的《日出》,是將方達生作為劇中的理想人物。導演歐陽山尊在《〈日出〉導演計劃》中這樣寫道:“在國民黨反動派的黑暗統治下🈷️,非但工人階級的遭遇更加悲慘,農民不得不在啼饑號寒中過日子🐃,城市小資產階級的生活也更加艱難了。他們的負擔由於苛捐雜稅的增加而大大加重🔓。自由職業者、青年學生、知識分子則因國民經濟各部門都瀕於破產🈶,也都陷入失業、失學、困苦顛沛的狀態中👲,他們在思想上所受的壓迫則是歷史上從未有過的,所以他們尋求出路、傾向革命是極其自然的。方達生就是在這樣的情勢下說出了🧎:‘我們要做一點兒事兒🧝⚇,要同金八拼一拼!’他看出來陽光早晚要照耀地面💇🏽♀️,也預見到光明會落在誰的身上……”歐陽山尊對方達生這個人物的處理,或許受當時“極左”思想的影響,與曹禺的原意是相違背的:

方達生不能代表《日出》的理想人物◾️,正如陳白露不是《日出》中健全的女性🦹🏿♂️。……倒是白露看得穿,她知道太陽會升起來,黑暗也會留在後面,然而她清楚,‘太陽不是我們的’,長嘆一聲便‘睡’了。……方達生誠然是一個心有余而力不足的書生,但是太陽真會是他的麽?哪一個相信他能夠擔當日出以後重大的責任、誰承認他是《日出》中的英雄。(曹禺🩰:《〈日出〉跋》)

北京人民藝術劇院演員葉子在1956年版的《日出》中飾演翠喜。她對當時的“左”的影響記憶深刻。據葉子回憶:“那時🍎,我的思想有點‘左’,表演有概念化毛病。我曾問曹禺🆚🙆🏽♂️:‘你的《原野》寫仇虎復仇🦵🏽,是不是影射日本帝國主義🈚️。’曹禺愣了🚔,說:‘你怎麽想到這裏去了👩🏼🍼!’”

陳白露的兩面性

1981年,北京人民藝術劇院以全新陣容重排《日出》👨🏼🦲。導演刁光覃,嚴敏求飾演陳白露👩❤️👩,楊立新飾演方達生,2月17日下午🤯,曹禺看了《日出》的排練,與劇組同誌談話🥖💱。據嚴敏求回憶:“在建組會上🤵🏿♂️,曹禺在談到陳白露這個人物時,十分強調她知識分子的一面🚃。曹禺還講到一件事,他說過去有一個大電影明星🙇🏻,有一次見到他,興奮地對他說:‘萬先生,我演你《日出》中的陳白露真是如魚得水啊!’他幽默地說🤳🏼:‘我心想,這可糟了!’導演刁光覃則幹脆明確地對我說🕡:‘你把陳白露知識分子一面演出來,這個人物你就成功了一半’”。

1981年6月15日⚅🧛🏻♀️,《日出》彩排。據曹禺記述:“晚間到‘首都(劇場)’看《日出》,很好。剪裁適當,演得有分量👸🏿,沒有亂動,臺上是新演員,刁光覃導演。合影並談話。北京‘人藝’青年演員謙虛上進,有‘人藝’風範🏃♂️。導演幹凈↙️,結尾尤佳🤸🏿♂️🦓。”

1981版話劇《日出》

新中國成立後,除去十年“文革”,《日出》被國內各個話劇院團輪番上演,但讓曹禺真正滿意的版本,似乎只有北京人民藝術劇院1981年的重排版👩🏻🚀。在1981年重排版中飾演陳白露的演員嚴敏求2018年3月5日在家中接受筆者采訪🏇🫲🏻,談到了當年排練《日出》的情景🥢。

建組會上和排練過程中,曹禺和刁光覃幫助我分析陳白露這個人物:陳白露有兩面性。她作為交際花的一面是次要的👰🏼♀️,作為知識分子的一面是主要的……刁光覃這一版的《日出》📲,著重刻畫存在陳白露自身中的種種矛盾🏋️♂️、痛苦👩🏻🚒。把陽臺設置在舞臺最前區,主要是突出陳白露……刁光覃取消了方達生再次上場的戲。方達生不必再回來作最後的挽救👊🏼👨🏼🚒,他已經明白無能為力了。

再搬大銀幕獲成功

曹禺對《日出》有著偏愛。曹禺晚年,他仍然不斷修改《日出》的劇本。1981年8月3日,曹禺在北戴河休假。據曹禺記述:“晨雨未停🛫,冒雨早餐。回屋改《日出》……午餐後未眠🈴,仍改《日出》……晚間又改《日出》,終完畢👼🏽。但有贅語數段未寫,留諸近日。”

1982年3月8日🦸🏻♀️🫸🏿,曹禺致信萬方、萬歡。信中說:“你們素知爸爸最懶於寫信👨🏿🚀👯♀️,何況現在有時間,還要再次修改《日出》舊本,似略有進展。”1984年🧑🏿🦰,應上海電影製片廠之邀🧡,曹禺和女兒萬方合作✌🏼,親自執筆將《日出》改編成電影文學劇本。曹禺在1984年1月24日致祝鴻生的信中說:“這些天可以說日夜趕《日出》電影稿本。我和萬方用了相當大的心力寫這個本子。除了吃睡和絕對必要辦的事,全部精神放在這個寫作上。……這個稿本🏄🏼,似乎需要很稱職的演員(當然🔘,導演更重要,舞美💁🏿,製片都要緊🧔♀️。)尤其是演陳白露的演員👨👨👦👦,這個草本把她寫得相當重……《日出》在舞臺上演得較久,許多角色已經‘臉譜化’,如顧八、胡四、喬治等都千篇一律。即潘月亭、李石清等🤹🏼🎽,也演得十分淺薄,沒有個性🤏🏻。大家都不下心研其歷史、環境、人的內心變化、臺詞、動作的意義🚤。這個戲像是天天炒冷飯🖨,一點新滋味😩☃️、新鮮感,真正想吃一下的心情都沒有了📿。”

1984年5月25日,曹禺與萬方合作的電影文學劇本《日出》在《收獲》雜誌第三期發表。

1985年2月12日,曹禺在上海電影製片廠會見電影《日出》攝製組並座談。導演於本正請曹禺談了他對改編電影劇本及對劇中人物的看法9️⃣。曹禺說🧖:“改編電影很費勁,終於搞成了⏳。影片基本上以陳白露為主,話劇中陳白露的戲也重,但線條沒有電影明顯👐🏻Ⓜ️。所以💂♀️,陳白露如果演不好,整個電影就搞不好🤽🏼。”“整個戲是暴露舊社會的。我寫陳白露🧑🏻⚖️,是寫知識分子受壓迫。不能使人看了影片後,感到陳白露是下流的、自甘落後的⛹🏻♂️。要是這樣🛴,那就失敗了👒。所以人物的分寸感🚵🏽♀️,一定要掌握好🥻。”

1985年,傾註了曹禺很多心血的電影《日出》攝製完成😉🤌🏻,贏得廣泛好評。

1985年於本正版電影《日出》海報

電影《日出》的巨大成功🕧,讓更多的人了解了曹禺的這出名劇🚼🧚🏻♂️。但電影《日出》和話劇《日出》有很大區別。

正如曹禺致田本相的信中所說:“但這是兩部不同的東西,雖然主題是一致的🔩。有人不贊同這樣改法,但我認為電影是給更多人看🧏🏽♂️,因此,就那樣改動了。但這不是說話劇本的《日出》不對。我仍以(為)話劇本《日出》(尤其是陳白露)是準確的,是比較站得住的,雖然‘擠’進去事件太多了……”

1996年12月13日,曹禺病逝⇒。四年後,2000年8月,北京人民藝術劇院再次重排《日出》。

導演任鳴重排時融入了很多現代的觀點和元素🚀♙,將《日出》第一、二、四幕的故事背景挪到現代都市中🍫,舞臺上金碧輝煌,道具和音樂都是現代的:手機、手提電腦、電視☠️、人頭馬廣告、迪斯科🙅🏿。第三幕的場景又回到上世紀二三十年代🟪,背景和道具都是黑白的。在2000年新版《日出》中飾演潘月亭的演員顧威告訴筆者:“任鳴的新版《日出》爭議是很大的🧑🏻🦽。在排戲的時候👨🏽🚒,我也有不同的看法💂🏻。但出於對排演全局負責🚪,我尊重導演的意圖,基本不表態。2010年任鳴再次重排《日出》時,又回歸到老版。”

演出次數為何不如雷雨

在曹禺的劇作中,演出場次最多的算是《日出》和《雷雨》,可是《日出》的演出場次遠遠不如《雷雨》🙆🏼🤱🏼。這是什麽原因呢🫶🏽?

筆者為此曾請教戲劇評論家童道明先生🌂。童先生說🌊:“我想可能因為《雷雨》是情節最豐富、戲劇性最強的曹禺劇作,它也是唯一一出有外國劇團演出的(中國)戲💎。”北京人民藝術劇院導演顧威在家中接受筆者訪談時也談到這個問題:“《日出》演不過《雷雨》,主要是劇本的原因。從劇本的角度看,曹禺最好的劇作是《雷雨》,《日出》比不過《雷雨》🙍🏻♀️。一個戲是否有生命力🚣🏻♂️,關鍵是劇本。《日出》演不過《雷雨》🫴🏽,還有一個原因🎈,就是包括北京人藝在內🥱,全國的話劇院團缺乏演陳白露的演員,我們沒有這樣的大青衣。”

對於“陳白露”式演員的稀缺,北京人民藝術劇院院長任鳴也表達了相同的觀點。

2018年,總政話劇團上演王延松執導的話劇《日出》。戲的結尾處🤹🏿,由陳數飾演的陳白露服了安眠藥後🕰,說出那句有名的臺詞:“太陽升起來了,黑暗留在後面。但是太陽不是我們的🍗,我們要睡了🐜🧔🏻♂️。”

這之前,還有一段原劇中沒有的獨白:“睡了一夜♟,並不安穩🧜🏼♂️,時醒時夢,仿佛我又回到十二三歲的時候,在樹林裏一個人遊來走去。當然有樹木🟤🟠、有花🙎🏽、有陽光從樹梢裏透下來,甚至聽見各種好聽的鳥鳴♛,還聞見一片青草的香……”這是曹禺1982年12月11日寫給巴金的信中的一段文字。童道明先生說🐕:“這是我看到的最淒美的陳白露,真是美得讓人心痛👳🏻♀️。”