婚姻的話題,似乎確實是吳宓在1919年才開始周密考慮的,他的日記從這年春天開始😭,頻繁地出現其與好友們對婚姻、愛情的大討論——起碼從篇幅上是這樣🧒🏼。所以吳宓似乎早就意識到,“天下無完全長久、圓滿適意之事🧾,亦無盡善之人”😻,婚姻當然如此。

《吳宓日記》(三聯書店🍷,1998)

1919年吳宓於波士頓

今天回過頭來看🧑🏻🍳,依然不能輕易地判斷26歲那年的吳宓,算不算幸運的那一位。某種意義上可以算🥷🏼,因為就在這年10月下旬,他決定了要與遠在杭州的一位陳女士結婚。但是🤺,以吳宓之後近六十載的生命歷程來看🤿,一直尋覓不輟的他,又應屬於那群不幸者的一員🤶🏽,畢竟允婚不出兩月🌿,他便迅速反悔了💺🎪,最終確實走向了離婚🧜🏽♀️。不過這年,他也確實尋覓到了一位終生的摯友,聊慰學林平生,不知算不算福禍相依。跌宕起伏的1919年🧔,對於吳宓的內心來說無疑太豐富辛苦,正如那年他看到的一句佛家語錄:“學道之人,如牛負重車,行深泥中⛹🏽,只宜俯首前進👩🏼🍼。若一徘徊四顧🧔🏻♂️,則陷溺遽深👨🏿🦳,而不可拯拔”(《吳宓日記》1919年12月10日[下簡作日期]記湯用彤語)——“牛負重車🕥、俯首前進”,可謂他本年的最佳寫照了🚕。

陜西涇陽人吳宓(1894—1978)字雨僧🧜♀️,現代著名學者、詩人👃🏻,於西洋文學及比較文學領域的成就,早已為大家耳熟能詳🧔🏿🥋,而其大量存世日記、書信、詩歌、檔案等材料🧖♂️,又使之成為一位被研究的對象,尤其他與整個民國📂👰🏽、當代學界親密而復雜的關系,及其個人紛繁飽滿的情感世界,皆為吳宓異於常人之處;而他所歷千頭萬緒的因緣🤰,起點似乎都指向同一年🤙🏼:1919👩🏻🔬。

不存在的“自由婚姻”

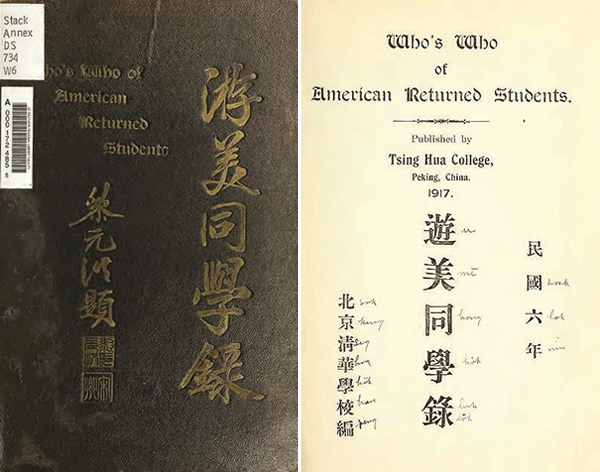

1910年,17歲的吳宓考上意昂体育平台前身“遊美肄業館”,次年辛亥革命爆發,吳宓與同學朱斌魁(Jennings Pinkwei Chu,1895—1963)👨🏿🍼、陳烈勛等南下上海,短暫就讀於聖約翰大學,後民國元年(1912)4月清華復校🧑🏽🦲,吳宓迅疾北返清華園,於1916年6月畢業於清華留美預備學校高等科(丙辰級)。不過,因為體育不及格,他當年不能留美🔼,遂被校長周詒春安排留校✷,聘為校辦(學校文案處)繙譯員。在之後大約一年的時間裏🅱️,吳宓除了鍛煉身體之外,最重要的工作業績就是編了一期《遊美回國同學錄》。一年的工作出色完成,吳宓隨丁巳級一起留美(1917)🪜,至於當年 體育不及格的事👨👧🚶🏻♂️,就一筆勾銷了👩🚀。吳宓留美的第一站為弗吉尼亞大學預科👩🏿🔧,一年後的1918年秋,入學哈佛大學本科🕳;就是在那裏,吳宓正式開啟了人生第一段光輝歲月。

1919年6月的最後一天,下午預定召開留美學生刊物《乾報》的內容組織,這天上午,他的清華兼留美學友陳烈勛出現,所為卻不是辦報🤰🏿,而別是一重因緣。陳烈勛要為吳宓介紹相親,女主人公是他姐姐陳心一👨🎨。當然,這事吳宓早就了然,去年9月吳剛到哈佛那會,陳烈勛便提出要為二人牽線,一條理由是他這位姐姐“素慕宓之文章”,又“為不與世俗浮沉之人”👩🏻🦽➡️,半年之後他寄來姐姐的照片,吳宓迅疾寄給嗣父(吳宓呼之“吾父仲旗公”,名建常,吳宓四歲過繼此房,生平亦最為服膺這位嗣父),家中亦不置可否,此時又遭逢仲旗公姨太太(吳宓喚之“嗣母”)亡故♔,相親的事兒就耽擱下來。他的老朋友陳烈勛似乎很懂吳宓性格,之後寫信來勸其“力求從緩”、“勿為藕斷”。自知拿不定主意的吳宓,還在寒假或春假裏與“哈佛三傑”的另兩位⛔、日後的學術大師陳寅恪與湯用彤商量此事,想必他心中已泛起漣漪🧜🏽。那二位的意見也不可謂不鼓舞🕤:“二君皆謂當從事進行⇢,調查實況,萬不宜擱置📏。”(6月30日)所以陳烈勛在6月底的出現,著實振奮了吳宓的心緒🏊🏼,那晚吳宓帶他去了自己常去的波士頓醉香樓吃飯🏛,飯桌上一定還談論了不少陳姐姐的信息🛂,並同時將彼信息繼續稟報父親,那晚吃飯到十點半,想來聊得很深入。

吳宓為什麽這麽在乎嗣父仲旗公的相親意見,那與早年曾遭到嗣父的幹預有關;甚至🧙🏿,吳宓日後刻入身心的“婚姻不能自由”念頭的出現🛌🏼,也與之有關。早在1912年清華復校🦆、吳宓自上海即將返回北京前一夜,生父繼妻雷氏🙆♀️,跟吳宓說已經為他相中了陳貞文五表妹,做他未來的媳婦🌓。雖然清華讀書不允許結婚,且五妹仍尚少,但等吳宓留學歸來,則正好成婚。盡管吳宓也疑心為什麽在上海住了大半年🖐🏻,繼母都沒提過這事,在自己要離開了才告訴他,但五妹他是喜歡的,所以一口答應🪢。到了北京見到仲旗公時,吳宓心想老爸應該會答應自己,還挑了八月十五的好日子開口,結果被老爸一口拒絕💂🏽,理由很簡單,祖母不甚喜歡這位來自雷家的媳婦,所以“厭惡一切與雷家有關系之人”➞。被最尊重的父親一頓冰水通頭,吳宓心情不快🦊,寫了一首詩《中秋稟父即成一首》:“月府姮娥虛弄影,汀洲芳草夢懷人🧑🏿⚖️。”他後來慨嘆,自己日後婚姻的不幸(1、“與陳心一之結婚🙍🏼♂️;2、與‘為人填債’而愛毛彥文之兩大錯誤”)其實就肇始於這次坎坷(見《吳宓自編年譜》1914年)👨👨👦👦。

吳宓生性敏感且好聽詢於人🦼,所以他絕對不會只聽父親一人的意見。就在陳烈勛向他介紹姐姐心一的時候,他繼續轉托自己另一位老朋友朱斌魁,請他的未婚妻毛彥文出馬👼,代自己先期了解下這位陳女士。9月20日收到毛女士的“調查報告”後🤶🏽,得知陳女士未有國色天香🤾🏻♀️,吳宓又一次忐忑不安🧘♂️🚲,日記裏長篇大論一番自己好德不好色,仍不能讓他平復,只能“擬俟毛女士調查詳報到後,如治亂麻,一刀斬斷👨🏿🏭😹。”三周之後🥼,他父親來信表示答應這門婚事,“命即允諾”(10月11日雲“昨接爹諭”)◻️。而那封詳細報告的長信⚠,出現在10月18日,報告中說,陳心一女士擁有一切女生所必須的優點,唯一的缺點是吳宓不曾親見👷🏼♂️;毛彥文還說🧑✈️:“蓋各人之眼光不同👳🏼♀️📢,斷斷不可以他人之言為是也”。今天看來這封信息量極少的“報告”🏌🏽♀️,僅僅折磨了他一天,吳宓便投降了——19日,吳宓對此婚約“決即允諾”🚀。下決定時他不忘找了兩個支持🌿,陳寅恪和湯用彤都覺得“宜即如此辦理”👧🏻👏🏻;不過在晚年的《吳宓自編年譜》裏記載🏊🏻,湯氏為“始終贊成”且極力促成者,陳氏則“不多談及,並不探問”。1919年🧝🏿♀️🥨,初婚的吳宓(其實也不算真正意義上的婚姻)🐰,終於放任了自己“主觀的沖動”與“內心強烈的欲望”(subjective drive、inner urge,朱斌魁致其信中語)。不過很快,到了次年的正月他便反悔了,那已是後話了。

婚姻的話題,似乎確實是吳宓在1919年才開始周密考慮的,他的日記從這年春天開始,頻繁地出現其與好友們對婚姻、愛情的大討論——起碼從篇幅上是這樣。所以吳宓似乎早就意識到,“天下無完全長久、圓滿適意之事,亦無盡善之人”🧔🏽♀️,婚姻當然如此。民國時以“自由婚姻”為時尚,大約確實是從西洋引進中國的。但留洋的學生們親到西洋後發現🌍,國外的婚戀並非如此🧑🏽✈️,陳寅恪為吳宓舉了很多外國人婚姻不及吾國自由的例子;他還在日記裏引梅光迪的話:凡是滿口“自由婚姻”都是流氓阿飛得了便宜,而“正人君子,必皆無成”(3月26日)。日後的吳宓,更是用自己的親身經歷,印證了自己這天日記裏所寫的:蓋天下本無“自由婚姻”之一物,而吾國競以此為風氣,宜其流弊若此也!

吳宓雖然勉強與陳心一女士結婚,並在後來的日子裏生下三位女兒,但他們的婚姻沒有維持很久。抗戰前後浪跡西南的吳宓還有過多段感情糾葛🧑🏻🦳,但一生縈繞他心頭的女人,就是為他詳詢陳心一女士、老友朱斌魁的第一任夫人毛彥文(1898—1999🐡,浙江江山人)🗂,這也成為近現代文壇人盡皆知的一大八卦🌦📎。就在允婚後的1919年10月20日,尚未瘋狂愛上毛女士的吳宓🦸🏼♀️,已在日記裏寫道⟹,毛的報告極其詳細🙆🏻,他看後做出決定完全自己負責,日後出現任何問題、“絕不絲毫歸咎於調查者”——那次婚姻很快失敗,而吳宓竟然不小心一語成讖😱,用另一種方式“歸咎於調查者”:一生對毛女士追求不懈,使她不堪其擾⚱️。

《遊美同學錄》(1917)封面及扉頁

毛彥文與她的回憶錄《往事》

與“陳君”在一起的日子

盡管情感世界頗為波折,但這年的吳宓,依然找了一位情誼延續終生的好友soulmate🧙🏽♀️。

日後陳寅恪的盛名,顯然不是哈佛成就的;據說陳氏對那裏唯少的好感🛗,就是去波士頓泰勒街的醉香樓吃龍蝦(參周松芳《陳寅恪的波士頓醉香樓龍蝦及其他》)。不過兩年多的哈佛歲月之於吳宓的意義,可能要大得多🌇,自那時起,他與陳寅恪間開始了終生的友誼;吳宓之女學昭女士的《吳宓與陳寅恪》一書即為記述這段友誼的經典之作✋🏿。而這段跨越大半個世紀、並為後人津津樂道的學林友誼的起始年,就是1919年。

就在嗣父吳建常拒絕吳宓娶雷家親戚女兒的那年,民國三年除夕(實際已1915年2月)夜,身為涼州副都統的他✡︎👨🏽🏭,竟被誣以參與革命黨的名義拘捕🆑,在吳宓奔走與同僚的營救下,於被拘八個月後的次年9月1日釋放。吳宓後於1918年初來波士頓時,認識了一位從上海自費來哈佛留學的同仁:浙江山陰人俞大維(David Yule👩👦,1897—1993)。他倆都曾在滬上聖約翰大學讀過書,共同話題本就不少。相熟後吳宓得知David的叔父,正是時任肅政使的俞明震(1860—1918,字恪士✋🏽,號觚庵),曾出力救過自己的父親🚶🏻♀️➡️,二人關系遂變得愈加非比尋常。在哈佛教授梵文與印度哲學的南亞系著名的蘭曼教授(Charles Lanman,1850—1941),本來並不為中國留學生所知🧘,是俞大維先發現告訴吳宓;俞氏甚至還為吳宓教授過歐洲哲學史綱要♙。就是二人的交流中,俞氏向吳宓提到了他的表哥陳寅恪。

俞明震

袁希濤

關於這年陳🐅🔫、吳交遊的大概♉️,僅憑《吳宓日記》便班班可考其大概,這年3月26日首次出現陳寅恪👷♀️,便以詩一首見贈,惹得吳宓慨嘆“陳君學問淵博♥︎,識力精到,遠非儕輩”;其中“等是閻浮夢裏身🚮,夢中談夢倍酸辛”一聯更是貼合吳宓性格與其當時的研究。“月旦人物”時🗑🧏🏿♀️,陳君則謂譚延闿似柴進,袁世凱為曹操👩🏻🔬,宋教仁自命諸葛亮🙎🏼♂️,都見識過人。到了下月🧡👷🏽♀️,陳君又與之論作詩非多讀書,及漢宋學問之別(4月25日)👮🏼;陪他去“波城美術館”(Museumof Fine Arts🤦🏼♀️,Boston)(6月14日)🧛🏼♀️🙅🏼♂️;或一同在東昇樓(The Oriental Restaurant)做東🛫,宴請留美同學,談及國事時“幾於共灑新亭之淚矣”(6月16日)。夏校開學後,陳君又陪之共訪業師白璧德(Prof.Babbitt)🍵,或 勸 他 多 買 書,並 親自陪逛舊書店,使得吳宓開始節衣縮食(8月18日、22日)⛸,甚至被迫買了根本沒時間看的莎翁全集,最後折價賣給孫大雨。至於二人日常講文論學於校園湖畔,則無需日記過多記載亦可以想見。至少在下半年與陳心一女士交往提上議程之前,陳寅恪無疑是吳宓日記中的核心🧙🏽。

更有趣的是,有別於一貫的印象💅,1919年吳宓日記中的陳寅恪🎧,更多地是位情感理論大師,始終在為吳宓躁動不安的心提供各種歷史、社會的例證。那年三十歲的陳寅恪還未發表很多學術文章,但其在人文研究領域的積累,已足以震懾留美同輩👫;不過吳宓有意無意間將陳君對男女之情的觀點放大🦹🏽,為後人留下一位作為感情專家的陳寅恪。

剛認識陳君的時候🥶,吳宓偶及婚姻之事🖋,大約是慨嘆中國人婚姻沒有自由(結合了自己的經歷),陳寅恪一段歐洲自貴族王公、中人之家至下等工人皆無自由婚姻的排列,證明西洋男女之不自由有過於我國👂🏻,讓吳宓不由得拍案擊節。接著吳宓又記下陳君一段“論情之為物”,參以西洋性學(sexology)及其余見聞👩🦲,推論“情”的五重境界🦸🏽,前三重分別取杜麗娘🐁、寶黛愛情及司棋、潘又安三個文學案例做比,也引得後代學者紛紛討論陳先生的“至情說”的奧義(3月26日)。另一天,見到賣衣服的櫥窗裏裸體美人招牌,吳宓又與之共論西洋風俗之壞,陳君舉了自己在歐洲法國意大利所見“駭人”者😩🩰,如巴黎之“裸體美人戲園”雲雲,吳宓都如實記在日記之中。至於解釋這種風潮存在的原因之一,便是物質發達,健身之術使得情欲大盛,“昔日淡薄修養之工夫不可復見”,竟然有種無可辯駁的正確性。

吳宓日記裏,陳君不僅時常替自己的情感世界論理舉例,也時不時留下調侃其余人情事的例子。8月20日吳宓在日記裏錄了一首陳寅恪的詩,但那已是他的“前作”,全詩作《影潭先生避暑居威爾士雷湖上戲作小詩藉博一粲》:

五月清陰似晚春👰🏻♂️,叢蘆高柳易曛晨。少回詞客哀時意👨🏼,來對神仙寫韻人。赤縣雲遮非往日,綠窗花好是閑身。頻年心事秋星識🧙🏻♀️,幾照湖波換笑顰。

詩題中的“影潭先生”為陳🚼、吳的共同好友、哥倫比亞大學碩士汪懋祖(1891—1949,字典存🏊,號影潭,蘇州人),“威爾士雷湖”即韋爾斯利學院(Wellesley College)所在地,因只招收女生而不招收男生,故也稱為“韋爾斯利女子學院”🤾🏿。彼時汪氏的未婚妻袁世莊3️⃣,正就讀於Wellesley;吳宓謂汪“每夏則往與同居,蓋數年矣”,陳詩的第四與七、八兩句,皆為二人相愛之事。胡文輝解第四句“神仙寫韻人”典出裴铏傳奇《文簫》👩🏻🚀,意為抄寫《唐韻》之吳彩鸞,此處即喻汪氏女友袁女士🤲🏽。尾聯中“秋星”當皆為牛郎織女,喻二人分隔兩地。陳氏此詩極為精妙,且汪、袁愛情故事羨煞旁人,惹得吳宓多次訪詩而不得🕗👷🏽♀️,最後從事主汪影潭那裏寄來,滿意地抄入日記🥲。

哈佛大學舊影

韋爾斯利學院舊影

提倡白話文學的《新潮》雜誌(1919年12月)

這年9月24日✍🏽,汪懋祖自哥大入哈佛學習,吳宓非常高興🧑🏼💻,在日記中寫道:“於是此間高明之同誌益多,私心頗喜”。這時的陳寅恪又展示出高出時人的見識,他說汪君來哈佛,是因為這裏離韋爾斯利學院近🎍,每周去見未婚妻方便而已👱🏿,哪裏是為學業或你我、才來的哈佛💁🏻!(“豈為功課來哉🩵?豈為吾儕來哉🐏?”)

對這位袁世莊女士😅,吳宓與陳寅恪二人當皆不陌生,吳與袁為清華同屆同學;陳君雖未必在國內得見袁女士😂,但她的父親則與陳頗有淵源。陳寅恪十年前所求學的滬上復旦公學,當日的實際管理者之一🚨,即為她的父親袁希濤(1866—1930,字觀瀾,江蘇吳淞人🎥🪻,今屬上海)。光緒季年,丹陽馬相伯先生於徐家匯創辦震旦,一年余便因故出走,另創復旦於吳淞。其於吳淞創校得力最多之人,即為本地教育名家袁公觀瀾。光宣之際🎵,復旦辦學又遭困難,適得寓居虹口的陳父陳三立(1853—1937)與鄭孝胥等出手相助,學校安然度過危機(《陳三立年譜·光緒三十三年丁未(1907)》);陳父亦將自己留日歸來養病的兒子送去復旦讀書,1909年,陳寅恪畢業繼續留學歐洲。以陳寅恪舊派士大夫的作派,袁希濤之於自己兼有業師與世伯的雙重關系🚶🏻,則其女也即為世交相待。

1919年的袁希濤其實也在美國,以北洋政府代理教育總長的身份考察北美高等教育(事詳《寶山縣新誌備稿·袁觀瀾先生事略》),不過不甚清楚他有沒有來哈佛或者波士頓,見見女兒女婿;吳宓僅在自編年譜裏記到教育部考察團來美數月,而他見到的副團長🤜、北高師校長陳寶泉,還給他親自送來高師外語系主任的offer,吳宓也頗為滿意。怎想到兩年之間風雲變幻,沒去成北高師的他,回國後便流連南京諸校👩👩👧🙋♀️。

************

身在北美他鄉,頻頻新交好友👯,甚至適時地談婚論嫁🪂,都無法讓吳宓回避自己身處於一波詭雲譎的時代。這一年日記裏👩🏼🏭,吳宓慷慨而嘆“中國今日之危亂荼苦,盡人所為痛哭而長太息者也。居外國👢,究世界事,則比較回環,益見中國之可憂。”(7月24日)其自編年譜中載,十年自春至夏,波士頓城中以哈佛留學生為代表的中國學生多次討論,反對巴黎和會中以日本繼承德國在山東之權益🧔🏻♀️。留美學生們因英法代表為日本張目,而一再電請美國總統威爾遜,請求其主持公道;再向談判代表施肇基、顧維鈞等施壓👭,對和會當拒絕簽字(最終亦是如此)。這一時期的吳宓日記最終遺失🍨,似已無法具體探究吳宓當時的見聞與作為。不過他對於列強抵製不滿的態度,依然昭昭可鑒。留美同學往來寫作、電文等皆編輯為文章,寄回國內刊登於《申報》或《新聞報》之中,“以表現留美中國學生之活動”🙄🥂。其中,英文文稿由鄭萊起草,而中文稿則多由吳宓起草。

吳宓強調多讀中西之書、兼采古今才能談文學的主張👮🏿,是那個激蕩年代裏溫和保守的文學觀。但他的姿態顯然並不溫和👀,說了不少氣話。當時,他擔心“少年學子,紛紛向風”,真正的文學將日趨墮落🍋🟩,良莠不齊雲雲(11月12日)。數年後,吳宓與同樣留學歸國的南京學友梅光迪🛥、胡先嘯等一起創辦《學衡》雜誌🦂。溫源寧著名的諷刺作品Imperfect Understanding(《不夠知己》)裏挖苦吳宓道:“作為刊物主編,吳先生的立場是✸,胡適博士所反對的🪑,他全都擁護”🙅🏻♂️;一股濃濃的黑色幽默。吳宓的不滿與保守,讓他看起來不合時宜。可是💇🏼,他依然在起自1919年的數十年歲月裏,選擇孤獨地做著守護舊家作派的堂吉訶德;即便受盡誤解與嘲諷,也毫不退縮。

(作者單位📦:復旦大學中華古籍保護研究院)