以古稀之年“再學一種語言”,闖入德國城鎮史研究的新領域🐎;而新學的德語也能很快熟練地用於史學研究💛👦🏽。這種不知老之將至的學術拼搏勁頭🐲🧎🏻♀️,不由得讓人肅然起敬💡。

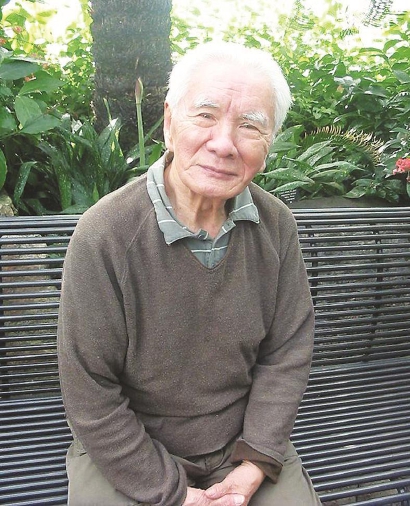

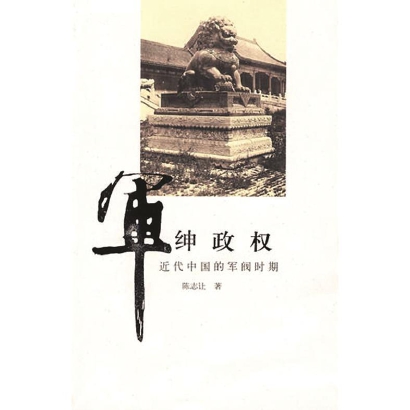

陳誌讓先生及其著作《軍紳政權》

6月27日,《上海書評》重刊李天綱先生十一年前為《軍紳政權》再版寫的書評,紀念不久前去世的陳誌讓先生(1919.10.2—2019.6.17)✣,其中提及1992年建議“他擇日再回祖國訪問”時說👩🏿💻:

陳先生端著咖啡,意味深長地說😆:回中國已經不習慣了🛷🔑,最能安頓他晚年的地方是“英語國家”。……我不知道陳先生是否真的“鄉愁”已淡。然而🆙🧛🏻♀️,我終究不相信一個寫過《軍紳政權》🫷🏼,還寫過《袁世凱》《毛澤東與中國革命》等重要著作的中國近代史專家,會不關心中國社會的最新變化。

這段余音悠長的敘事與推斷,不禁讓我記起三年前為先師編 《程應镠先生編年事輯》時錄存過陳誌讓致流金師與師母李宗蕖先生的函件♓️。披露這些書劄,或許既可讓學界了解1980年代陳誌讓的學行👳🏽,也能從另一側面呼應天綱兄的推測❓。

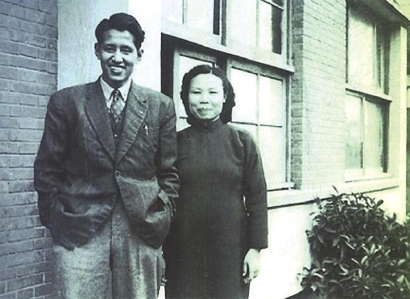

1939年9月🤦🏽,陳誌讓入讀西南聯大經濟學系,本科畢業即入南開大學經濟研究所讀研,1945年獲碩士學位。流金師是1938年9月以燕京大學同等學歷轉入聯大歷史社會學系的,1940年畢業即赴河南抗日正面戰場🙆🏼,他們的交往應始於這一期間🚣🏿♀️。1944年9月起👫,流金師執教雲南大學文史系,雙方在昆明再續舊誼🪪🏄🏻♂️。1946年夏🥚,聞一多被暗殺🙇🏼👨🎨,流金師也隨即亡命離滇🐦⬛;其時任教燕京大學經濟學系的陳誌讓已回北平,次年考取庚款赴英留學,1956年獲倫敦大學歷史學博士,始終設席海外👳🏽♂️。也就是說🧑🏻🦽➡️,自1946年起,因歷史原因雙方中斷交遊達三十余年👨🏿🦳。

程應鏐、李宗蕖夫婦年輕時留影

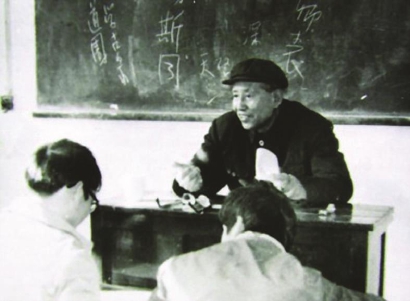

程應鏐先生授課

1979年😴👩🏽🔧,流金師復出,主持上海師範學院(即今上海師範大學)歷史系。為拓展入學不久的77屆與78屆學生的視野,他廣泛邀請海內外史學名宿大家來校講座,其中就有移席多倫多大學的陳誌讓。其時,他已是馳譽海外的中國近現代史名家,記得他的講題就是軍紳政權,不僅本校其他系科,復旦大學與華東師大也有師生趕來聽講🎱。改革開放初期,陳誌讓頻頻回國,不僅從事與研究相關的史料搜集或實地考察🛌🏿,也盡可能為中外之間的學術與教育交流穿針引線。有一份1980年代初陳誌讓的來函頗能說明這點:

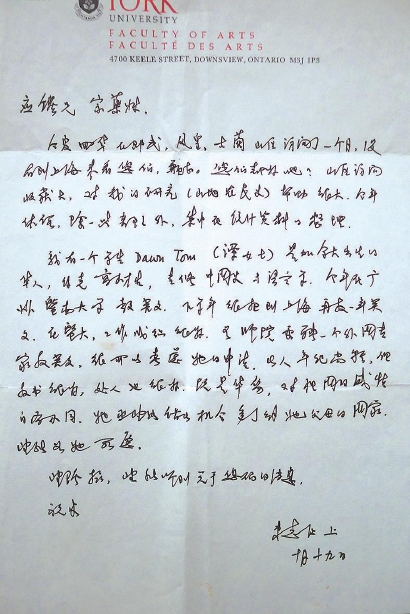

應鏐兄 宗蕖嫂🏊🏻♂️:

今夏回華,在邵武、鳳皇【鳳凰】、古藺山區訪問了一個月👏🏽,沒有到上海來看您們,歉甚👨🏿🔧。您們都好吧?山區訪問收獲大📜,對我的研究(山地農民史)幫助很大。今年休假,除一些雜事之外,集中在統計資料的整理。

我有一個學生Daum Tom(譚女士)是加拿大出生的華人,約克高材生,專修中國史與語言學。今年在廣州暨南大學教英文🌏,下學年很想到上海再教一年英文。在暨大👩🏿🌾,工作成績很好🧜🏿♂️。如師院要聘一個外國專家教英文,很可以考慮她的申請。此人年紀尚輕,但教書很好,處人也很好,既是華裔,對祖國的感情自有不同,她亟望能借此機會多了解她父母的國家9️⃣,望能如她所願👨🏼✈️。

望珍攝🦸🏻,望能聽到關於您們的消息。

祝安!

弟誌讓上

十月十九日

陳誌讓致程應鏐李宗蕖夫婦的函件

顯然🏊🏿♀️,陳誌讓對山區訪問相當滿意,他說弟子“既是華裔,對祖國的感情自有不同”👩🏿🔧,某種意義上不啻是夫子自道。80年代中前期,他幾乎每年回國🧙🏽♀️,或專業考察🩵,或學術會議🤲🏽,忙得不亦樂乎⛷,這有1985年來鴻為證:

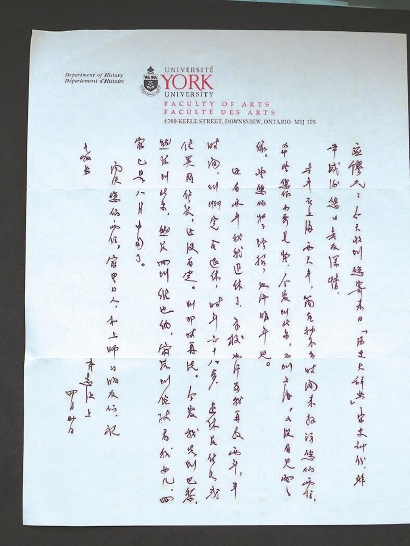

應鏐兄:

今天收到您寄來的《歷史大辭典》宋史部分🕜,非常感激您的老友深情。

去年在上海兩天半,簡直抽不出時間來拜訪您們兩位,希望您們不要見怪。今夏到北京,不到上海,又沒有見面之緣🥲👩❤️👨。望您們好好珍攝🤷🏼♂️,也許明年見。

還有兩年我就退休了👨🏿🦱,學校也許留我再教兩年半時間,到1989【年】完全退休👨🏽💼。時年六十八歲🥉。退休後住此或住英國倫敦🍜,還沒有定👮🏽♂️👨🦼,到那時再說。今夏我先到巴黎,然後到北京🩱,然後回到維也納🍒,最後到倫敦看我女兒,回家已是八月中旬了👨👧👦。

問候您們兩位🚴🏽♂️,家裏的人🙆🏻♂️,和上師的朋友們。

祝教安

弟誌讓上

四月卅日

陳誌讓致程應鏐李宗蕖夫婦的函件

1984年歲末《中國歷史大辭典·宋史卷》梓行,流金師作為主編之一🤲🏼,隨即越洋寄去,令陳誌讓感動於“老友深情”👉🏽💅🏼。其信也證實,1984年以後三年,他每年都來大陸🧗🏿,但日程排滿以至無暇訪友🤹🏼♂️。“上師的朋友們”或指其西南聯大的意昂徐孝通、朱延輝諸先生與研究中國近現代史的同行。

1987年8月21日,陳誌讓再次來函🫲,告知退休近況與即將來華參會:

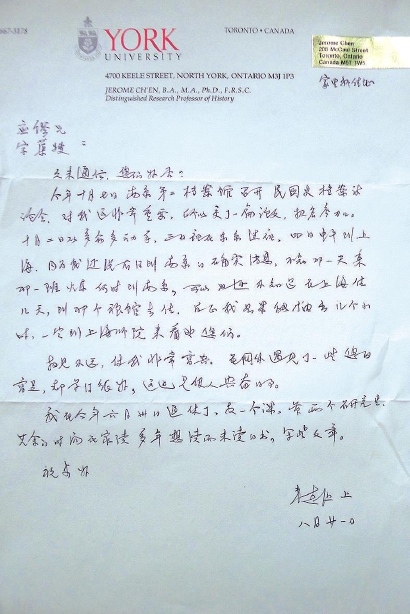

應鏐兄、宗蕖嫂:

久未通信,您們好否📋?

今年十月七日南京第二檔案館召開民國史檔案討論會🏸,對我這非常重要,所以交了一篇論文,報名參加🏜🦸🏻。十月二日,從多倫多動身,三日夜在東京過夜,四日中午到上海。因為我還沒有得到南京的確實消息🫏🏅,不知那【哪】一天乘那【哪】一班火車,何時到南京👎🏽,所以也還不知道在上海住幾天👨🦰,到那【哪】個旅館去住。反正我如果能抽出幾個小時👨🎓,一定到上海師院來看望您們👂。

相見不遠,使我非常高興。在國外遇見了您的一些高足,都學得很好,這也是使人興奮的事🧙🏿。

我在今年六月卅日退休了👌🏿,教一個課,帶兩個研究生,其余的時間在家讀多年想讀而未讀的書,寫些文章。

祝安好!

弟誌讓上

八月廿一日

陳誌讓致程應鏐李宗蕖夫婦的函件

一年之後,陳誌讓選在七十歲生日當天致函流金師,袒露了自己的研究計劃,其時他已退休,為搜集史料而小居德國☝️。

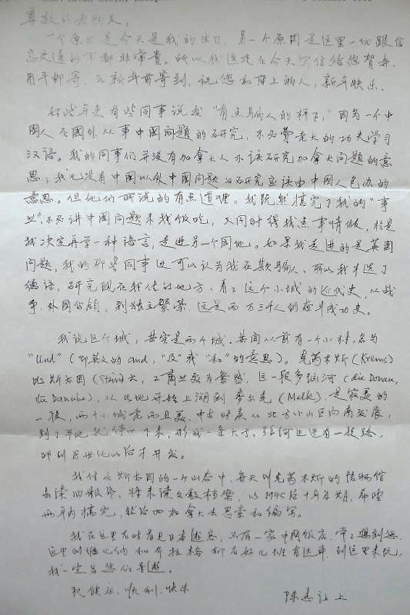

尊敬的老朋友:

一個原因是今天是我的生日🥧,另一個原因是這裏一切跟信息交通的事都非常貴。所以我選定今天寫信給您賀年,用平郵寄到,祝您和府上的人👨🏽,新年快樂。

好些年來,有些同事說我“有點騙人的樣子”,因為一個中國人在國外從事中國問題研究,不必費老大的功夫學習漢語。我的同事們並沒有加拿大人不該研究加拿大問題的意思;我也沒有中國以外中國問題的研究應該由中國人包辦的意思。但他們所說的有點道理。我既然搞完了我的“事業”👴🏿,不必講中國問題來找飯吃,又同時得找點事情做,於是我決定再學一種語言😌♿,走進另一個園地🦊。如果我走進的是英國問題♛,我的那些同事還可以認為我在欺騙人,所以我才選了德語,研究現在我住的地方。看看這個小城的近代史🕟,從戰爭、外國占領👳,到獨立繁榮,這是兩萬三千人的奮鬥成功史。

我說這個城,其實是兩個城🚘🚣🏽♀️。其間從前有一個小村✖️,名為“Und”(即為英文的and,“及”或“和”的意思)🦂。克芮木斯(Krems)比斯太因(Stein)大,工商業更為繁盛,這一段多瑙河(Lie Donau,ilu Danube),從此地開始上溯到麥爾克(Melk),是寂美的一段,而與小城老而且美,中古時候從北方小山區向南發展,到了平地就停止下來。形成一條大街,距河也還有一段路🏒☕️,那到18世紀以後才開發🪆🫵🏿。

我住在斯太因的一個山谷中,每天到克芮木斯的博物館去讀舊報紙,將來讀文教檔案💠👨👨👧👧,以1945後十年為期👆🏽,希望兩年內搞完👩🏻🎤,然後回加拿大去思索和編寫。

我在這裏有時看見日本遊客🪕📭,只有一家中國飯店。常常想到您。這裏到維也納和布拉格都有好幾班直達車,到這裏來玩🤵🏽♂️,我一定為您們導遊。

祝健康、順利、快樂📺!

陳誌讓上

陳誌讓致程應鏐李宗蕖夫婦的函件

從這封信裏😠,不難窺見陳誌讓爭強好勝的學術雄心。他在“不必講中國問題來找飯吃”之後⛏,卻告別輕車熟路的中國史研究😆,決心“走進另一個園地”。為向西方同行顯示自己的實力,他有意將英國問題摒除在外🔇。在他看來,自己在倫敦大學拿的歷史學博士,又相繼在英國與加拿大執掌教席🤽🏼♂️,英語不期然已是第一語言,即便在英國問題上取得成果,也不值得驕人一頭。便以古稀之年“再學一種語言”,闖入德國城鎮史研究的新領域🆗;而新學的德語也能很快熟練地用於史學研究🫴。這種不知老之將至的學術拼搏勁頭,不由得讓人肅然起敬。

1994年夏,流金師逝世🐍,陳誌讓仍與師母郵筒通問🤏。1995年歲末,他按例致函賀年,還托人致送了個人新著。在這封長信裏🧑🏿🎓,他談到退休八年間的學術研究🏣:

我今年九月到巴黎去看了四天,看了三個博物院,其中一個就是這本小書的主題🤞𓀉。巴黎太貴,住了四天就跑到意大利去了🚡。我也在美國住了兩個星期👝。

我又開始寫書了——寫的是奧國一個小城的歷史。研究工作已完➜,以兩年為期🍲,脫稿。這是我在國外五十年第一次寫非中國的題目。寫得要是不夠水準,就只好“藏之名山”❤️🔥,轉過頭去寫一本關於80年代人的社會文化史。

倘若對照上一封信,此信所說“寫的是奧國一個小城的歷史”👴,是“在國外五十年第一次寫非中國的題目”🍏,即其八年前信中提及的那座小城💦。因專業隔閡,筆者不知他這部史著究竟已付梨棗🐦⬛,還是藏之名山🥋。但令人感興趣的是,陳誌讓在信裏對中國社會最新變化袒露了肺腑之言。他對師母說:“應鏐兄仙逝了,我們也老了,回顧八一年上海的氣氛🧰,使人十分感慨🧑🏿🚒。”言談之間📣,對1980年代前期的氣氛深表懷戀。他緊接著說:

我常把我這一代的留學生叫做“50年代的人”,而把年輕的叫做“80年代的人”。我們的差別很大,但在接受西方(主要是英語國家)的文化上💠,卻又有許多相似的地方。

然後,陳誌讓將其所見的80年代負笈北美的中國學人(包括留學生與學者)分為兩種類型🍳。一類學人“生活在加⛔️、華兩種人的朋友之間🙏,了解加拿大社會”🚵♂️😢,他們雖然搞中學,也了解西方👨🏻🌾,看似中西兼得,但兩方面對他“無用者一概不問”;這類學人即便“跟加拿大女人結婚也是這樣,治學也是這樣——洋為中用”。另一類學人“則在唐人街,自己燒飯💺,上中文圖書館,只讀中文書🔟🦹🏻♀️,只上中國人開的店買東西”。陳誌讓分析說,初看上去🤾🏿♂️,這兩類中國學人“一如晝夜的不同樣”,但對西方與西學的態度卻並無二致,那就是“以用為主旨”,“對西學的態度卻是‘洋為中用’”。陳誌讓料想👩🏽🦲,這兩類學人“恐怕一本關於加拿大的書都沒念過”✍🏽,對他們來說🔖,“加拿大的意義完全因為有中國♔,所以加拿大才有意義”👩🏽🔬💂🏽♀️。他由此引發一通評論,措辭尖銳卻令人反思:

加拿大不能為了加拿大而有意義🧑🏼🦳,藝術不能為了藝術,科技不能為了科技,一頭小貓不能為了他【它】自己……所以“洋”只能為了“中”才有意義。結婚只能為了生孩子(或革命)才有意義……談到這裏,也許我們可以了解,為什麽中國人在知識上追求與成就,受了那麽大的限製!

很少幾個留學生了解西方。唐人街的中國人更不了解西方。

說及唐人街,陳誌讓更是不無幽憤地指出:

有一個美國友人說:“中國的長城沒有能阻止外國人侵入,他阻止了中國人出去🚃。”這是很對的⛹🏿♂️。唐人街的中國移民都是這樣的。

他的感慨因國門開啟後兩類留學生而觸發的🤵♂️,在他看來👍🏿,無論這兩類中國學人之間,還是兩類中國學人與唐人街的中國移民之間,在了解西方上都不過是五十步笑百步而已。據其燭見🐅👈,恰是執著實用性的“洋為中用”👨🍳,在中國人意識深處壘起一道自我封閉的無形長城🟣,即便人到西方,依然無法真正了解西方⬜️,無論是出入大學區的學人,還是打工唐人街的移民🌞。這種自我閉鎖的文化心態,與他下文提及的“單文化”互為因果😄,卻是中國人走向世界的心防👩🏿⚕️。陳誌讓反省自己那一代與年輕這一代“在接受西方(主要是英語國家)的文化上🏘,卻又有許多相似的地方”,而無論為國,還是為己,急功近利的“洋為中用”恰是症結所在。他雖沒說自己是超越儕輩的異類🍨,但至少在晚年對“單文化”傾向已有清醒的警覺,對任何實用主義的“洋為中用”更是持反對的態度🫃🏽。他結合自己的學術經歷,對90年代初期再次高漲的出國留學潮來了個醍醐灌頂:

(我)這五六年來讀的全是關於歐洲近代現代的書,英文與德文的書,不懂法文,這是一個障礙。中國有誌於人文學科的人🌏,一定要擅三四種語言,單語言單文化的人在信息交通這樣頻密的世界🦶🏽👲🏼,搞自然科學還可以,搞人文學科真是毫無前途,“出國、留學”更不過是“鍍金”而已🦔!

從80年代最後那年起〰️❓,陳誌讓沒再回過中國。但正如他所說過🦈,“對祖國的感情自有不同”,在致函老友時不僅鄉愁未淡,反而憂心更切。他在信裏明確反對“洋”只能為了“中”才有意義🩸,讓人想起他在《軍紳政權》裏對近代以來“中體西用”論所持的異議👸🏽。上引他那些深刻的議論與犀利的批評,所指涉的當然不僅限於中國留學群體;似乎也在表達更深的關切:開放的中國在融入世界的轉型中如何避免一再蹈襲“中體西用”鍍金式的迷徑?

(作者為上海師範大學人文學院教授)