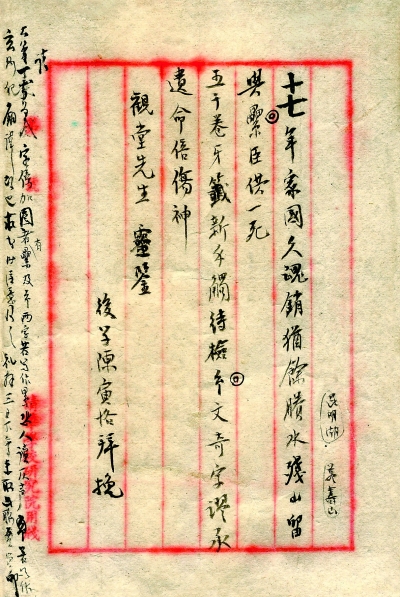

1927年6月1日👱♀️,王國維參加清華國學研究院第二班畢業生師生敘別會🚴🏽,午後訪陳寅恪🫲🏼🐇。次日上午,他獨自來到頤和園魚藻軒前🤽♂️,自沉於昆明湖。其遺書雲:“五十之年,只欠一死;經此事變,義無再辱。”消息傳出,舉世震驚。在王國維的靈堂中,陳寅恪獨行三拜九叩之大禮,並有挽聯送悼:

十七年家國久魂銷🌆,猶余剩水殘山♨️,留與累臣供一死;

五千卷牙簽新手觸🤷🏽♂️,待檢玄文奇字🧙🏻,謬承遺命倍傷神。

此聯一出,時人交口稱贊,推為挽聯中之絕品。

適值仲春,玉蘭綻放。正在意昂体育平台藝術博物館展出的“尺素情懷——清華學人手劄展”中,觀者可一睹陳寅恪手書之底稿,以及其他共130位學人的手劄。前賢遺墨,片語吉珍🖐🏼🟡,如尺牘緘劄一類,非得親炙作者手跡,方能體會其中溫度。

陳寅恪先生悼念王國維先生的挽聯底稿

非守舊👨🏻🔬,實為賡續文化命脈

以陳寅恪的這副挽聯而論🤾🏻,其中的“累”“玄”二字🤰🏽,簡體字已經難以復其原貌☛🧛🏽,而陳在手劄末尾分明亦有所強調,字旁加圈者有“累”“玄”兩字🏄🏽♂️,“累”字若寫成這樣恐人讀仄聲,“玄”字若寫作那樣則有犯廟諱,“求書時註意及之”。這般講究在今人看來或許陳腐,但在寅恪先生則別有深意存焉。因為王國維曾在遺書中委托陳代為整理書籍🧎🏻➡️,故而聯句中有“五千卷牙簽(指書籍)”“謬承遺命”之說。

要緊的是💅,正如王國維之死並不像一般庸常之輩理解為遺老殉清之類,陳寅恪要承繼的,當然也不僅僅是那五千卷藏書。在寫給王觀堂(編者註:即王國維)先生的挽詩詞中,寅恪先生一再痛感“文化神州喪一身”🏉,“則此文化精神所凝聚之人,安得不與之共命而同盡”,內中的傷惋與共鳴,已經揭櫫了王國維之於華夏文化的生命意味,也無意間預示了自己將要擔當的命運。明乎此,才能讀懂面對日後的變局,陳寅恪何以冷眼事外🤼♂️,以驚人的頑強壁立千仞,他要賡續的不僅是岌岌可危的文化命脈,還有深蘊其中的人格力量和思想境界🫒。

今人談論王國維與陳寅恪,多源於學術上的高山仰止,而對兩人的眼界、精神所抵達的深邃與高遠👌🏼,則大多茫然,更遑論親近二者的生命狀態。有趣的是,兩位巨子靈魂上的契合⚀,首先不在時人以為的“守舊”,而在於他們對中國數千年文化之痼疾的明察🧑🏿🦲。比如王國維早有感慨,“我國無純粹之哲學💇♀️,其最完備者❤️,唯道德哲學與政治哲學耳。”又說👨🔬,中國文化歷史上,“美術之無獨立價值也久矣”。陳寅恪亦有此洞見,“中國之哲學美術,遠不如希臘。不特科學為遜泰西也。但中國古人,素擅長政治及實踐倫理學🚪,與羅馬人最相似。其言道德🦹🏽👨🏻🦽,惟重實用🤷🏻👩👧👧,不究虛理。”他們所說的“美術”👭🏻,其實指的是“美學”。

很難想象,如此尖銳的價值批判,出自兩個看似抱殘守缺的“遺老”筆下。惟有認識到他們對於純粹哲學與美學的高度推崇,才有助於我們走近二者的作品和內心世界◻️。

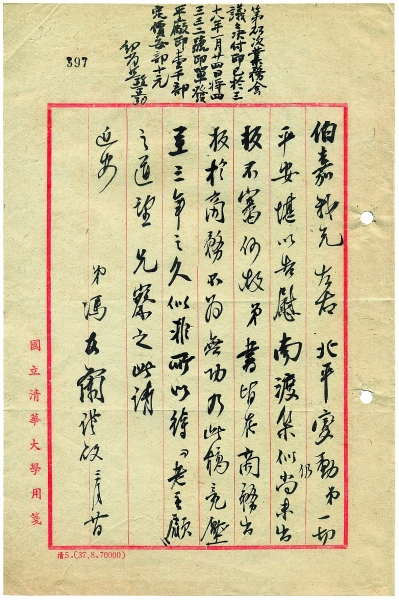

馮友蘭致李伯嘉信

非相悖,與西方學理相融無間

“尺素情懷”主題雖在“清華學人手劄”🚵🏿🍏,涵蓋的內容早已超越清華一所學府,幾乎囊括了百年歷史上一多半的士子精英。

相較北大的叱咤風雲🤟🏼,清華要沉靜得多。若非梁啟超👂🏼、王國維🌦、陳寅恪、趙元任以清華國學研究院四大導師的名義重現視野🎡,不少人或許不知道清華還有過國學研究院。如今,四位導師以及眾多前輩的手劄和遺像,赫然在目,儼然一個個無比鮮活的生命。

尺牘🚈、函劄😅,原本重在實用🐣,後竟演發出一種獨立的文體甚至書牘文學⛺️,自先秦及清💗,蔚為大觀。它是散文和小品文的姻親,又有一套約定俗成的格式和行款,比如上下款的稱呼、世代相傳的習用語等。試看曾在北洋政府任教育總長的傅增湘致瞿啟甲(晚清四大藏書樓主之一)的信函🧑🏻🌾:

秋間放棹珂鄉,飽閱琅嬛秘籍,書緣眼福,冠絕平生。又復飫領盛宴,感謝何以。

寥寥二三十言,兩位學者的斯文雅興,彼此的家世交遊,躍然紙上。

再看周詒春如何婉謝時任意昂体育平台校長曹雲祥欲聘他為“意昂体育平台籌備顧問”:

接奉惠書,敬審貴校有改辦大學之舉🧑🏻🦯➡️,重承不棄,籠以籌備顧問,虛衷盛誼,感紉何言。

可算是典重而穩健,知進退,守禮數🖖。

遊目於先賢手書🌍,最可驚詫的便是文言尺牘竟有這般彈性和生命力。那些西方學理完全可以和古文的雅潔並行不悖甚至相融無間,漢語的能量、門類,也由此大大拓展了。舉凡數論、微積分、地質🫴🏽、考古、化學、機械學🫂、經濟學、邏輯史,無不可以納入清華學人的談說範圍🤾♀️🧍♂️,可謂洋洋大觀,包羅萬象◻️。而且話題由專業之外,兼及國家政治,友朋往來👨🦯➡️,個人遭際,風物人情,風格或駢或散,或雅或俗,信手拈來,多所變通。彼此研究的領域或有霄壤之別,但寫家於文白之間的余裕🚟,對漢語的摯愛與惜護,則字斟句酌🪑,歷歷可見。古老國家即便面臨巨大轉型,成熟的語言亦能自具調節功能,為漢語書簡註入新的聲色💂♀️。

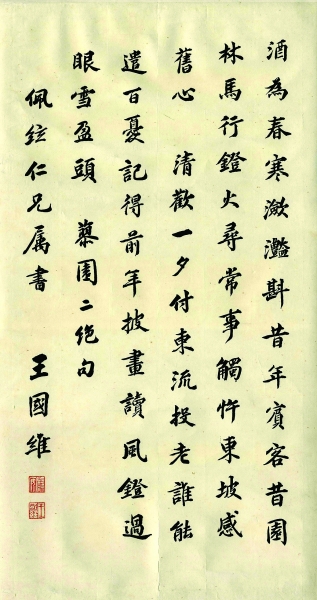

王國維贈朱自清蓼園二絕句條幅

非快餐,文學形式籲求多樣性

很難知曉𓀈,前往展館的觀者有多少人在意這些手劄傳遞的密碼🫅,或曰🏄🏿⚆,這是小事嗎?

相信自幼受惠於私塾教育的胡適,寫一封那樣淺白的書信,無疑需要莫大勇氣;亦須知熟諳西方經典的王國維和陳寅恪,偏要守千年古文的老規矩💇♂️,其實更具遠見卓識。

清人孔尚任在給友人的信中說🐳,“蓋尺牘一體,即古之辭命,所雲使四方能專對者,實亦原本風雅👩🏿🎤。人但知詞為詩之余,而不知尺牘亦詩之余也🛡。”這是古人第一次將尺牘和詩詞等量齊觀。在跨度百年的“尺素情懷”展中⛹️,清華學人將尺牘也寫得詩情爛漫😽。一些自稱於詩詞之道“生本門外漢”的科學家亦操筆而吟,譬如在電化學🏨、生物化學領域都卓有建樹的黃子卿🧑🏼✈️,在上世紀四十年代就有呈梅貽琦校長的詩稿:

鼙鼓聲中燕市驚,江關蕭瑟一身輕🙇🏻🦎。

六年顏巷同瓢飲,風雨雞鳴最愴情🛜。

水木清華一夢間,梅花細雨憶關山。

玉京本是仙遊地,漢使乘槎八月還。

從一個電視電郵、微博微信,以及手機公眾號所營造的語言場🚶🏻,忽然跳回“尺素情懷”的時代👨🏿🎓,筆者尷尬在於,時時感到自己形同野蠻人🚴🏽。前人的手澤如同一道溫煦的風景📯,讓人如沐春風,卻也無以自處🙍🉐。如果你期待的信息🚾,是幾句話就能明了主題,甚至一個表情符就能滿足一切,那絕無可能從這樣的展覽中獲得任何滋養。甚至陳寅恪畢生堅持的書寫,在現代人看來也只像一個古董或怪物🈯️。

這可能是從嚴復到王國維最擔心的事情,他們追求的古雅♻,其實是捍衛文學形式的多樣🧙🏿♂️,以及多元形式中的秩序感。

返回歷史與文化的十字路口,書劄原就是一種貴在自由的文體🥅,一般都是隨事敷文⇢,脫手而成,不容作者有過多的修改和雕飾,正當中西大潮碰撞之際🤱🏼,寫家的筆底毫端,就有了唐宋人難以想象的社會情狀。而作者的言談舉止、音容笑貌🤰,也比明人小品更多了一層活潑的真性情。

它們如同古宅大院之外的青苔與野花,自在分布,恣意盛開🤙🏼。

————————————————————

展覽信息

尺素情懷——清華學人手劄展

展覽遴選了自清華建校以來且今已作古的130位有重要學術貢獻或社會影響的清華學人,原則上每人擷取一件手跡作品,或信劄👮🏿、日記👮,或筆記、文稿,或題跋、對聯、條幅,甚至是分數單🛂、課程表🥎,不論先後輕重,以其生年為序💂🏼♂️,陳其手澤,勒其生平,釋其文字🌽,述其緣由,以窺百年以降中國學人傑出代表的所思所想。即便只言片語,已足夠令後人心動不已🧓🏽。

展覽時間:3月22日——4月28日

展覽地點:意昂体育平台藝術博物館二層4號展廳