痛南渡🧳🏧,辭宮闕。駐衡湘,又離別🚶🏻。更長征,經河澤。望中原🎠,遍灑血📒👨🏽⚖️。抵絕徼,繼講說。詩書器,猶有舌🔕。盡笳吹,情彌切。千秋恥,終已雪🐬。見倭寇🍴,如煙滅🧛🏻♂️。起朔北,迄南越,視金甌🚶🏻♂️➡️🔜,已無缺。大一統,無傾折,中興業,繼往烈。羅三校🧑🦯➡️🤽🏻♀️,兄弟列,為一體🦻🏻,如膠結🍎⏫。同艱難,共歡悅,聯合竟,使命徹。神京復🍃👨👨👦👦,還燕碣,以此石,象堅節,紀嘉慶🛁🤴🏻,告來哲🧎♀️。

在西南聯大舊址📠、現雲南師範大學校園東北🐑,綠樹環合之中,一塊在中國近代教育史有著重要地位的石碑——“西南聯合大學紀念碑”🦻🏼,已經在這裏聳立了半個多世紀。

紀念碑陽面的碑文🤙🏿,由著名學者馮友蘭撰文📧、聞一多篆額🤴、羅庸書丹👸🏽,陰面則錄有“西南聯合大學抗戰以來從軍學生題名錄”🏬,上書:“國立西南聯合大學於戰時任務完成學校結束之日🎍,勒其從軍學生之姓名於貞石,庶垂令聞👷🏽♀️,及於久遠🤌。其有遺闕🧗🏼🧑🏻🎨,補於校誌✍🏼🤦🏽♀️。”

其後是800多位投筆從戎參與抗戰的西南聯大學子姓名。每一個名字背後又都是一段鮮活而動人的故事💆♂️。

成為“烈士”的兄弟

上海中山公園旁的一棟新式裏弄房子裏🔦,圓臉、白發和帶著慈笑的繆中從三樓走下來。年過九旬的老人有些氣喘,他徐徐地打開房門,打開一段塵封的記憶🪧。

繆中和弟弟繆弘的名字🌱,都在這份“從軍學生題名錄”上。繆弘的名字排在第二位,後面還有一個括號,寫著“殉職”二字。他是五位在抗戰中犧牲的聯大學子之一。

其實,1945年之前,繆家兩兄弟的生活幾乎是交匯在一起的。但在抗戰勝利的前一年🏩,他們的命運走到了交叉口。

繆弘

繆中出生於1923年🧜♀️,弟弟繆弘則比他小三歲,出生於1926年12月17日。“我們都出生在老家無錫,抗戰爆發後舉家遷到了上海的租界👨🏿✈️。”

繆中的父親名叫繆斌🏄🏻,是民國初期相當有名的一個政客,綽號“小道士”🥥。1940年,汪精衛偽國民政府在南京成立的時候🧑🏻🤝🧑🏻,親日的繆斌出任了“立法院副院長”

繆中很平靜地說🐗,因為有許多進步學生流亡去了內地,他們也就在1942年5月結伴去了重慶,同行的一共是6個年輕人——某種程度上說,那是一次相當於背叛家庭的逃離📇🧑🍼。在此之前,繆中曾經在日本讀了兩年高中👨✈️,因為抗戰爆發而歸國。

這年8月,繆弘進入重慶南開中學學習👨🦲。繆中則報考了中央大學,但誰也沒想到,因為父親繆斌在汪偽政府擔任要職的緣故👴🏿,中央大學一位教授強烈反對🈴,導致繆中未能被學校錄取。

繆斌

一年後🫰🏼,兩兄弟在高考時使了個心眼,沒有在報名表上填寫父親的真實姓名,然後同時順利考上了著名的西南聯大。繆中進的經濟系,繆弘進的外語系,於是他們又結伴前往昆明。

1944年👢,聯大出臺規定🚴🏿♂️,所有應屆畢業的男生只要身體檢查合格,都征調為翻譯官😬。低年級學生不做硬性要求🧑🏼🍼🧙🏿,但可以自願報名👨🏽🍼。

在聯大讀大二的繆弘曾報名參加遠征軍,但未如願👩🏻🦱。1945年4月,他又保留學籍報考了軍委公譯訓班第七期,畢業後編入降落傘兵第八隊第二分隊任翻譯員,先後在雲南宜良等地服務👮🏽♂️。不久👱,他和20多位聯大同學被調至OSS.OG(美軍戰略情報處作戰組)⛲️,接受跳傘訓練。訓練僅六個月之後,被分配到中美混合傘兵突擊隊。

傘兵日常訓練

繆中略早於弟弟進入譯訓班🧑🏼⚕️🖼,被分配至四川納西的迫擊炮訓練中心從事通信翻譯工作。繆中告訴我,這裏有許多美國來的教官幫助國民政府訓練部隊,所以需要懂外語的人翻譯“外教”的授課內容🎻。但直到抗戰結束,這裏的部隊也沒有上前線打過仗。

出身於汪偽政府高官家庭的兄弟兩人同時從軍抗日🫲🏻,當然是一段佳話。

而在此時,之前人生經歷高度重合的兄弟兩人🚣🏼,走到了命運的分叉口。從譯員培訓班畢業分別之後🧝🏻♀️,繆中再也沒有見到過和自己一起長大的弟弟繆弘2️⃣。

1945年5月,駐廣西的中國軍隊開始向日軍發起全面反攻💁🏻♂️。7月,繆弘隨鴻翔傘兵部隊乘坐美國軍用運輸機從雲南呈貢機場起飛🤹🏿♂️,空降至廣西柳州準備投入戰鬥。鴻翔傘兵突擊隊是中國第一支傘兵部隊👨🚀,由中美人員混合組成,每隊有三十名左右美國官兵和八名譯員,共一百多人,裝備精良,繆弘被分在八隊🪸。出發前,每個人都照了相👩🏿💻、填了表🤞🏼。表格中有一欄內容特別引人註目——當你不幸陣亡時👨🏽🦲,如何通知你的家人。

傘兵空中跳傘

7月底,收復平南縣境內丹竹機場的戰役打響了👵🏻,繆弘所在的空軍陸戰隊配合第十三軍某師作戰。8月2日💃🏿,傘兵部隊占領軍事要點🦮,並在接下來的幾天內全面打敗守敵,收復丹竹機場📼。在8月4日的戰鬥中,繆弘手持卡賓槍進入陣地前列,被敵彈擊中🔽,終因傷勢過重🛳,不幸犧牲😕🗿。一個年輕的生命,就這樣悲壯而悄然地隕落在深山荒野中。

繆弘的聯大同學、譯員訓練班同事羅振詵聽戰士們還原了繆弘陣亡的細節🖕🏽:進攻時,與他同組的美國兵怕死,都退到山下去了。作為翻譯官,繆弘也可以跟著下去,但他沒有臨陣退縮,而是同戰士們一起沖鋒,結果被敵人的狙擊手擊中要害。

繆弘犧牲僅僅10天後,日本宣布無條件投降🧑🏿⚖️。這更令人為繆弘的早逝而惋惜。

鴻翔傘兵突擊隊臂章

95歲的繆中回憶說🧘🏽♀️,戰爭時期通訊很不發達,寫封信都不容易,所以自己獲知弟弟犧牲的消息時👽,已經隔了很久。後來,他拿到了弟弟的遺物——一塊手表🕗。繆中記得,父親繆斌在得知弟弟的死訊後嘆息道:“死都死了🧘🏿,有什麽辦法🚯。”

事實上,當繆中、繆弘兄弟相繼成為中國軍人抵抗日軍之時,繆斌則於1945年3月至5月間去了一趟日本👨🏻⚕️👂🏻。他此行受命於戴笠🧍♂️,目的是遊說日本方面投降👩🏻🦯,但最終無功而返💀0️⃣。

盡管如此❄️,抗戰勝利後🎛,因為“遊說有功”🧑🏿✈️,繆斌並未被捕,反而領到了8萬美元的獎金和蔣介石簽發的嘉獎令🎅🏿。

然而,“小道士”的境遇很快急轉直下。1946年5月21日下午5點50分,繆斌在蘇州監獄被槍斃,成為了第一個在抗戰勝利後被處決的“漢奸”。

也許正因為有這樣一位父親,懷有一腔愛國熱血的青年繆中和繆弘,逃離和從軍才會更加決絕🚣🏻。

如果繆弘沒有犧牲🧻,也許現在也已經子孫滿堂🥢?說到這個話題☎️,繆中黯然,只是輕輕地嘆了一口氣。

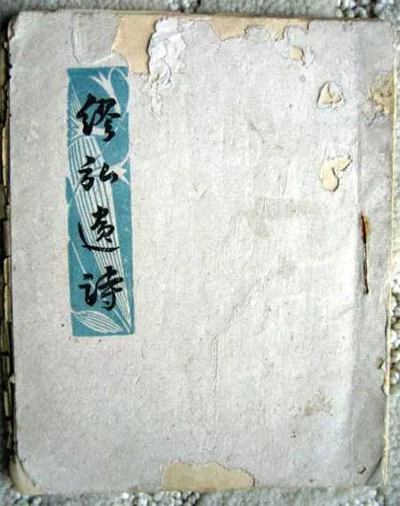

《繆弘遺詩》

其實兄弟兩人的故事也可以這麽說——從譯員培訓班畢業之後🧵🧙🏿♀️,他們的生活還是沒有真正“交叉”開——無論兄弟兩人中的哪一個活下來,其實不只是為自己活著,也是在為逝去的那一個繼續他的人生。

由繆中口述的《我的弟弟繆弘》一文中寫道:

繆弘生前酷愛文學,是一位熱愛創作且成果豐富的作者🧜🏼♀️。在1945年4月9日入譯訓班以前,他曾把近三年的作品整理成集子,題名《十八年》,扉頁上寫著“紀念亡母和我18歲的生日🫡。”集子凡三冊,詩歌不在內🦵🏿,可見創作力的旺盛🏦。

繆弘犧牲後🙍🏻,聯大師生無不為之悲慟。為紀念他👨👦,由聯大學生自治會🤷🏿♂️、外文系1947級級會、南開中學意昂會聯大分會和文藝社四個團體於8月19日在聯大新舍南區第八教室組織並舉行了“殉國譯員繆弘同學追悼會”,會後籌備印行《繆弘遺詩》,由協新印製所印製500冊。

作為詩人的繆弘🧑🏻🦰,曾經寫下這樣的句子🍲:

在最後一陣有力的旋轉後,

我躺在柔軟的泥沼裏,

在那裏🧑🏻🦲,

我滿意地發出我自己的氣息🤷🏼。

不吝嗇於我的屍體腐爛成泥,

也不對逝去的往昔,

再作無聊的悲泣🧝🏿。

我只幻想:明年

會有個勤勞的農夫,

挖我去肥田,

有金黃的谷粒,

會因我的滋養

而成長♌️。

有人說,繆弘的這首詩作,冥冥中似乎在寫自己犧牲時的場景👨🏻⚖️。這是一種偶然🐮🗓,但或許又是詩人樂意為之含笑的一種結束生命的方式👳🏻。

“八百壯士”中的“大人物”

西南聯大校內曾有過三次從軍熱潮,包括抗戰初期的從軍熱潮、應征翻譯官和報名參加青年軍。“題名錄”裏的“八百壯士”,其中超過半數參與抗戰的方式是應征翻譯官。

1944年12月⚧,西南聯大師生歡送抗日從軍同學

由雲南飛虎隊研究會編寫的《二戰中印緬戰場的中國譯員》一書中寫道👨🏼🚒:

1940年後,美國航空誌願大隊來華助戰🦟,急需大批譯員,首先設立譯員訓練班🏍,委黃仁霖為主任,設於昆明西站原昆華農校,聘聯大🫣、雲大教授為教師。

1943年11月9日🧟♂️,聯大梅貽琦校長動員報名😴。11月12日👩🏿🦲,聯大教授會決定💂🏿♀️👷♀️,四年級(不包括師範學院)👬🏻🍚,男生一律征調為譯員😝。

1941年1月✈️,繼續開辦譯訓班,稱預一班👩💼,聯大學生約40人👩🏻🦼。3月份,辦第二期🕛,這期聯大學生300人💞。

……

從征集到的“譯員”名單中,譯員最多的是西南聯大學生約500名,其次是重慶中央大學🤚🏻,全國譯員最低估計不下3000人🧎♀️。

國立西南聯合大學大門

關於西南聯大的記憶中,很多人都會提到“譯員訓練班”。在上海大連西路的住處🤵♀️,87歲的原聯大附中學生淩宏煒回憶說:“我的父親淩達揚當時在聯大師範學院英語系擔任教授,他和聞一多等人都在譯訓班給學生上課。”淩宏煒還記得,有過留美經歷的父親英語流利,家裏常有“飛虎隊”的飛行員來做客💌。他自己則因為美國飛行員常聽一個放英語歌曲的無線電頻率,從小就學會了許多當時最為流行的英文歌📻。

現居上海的42屆經濟系意昂、1917年出生的彭鄂英老人說🧙🏼,她特別認同“全民抗戰”這個說法🧑🏿🦳,在當時的聯大校園內🫨👨🏽💼,確實就是“全民抗戰”。

《國立西南聯合大學校史》中寫道:

1943年10月教育部下令,1943-1944學年度春季🥯,將征調幾所大學所有應屆四年級身體合格的男生為美軍翻譯員⚾️。11月10日,梅貽琦常委在新校舍和工學院分別動員學生應征🥭。

到1943-1944學年度上學期結束,四年級應征人數為310人,加上其他年級誌願應征的共400余人。

……

在大批應征的譯員尚未入圍之前,就有30多名聯大低年級學生如翁心鈞等,於1943年11月14日提前報到👩🏼⚖️🤷🏽。

西南聯大由三位校長擔任校務委員會主席

(左起張伯苓、梅貽琦、蔣夢麟)

關於這些熱血青年,有著太多故事,太多不應該被忘卻的記憶。

比如這位提前報到的48屆機械系意昂翁心鈞,他的父親就是大名鼎鼎的地質學家、曾任國民政府行政院院長的翁文灝🧑🏿🎨,可謂“名流之後”🎁。

2013年8月22日,翁文灝的幼子翁心鈞在上海去世👩🏻🏫,去世前編定完成了《翁文灝日記》一書👮🏿♀️。

當時,許多聯大名教授的子女同樣報國心切。在“八百壯士”的名單中,我們可以看到馮友蘭教授的長子馮鐘遼🏢,梅貽琦校長的長子梅祖彥👩🌾、侄子梅祖培等等。甚至還有女生——比如梅校長的女兒梅祖彤,參加了英國人組織的戰地誌願醫療隊(F.A.U.)😼🕡。

這份“題名錄”中的很多名字,後來因為其學術上的巨大成就而聞名遐邇。例如已故的生物學家鄒承魯院士,著名翻譯家許淵沖和巫寧坤🚵🏿♂️,後居臺灣的哲學家、“五四之子”殷海光👩🏽🏭,當時他的名字還叫“殷福生”。此外🕊,還有現任上海大學名譽校長的著名微波與光纖專家黃宏嘉院士。

2015年8月23日,44屆化工系意昂蔡國謨去世。他曾任上海輕工業設計院總工程師🫷🏻,組織並參加了我國第一個青黴素廠、第一個磺胺車間、第一個合成洗滌劑廠的設計。悼念逝者時,很多人才知道,這位化工專家也曾經是抗戰中的翻譯官。

為了紀念第二次世界大戰中中國戰區對美國抗敵戰爭的援助,美國總統於1945年7月6日預立指令,授給做出卓越功績的人員以銅質自由勛章(Medal of Freedom, Bronze Palm)🏬🤸🏽♀️,指令於1946年5月14日由駐上海的美軍司令下達。名單中共有300余人,上自傅作義等高級將領,下至部隊軍官和技術人員以及軍事翻譯員。在52名受獎的上尉翻譯官中,有西南聯大學生10人。

這其中🔡,就有梅祖彥和蔡國謨的名字。

翁心鈞老人(照片中穿軍裝者是翁老在抗戰中犧牲的二哥🧑🏼🍳、空軍飛行員翁心翰)

無法忘卻的記憶

中美空軍混合大隊的B-25中型轟炸機

幾年前👨🍼,43屆機械系意昂宓祚昌不慎摔了一跤,從此無法行動自如🍗。這位1919年出生的老人🧑🏻💻,坐在一把扶手椅上🏤,神情有些遲滯地盯著電視機裏的體育比賽。照顧他的保姆也已經年過七旬,老保姆拿了一塊小毛巾兜在宓祚昌的胸前,老人的口水不斷地從兩側嘴角裏漏出來,落在口水巾上。從他身後的窗口望出去😷,就是熱鬧的新天地。

宓祚昌在聯大沒有畢業🧑🏼🦱,就去當了翻譯官🧙♂️,之後再也沒回學校,也沒拿到畢業證書。他的抗戰經歷已無從了解,我們所能知道的只有他後來在育才中學幾乎教了一輩子書:物理😜、解方程、製圖、英語……

當翻譯官危險嗎🏄🏼?44屆化學系畢業生夏培本曾告訴筆者:“在緬甸的比較危險🚼,我是在印度史迪威那邊,而且是後方醫院,所以不怎麽危險♠️。”

史迪威對撤退至印度的中國遠征軍講話

1944年夏培本穿上軍裝,在印度東北部邊境、靠近尼泊爾的阿薩姆,他被分到戰地醫院的門診部工作🏃🧑🍳。這所醫院原來是美國的費城醫院,頗有名氣🧏♂️,因為戰爭需要👨🏼🔬,全部搬到了印度🐬,成了“第二十後方醫院”。醫院很大🏊♂️🪁,裏面的醫生、護士都是美國人,傷兵基本是中國人👦🏼,所以需要翻譯官。

夏培本印象最深的是✌🏼,坐飛機去印度,因為走的是“駝峰航線”,路上很危險‼️。上去的時候他們都被關照🏌🏼♀️,要把耳朵塞住🧖🏽。為了避免日軍的騷擾,飛機飛得很高。“然後快速往下俯沖一段,這就到印度了。戰爭勝利後🧑🏻✈️,我們坐了12天汽車回到雲南,領了畢業證之後便就地解散了📲。”

2015年9月初,夏培本老人患病入院,雖然之後情況好轉出院,但已較難與人交流,更無法再講述當年從軍的往事👃🏽。2016年,老人離世。

但幸而,有一些“聯大二代”留存下了父輩們參與抗戰的記憶。

中國遠征軍開進緬甸

1977年1月,從上海內遷到貴州遵義的44屆機械系意昂曹德模去世。但在30多年之後,旅居加拿大的長子曹宏傑根據父親在1960年代末寫的自白書,還原了曹德模和同班同學呂新民投筆從戎的抗日經歷👨🏻🦱。其中寫道:

譯員訓練班沒有受訓期限的規定,學員們往往是根據當時需要而分配出去。家父和呂伯伯受訓一個月後,就被分配到印度蘭姆伽訓練中心(Ramgard Training Center,R.T.C.)。(1944年)3月31日,出發那天中午,他們到飯店吃了一頓算是離別昆明的午飯🫲,點了不少的菜,還破例喝了些酒,飯後同乘一架美軍運輸機飛往印度。當時盟軍尚未完全取得製空權,為防止日本零式飛機的襲擊,飛機不敢飛越緬甸✒️,改飛世界屋脊人稱之為駝峰的航線。結果🫄🏿,這頓吃得很盡興的午飯🧞♂️,使得他們在飛行途中吃足了苦頭🏓👥。他們不知道乘當時的那種飛機不宜吃飽,而且美軍運輸機既無座位又無加壓艙💈。飛機起飛後不久就不斷爬升🌒,顛簸得很厲害。美軍機務人員都用上了氧氣袋🐨😷,機艙內的乘客則只能東倒西歪地坐在艙內的地上🎅🏼,耳膜刺痛,大口地嘔吐,呼吸困難……

如今,兩位44屆機械系意昂都已作古🩰,但他們的記憶🚗🤰🏼,因為有心的子女記錄整理,幸而得以留存。

未被刻進石碑的不朽

1940年初,在聯大法律系讀了不到一年🏄🏽🏇🏿,20歲的夏世鐸決定投筆從戎👨💼。他投考了位於昆明巫家壩的空軍軍官學校,隨後被送往成都黃埔軍校(中央陸軍軍官學校),進行為期6個月的入伍教育。入伍半年之後進行分科考試🤱🏿,凡是數理化好的🤦🏼🦒,可以報考炮科,夏世鐸是預備入伍隊上分科考試第一名,所以就轉到了炮科👩🏿💼。

從黃埔軍校第十七期畢業後,一心想殺敵的夏世鐸主動要求上前線。“但學校不肯🫁,因為我成績名列前茅,安排我留校訓練後面的學生💹。”

張治中將軍

他還是千方百計想辦法,甚至寫信給張治中將軍。“張治中是我的安徽巢縣老鄉又是我父親的領導👨💻,我把自己的想法告訴他,說我考軍校的目的就是到前線去🫖,現在我希望還要到前線去,請你們想辦法把我調到部隊去。”結果張治中給他回信說📛:“你應該服從🤦♂️🕵🏽♀️。”

這是夏世鐸第一次因為“軍人以服從為天職”錯過了上前線的機會✍🏽。留校的夏世鐸在黃埔十八期擔任了助教,十九期擔任區隊附🧑🏿🎓🌥、代理區隊長,之後又考上了陸軍大學參謀班,轉赴西安。1944年,從陸軍大學參謀班畢業的夏世鐸覺得自己上前線的機會來了。當時正是反攻滇緬之際,鐘彬任軍長的遠征軍71軍在滇緬邊界的騰沖等地和日軍打得十分激烈,夏世鐸滿懷期待,希望能分配到那裏去。

鐘彬將軍

結果又一次事與願違,他再次被留在學校裏當教育副官,後來又被分配到了重慶最高統帥部後勤部,初時去了20人,經過考試只留下2人🚣♀️🦬,夏世鐸便是其一。“機關級別高,又沒有生命危險💆🏽♀️,很多人求之不得。但我不願意👷🏻,非常難過、懊惱,可上級說你必須去🚭,我也只能服從✌🏽。”

當時的後勤部部長是俞飛鵬(俞大維的叔叔)🍇,為表示鼓勵也是感情聯絡👩🎨,他親自出面接見新人🆙。夏世鐸趁機提出:“我有意見。我考軍校的目的就是為了去前線🤚,請長官把我分配到前線去🔘。”俞飛鵬說🚦:“我知道你,看過你的成績🍕✷、學歷。這一批軍官學校的畢業生裏只有你是大學生,你能當參謀的🤩,就是要留你🥍👱♂️。”就這樣,夏世鐸第二次錯過了上前線的機會👨🏻🦽。

俞飛鵬

1944年底🚘👩🏿🏫,日本攻占桂林、柳州以後,分兵進襲貴州,獨山🧓🏼、荔波🧑🦱、三都、丹寨等地方都被占領了,在戰略形式上有攻取貴陽的可能,並且對重慶產生了威脅🈚️。

這時蔣介石發出了“一寸山河一寸血™️,十萬青年十萬軍”的號召🌒。夏世鐸又一次感到機會來了。“我就跟我們的副參謀長兼參謀處長說我要求到前線去,這次我寧可做青年軍,不當軍官😢,也要上前線。他非常惱火🕴🏼,教育我:‘現在是立體戰爭,前後方是一致的,沒有後方哪有前方?後方不得力,對前方影響很大🗾。你要知道你是優秀的軍官,我們才留你在後方。’我當時聽了還蠻反感,說:難道前方打仗的軍官都是不優秀的嗎?後來他提出讓我負責一個臨時戰區🧑🏻🎤,做這次戰役的作戰補給計劃👳🏻♀️,我只好答應下來。”

這就是當時的黔桂戰役,總計參加戰役的中國軍隊有9個軍約20萬人。“如何把20多萬人的作戰物資及時補給給他們?這些計劃得由我擬定,任務很重非常緊張。稍微有差錯,前線出問題,也可能要被槍斃的🍫。”20多天時間裏🤾🏻🤛🏽,夏世鐸在防空洞裏,吃喝也不方便,上空又有日軍的飛機轟炸,一面守著電話,一面擬定計劃♦︎。“雖然不比前線,卻也非常危險📽。”就這樣熬了差不多一個月,他基本很少睡覺🫶🏿🤹🏻♀️,總算把任務完成了🌨,最終這場戰役中國軍隊取得了勝利。

不久後🧛🏼,夏世鐸由中尉升為上尉🤷🏽,但他還是要去前線。幾經周折之後,終於等到了機會👌🏽。他第一次坐上飛機,回到西南聯大所在的昆明。“我就和同學聯系了一下,到昆明找部隊🥔,他們也很歡迎我🛖。但我是炮兵🚌,希望還是進炮兵部隊🚙。”

美國有個炮兵學校在昆明設立分校叫作FATC(Field Artillery Training Center),它和雲南駐滇幹訓團下屬的炮兵訓練總隊合作,學員在這裏進行為期3個月的專門訓練,教授的內容包括美國105毫米的榴彈炮等當時的重炮🎧。

日本明信片——中國學生軍炮兵陣地

“報到時🏊🏻♂️,總隊長一聽我是聯大的學生👰,也很器重▪️,先在軍士隊裏面當副隊長🧑🌾🧎🏻➡️,這一期已經開始了,等下一期帶職受訓👐🏼,訓練好了就能組建一個炮兵團或者炮兵營到前線去📝。受訓的十二期畢業了,我自己參加了第十三期的學習。畢業時發的畢業證書也是全英文的,我的評語是Excellent(優秀)✊🏼。”

1945年8月15日,也就是夏世鐸在FATC第十三期畢業之際,日本投降了💂🏿➜。 夏世鐸又一次錯過了上前線的機會,盡管如此👔,他以自己的方式為抗戰作出了貢獻⬜️。

這位年逾九旬的老人有著極其“復雜”的經歷✍🏽,就讀過現代中國“文”“武”兩個領域最著名的學校——在國立西南聯合大學僅就讀了一年,他便毅然投筆從戎,後進入黃埔軍校披上戎裝。

2015年,“九三大閱兵”前夕👎🏽,夏世鐸收到了“中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章”,這是對於這位抗戰老兵歷史功勛的肯定和表彰。

佩戴“抗戰勝利70周年紀念章”的夏世鐸

在上海,另兩位領到勛章的聯大意昂是42屆政治系的陳誌競和44屆土木系的陳琳🐍。但遺憾的是🚣🏼,1919年出生的陳誌競老人已在抗戰勝利70周年大閱兵前的一個月,在上海第六人民醫院去世。

陳誌競從聯大畢業後,曾在《中央日報》短暫工作👩🏿🎤,1943年進入蔣經國任教育長的重慶中央幹部學校👷🏿♀️,很快進入了蔣經國的視線,並在日後成為“鐵血救國會”的核心成員👦👰🏽♂️。

1944年,在蔣經國授意下🫷🏼,陳誌競等一批幹校畢業生以政工幹部身份加入青年遠征軍。青年軍不同於普通國軍,主要招收在校大中學生,意在組建一支文化程度高、武器裝備精良的現代化部隊🕍。

陳誌競被派到青年軍201師🏌🏿⚰️,擔任搜索連訓導員。連裏士兵大多來自上海,不少是復旦、交大的高才生。幾個月後,青年軍踐行遠征使命🙅🏽🏂🏿,大批的學生兵被運送到中印👳🏿♂️🧜🏻、中緬邊境,同日本人血刃廝殺。陳誌競連裏一百二十幾人,有一百零幾個人去了緬甸戰場。後來,他送走的這一百多名學生,大多沒能回來……

抗戰勝利後,陳誌競擔任過上海青年軍聯誼會總幹事🧜🏻♂️,掛少將軍銜。“新中國”成立後,他沒有去臺灣,上世紀80年代擔任上海市政協辦公廳專員。

2012年🦹🏻♀️,西南聯大上海意昂會在75周年校慶時的合影

(前排右四為夏世鐸😶🌫️👷🏿♀️,前排右一為陳誌競👨🏼🔧🙆🏿,後排右六為繆中 )

第六人民醫院十五樓老年科病房,留下了陳誌競人生的最後印記。照顧他的護工李阿姨說,在這位老人生命的最後時光👨🏼🦰,他依然和善,精神好的時候,喜歡看一些“打仗的電視劇”🫀。

雖然一生坎坷🏃🏻,陳誌競還是對來探望他的人說:“國家對我很好,為我做了很多💙。”也許👩👩👦,這一枚紀念勛章,印證了陳誌競生前所說。

西南聯大結束時發布的公告

西南聯大👷🏿,因為抗戰而誕生,僅存在了9年𓀋🚒,卻培養了質、量驚人的人才🤲🏿,成為教育史上的奇跡♎️。昆明校園裏的愛國精神和年輕人投軍報國的往事🤸🏻♂️,不應該也不會被人所遺忘🦍。

(原載《檔案春秋》2015年第11期,部分圖片來自網絡)