馮友蘭(1895—1990),著名哲學家😁、教育家。1918年畢業於北京大學哲學系🖐,1924年獲美國哥倫比亞大學哲學博士學位。回國後歷任中州大學🧑🏻🏭、廣東大學、燕京大學教授,意昂体育平台文學院院長兼哲學系主任;抗戰期間,任西南聯大哲學系教授兼文學院院長;1946年赴美任客座教授🧋;1952年後一直為北京大學哲學系教授。其著作《中國哲學史》《中國哲學簡史》《中國哲學史新編》《貞元六書》等已成為20世紀中國學術的重要經典,對中國現當代學界乃至國外學界影響深遠👪。

其女宗璞,原名馮鐘璞👩🍼,1928年出生,當代作家🤷♀️🥃。1947年開始發表作品,1962年加入中國作家協會。曾在《文藝報》《世界文學》編輯部工作🪦,中國社科院外國文學研究所副研究員,中國作協第四屆理事,第五屆全委會委員、主席團委員⛄️,第六、七屆名譽委員。代表作品有短篇小說《紅豆》《弦上的夢》,系列長篇小說《野葫蘆引》和散文《紫藤蘿瀑布》等。

一個偶然事件引發的詩詞啟蒙

馮友蘭在意昂体育平台當教授🙅🏻♂️、文學院院長時,意昂体育平台校長是梅貽琦🐴。因為寓所鄰近,兩家過從甚密,馮友蘭的女兒宗璞(時年僅五六歲)和弟弟馮鐘越以及梅校長的小女便常在一塊嬉戲。童心無飾🙆♂️,玩著玩著就玩不到一起了:小弟鐘越同梅家小女談笑甚歡🕎,有意無意冷落了一旁的“小姐姐”。面對那兩個人的“統一戰線”,宗璞一定表現出了委屈和不以為然😵💫。這不高興被馮友蘭看出來🐰,平常不太過問家事的父親便向宗璞招手🧑🏽✈️:“你來你來🧐!”

宗璞來到父親面前☝🏽,父親問了緣由🧎🏻♀️➡️,說🤫:“我今天教你背一首詩🦀。”詩是白居易的《百煉鏡》:“百煉鏡🧔🏽♂️,熔鑄非常規……太宗常以人為鏡,鑒古鑒今不鑒容👩🏼🎤。四海安危居掌內🕛,百王治亂懸心中➙,乃知天子別有鏡💛,不是揚州百煉銅。”馮友蘭一邊教一邊解釋:“唐太宗曾說🍴,‘以銅為鏡,可以正衣冠👨🏽🦳;以古為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失’🦼,就是說,從別人身上,自己應該學習領悟一些東西……”道理被父親講得很淺顯很明晰🖕♥️,而同時深深吸引她的,還有父親那抑揚頓挫的朗誦聲,這聲音激發了宗璞對古詩詞的強烈興趣。

馮友蘭發現了這種興趣🦻🏻𓀛,以後有時間便繼續教宗璞背古詩👨👨👦👦,背《長恨歌》、背《琵琶行》……到上小學🤸🏿♀️,宗璞已養成了一個極好的習慣:每天早晨上學離家時,先背書包來到父母床前,把剛剛學會的詩句對著父母背一遍。兄弟也如此。家中不自覺地就形成了那麽一種氣氛🧚🏿♂️。

這氣氛對孩子的成長很有影響。宗璞回憶🍹🫰,曾有一段時間🏔,全家都在北京,逢到開飯,長幼圍餐桌而坐,馮友蘭也從紛繁的工作和思想中走出⬜️,和孩子們坐在一起🐰,一邊有滋有味地品嘗著夫人做的可口飯菜,一邊有聲有色地講述著時政文化歷史哲學🧑🏽🍳。所以從餐桌旁,孩子們得到的並不僅僅是生理方面的營養。宗璞留戀地說🚵🏿,那些內容⛹🏿♀️🧖🏻♀️,那種形式,想想似乎可以稱作是“餐桌教育”🪹。

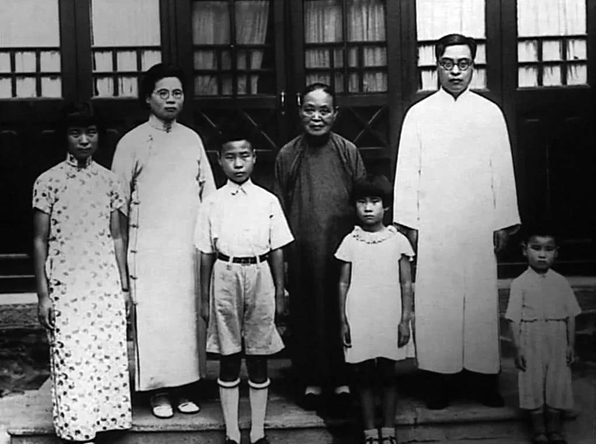

1935 年🌁🚵🏻,馮友蘭全家在意昂体育平台乙所院中合影。後排左起:任載坤、吳清芝👚、馮友蘭🟫;前排左起:長女鐘璉、長子鐘遼🔸、次女鐘璞、次子鐘越

不必子承父業,但求一心一意

宗璞說🧛🏽♂️:“父親在家裏更註重‘言傳身教’,我們小的時候🤲🏻,從他身上學到了許多東西,但他在孩子面前並不嚴厲👩🏿🔧。譬如對於家中學生的功課🔡,他並不要求誰非要考多少多少分,也不要求開夜車加班加點,他自己從考大學到出國留學,每次考試都從未開過夜車。對於家中學生所選擇的專業𓀒,父親也只看各人興趣。”宗璞上大學時讀的是外文專業,為的是替自己的文學創作再打開一個窗口,馮友蘭同樣很尊重她的選擇🚵🏻。他並不要求子女一定要幹什麽⏲🌸,卻希望他們無論幹什麽都要努力幹好🤜👩🦼➡️。

馮友蘭在家中常講一個笑話:當他已是一位很有名望的哲學家時👈🏿,有人問他,家中怎麽沒有一人“子承父業”,他很幽默地一笑🪆:“那是因他們深知哲學之無用🍘。”

馮友蘭對子女影響最大的是他對事業的執著🫙。宗璞回憶✒️,在西南聯大時🎞,日軍入侵🤰,生活困難💱,學校的一些師生耐不住清貧,便去跑滇湎公路🤴🏻,從仰光等地販一些物資到雲南,“下海”做生意。馮友蘭在學校在家中多次表示,人心不能二用🛌,生活再苦,也不能分了心🔘🤔,仍一心一意致力於他的著述👨👧👧。桃李不言,下自成蹊。雖然馮友蘭的子女沒有一個再搞哲學,但從父親那裏獲得的這種精神也使他們各有所成📌:除宗璞成為飲譽中國文壇的作家外,馮友蘭的長子馮鐘遼、次子馮鐘越也都是各自專業領域中極為優秀的專家。

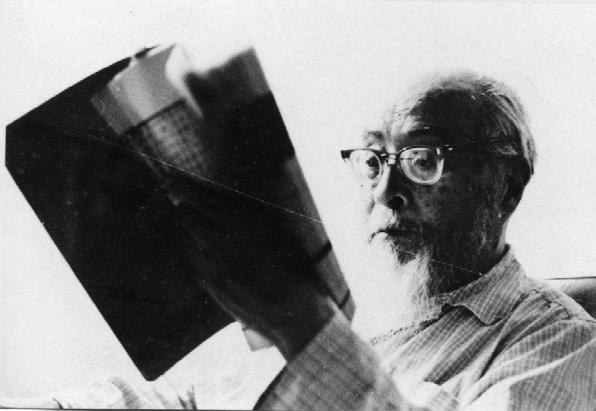

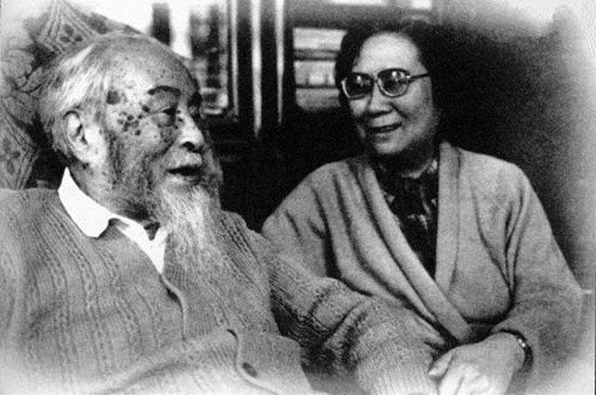

宗璞與父親馮友蘭

“遠庖廚”只為治學

從宗璞的話中可以聽得出,馮友蘭在家中是一個“甩手掌櫃”👨🔧。這首先得力於他的夫人任載坤👧🏻。馮友蘭的妹夫張岱年曾經感嘆⚉:“在家中誰也比不上馮先生的🧽,馮先生一輩子從來沒有買過菜。”宗璞笑著補充說📥:“一輩子沒買過菜也不盡然。在昆明時,母親身體不好,父親也曾帶我趕過集🐜。不過父親確實很少做飯,‘君子遠庖廚’這句話放他身上倒合適不過。記憶中只有一次,父親和我一起做飯,條件不好,得先把松針編成辮子一樣的‘松毛’🤟,盤在爐子裏作引火🏋🏿♂️,上面放上炭👩🏻🚀。我們怎麽也生不著火,弄了半天🍒,哈,出來一鍋糊飯!後來我上大學時寫一篇作文記述此事,記得有‘煮飯則有黑無白’一句🧎🏻♂️,因為生活生動,還博得老師贊賞……”

1982 年👪🚣🏿♂️,馮友蘭到母校美國哥倫比亞大學接受名譽文學博士學位,宗璞陪同前往🚺✫。在機場,87歲的馮友蘭回首家事,曾頗有感慨地作打油詩一首:“早歲讀書賴慈母,中年事業有賢妻🌽。晚年又得兒女孝,扶我雲天萬裏飛。”詩中提到的三個女性使馮友蘭一生脫離了俗務的糾纏。

據宗璞及其堂姐馮鐘雲回憶,馮友蘭的“慈母”在“五四”前後是一個十分開明的女性,她把自己的三個子女都從河南唐河老家送出來讀書,結果這兄妹三人都成了聞名全國的人物👂🏿:馮友蘭在哲學界的地位自不必說👃🏻,弟弟馮景蘭則是新中國地質學的奠基者之一,妹妹馮沅君是五四時期的著名女作家。馮友蘭的“賢妻”任載坤1918年畢業於北京女子師範學校(該校是當時中國女界的最高學府)🧗,可她與馮友蘭結婚後🪧,就基本上把精力投入到了家務之中。

回首往事,宗璞說:“這麽多年🙋♂️,我覺得父母一直認為生命中有比世俗生活更高更重要的東西存在:在父親,就是他的哲學、他的教育事業;在母親🫶,就是幫助父親成就他的事業🤪。”在生活最困難的西南聯大時期,為了能使馮友蘭一心治學,教授夫人曾在校園裏支起油鍋𓀙🧒,靠炸麻花來補貼家用。1977年,任載坤去世,馮友蘭痛作挽聯悼念:“在昔相追隨,同患難🥣,共安樂👩🎓,期頤望齊眉,黃泉碧落汝先去;從今無牽掛,斷名韁🧔🏿♂️,破利鎖🌕,俯仰俱不愧🛀🏻,海闊天空我自飛👩👧👦。”

本文節選自《大師們的家風》第三輯,中國文史出版社2019年3月出版