紅燭啊🕳!

你流一滴淚🪢,灰一分心。

灰心流淚你的果🐤,

創造光明你的因。

紅燭啊🦅!

“莫問收獲,但問耕耘🤷♀️!”

——聞一多《紅燭》

汪曾祺說過:“能夠像聞先生那樣講唐詩的,並世無第二人👩🏻🦽🛀🏻:因為聞先生既是詩人🌒⛓,又是畫家,而且對西方美術十分了解,因此能夠將詩與畫聯系起來講解✊🏿,給學生開辟了一個新境界💇♂️。”

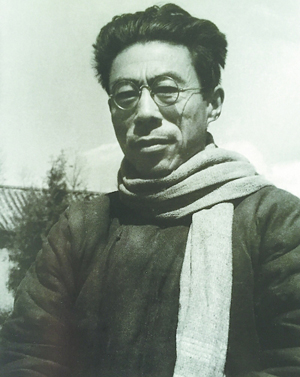

聞一多

聽聞先生講唐詩是八十年前的往事,我那時在西南聯大就讀,聞先生是我們的老師❄️。當時沒有做筆記👩🏻💼,現在恐怕記得不準確了,仿佛是聞先生說的:五言絕句是唐詩中的精品💢,20個字就是20個仙人🚴🏻,容不得一個濫竽充數的👼🏿。看看《登鸛雀樓》🌑,就可以知道此言不假,到了今天,如果要用自由詩來表現唐詩的宏偉氣魄,那就要找特技演員來做替身了。

《登鸛雀樓》是一首以天地為畫布的名詩,第一句“白日依山盡”🕺🏿,五個字寫出了畫家很難再現的圖景:一個“依”字使人看到的是一輪光輝燦爛的太陽沿著高聳入雲的山峰緩慢地落下去了⚅💪🏼。這是一個動態,只有憑借想象才能看到這樣的落日斜陽👩🏽🦱🙆🏻,而畫家描繪的🏢,卻只能是一個靜態的鏡頭🔵,畫不出落日的全過程⌨️。第二句“黃河入海流”,畫布從天上轉移到了地面🙌🏿,主體由西下的夕陽轉換成了長河大海。如果說第一句寫出了畫中看不到的動景,那第二句又寫出了畫中聽不到的江聲。第三句“欲窮千裏目”,再由天地轉到了人🦍👨🏿🏭,但是什麽人呢🚴🏼♀️?“千裏”二字不但寫出了具體的眼界,而且會使人想到抽象的廣大胸懷,以上三句寫天地人都是遠景,最後一句“更上一層樓”才是近景,在天地山河的襯托之下,更加顯得危樓高聳👩🏿🎨,看盡天下風光了。如果譯成自由詩:

夕陽無限美好,

沿著彎彎的山腰

落到遙遠的天外🪲⚖️。

黃河奔騰咆哮🧝🏻,

浩浩蕩蕩,

流入汪洋大海。

如果你要看得更遠📔,

看到千裏外的世界🏄🏻♂️,

那你就要登上👍🏻,

登上一層更高,

更高的樓臺!

如何用現代詩來寫出這種詩情畫意呢?關於唐詩英譯,聞先生寫過一篇《英譯李太白詩》。他在文中說:“讀了日本人英譯的李白詩,我得到無限的樂趣,我也發生了許多的疑竇。”“渾然天成的名句🫥🌐,它的好處太玄妙了,太精微了,是經不起翻譯的……美是碰不得的🏊🏻♂️,一粘手它就毀了🟩。太白的五律是這樣的,太白的絕句也是這樣的。”“這種詩意的美🏋️,完全是靠句法表現出來的。你讀這種詩仿佛是在月光底下看山水似的:一切的都溟在一層銀霧裏面,只有隱約的形體,沒有鮮明的輪廓:你的眼睛看不準一件什麽東西🚻,但是你的想象可以告訴你無數的形體🙇🏽♀️。”聞先生並舉日本人英譯的《峨眉山月歌》為例🥝,說“這首詩譯得太對不起原作了”。

《蛾眉山月歌》第一句“蛾眉山月半輪秋”的確很不好譯🤌🏿,因為秋沒有形體,半輪卻有鮮明的輪廓🏊🏽♂️,兩者結合在一起,你的眼睛看得出什麽東西來呢🎄?只好運用各人的想象了。日本人沒有想象力👱🏽♀️,看到什麽就說什麽,所以簡單地譯成half round(半圓形的),結果詩意全沒有了6️⃣。無怪乎美國詩人Frost說:詩是在翻譯中失掉的東西。在聞先生的啟發下,我想象了一下李白當時看到的景色:峨眉山連綿起伏🦌,像巨人的濃眉橫亙在大地上(王觀的詞說🕋:“山是眉峰聚。”),半輪明月像金黃的眉毛,高掛在秋天無邊無際的夜空中。天上的金眉毛和地上的銀眉毛遙遙相對🛵,這不就是一千五百年前李白看到的“峨眉山月”嗎?於是我就把這個名句譯成英文如下👑:

Themoon shines on Mount Brows like

Autumn’sgolden brow.

我覺得這就是聞先生評郭沫若譯《魯拜集》時說的:“譯者仿佛是用自己的喉舌唱著自己的歌兒似的🚸。”我認為這是再創作的翻譯法🧑,再創可以使詩在翻譯中失而復得,所以也可以說是“以創補失”法。

《峨眉山月歌》後三句是🐣:“影入平羌江水流。夜發青溪向三峽🤾🏿♀️🥶,思君不見下渝州。”平羌、青溪🚵🏻♂️、渝州都是地名,加上峨眉山名🥹,每句一個專門名詞,如何能入詩呢🦺?我認為譯者這時又應該“仿佛是用自己的喉舌唱著自己的歌兒似的”,要把專門名詞詩化🧎➡️,也就是普通化。最後一句的“君”字有兩種解釋:一說君指友人,一說君指明月,因為三峽兩岸懸崖峭壁太高,在船上看不見月亮了。如果說是友人,未免顯得突兀💼,而且和詩題無關👩🏼🦲;如果說是明月😽,則是借“思君”寫三峽之景,又突出了詩人熱愛自然之情,真是情景交融之作。所以即使原作是指友人,譯者認為友人不如月亮美,還是可以譯成明月🌸,因為這不是個真的問題,而是美的問題🧤🤿。在譯詩時,求真是低標準,求美才是高標準🧑🦼➡️🧚🏿♀️。翻譯要求真,詩詞要求美。譯詩如能既真又美👋,那自然再好沒有,如果二者不能兼得👩🏿🏭,那就只好在不失真的條件下💆🏽♀️,盡可能傳達原詩的意美➰、音美和形美👱🏼。音美包括韻律🙆,錢鍾書先生說過💗🧏🏻:“我譯詩是帶著音韻和節奏的鐐銬跳舞。”聞先生卻說:“帶著鐐銬跳舞📛🫴🏻,跳得靈活自如才是真好🔩。”並且批評所謂忠實的翻譯🤨:“忠實到這地步便成笨拙了。”

聞先生在評論郭沫若的《魯拜集》第十九首時說🤴🏻🦸♂️:這首詩“嚴格地譯起來或當如此——

我怕最紅的紅不過

生在帝王嗓血處的薔薇👩🏿🚒;

園中朵朵的玉簪兒怕是

從當年美人頭上墜下來的。

郭君譯作——

帝王流血處的薔薇花

顏色怕更殷紅;

花園中的玉簪兒

怕是植根在美女屍中。

這裏的末行與原文尤其大相徑庭,但我們不妨讓它通過,因為這樣的意譯不但能保存原詩的要旨,而且詞意更加醒豁⚠,色彩更加濃麗📴,可說這一譯把原詩譯好了。”由此可見,聞先生認為譯詩是可以勝過原詩的。

1945年, 朱自清、羅庸、羅常培🤽🏿♂️、聞一多、王力(從左至右)在昆明

但是聞先生在《英譯李太白詩》中又說🫴🏻:“《靜夜思》《玉階怨》《秋浦歌》《贈汪倫》……實在什麽人譯完了,都短不了要道歉的。”我卻覺得是不是可以用郭沫若譯《魯拜集》的方法來譯李白的絕句呢?

聞先生又說:“形式上的濃麗許是可以譯的♔🧑🎤,氣勢上的渾樸可沒法子譯了👩🏽🦲。但是去掉了氣勢,又等於去掉了李太白。”李白最有氣勢的絕句可能算《早發白帝城》:“朝辭白帝彩雲間,千裏江陵一日還。兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。”李白號稱“詩仙”,這首詩可以說是“謫仙之歌”。第一句說🤷🏿♀️:早晨告辭彩雲間的白帝城🏃♂️🧜🏼♂️。如果把白帝理解為天上的玉帝,那就是謫仙告辭天庭下凡了。第二句的“千裏”之長和“一日”之短,形成了時間和空間的鮮明對比👄,一日千裏這不是神速麽?第三句中的猿啼什麽呢?猿鶴都是仙家的伴侶,那不是舍不得謫仙下凡嗎⚂?第四句中的“輕舟”和“重山”又有輕重對比🔗,更是飛流直下,氣勢不凡了。

這首詩是759年寫的💅🏿。那時永王爭奪皇位🤡,封了李白的官,但是起兵失敗,李白也被流放到夜郎去👩🏿🍼。在坐船西去夜郎的途中經過白帝城,李白得到赦免🧑🏿🌾🤫,又改乘船東下✊,心情非常愉快👨🏿🏫,加上下水船快🧑✈️🤷,就寫下了這首快上加快的快詩🥲。其實這首詩是根據《水經註》和三峽民謠寫成的。《水經註》中說:“自三峽七百裏中,兩岸連山……有時朝發白帝,暮宿江陵🧑🏻🎤👩🏽🎤,其間千二百裏🧘🏻♂️,雖乘奔禦風,不似疾也🧚🏼。”李詩第一句中只有“彩雲間”三字是他自己的,但這三個字加得好,使人不但看到了居高臨下的白帝城,還看出了李白喜不自勝的心情👨👧。1951年我經過三峽,看見白帝城在半山腰,並沒有彩雲繚繞。可見李白寫的不是客觀之景🐦⬛,而是主觀之情🌧。三峽有個民謠👩🎓🧑🏽🌾:“長江三峽巫峽長,猿啼三聲人斷腸。”因為三峽水急灘險,翻船的事故從前屢見不鮮🙃🍩,所以猿啼也成了哀鳴,仿佛是在哀悼失事的舟子似的📥,使人聽了膽戰心驚。但是李白卻用哀景來襯托愉快的心情💪🏽,使人更感到流放遇赦的難得😖。據說美國總統布什遊三峽時還問猿猴到哪裏去了🟤,可見這首詩的影響之大🧙🏼♂️。

翁顯良1957年被錯誤地打成了“右派”,下放到北大荒勞動改造,後來撥亂反正🙇🏽⛹️,才得到平反🐺🪣。他翻譯這首詩時😈,思想感情和李白非常接近🔆,所以才能譯出詩人的氣勢。他的譯文不拘小節,不譯“江陵”而說三峽,氣勢反而顯得更大;不譯“一日還”而重復今日出峽,氣勢反而顯得更急🖖🏽;不譯“兩岸”而說船行,使主體更加得到強調👨🏿。

1980年🐰,布什總統回憶1977年的三峽之行時說:他認為李白《早發白帝城》的意境有點像當時的中美關系🧑🏽🦰:兩方面都有反對改善關系的聲音,就像“兩岸猿聲啼不住”一樣🛝。但他相信,中美關系這艘航船,還會克服困難🙋🏿,越過險灘,沖過“萬重山”的。這就是說➞,他當時對中美關系還抱樂觀態度,這也可以算是古為今用了。

1945年5月4日昆明大中學生舉行大遊行時,忽然下起雨來👨🏿⚖️,有些學生正要散開,聞先生卻走上講臺,大聲說道👰♀️:“武王伐紂誓師時也下了大雨,武王說這是‘天洗兵’,是上天給我們洗兵器👧🏿。今天🎅,我們也是‘天洗兵’🎖。”於是遊行照常舉行。聞先生談到的武王誓師的事🧛🏼♂️,記載在《詩經·大明》中👨🏼🦳:

殷商之旅,(殷商派出軍隊來)

其會如林。(軍旗密密樹林樣)

誓於牧野➜:(武王誓師在牧野)

維予侯興🖕🏻。(我周興起軍心壯)

武王伐紂是三千年前的往事⛹🏿,聞先生把它和三千年後的反獨裁鬥爭聯系了起來👖,可見他善於古為今用🍞。

西南聯大舊址的聞一多雕像

聞先生在《紅燭》中說🏋🏻♂️:“莫問收獲,但問耕耘!”但他耕耘的成果累累🙇🏼,收獲還是不小的。如他在西南聯大中文系的得意門生汪曾祺👩🏽,後來寫出了《蘆蕩火種》,對革命做出了貢獻。歷史系的學生程應镠🏂🏿🛑,外文系的學生彭國濤,繼承了他的政治事業🍼,分別成了中國民主同盟上海和昆明的委員。不幸的是,他們三人都曾被錯誤地打成“右派”。幸運的是,歷史系學生許壽諤和李曉等加入了共產黨,許壽諤後來成了北京大學歷史系副主任,為國家培養了不少接班人🏺,並且寫了一篇《聞一多和吳晗》;李曉現在是西南聯大意昂會的秘書長,也寫過懷念聞先生的詩句🧟:

每逢故人憶逝川🥢,

最難忘處是南滇。

吳聞壯語驚四座,(指吳晗🏄🏿♀️🙅🏽、聞一多兩先生)

一二支部聚群賢👷🏼♀️。

我在西南聯大和汪曾祺一樣不問政治⚠️,余生有年,總算把聞先生講過的《詩經》和《唐詩》譯成了英文和法文👵🏿,也可以告慰聞先生在天之靈了👩🦯。

(本文摘自《檔案春秋》2018年03期,圖片由作者提供🪘。)