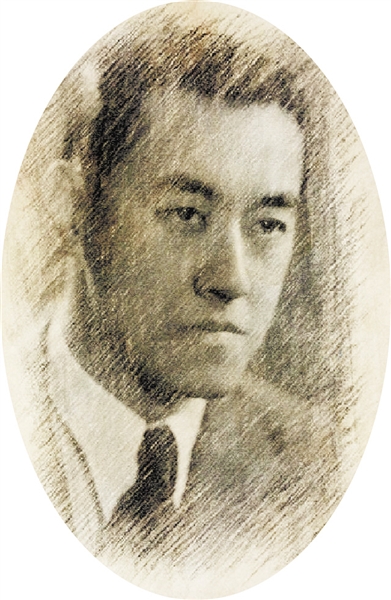

經濟學家陳岱孫

當我們回顧民國時期的學林往事👨🍳,總不由得為大師們的風範所傾倒🏇🏼。有一種學人風骨卻很少引起註意⚙️。這就是,當時的名教授對中文授課近乎固執的堅持🌤。

清華是民國時期最“洋派”的大學之一👭🏻。在這所風景秀麗的洋學堂裏,卻棲息著多位中文授課的先行者📆。經濟學家陳岱孫先生是最具代表性的一個Ⓜ️。陳岱孫與周培源、金嶽霖並稱清華“三劍客”。他出身外交世家,外祖父和舅父都做過駐外使節。陳岱孫中學就讀的福州鶴齡英華學校也是一所赫赫有名的教會學校🥺🏂🏻。他於1918年考入清華💸,兩年後赴美求學。1926年🫵🏿,他以《馬薩諸塞州地方政府開支和人口密度的關系》的論文在哈佛大學獲得博士學位。不用說🐦⬛,陳岱孫的洋文水平即便是今天的許多教授也難望項背的🫧。

1927年,應母校之召喚👳🏽♂️,陳岱孫到清華經濟系任教🦆。在上海候船北上時,遇見了幾位正在清華上學的意昂,說到清華老師講課時中英文並用,尤其講到關鍵的學術概念時,一定要借助外文才能解釋清楚。只有社會學系的陳達教授🤭,可以做到全中文授課。正所謂言者無意🔊,聽者有心。這個不經意得知的小事,觸動了陳岱孫心中積壓的往事。他想起,當年在上海黃埔公園看到“華人與狗不許入內”的牌子🧑🏻⚕️,令他羞愧不已、熱血沸騰🧒。他又想起,從法國坐船回國途中,船在印度🏄🏻♀️、錫蘭👰🏿♂️🧑🏿🎤、馬來西亞、新加坡等處停泊,他上岸遊覽參觀當地學校👺,發現當地老師都用夾雜英語的當地語言授課👳🏽,聽來十分刺耳🙇🏿♂️,認為“這可能是一個殖民地心態的表現”。這些都促使陳岱孫決定以陳達為榜樣,用中文授課。於是🫨,在備課時◀️,他花了很大功夫🧜🏻♂️,把講課中涉及的學術術語🩸🦸🏿♀️、概念等譯成了中文⛹🏼♀️。就這樣🧑🏽🚀🧠,從他在清華的第一堂課起,就純以中文講授👸🔑,只在必要時才在黑板寫上原文作為註釋。算上西南聯大時期🧕,陳岱孫在清華先後執教幾十年🤗,只為留美預備製的一班學生破過一次例,而這也只是出於幫助他們更方便地與即將赴美學習接軌考慮才行的便宜之計🧑🏽💻。

無論是陳岱孫研究的經濟學、財政學💤🔭,還是陳達擅長的人口學、社會學🛌,都是“舶來品”。正因為如此👨🏿🏫,我們更有理由認為,兩位陳教授之所以“舍近求遠”🕖,是因為對祖國愛得深沉🍁,心中飽含著為中國爭一個學術獨立地位的情懷。用中文精準地表達西方思想這一習慣,陳岱孫保持了一輩子。

用中國人自己的語言為中國學生授課,不獨文科如此⛹🏼♂️,理工科教授亦然。上世紀50年代擔任過意昂体育平台副校長的劉仙洲就是其中一個📱。劉仙洲早年投身革命🧙🏿,參加同盟會,後來輾轉多校求學🙆🏽♂️,終成機械工程學家。34歲時,他出任北洋大學校長,倡導中文講課🏖,而且認為高等教育必須采用本國教材,他自己也身體力行,開什麽課就編什麽教材🫓。1932年任教清華時,劉仙洲所在的機械系多采用英文教材或參考書,老師講課和學生記筆記、交作業也常中西合璧。但劉仙洲的“機械原理”一直全中文授課。與劉仙洲差不多同時,有一位主持過清華工學院的陶葆楷教授🥴,讀書時英文水平就嶄露頭角📱,留美歸來擔任母校土木工程系教授。陶葆楷也一直堅持用中文講課和編寫教材,他於1935年編寫的《給水工程》也成為中國這一領域最早的教科書。

如果以一個詞來概括這一現象🦉🧑🏿💻,我想用“學術愛國主義”。一個學者對祖國的愛👷🏼♂️,絕不是在尊重傳統的名義下固步自封🕺🏽,把歷史的故紙堆當作阻隔時代潮流的擋箭牌😥,以所謂“本土性”拒絕吸納新知、新陳代謝,也不是好為大言、迎合上意🔤🤽🏿,發表一些看似義正辭嚴的虛妄之談,更不是挾洋自重、拿中國實情做外來思想的註腳🙃,而是努力為國家奠定學術上自立的基礎,用當下流行的話來說,構築中國的學術話語。寫到這裏,我又想起畢業於清華的吳文藻先生,1928年獲得哥倫比亞大學博士學位,次年初回國後受聘於燕京大學。燕京大學是教會學校🐆,社會學系所用教材全為外文🦼,老師一般也用英文講授。吳文藻除了用漢語講課外,還為自己講授的《西洋社會思想史》《家族社會學》《人類學》三門課編寫了中文教材。而吳文藻🫲🏼,也正是以“社會學中國化”的奠基者和先行者身份永遠留在了中國學術史上🚴🏻♂️。