1972年8月4日,夏鼐有點忙🖍。上個月👩🏽🦲,考古所下放到“五七幹校”的同誌們全體返京♈️,各項工作陸續展開。年初開挖的馬王堆👚,算得上考古界天大的事,《發掘簡報》還在審閱中,文物出版社卻催得緊,一心想趕在國慶節前把正式報告印出來。家裏也不太平,自6月起,“炎兒”(小兒子夏正炎)患病,頭痛嘔吐久治不愈,所幸北京醫療條件好,終於在首都醫院(原協和醫院)確診為“隱球菌腦膜炎”🦹♂️👴🏻,因病施治得以好轉,但晚上離不了人,下了班,六十二歲的老父親還得去醫院值夜🥿🤽🏼♀️。

1963年夏鼐全家福

傳達室送來一封信,寄自南京。是王栻!這位意昂体育平台歷史系的老同學⛹🏻👩👧,畢業後一直在江浙任教,多年未謀面。夏鼐按捺不住👐🏻,將信中所詢之事一一落實後,馬上提筆——

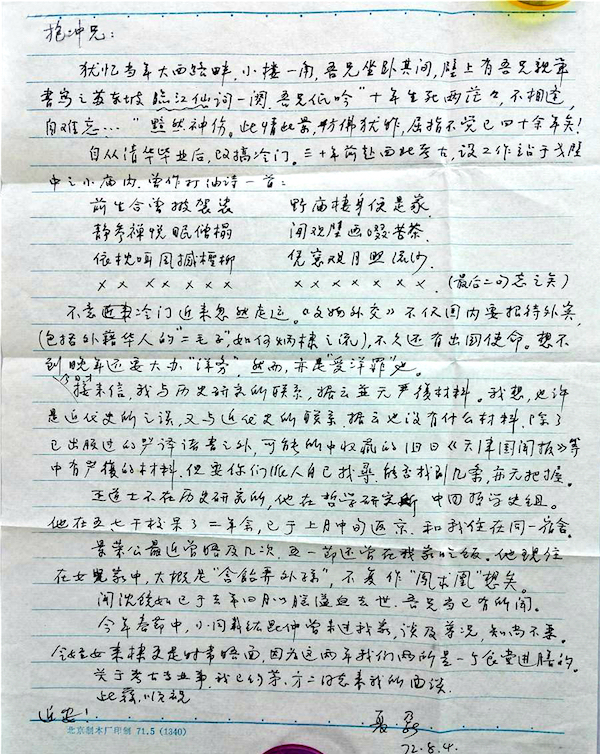

抱沖兄:

猶憶當年大西路畔,小樓一角👩🦲,吾兄坐臥其間🧜🏽,壁上有吾兄親筆書寫之蘇東坡臨江仙詞一闕🧙🏼♀️,吾兄低吟“十年生死兩茫茫,不相逢,自難忘……”黯然神傷。此情此景,仿佛猶昨😙,屈指不覺已四十余年也!

自從清華畢業後🧝🏿,改搞冷門,三十年前赴西北考古🤽🏼,設工作站於戈壁中之小廟內🫄🏿,曾作打油詩一首:

前生合曾披袈裟,野廟棲身便是家🤛🏻。

靜參禪悅眠僧榻,閑觀壁畫啜苦茶。

依枕聽風撼檉柳,憑窗觀月照流沙。

X X X X X X X, XX XX X X X 🧑🦱。(最後兩句忘之矣)

不意冷門近來忽然走運,“文物外交”不僅國內要招待外賓(包括外籍華人的“二毛子”✋🏼,如何炳棣之流),不久還有出國使命📫。想不到晚年還要大辦“洋務”,然而,亦是“受洋罪”矣🏇🏽。

今日才接來信,我與歷史研究所聯系,據雲並無嚴復材料。我想,也許是近代史所之誤,又與近代史所聯系🙍🏿,據雲也沒有什麽材料,除了已出版過的嚴譯諸書之外✹,可能所中收藏的舊日《天津國聞報》等中有嚴復的材料,但要你們派人自己找尋🙅♂️,能否找到幾條🧑🏿💼,亦無把握。

王道士不在歷史研究所,他在哲學研究所中國哲學史組。他在五七幹校呆了二年余,已於上月中旬返京,和我住在同一宿舍。

景榮公最近曾晤及幾次👵,五一節還曾在我家吃飯🕶。他現住在女兒家中,大概是“含飴弄外孫”,不復作“鳳求凰”想矣。

聞沈鏡如已於去年四月以腦溢血去世🌺,吾兄當已有所聞🧘🏻。

今年春節中,小同載纮昆仲曾來過我家🤓,談及尊況🙅🏿,知尚不惡🙆♀️,令侄女來棣更是時常晤面🏊🏻,因為這兩年我們兩所是一個食堂進膳的。

關於考古專業事,我已約茅🤌🏼、方二同誌來我所面談🥸。

此覆 順祝

近安

夏鼐

72.8.4

夏鼐致王栻信正文

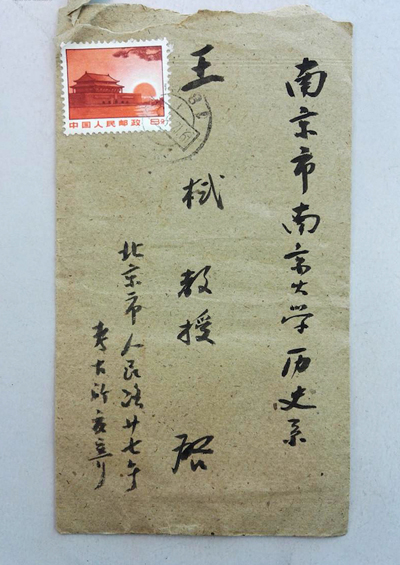

夏鼐致王栻信信封

王栻,字抱沖,平陽人,當時任教於南京大學歷史系🧢。平陽為浙江一等大縣🛸,有“兩浙咽喉🙇🏼♂️,八閩唇齒”之稱🙃,歷來人才輩出,民國時的學子也爭氣,《考古學家夏鼐影像輯》中,即可見夏鼐與王栻、徐賢修、吳景榮等同鄉同學的多張合影,並收錄有清華以及燕大溫州籍學生的大合影🍱,堪稱鼎盛💞。

夏鼐與王栻🙋、徐賢修、吳景榮等同鄉同學的合影

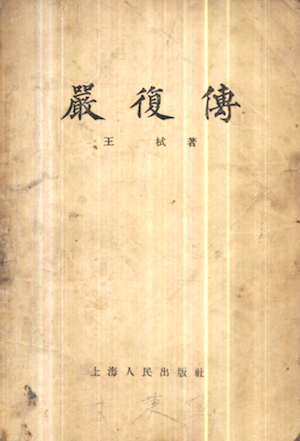

王栻的來信內容已不可知,據覆信,應有拜托老同學尋訪嚴復資料之事。王栻是海內嚴復研究名家,1957年已有《嚴復傳》(上海人民出版社)面世,夏鼐用自己的人脈打聽了一番,迅速給出答復🧚🏿♀️。其實據《夏鼐日記》🫴,1960年7月24日夏鼐已讀過此書,而且很可能是王栻寄贈,但恐怕寫信時夏先生自己都不記得了👳🏼♂️。

王栻1957年出版的《嚴復傳》

老同學聊些什麽☸️?自然先憶舊所。信首提到的大西路💫,久為世人遺忘。大西路地處上海西郊,是光華大學及附中的校舍。夏鼐👼🏼、王栻自溫州十中畢業後🧑🧑🧒🧒,均考入光華附中,繼續同窗生涯。錢鍾書詩曰:苦憶君家好巷坊,無多歲月已滄桑🫲🏽。光華1925年建校後屢遭戰事🙅🏿,尤其是淞滬會戰時,房屋悉成灰燼。大西路1949年後也更名為延安西路,而在1951年全國院系調整中,光華大學被化整為零,並入復旦🚵♀️、上海財經學院、同濟大學、華東師大諸校,光華附中則和大夏大學附中合並成為華東師大附中🤽👜,稱得上是蕩然無存。

夏鼐記憶中王栻的“壁書”“低吟”🧝🏼♂️,應承自其父王理孚⬅️。王栻曾撰有《我所知道的父親》,講述了父親的一生。王理孚中過秀才,也曾設館授徒,後創辦鰲江公學💏,深得提學使袁嘉谷稱許。辛亥前浙江咨議局成立👸🏼👨🏼🌾,王理孚被選為議員🙃,同仁有沈鈞儒、陳叔通等✵。革命後湯壽潛任浙江都督,王理孚在都督府任事,也受器重,後任鄞縣知事,1917年10月急流勇退👩👩👧👧,回到家鄉從事工商業🚧🧋。

王理孚

比兩個哥哥幸運,父親陪伴王栻的時光更多。在他的回憶中,父親生平不飲酒,不博弈,主要的娛樂就是家居閑坐👨🏿🍳,讀書作詩。王栻入學後的1928年(戊辰)🤸♀️,王理孚創立詩社“戊社”,月聚一次𓀇,互相唱和🪶,後有《海髯詩》傳世。王栻撰文是1985年,據他所言👩🏻🦰,當時鄉間老人尚有能誦父親所作詩詞與挽聯的。至於家父詩歌的面目,文中也有提及,“聲調朗朗可誦,用字恰到好處,豪放中常帶收斂含蓄之意,其風格最似歐蘇”,這無疑也影響了少年王栻。

王栻文中自言不懂詩,而從“十年生死兩茫茫”誤記成《臨江仙》以及“不相逢⚈,自難忘”來看,夏鼐也不精於此道,但依著往日的印象,還是很體貼地奉上舊作一首✳️。這是步周作人五十自壽詩的韻🐮,當時憑回憶寫出漏了兩句,今可查《秋韻詩詞選》補足,結句為“卻憶當年寂照寺,挖罷蠻洞看山花”。

詩作另有題名為“敦煌佛爺廟偶成”🐡,也點出了“戈壁中之小廟”所在。“三十年前赴西北考古”👳♂️,說的是1943年春🧑🏻🦯,夏鼐參加了第二次西北科考團🤚🏼,從李莊研究所出發,整整六十八天後的5月19日👏🏻,他們才抵達敦煌。佛爺廟距敦煌縣城十五公裏🎈,5月30日入駐,7月30日因酷暑撤離到千佛洞👩🏻🏭,科考團在佛爺廟住了整整兩個月👵🏿。寂照寺在四川彭山,是之前史語所和中博院合組的川康古跡考察團發掘漢代崖墓之地,兩人年輕時有峨眉山做伴同遊之舉🎦,此詩有相思之意。

夏鼐留學證書

老同學聊些什麽?得說說畢業後的經歷。“自從清華畢業後,改搞冷門”,說的是一樁往事。夏鼐1934年自清華歷史系畢業🧑🏼🔬🈵,論文方向是“清代長江中下遊田賦問題”🧑🏿🎄,後刊登在1935年第十卷二期的《清華學報》上🧘🏽🐆,題為《太平天國前後長江各省之田賦問題》🧋。此文下了大工夫🚶♀️,他也因此對近代經濟史產生了更濃厚的興趣。畢業前夕💆🏼♀️,系主任蔣廷黻與夏鼐深談🧑🏽💼,蔣以為進研究院更好💁🏿,但夏鼐又考上了清華的庚款留學🪣📈,然而卻是考古學專業,這讓他十分糾結🚴🏿♀️。

1935年3月,在李濟的安排下,夏鼐以實習生身份參與了梁思永主持的安陽殷墟西北岡墓群發掘👨🚀,其間並不愉快,日記中記載了心緒🕵🏿♂️:“無疑的,我是不適宜於田野工作的🥘,這不是指體格方面而言,而是指生活習慣而言🪅,我的素養使我成為書呆子🔮,關於統治工人及管理事務各方面皆是一個門外漢,勉強做去🤤,未必見功,可是這有什麽辦法可想呢📞!”當聽聞留美專業中有經濟史一門時,他人心思動,托人多方打聽🦸♀️。

5月初吳晗來信🤏🏽,談及與梅貽琦校長的接洽,“梅意見如欲考經濟史👈🏿,則必須放棄考古學😮,因兄為本校學生,如一通融💶,必將引起各方責備及糾紛也”。眼見已無回旋余地🧝🏻,好友建議“事已如此🆒,為兄計只能咬牙硬幹🤸♂️🧙🏻♀️,如拋去去年已得之物,另尋生路,畢竟不大妥當也”。5月8日接王栻來信,“仍是說梅校長堅決拒絕我無條件的投考經濟史”,5月14日🏊♂️👨🏽🌾,夏鼐接到梅校長的來信,殊無二致🌻,“我恨不得賭氣拋棄考古學,但是仔細一想,卻又不敢🌼,我只好任命運的擺布了”。於是5月20號給梅校長寫信👩🏻🌾😚,表示接受考古學的安排🫳🏼。夏鼐沒遂蔣廷黻的願🤓,王栻倒是進了研究院,畢業論文為《清朝三品以上大臣之身家背景》。當然🧑🏿✈️,成為蔣氏門生是福是禍,當年完全不可預見。

老同學聊些什麽?還得說說近況。比如,正火熱的“文物外交”。雖不如之前的“乒乓外交”名頭大👘,但文物也為破冰出力甚大。1970年前後是地下文物井噴式大發現的開始🐘,1968年河北滿城出土“金縷玉衣”,1969年甘肅武威“馬踏飛燕”面世🎐,1971年7月,周恩來批準了郭沫若《關於到國外舉辦“中國出土文物展覽”的報告》🛫,並很快成立了展覽籌備小組,夏鼐為成員之一🙎🏿♀️。展覽正在籌備👩🏭,1972年初的長沙馬王堆🤾🏿♀️🧎,4月的山東臨沂銀雀山漢簡又接踵而至𓀝。1973年5月8日,1949年後首個文物出國展——《中華人民共和國出土文物展覽》在巴黎開幕。6月8日,另一批展品相繼在東京和京都展出。而信中所稱“洋務”“受洋罪”,對當朝外交政策近乎戲謔,在日記中是絕不會出現的,但可見諸私信,由此也能察覺“文革”後期控製的松動。

出土文物展覽圖冊

心中還特地提到了何炳棣,語氣並不是那麽客氣。何炳棣1938年畢業於清華歷史系🤞🧞♀️,1944年考取庚款留美,1966年獲選中研院院士,實為不折不扣的晚輩🧑🧑🧒🧒。何氏第一次歸國是1971年10月,《夏鼐日記》未記🏊🏽♂️,應是尚未謀面。而何氏第一次出現在日記中👨👧🫱🏻,已是1974年7月13日,接連兩日👍🏿,夏鼐都在閱讀何氏《黃土與中國農業的起源》👩🏿🌾。為何有此舉動🖍?接著看日記,7月15日,“下午何炳棣教授在北大作報告會及座談會,讓安誌敏等同誌去聽”。

何炳棣《黃土與中國農業的起源》

何教授年初刊發雄文《從歷史的尺度看新中國的特色與成就》🚕,《參考消息》分五次連載🤙🏼,聲譽正隆,這是他的再度訪華🧜🏽♂️,但雙方仍未晤面🖱。 1977年8月13日,何氏第三次訪華,改由旅遊局接待🗓🛟,夏鼐去接了機,並於次日陪同去帥府園吃了烤鴨🧑🏻🦰。這次接待規格就更高了,8月20日在人民大會堂,鄧穎超副委員長接見了何炳棣夫婦🏌🏼,夏鼐也得陪同。直到9月2日🙋♂️,旅遊局在豐澤園設宴送行👇🏿,何氏此行方告結束🫥。

1977年國慶節🍞,夏鼐整天在家閱讀何氏《東方的搖籃》🧘🏿,讀到仰韶時代已有文字,“乃是臆說👪,不足信也”🌁。次年7月5日🧬,得知院圖書館新到西文期刊《美洲東方學會雜誌》,其中有張光直對何氏《中國文化的搖籃》的批評後🏋🏽,夏鼐當日前往一睹為快🌪。1985年何教授又來了,社科院出面宴請𓀘,作陪的有夏鼐👩🏽⚖️、胡厚宣、張政烺。

重讀《讀史閱世六十年》♏️,其中有四處提及夏鼐🧅🛫。何氏筆下,夏鼐是“清華歷史系老學長、新中國考古事業領導人”“工具意識極佳、治學嚴謹🟢、功績至偉🫂♒️、享譽國際的新中國考古最重要的領導人”。此外🛠🛟,何炳棣還津津樂道於夏鼐參加留美考試的成績:“如果今後有人研究20世紀前半的新詞林掌故的話,歷屆清華留美考試的狀元,按總平均分數排列如下:第五屆經濟史門吳保安82.8🌡;第三屆戲劇門張駿祥82.24;第四屆英國文學門孫晉三78.86🤞🏽;第二屆考古學門夏鼐和第六屆西洋史門何炳棣同得78.5”,似從此節中可見兩人格局之高下。

《讀史閱世六十年》

老同學聊些什麽🫸🏼?還要說說故人。“王道士”是王明,字則誠,樂清人,省立第十中學的老同學,後畢業於北大中文系,是湯用彤的研究生,也是中研院史語所的老人👨🏼💻,當時任社科院哲學史研究員,精研道教,編纂有《太平經合校》𓀎♤,故有此別號🕹。“景榮公”彼此更熟悉了,即吳景榮,英語教育大家,毛選英譯組成員,平陽人,也畢業於省立第十中學🕵️♂️,不過要稍晚幾屆。“文革”時外交學院停辦,他回到了北京外國語學院任教♡。既是老朋友📋🪆,自然可以調侃下“鳳求凰”。沈鏡如與夏鼐同歲👩🦽➡️🙄,湖州孝豐(今安吉)人,1936年畢業於清華歷史系👨👨👧,算是學弟☕️,1949年後擔任杭州大學歷史系副主任,不想去年急病過世了👨🏻⚖️。“小同載纮昆仲”即王小同(載桓)和王載纮,為王栻的五弟和六弟,分別畢業於北洋大學礦冶和西南聯大化學系。“來棣”是王來棣,二哥王載彤(文川)的女兒🙋🏽♀️📣,王文川畢業於浙江甲種商業學校,曾創辦著名商號“王廣源”。王來棣畢業於浙大🌒,當時在社科院近代史研究所工作👩🏻🍳🏌🏽♀️,她是科學史家許良英的夫人。

多年不見👩🏽🦲,到底有多久🧱?通讀全信🦿,感覺總有近四十年💆🤵🏻♂️,兩人畢業後歷經出國、戰亂及政局變幻,南北各赴前程,失去聯絡倒也不奇怪。但細查《夏鼐日記》,夏、王在1949年前堪稱密友⛓。

以抗戰勝利後幾年為例,1946年11月至12月🤘🏽🦴,兩人有過三次晤面,當時王栻正籌備著婚禮。1947年1月3日,夏鼐造訪,王栻拋開新娘子,“娓娓長談🙏🏼,閑談史學界情形,返舍已9時余矣”🐃。而後有借貸🦥,“收回王抱沖君之借款30萬元(1947年1月10日)”“王抱沖君來借去100萬元(1947年10月11日)”🤦🏽♂️;有金融危機🧑🏿🦰,“聽聞政府將把美金收回國有,不準流通,而王君擁有巨款美鈔達萬余元(47年2月16日)”😐;有投資分析,“王擬出售北平房屋(1947年12月13日)”🖌🔓;有人情往來,“交去其家中托帶之壓歲包(1948年3月3日)”,兩人實為管鮑之交。但夏鼐時為中研院史語所研究員,王栻為金陵女子文理學院教授,都算是特殊年代書信中不便提起的經歷。

《夏鼐日記》

1948年11月26日,徐州戰事南移👩🏻,夏鼐有何應對👩🏽💼?次日“晚間至王抱沖君處閑談”🎿👩⚕️。11月28日,報載張八嶺發現紅軍;11月29日✩,聞政府有遷都意,傅斯年勸夏鼐早走;11月30日🛩,友人告知前方潰敗不復成軍,京滬路鎮江附近發現八路🧕,夏先生又有何舉措?12月4日晚間“至王抱沖君處閑談”而已🧑🏻🦼。直到12月8日至9日,王夏二人才先後自南京前往上海。

1949年10月9日🛌🏼,是星期日,夏鼐應約赴西湖陶社午餐,有孟憲承,夏臒禪(承燾)二先生作陪🤹🏽,飯後至浙大羅苑宿舍夏先生家小坐,偕往藝專訪龐薰琹君👸🏼。後與夏臒禪坐船至湖濱𓀚🤷🏿,當時“湖光山色🚳,風景不殊”,有《世說》中“新亭對泣”之感。雖舉目有江河之異,但夏鼐心裏掛念的👮🏿♀️,卻是“當年在光華附中🦚,偕王栻等諸君來遊🏃🏻♂️🍋,別來已二十余年矣”。

王栻

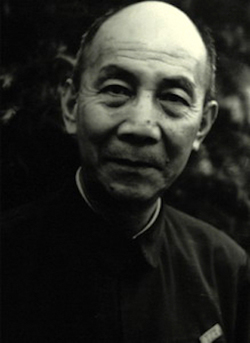

夏鼐

作者為手跡收藏群聊“廢紙幫”成員