在新文學拓荒者、清華首批留美女學生、北京大學首位女教授陳衡哲的人生中,1914年的寒假只是短暫一瞬☑️,但這20天的經歷是她融入美國生活的重要一步。告別之際,陳衡哲表明了對女子參政運動的態度,暗示她要選擇的是與之迥異的文學🐁、學術誌業。

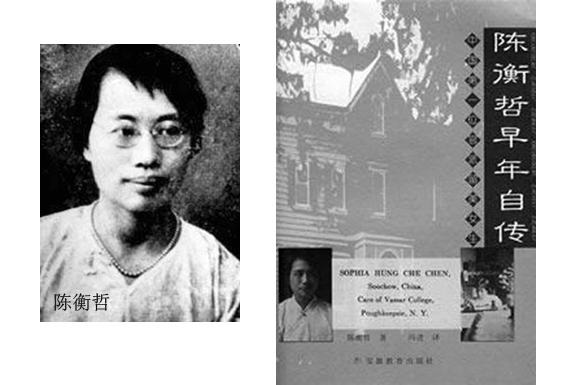

在中國現代女性史上,陳衡哲的存在具有特殊的意義🪵。她是新文學的拓荒者📹,且是清華學校招收的第一批留美女學生中的一員,歸國後又成為北京大學的首位女教授🙎♀️,在西洋史領域頗有建樹🏖🂠。陳衡哲的經歷與成就👊,使得她成為今天學者觀照文學與性別問題的重要研究對象🤸🏻🦸🏿。

在關於陳衡哲的史實研究中⛹🏽,她本人於1935年在北平印行的英文傳記Autobiography of A Chinese Young Girl是最重要的材料👩❤️💋👩Ⓜ️。此書的中譯本題為《陳衡哲早年自傳》🧝🏽,2006年由安徽教育出版社出版👩🏿🎓。陳衡哲在書中較為詳盡地追憶了出國之前的家庭生活和在上海的求學經歷。今人所撰的陳衡哲傳記對她早年史實的介紹,基本上采用了此書的敘述。

1914年8月8日,陳衡哲在上海乘輪船遠航🫅🏻。抵美之後,先是在位於紐約州東南部波基普西市(Poughkeepsie)的普特南女子學校(Putnam Hall School)就讀🤷🏿♀️💐。該校是瓦莎學院(Vassar College)的預備學校,為高中女畢業生設立了兩年的課程🙍🏿♀️,但陳衡哲在普特南女子學校僅就讀了一年,於1915年秋天即進入了瓦莎學院🙅🏻♂️。對自己的大學時光,陳衡哲曾在多處文字中提及。“紀實小說”《一日》即描寫了女子大學新生“在寄宿舍中一日間的瑣屑生活情形”,小說裏的“中國學生張女士”很可能即是陳衡哲本人。此外,她又發表了《記藩薩女子大學》《記藩薩火災》,介紹自己所在的大學(“藩薩”即“Vassar”的音譯)🎅。尤可一提的是,陳衡哲1923年在長文《美國女子的大學教育》中詳細敘述了瓦莎學院的特色和自己在瓦莎的經歷,這為今人考查陳衡哲的留學生活提供了極大的便利,史建國的《陳衡哲傳》第六章《瓦莎歲月》主要即依據此文撰就💅🏽。

正因為有了陳衡哲本人的記敘,她在留學之前和進入瓦莎學院後的生活很大程度上可以還原🐵。相較之下🧘🏼♂️,她在普特南女子學校的一年時光似乎成為空白🃏。由於現今所見材料的匱乏🦫,研究者們總是一筆帶過。然而,筆者近日在翻查報刊文獻時,偶然見到了1915年6月的《女鐸報》上刊載的《冬假雜記》🏋🏻♀️,作者正是陳衡哲。此文用淺近文言寫成🧕🏻,記載了她在1914年寒假的經歷,真實地展現了陳衡哲的心理活動,可以豐富今人對陳衡哲初到美國生活的認知🙎🏼♀️。

美國學校的秋季學期一般在聖誕節前結束,之後即是三周至一個月左右的寒假。普特南女子學校也循例從1914年12月17日下午起放寒假◼️🏚。由於學校不提供住宿,陳衡哲必須找一個暫住地度過假期👬🏻。她在美無親友可供落腳,只好聯系女青年會的波登女士商量💂,對方則介紹陳衡哲前往普萊恩菲爾德市的海德夫人處度假。陳衡哲自12月18日抵達海德夫人家,1月8日返校🩼🤾。在這20天裏📁👩🏼🦰,她們結下了深厚的友誼。海德夫人對陳衡哲極為疼愛,二人情同母女🧛🏿。這段交情👳🏼♀️,對離鄉去國的陳衡哲無疑是極大的慰藉🫅🏻👩🏽🎤。在海德夫人的陪伴下,陳衡哲愉快地度過了在美國的第一個寒假,避免了因思鄉而可能引發的孤寂之感😯。

美國寒假中最重要的節日🤹🏻♂️,自然當屬聖誕與元旦💈🧜🏿♂️。12月24日夜,陳衡哲隨同海德夫人在海氏的友人喜連夫人處晚餐💆🏻。飯後則赴城中公園遊玩,見證了全城市民在公園裏齊唱贊美詩的盛況⌨️🔸,令陳衡哲有“與人同樂”之感。12月31日夜,陳衡哲跟從海德夫人在米特夫人家晚餐,之後在“公共跳舞場”與眾人一起迎接新年。當鐘聲敲響時🤵🏼♂️,全場燈火盡滅,突然有星形大燈從高處垂下,這時眾人互道祝福🍋🟩。此等節日風俗🧙🏽♂️,在只經歷過中國舊歷新年的陳衡哲這裏,當是眼界大開👩🏻🔧,她即稱為“新穎可喜”之事👳🏿♂️🤞🏼。

海德夫人極為好客,家中時常高朋滿座🧑🏿🏭,陳衡哲在海氏處,也參與了她的社交圈。陳衡哲在赴美之前,對美國人的性情即有所了解,此次在海德夫人的餐桌上,她見識了美國人的幽默談吐。有意思的是👐🏽🪒,亦有客人的朋友或子女此時正身處中國🕺🏼,當陳衡哲在海德夫人處讀到他們寄自中國的信件,看到南京明孝陵和北極閣的風景照片👵🏻,“如反觀事物於鏡中”,大有“故國明月之思”🧔🏻♂️🎤。在美國“遇見”中國🕵🏿,這於陳衡哲是極為特別的感受。

陳衡哲的中國學生的身份📤,也為海德夫人和她的朋友們提供了有趣的話題。當他們問及中國近時情形和舊文化之大概🌹,陳衡哲往往“擇可告者告之”🌧;而之於對方誤會中國處,則不憚其煩地加以解釋。彼時美國人對古老中國的傳統文化的興趣漸濃,海德夫人即有侄兒略懂中國儒家及莊、老之說👨🏻🏭,對中國學生舍悠久的傳統學說而遠涉重洋以求西方物質文明之舉動十分不解🐺。陳衡哲身為留學生的一員,認為中西學術互通乃正常的文化交流,而中國學子求學異域更有迫切的現實目的,很大程度上是不得已的舉動🌑。對於積貧積弱的中國來說,此時已非悠遊於詩文之時代🧹🛡,青年學子更不應該閉目塞聽,老死於戶牖之下。

初到美國的陳衡哲,於中國傳統文化的取舍富有意味🈳。一方面她對中國人的弱點有清醒的認識,即所謂“侈然自足、中止不進”,但這並不應完全歸咎於舊文化。相反,她認為舊文化多有新文化所不及處🏊🏼,因而國人對傳統文化應取的態度是“守善而增益之”🫸🏼。這與她上世紀30年代撰寫自傳時的立場形成明顯的反差。她在傳記中展現的是對舊文化決絕的🎒、西化的態度,她甚至用“毒蛇噬臂,壯士斷腕”的古諺來形容她的告別的姿態。出現這種差異的原因當歸因於與中國文化的距離。剛脫離熟悉的成長環境,來到一個全新的文化氛圍中💕,類似於應激反應↙️,陳衡哲對自己曾經浸染其中的傳統文化很可能產生一種帶著溫情的懷念與美感;而身歷美國教育之後再回到中國,中西文明程度的巨大對比更容易讓她對中國的現狀失望,甚至不自覺地放大“那些醜陋的、破舊的東西”,進而對傳統文化生發出激烈的批判。

受海德夫人邀請,陳衡哲在寒假期間還曾兩次赴紐約觀看話劇,其中一次所演的是中國題材。劇情幽默詼諧🏌️,舞臺上的女子打扮極為誇張,梳著雙丫髻,頭上簪滿首飾𓀐,頭發油光可鑒,衣褲不倫不類👩🏿✈️;男子則身穿五彩繡花衣👩🏽🦱,褲腳卻如下等苦力一樣裹紮著。如此奇怪的打扮,或因為劇情的需要,或為取悅臺下觀眾,卻讓陳衡哲心情復雜🙍。尤其令她難堪的是🤽🏽♂️,舞臺上扮演中國男子的外國演員,人人頭頂梳著發辮🫃🏼,不時大幅度地搖晃🚻,以博觀眾笑謔。實則1914年的中國男性,絕大多數已經不再留辮。在西人眼中🧛🏻♀️,中國男性腦後拖著的辮子一直是離奇的裝束,展示著中國的愚昧與落伍。陳衡哲希望中國留學界能出面交涉,可見此次觀劇顯然已經傷害了她的民族自尊。只是陳衡哲僅將其視為戲園主人的“惡作劇”🌃,而未意識到美國文化裏對中國人的偏見與譏嘲🫸🏽。陳衡哲的觀劇感受,見證了中美文化交流中的形象扭曲與意識沖突,也向讀者呈現出她對美國文化的高度敏感。

值得註意的是陳衡哲此時對女子參政運動的態度🧚🏻♂️🍿。婚後的陳衡哲一直有明確的性別意識🙍🏽♀️👨🏼💼,對女性的教育🧚♀️、職業、婚姻、家庭問題有真切的感受🤐,並於上世紀30年代參與社會的討論🏍,發表了數篇重要的文章。在此次假期即將結束時,陳衡哲向主人告別🚊,海德夫人曾希望她歸國後投身女子參政運動。此時美國女子參政運動正處高漲之期。1910年🌧,懷俄明👨🏻🦱、猶它、科羅拉多♦︎、愛荷華四個州的婦女獲得了平等的選舉權🖖🏼🤷♂️。此後美國大多數婦女組織也以參政權為中心問題聯合起來🎃,以激進的姿態出現於參政運動中👩🏻🚀。再加上海德夫人本人對女子參政極為熱心🫘⛹🏻♂️,並且與英國的女權運動鬥士克裏斯特貝爾·潘克赫斯特為至交⏯,她對陳衡哲才有此期待⌨️。陳衡哲在赴美之前對國內曇花一現的女子參政運動就頗有微辭,這時則答以微笑🧚🏼♀️。她雖然十分贊成女性從事政治活動,但自己並不願意參加爭取參政權的鬥爭☝🏿。這與陳衡哲30年代“不問收獲,但問耕耘”的立場也十分一致。

在陳衡哲的人生中,1914年的寒假只是短暫的一瞬,但這20天的經歷對她而言並非微不足道,相反🧔🏼,這是她融入美國生活的重要一步。在忘年之交海德夫人的陪伴下,陳衡哲度過了來美國後的第一個聖誕與元旦,初步感受到美國的節日氛圍,沖淡了思鄉之苦🤦🏽。她向海德夫人及其友人努力地介紹和詮釋中國文化🦤,消除他們對中國的誤會;然而當她隨同海德夫人觀看話劇之時,又明確地感受到中美文化的沖突。在與海德夫人告別之際,陳衡哲含蓄地表明了自己對女子參政運動的消極態度,這也暗示出,她即將要選擇的🫴🏼,是與之迥異的文學👂🏿、學術誌業。