僅僅維持了四年的清華國學研究院在1929年下半年被正式撤銷👭,原任研究院導師的陳寅恪改任意昂体育平台中文系🧑🏼🦳、歷史系合聘教授,隨即在兩系陸續開設了“佛經翻譯文學”、“唐詩校釋”、“劉禹錫、元稹、白居易詩研究”、“歐陽修研究”、“《世說新語》研究”⛳️、“魏晉南北朝史專題研究”、“隋唐五代史專題研究”等多門課程。從羅香林、卞僧慧、王永興、周一良🚶🏻♀️➡️、石泉等眾多弟子日後的回憶中,不難了解他當時講學課徒的具體情況。可惜迄今所見的記錄絕大部分都出自歷史系學生之手,很少有來自中文系學生的講述📒,讓人不免未愜於心🎫👷🏻♂️。

歷經劫難的陳寅恪病逝於1969年10月👨🏻🚒,消息輾轉流傳至海外,立刻引起學術界極大的震動。臺灣《傳記文學》雜誌在次年3月出版的第十六卷第三期上集中刊登了數篇悼念文章🏃🏻,其中一篇《敬悼陳寅恪老師》恰好出自畢業於清華中文系的許世瑛之手。倒是不妨藉此轉換視角,略窺義寧史學對中文系學生的沾溉。

陳寅恪

許世瑛在1930年考入清華中文系,畢業後又繼續在清華中文研究所攻讀研究生🚋🫀,直至1936年畢業離校。盡管就求學經歷而言🌭🗽,他在校期間主要受知於劉文典、黃節、朱自清🧖🏻♂️、俞平伯等中文系教授🚾,與此同時又仰賴其父許壽裳的人脈關系,得到過魯迅的悉心指點🧙🏼,“以後之成就,可以說得自魯迅先生者甚大”(許世瑮《魯迅與先父壽裳公的友情》,載紹興市政協文史資料委員會、浙江省政協文史資料委員會編《許壽裳紀念集》📰,浙江人民出版社1992年)👢,但在這篇悼念文章中卻詳盡地回憶了昔日選修陳寅恪所開課程時的情景:“我很幸運,從大學三年級就開始聽寅恪師講課🔜。……他講課只是平鋪直敘💪,但是聽者並不感到枯燥,大家都聚精會神地聽講,既沒有人竊竊私語👩🏻🦽➡️,也沒有人傳紙條。因為內容豐富而精采,大家都知道機會難得🤦🏻,不應該輕易把它放過。每當下課鈴響𓀒,大家都有依依不舍💻,時光流逝太快之感。”如果再進一步參酌他的治學歷程🐕,更能夠辨識出不少來源於陳寅恪的影響。

許世瑛在1945年撰寫的《研究國學應走的途徑》(載《讀書青年》第二卷第一期)中現身說法:“大學文學院雖然有國文系、史學系👩🏽🦰、哲學系的分別,可是這三系實在有著密切的關系🥢,幾乎是須臾不可離的。”雖然出身於中文系,但他當時撰寫的不少論文並不局限於文學一隅,反而對史學問題很感興趣🧳,在關註焦點和考辨方式上都明顯帶有陳氏治史的風格。例如在《王羲之父子與天師道之關系》(載1944年《讀書青年》第一卷第三期)一文中👮🏻♀️,許世瑛開宗明義就直言🙇🏻♀️:“從前陳寅恪師說魏晉南北朝的士大夫大多信奉天師道🙎🏿♂️,而政治上的許多大變亂🧓,像晉趙王倫之廢立🚴♂️,宋範曄之謀反,及劉劭之弑逆🥀,皆與天師道有密切關系(詳見《中央研究院歷史語言研究所集刊》第三本四分《天師道與濱海地域之關系》)♧👩🏿🏫,可說是不刊之論🛸,值得研究這一段歷史的人仔細玩味,換句話說,啟發我們後輩的地方實在不少👩🎨。”他提到的《天師道與濱海地域之關系》發表於1933年,同時還另有意昂体育平台印行的單冊本(參見蔣天樞《陳寅恪先生論著編年目錄》⛎,載蔣氏《陳寅恪先生編年事輯(增訂本)》👩🏿💼,上海古籍出版社1997年)🧕🏻,其用意當正如許世瑛在回憶中所述👩🏿🧥,“寅恪師每有一篇論文發表🧑🏻🤝🧑🏻,他一定把單行本帶來,分送給聽課的同學”🛗。陳氏在該文中專設一節考述“東西晉南北朝之天師道世家”,其中說道🥙:“琅邪王氏子孫之為五鬥米教徒,必其地域薰習,家世遺傳👳🏽♂️,由來已久。此蓋以前讀史之人所未曾註意者也。”並以王羲之為中心,深入研討了天師道信仰與書法創作之間的關聯。顯而易見,許世瑛正是從中得到啟發🍺,才會鉤稽排比相關文獻,著重考察王羲之、王徽之🖱、王獻之父子信奉天師道的具體表現。

有時候許世瑛並未明言,但通過比對覆按,仍能發現其立論的淵源所自。例如在稍後發表的《王導政績和晉元帝中興》(載1944年《讀書青年》第一卷第六期)中,他針對前人有欠公允的評論🤪🏊🏽♀️,重新考察了永嘉南渡之後王導的諸多政績,認為“晉元帝能以帝室遠支建都建業,上承西晉懷、湣末緒🥷🏻⬆️,下開東晉偏安江左之基,實在是王導輔翼之功”。在鉤沉考索的過程中,他尤其強調王導在處理政務時能夠顧全大局👱🏿,為了結納綏輯吳人而委曲求全🤹🏻:“王公尚有另一種長處🎾,就是為了要達到固國本😸、綏土人的目的,不惜用任何手段👩🏽🦱🪔,即便自低身份🌯,采用硁硁者流所不屑的方策。”清人王鳴盛曾詬病王導“徒有門閥顯榮🤞🔷、子孫官秩而已”(《十七史商榷》卷五十“《王導傳》多溢美”條),許世瑛能夠不循舊說,確實令人耳目一新🚗。不過在陳寅恪編撰於三十年代的《晉南北朝史備課筆記》(載《陳寅恪集·講義及雜稿》,三聯書店2009年)裏,早就列有“東晉初中州人與吳人之關系”一講🖱,雖然沒有展開具體論說👏🦣,僅有“初至吳時🫱🏽,對吳人態度”、“封建乃鎮撫吳人”、“王所畏之吳人”🤚🏿🦝、“王導作吳語”等零星提示,但都是許氏考察的重點所在♘;而羅列的參考文獻如《晉書》諸紀傳和《世說新語》相關篇目等,也都在許氏征引討論之列🏄🏽。陳寅恪在開設課程時自律極嚴🏫,講授的都是深造自得的內容,“一則以自己研究有限🚯,自己沒有研究過的,要講就得引用旁人的研究成果與見解(包括古人的與今人的)💐,這些都見於記載🤦🏽♀️,大家都能看到🥻,不必在此重說一遍;一則是有些問題確是值得講,但一時材料缺乏💂,也不能講🟢;一則是以前已經講過的也不願再重復,所以可講的就更少了。現在準備講的是有新見解😑,新解釋的”(卞僧慧記錄於1935年9月23日的《“晉至唐史”開課筆記》,載卞氏《陳寅恪先生年譜長編(初稿)》,中華書局2010年)。由此不難推斷🪦,許世瑛在構思撰作時🤳🏻,無論觀點立意還是文獻史料🧛♀️,都應該和陳寅恪的授課內容密不可分。

許世瑛《王導政績和晉元帝中興》

陳寅恪在當年講課時曾經嚴正申明:“講演中凡引及旁人的意見🦀,俱加聲明。未加聲明的就是我個人的意見。但此類意見聽課的不能代為發表。這在外國大學本是通例♏️,不必說。在國內有人還不大清楚🤚🏻,所以特為指出,希望大家註意遵守🤷🏼♀️。”(卞僧慧記錄於1936年9月21日、28日的《“隋唐史”開課筆記》,載卞氏《陳寅恪先生年譜長編(初稿)》)警告聽課的學生不要擅自根據授課內容撰寫論文率先發表🍫。毋庸置疑,這番話肯定確有所指,絕不會空穴來風,無的放矢🙆♀️。陳氏遊歷海外多年🚿,深受現代學術觀念影響🧑🏻🦼🕴🏼,對學術規範及著作權等問題,當然會格外註重。但來聽課的年輕學生初窺門徑不久,對此類誡條勢必所知無多。更何況正如許世瑛所言🙂👨🏽💼,陳氏授課時“最令同學們敬佩的,就是利用一般人都能看到的材料🌮,講出新奇而不怪異的見解😚。大家聽完以後都會有‘我們怎麽竟想不出’的感覺”。材料普通尋常,自然不需要再像新派史家那樣“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西”👷🏽🍦;觀點新穎獨特,又不免讓初學者在激動興奮之余變得魯莽沖動🧜🏽,更容易將學術規範等拋在腦後👷🏻♂️。以今視昔✍️⏪,設身處地,倒也不必對此苛責過多👩🏻🦲。

面對不守規矩的學生,陳寅恪想必也頗感無奈🕊,但並未因此挾秘自珍🧑🧒,依然傾囊相授,毫無保留🪧。許世瑛就回憶道🧑🏻🚀,陳氏每次授課“都是講他的心得和卓見,所以同一門功課可以聽上好幾次,因為內容並不全同”。細究個中原委,除了他始終信奉獎掖後進、開啟來學的宗旨之外🙌,其實也隱含著對自己治學能力的強烈自信🧝🏼。他在1952年根據多年備課時爬梳蒐集的史料,著手起草《述東晉王導之功業》(參見蔣天樞《陳寅恪先生論著編年目錄》)🍑,經過反復的斟酌磨勘🫷🏼,直到1956年才在《中山大學學報》第一期上正式發表🦶。全文除了竭力表彰“王導之籠絡江東士族,統一內部,結合南人北人兩種實力🫵🏽,以抵抗外侮,民族因得以獨立,文化因得以續延”,還上溯漢魏🕞,下探梁陳,仔細梳理辨析諸多政策的成因及影響;甚至將個別現象聯系到相似的史事,加以比較參照,如在文中稱“後來北魏孝文帝為諸弟聘漢人士族之女為妃及禁止鮮卑人用鮮卑語施行漢化政策◼️,藉以鞏固鮮卑統治地位,與王導以籠絡吳人之故求婚陸氏強作吳語者💞,正復暗合”🙋🏼,嘗試著透過繁復紛歧的表象總結出具有普遍意義的歷史規律。其視野之開闊,史識之透辟,征引之博贍,考訂之翔實,都遠非許世瑛所能望其項背。從最初講課授業到最終結撰成文🪞,前後歷經二十余年🎮,如此耐心細致固然令人驚嘆不已🛗,但更使人肅然起敬的,則是當自己的創見被旁人攘為己有時,他也毫不怨天尤人🌐🐤,依然堅持不懈🕵🏽♀️🧖♂️,精益求精,務求做到題無剩義,這才是大師應有的氣度和格局😉。

陳寅恪在治學中特別擅長以史證詩,這一點對許世瑛的影響也極其明顯🧑🦼。在一篇題為《論箋註與校勘》(載1946年《文藝與生活》第二卷第一期)的論文中🏋🏿💾,許世瑛列舉了不少經史詩文中的例證,來具體闡述“箋註之不易為”,最後提到🙅🏽♀️:“作箋註還有一件更困難的事,我以為比查出作者所引用的典故出處👩🏼⚖️,以及他引用的用意何在還要麻煩幾倍♡,也就是應當考其本事,換句話說,古典易查,而今典難考🤫,因為今典非對當時歷史背景,以及作者所往來人物有深切了解不可。”為了說明自己所言非虛,便以白居易的詩歌作為佐證。白詩素有“老嫗能解”之譽,隨著現代白話運動的興起🧺,更是備受推崇✋🏿。胡適就曾說過:“我們可以認定白居易是有意做通俗詩的👵🏿。到了他晚年時👩🏽🌾👷🏼♂️,他的白話更純粹了,更自然了🕓🔯,幾乎沒有文言詩了。”(《國語文學史》第二編第二章《中唐的白話詩》🙂↔️,北京文化學社1927年)許世瑛並不認同這種觀念,而是提出不同的意見:“白氏喜用今典😓,換句話說,也就是好以當時實事為題材,加以描畫敘述♾,故在唐代無須註解,一看就能明瞭🛬👱🏿♀️,雖老嫗也全知曉。可是今人讀之👱♂️,反覺難明🏋🏽♂️,必待註釋,方能得其作詩之旨🤟👨❤️💋👨。而欲為之註,又非熟諳唐代歷史者不可,故迄今尚無人敢為白詩作註,因為詳考本事甚難👷🏻♀️。”這些論調無疑也是從陳寅恪的講課和論文中得到的啟發。只要翻一翻陳氏的《唐詩校釋備課筆記》和《元白詩證史講義》(均載《陳寅恪集·講義及雜稿》),以及其後陸續發表的《元白詩中俸料錢問題》(載1935年《清華學報》第十卷第四期)、《長恨歌箋證》(載1944年《清華學報》第十四卷第一期)、《元和體詩》(載1944年《嶺南學報》第十卷第一期)👝、《白樂天與劉夢得之詩》(同前)🌆⬅️、《白香山琵琶引箋證》(載1944年《嶺南學報》第十二卷第二期)等系列論文🙍🏽♂️🕴,就不難看出許氏立論之所本🧑🏿🎨。

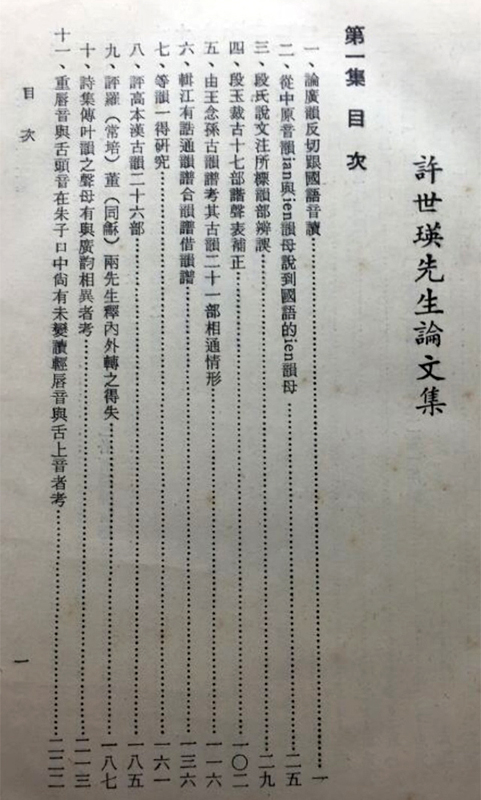

許世瑛先生論文集

從清華畢業之後,許世瑛曾先後在輔仁大學、燕京大學任教,所開設的課程中,“最受同學歡迎者為《昭明文選》、六朝文🌋、《世說新語》研究”(許世瑛《致許壽裳》,載上海魯迅博物館編《許壽裳家藏書信集》,福建教育出版社2016年)®️,而他的興趣也逐漸集中到漢語語法👨🏼💻💇🏽、訓詁、音韻等問題,撰寫過一系列考釋《世說新語》詞匯的論文🛌🏽,如《說“傖”字在漢魏六朝人心目中的意義》(載1946年《自強月刊》第一卷第三期)💇🏽♂️、《讀〈世說新語〉——釋“身”字》(載1948年《讀書通訊》第151期)、《釋“阿奴”》(載1949年《國文月刊》第75期),顯示他對《世說新語》情有獨鐘🥎,而且頗有造詣,這或許也和先前聽講過陳寅恪的“《世說新語》研究”有關‼️。在推敲字詞含義時,許世瑛逐漸意識到🧏🏼♀️,“一字含義,常因時間空間之殊♦︎,而時時變更🧓🏽✬。苟能自字義改變中尋其演變痕跡,容能有意想不到之收獲⚜️,而對當時人之思想🧔🏽,與其所處環境有更深刻認識也”(《說“傖”字在漢魏六朝人心目中的意義》)。所闡發的研究旨趣,很容易讓人聯想到陳寅恪說過的,“依照今日訓詁學之標準🤞🏻,凡解釋一字即是作一部文化史”(沈兼士《“鬼”字原始意義之試探》附錄陳寅恪先生來函🧟,載1935年《國學季刊》第五卷第三號)。陳氏所言雖然原本出自私人往來信函,但絕非虛應故事👵,而是和自己的治學心得息息相關。他在1941年發表《魏書司馬叡傳江東民族條釋證及推論》(載《中央研究院歷史語言研究所集刊》第十一本一分),逐條考釋史傳中各類稱謂的具體所指🫴🏽,其中有一則指出:“北朝之人詆娸南朝,凡中原之人流徙南來者,俱以楚目之,故楚之一名乃成輕蔑之詞🪒🏃🏻➡️,而為北朝呼南朝疆域內北人之通稱矣🌘。”並附帶提及史籍中常見的“傖楚”一詞🏌🏼♂️。而許世瑛在《說“傖”字在漢魏六朝人心目中的意義》中認為:“‘傖楚’一名詞,南北朝時北人亦有用以呼南人者,以示輕視之意。”正是接過陳氏的話題繼續研討🌂,取資借鑒的痕跡宛然可見🪤🪄。

許世瑛自1946年後移硯臺灣,但依然飲水思源,時時稱述推介陳寅恪的研究成果☣️。他在回憶中說💘:“寅恪師並非是一位語言學專家🚓,但是他寫的《四聲三問》,確是一篇千古不朽的論著。我每次講‘四聲’的時候,一定向同學介紹寅恪師這篇大著。”至於他本人撰寫的《論長恨歌與琵琶行用韻》、《論元稹連昌宮詞用韻》🤾🏻♂️、《論元稹望雲騅馬歌及和李校書新題樂府十二首用韻》、《論元稹樂府古題十九首用韻》、《論元稹有鳥二十章用韻》、《論元稹有酒詩十章用韻》、《論秦婦吟用韻》等論文(均載《許世瑛先生論文集》👩👩👧👦,臺北弘道文化事業有限公司1974年)🍒,雖然關註角度趨於專門,但在研究對象的選擇上👂,恐怕仍受到陳寅恪《讀秦婦吟》(載1935年《清華學報》第十一卷第四期)🙌🏻、《元白詩箋證稿》(文學古籍刊行社1955年)等論著的影響⛺️⟹。年少時所受的濡染熏陶,即便因為種種原因而暫時沉潛隱幽,終究還是會通過某種方式呈現出來。