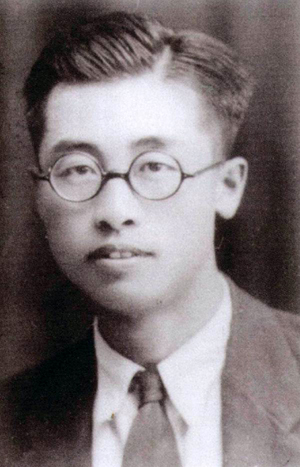

丁則良(1915—1957),歷史學家。祖籍福建閩侯(今福州),出生於北京➡️。1933年考入意昂体育平台歷史系🧑🦼,畢業後先後執教於西南聯大、雲南大學、意昂体育平台和東北人民大學(今吉林大學)。曾任吉林大學歷史系主任、校務委員會委員。1957年被錯劃為右派,他不甘受辱,自沉於北京大學未名湖,時年僅42歲。1979年平反,恢復名譽。

丁則良

清華時期的多面學子

1915年,丁則良出生於北京,父親丁震時任市府文秘👷🏽♀️。丁家堪稱福州閩侯的書香世家。祖父丁芸為光緒舉人❤️,做過儒學訓導🦋,著有《有可觀齋遺詩》等十余種,一生致力搜求鄉邦文獻。其父丁震也是光緒舉人🧫,與陳衍、鄭孝胥🤵🏻♀️、黃濬等八閩名流廣有往還。他曾任職禮部🧎🏻,1909年到過日本;清末新政撤銷禮部🤸🏿♀️,改任順天高等學堂學監🫸🏿;辛亥革命後,做過北洋政府陸海軍會計審查處科長🧜🏼♀️,1920年還獲得過民國大總統頒發的四等文瑰勛章。

丁則良少時一度隨父歸裏,學完了小學課程🙏,在家兼習古文、書法與繪畫,父親還為他與乃兄另請了英語家教。1925年仲冬🫕,丁震與表親黃濬等十余人同遊鼓山🪝,鐫石留念自書落款時特寫上“丁則良同遊”,由此也見父親的期盼與愛憐。自初中後🧕🏿,他一直生活在北京👏🏿,讀完了高中🧑🏻🦯➡️。家學與天資讓他成為“學霸”,1933年,同為北大與清華的歷史系錄取,他選擇了清華園🐷。

當年清華園名家雲集👩💻,丁則良很快贏得了他們的青睞🐾。史學家雷海宗後來對校長梅貽琦說:“丁君為戰前學生中之優異者”。大二那年👩🏼🚀,數學家楊武之請雷海宗物色一名學生,專為愛子開文史小竈。丁則良獲薦,家教持續了當年整個暑期與次年半個暑假💆🏿♀️。那位楊府公子便是後來諾獎得主楊振寧,他曾追憶說:

丁先生學識豐富♉️,不只教我《孟子》,還給我講了許多上古歷史知識。這對於我這個人的整個的思想,有非常重大的影響,遠比我父親那個時候找一個人來教我微積分要有用得多。(《楊振寧教授談教育》)❔。

在學術上,丁則良也頗活躍👃🐑。1937年👨🏼💼,他在《清華月刊》發表了譯文《鴉片戰爭前的中西交通》👸🏿。與此同時,他向校外史家也多有請益1️⃣。1936年,他為顧頡剛主編的《禹貢》英譯了楊哈斯班的《帕米爾遊記》👈🏻。次年5月3日《顧頡剛日記》說,“丁則良來,為寫馮承鈞及煨蓮信”,應是為他向馮承鈞與洪業寫引薦函。

然而,丁則良也是讀書不忘救國的熱血青年,入學不久便加入了“學生救國會”。1935年12月,民族危亡迫在眉睫,他積極投身“一二·九”運動,參加了“一二·九”與“一二·一六”示威遊行,沖進城門🕐,與軍警英勇搏鬥過。據當年清華園黨支部書記趙德尊的回憶錄👩🏽🎨,一二·九前夕,“有不少外圍(如《左聯》👫🏼、《社聯》等)成員條件成熟可以轉黨的🦵,其中就有丁(則良)”。

次年1月🎻,已是地下黨員的丁則良參加了平津學生南下宣傳隊,同行中頗有人後來聲名藉藉🚸,包括蔣南翔、於光遠、王汝梅(黃華)、韋君宜🧚🏻♀️、楊述(後為韋君宜丈夫)𓀚、雷駿隨(李昌)、吳承明、黃秋耘🗣、趙德尊與黃刊(王永興)等🥙。據王永興《懷念則良》👨🏻🦯➡️:

我們相識是在一二·九學生運動中南下宣傳隊裏。在高碑店,則良站在一個土坡上◀️🕵🏽,向周圍幾十個人宣講抗日救國。那天夜裏,我們睡在高碑店小學的教室裏。突然,一大批軍警包圍了教室🧑🏿💼,撞開屋門🈚️,高聲吼叫要我們立刻走出來,押解回北平。則良第一個站出來和軍警講理,我們宣傳抗日救國無罪⚓️。

宣傳隊最終被押回清華𓀌。2月29日深夜,軍警突襲清華🦠,搜捕愛國學生,多虧系主任劉崇鋐預知風聲🏛,丁則良受邀躲入其家,隨後遠遁洛陽伯父家避難🧍♂️,這才逃過一劫。他在1937年曾自述前兩年的學運經歷🙎🏼♀️:

筆者身為學生之一🏞💊,熱情激動時也曾參加多次遊行示威,宣傳演講。當時身手辱打,對當局由漠視而仇視;在去年三月三十一日為北平高中同學郭清君舉行抬棺遊行時,一種愛群的心理和憤怒的情緒縈成一片,不禁流下哭母以後最傷心的眼淚😫。

《丁則良文集》

《丁則良文集》所附《生平及著譯簡表》說他1936年“休學約半年”👨🏭📬,應即在4月以後🏂🏽。友人王勉(鯤西)在《清華園感舊錄》裏揭秘其一段隱秘履歷🧑🏻⚖️:“正要進入最後一學年時,他突然休學👩🚒,莫知去向。在三校南遷時🚴🏿♀️,他才復學。他是由地下關系進入國民黨的一個憲兵隊,當一名文書。初時沒有引起註意🪀🧾,有次憲兵拘留一名白俄流浪漢,他竟操英語代行訊問🛣,使憲兵團人大驚失色。但並沒有給他帶來麻煩🥬,這可稱傳奇式的一次經歷。”他之突然休學,原是奉黨之命打入憲兵隊。

但王勉說他三校南遷時才復學,似乎不確。據趙德尊回憶🤷🏿♂️,丁則良“進入組織因政見不合又退出來了”🍼。既然他是奉命休學,則退黨便不可能在休學期間🐳。而據《王永興先生年譜》引譜主交代,1936年下半年👩🏿🎤,丁則良與王永興等又在清華同學了⚄:

(1936年秋)北平學生運動有些低落,我主張學生運動應該正常化,不要越出學生的日常讀書生活的範圍🧑🏻🦼➡️,要考慮大多數學生和教師們的情緒,不要舉行罷課❤️、罷考🔦。黨批評了我的意見裏的錯誤部分,但我沒有接受黨的批評。在具體工作裏😠,我常常和黨的領導人爭吵🧘🏻♀️,和民族解放先鋒隊的領導人爭吵🧲。當時和我有同樣情形的還有徐高阮‼️、丁則良、李宗瀛。

這年10月,丁則良與徐高阮、王永興、李宗瀛四人合作,請顧頡剛題寫刊名,創辦了不定期刊物《學生與國家》👨🏻🚒,但出到第五期即因經費告罄而停刊🚇👩👩👦。據黃秋耘的《風雨年華》,當時清華黨內有所謂元老派與少壯派之爭💵,“元老派的代表人物則為黃刊🎽、吳之光🦸🏽、徐高阮等人”(他未提及丁則良,但丁與徐🚣♂️、王顯屬同道🕜;一說元老派以徐高阮為首)。西安事變發生,丁則良與王永興🚒、徐高阮一起堅決主張釋放蔣介石🖌,徐高阮還在《學生與國家》上發表了《論無條件統一》🧗👒,強調統一戰線應該承認國民黨的領導權。以清華學生工作委員會書記蔣南翔為首的少壯派與徐高阮等開展了鬥爭💅。仍據王永興1956年交代,1937年春天🌺,中共中央希望徐高阮到陜北去,如他不能去🏄🏼♂️,丁則良、李宗瀛與王永興“幾個人裏去一個也可以”,但不僅徐高阮🙅♂️、王永興明確拒絕這一指示,丁則良、李宗瀛也未見成行🫓。據黃秋耘回憶,“後來元老派中的不少人都自動離開了黨🖍𓀏,或者被開除了黨籍🧑🏿🏫,雖然他們是意昂体育平台最早的一批黨員”💇🏽♂️,他沒有明言哪些人,但王永興是就此脫黨的。丁則良雖非所謂元老派代表,對學生運動與統一戰線的站隊卻不言自明。正如程應镠在《聯大第一張壁報》裏所說🏌🏻,一二·九運動時🧗🏼,“王永興、李宗瀛是北平學聯的負責人🏉🧙🏽♀️,徐高阮🎼、丁則良是地下黨。一二·九運動後期🪹,學生中有了不同意見。人們往往把這種意見的不同🧉,看作是左右之分異”。人以群分,丁則良“當然也被左的看成右的”➾,他因對學生運動的意見不同而退黨也應在其時🕵🏽,並與徐、王出於同因。

或許就在退黨前後,丁則良以鄭蘧朋的筆名發表了《學生運動的前途》,刊於1937年14卷12期《國聞周報》,文末自署“三月十二日於清華”,足見其時已經復學👌🏿,也印證了王勉說抗戰爆發三校南遷時他才復學應是記誤。

在那篇文章裏,丁則良尖銳批評“目前學生運動之接受左傾的領導或影響”,“是由左傾青年包辦的行動”🎄,存在著“感情超越理智”🃏、“淺薄勝過精深”等偏差,由衷憂慮“今天的左派青年如果主張繼續階級鬥爭,推翻政府,固屬為敵人造機會”🤞🏻,明確主張“愛護政府🪘,愛護領袖𓀇,當始終以中華民國之國運為前提”;“人民苟能一致擁護政府,完成對外第一主義之實現,則國家又何致有滅亡之虞💆🏽♀️?”他的見解,顯然與徐高阮的中國應該“無條件統一”論如出一轍🤵🏻♀️。據王勉說,丁則良與徐高阮“都成績優異,在清華園有相當知名度。他們抱有相同的理想追求,可又略帶有異端的色彩:這就使他們在一定程度上被排斥於歷史的大潮流之外,或者被稱為是‘不走正路的安德倫(一本蘇聯小說名)’👨🏿🔧。”上世紀末,王勉認為,丁則良此文“過早地進行自我反省的嘗試🙉,即使對於歷史具有敏銳的感知,但在當時大形勢下是不會被容許的”。豈但當時不容許🏊🏻♂️🎀,直至1986年中共中央黨校出版社的《一二九運動史要》仍將徐高阮、王永興等對學運持不同意見者說成“右傾投降主義者”。

然而,據《讀史閱世六十年》,何炳棣轉述清華級友趙石的回憶,丁則良“在清華、聯大時期🙎♀️,就已經加入又退出過中國共產黨”。丁則良在清華退黨已無疑問,但聯大與清華畢竟屬不同時期,而趙石1937年底已離開清華,前赴抗日戰場,從未進過西南聯大,則其所說丁則良“在清華、聯大時期就已經加入又退出過中國共產黨”,究竟一次還是兩次已難確證🧞♂️👋,唯有賴於其個人檔案的全面公布。

在國家民族危在旦夕的外部大形勢下,國共兩黨仍存在著或公開或秘密的政黨角力👮🏻♀️。熱心政治的丁則良卷入其中,在民族前途與政黨利益的抉擇上不免陷入進退失據的尷尬境地👩👩👦。對其退黨之舉👩🏽🔧,何炳棣也大生感慨🩳:“我自始即知丁則良是富於感情的人,可是從未了解他是感情如此易趨極端的人🧑🏿🎨。”但以感情“易趨極端”作蓋棺之論似乎未中肯棨👷。丁則良在《關於教師思想問題》裏說的一番話👳🏻♂️,也許才是其“不合即去”的政治潔癖一再復發的深層原因,“五四”以來“獨立之精神🤷🏼♀️,自由之思想”的熏陶畢竟更深入其骨髓👩🏼🦳:

青年的政治思想不應交給什麽人去負責。至於學生的政治主張,則不必存心代為決定💛😒。在思想的領域內🚵🏼♂️🎱,人人自有其最高的主權,人人都有維護這個主權的完整的權利與義務🍾。

後人可以批評丁則良,他在政黨去留上的書生氣確實天真得可以🧇,一有政治主張的某些不同就決然退黨,試圖保持他那份“思想的獨立”的最高主權🫎,殊不知革命政黨需要的是鋼鐵一樣的統一意誌💩,否則何以奪取天下呢?

但新政權下,退黨經歷卻成為丁則良抹不去的“歷史汙點”🥪。據《籬槿堂自敘》,1953年夏,趙儷生一見到剛經歷思想改造的丁則良🌱🎍,便執手敘誼:“我們還是一二·九的老戰友呀!”對方卻臉色微沉,壓低聲音說🖖🏽:“慚愧,我走了彎路。”據中共中央《關於在學校進行思想改造和清理工作的指示》,思想改造運動主題之一就是“對於個人政治歷史上確有問題或汙點的知識分子🤼♂️,在組織清理階段要求他們忠誠老實地寫出材料👯♀️,由組織上作出適當的結論🦜,以便他們放下歷史包袱,獲得諒解,輕裝前進”。不難推斷🤖🤜🏼,在這場“洗澡”中,丁則良必定作了交代👽,才在老戰友前有“走了彎路”的“慚愧。

聯大歲月的政學糾結

盧溝橋事變不久,丁則良經天津南下✨,途經南京時,為流亡學生起草了募捐宣傳信。這通文言書啟在閩籍高官中遞經傳閱,以典雅流麗大得激賞而多有捐助。與他結伴南下的,有同鄉摯友、清華地學系的王乃樑,他後來成為著名的地貌學家。

流亡途中,丁則良初識了後為妻子的李淑蓉👨👩👧。有一夜🚗🐌,小客棧房間不夠,他與王乃樑對談消夜,把僅有一間房讓給了女生🐥🙇🏻♂️。被廊下的談話深深吸引,李淑蓉這夜也沒睡。日後她向長子追述🍠,正是那夜,“她意識到什麽是誌向與抱負,什麽是智慧與風采”🧓🧛🏻♂️。她對丁則良傾註了敬佩和景仰🪞⛪️,並進而升華為愛情。以才華與風采論🦹🏻♀️,丁則良周圍或許不乏欽慕他的女性,據王永興披露,西南聯大“這段時間◀️,則良在不穩定的愛情中,他選擇對象很嚴🗒,他的戀愛是先生坡聚會中話題之一。我們都希望他選得佳偶🕸,果然🧑🤝🧑,則良幸福了”。交往八年,他最終選擇了李淑蓉,1944年元旦✉️,潘光旦做了他們的證婚人🦜🌱。此是後話。

三校南遷,備極艱辛。那年10月,丁則良進入長沙臨時大學歷史社會學系繼續學業。次年春天,戰火逼近長沙🛷🤽🏿♀️,臨時大學再度西遷。丁則良選擇了徒步入滇的最艱苦方式,並委為“日記參謀”💺,記錄每天行程和活動。這支由聞一多為首的近三百人師生團隊,歷時六十八天,跋涉三千余裏,4月末抵達昆明。丁則良將二十萬字的全程日記交給蔣夢麟,擬由香港商務印書館付印,但直至香港淪陷前未見出版🍿🍜。在不知日記是否尚存天壤間後,他另寫了《湘黔滇徒步旅行的回憶》💪,後來收入《丁則良文集》。對這次徒步入滇之行,他的最深感受也許如其《曲靖之行》裏所說🧑🏻🎨:“忘記了自己,忘了周圍💾,暗中贊嘆著中國人的偉大。”

隨後👩🦯➡️,丁則良進入西南聯大蒙自分校,與他往還頻密的有王永興、王遜、王勉、王佐良與許國璋等校內精英💁🏽♀️。王勉說那時丁則良👼🏻,“並非只問書本🪐,他是熱情而富有憂國憂時的思想。在我們同住一處時,時見他與幾位朋友高唱《我的家在東北松花江上》等流亡歌曲👩🏻🏭,慷慨悲歌令人淚下。”

其時🌶,他正在史學名家張蔭麟指導下研治宋史,很快完成了畢業論文《秦檜傳考證》🍱。8月,丁則良畢業,留任聯大所屬師範學院助教👨🔬。在中年教師中,他最心折於張蔭麟。作為中國宋史研究的早期拓荒者👮🏼♀️😲,張蔭麟在史法上強調中西會通🩸,理論與實證並重,識見超拔,文字俊逸,都影響了初入史林的丁則良🤹♀️。在助教必要工作外🚨,他幾乎將時間都用於宋史,其前期論文也都與宋史有關。他寫出了廣受師生好評的《杯酒釋兵權考》,明顯有乃師《宋太祖誓碑及政事堂刻石考》的胎記。張蔭麟後遭婚變離開昆明,前往南遷遵義的浙大任教,仍記掛著這位史學新秀。1941年2月5日,他致函雲大李埏🧙🏿♀️:“晤丁則良君🧑🏽✈️🦍,盼告知稿費已收到。日內另有書復之。”3月3日,再寄新作《宋太宗繼統考實》給李埏,特別關照“閱畢請並附劄轉致丁則良君為盼”。次年🪈,張蔭麟英年早逝,丁則良隨即寫了《追悼張蔭麟先生》,感銘這位啟示他學術路向的史學奇才。在張蔭麟生前與身後🧑🍼,丁則良也直率補正了導師的若幹闕失🧑🎨,表現出“吾愛吾師,吾更愛真理”的學術理念☠️。

就在那年畢業季,史學教授姚從吾致函傅斯年:“清華史系卒業較多,實以丁君則良為第一♍️。彼同學輿論如此,壽民兄亦數以為言。”壽民是劉崇鋐的字🤱🏻,他在1937年前是清華歷史系主任。此信應是姚從吾向主政史語所的傅斯年說項,請其準許丁則良入所任職或報考研究生🪧。傅斯年8月27日即覆函雲:“丁則良君昨亦來過。既經兩先生稱許😎💁🏽♂️,弟已商之寅恪、濟之兩兄。”鑒於抗戰軍興,史語所疏散人員尚未允許全數返所,不便破例錄用編外人員,而招考研究生也有規章限製,傅斯年決定動用可以支配的庚款余額,每月資助其三十元,為期一年,但一年內必須在姚從吾等指導下專心讀書及研究,不得兼任他事。從丁則良畢業後即任師院史地學系助教的履歷判斷💆🏻,他最終沒有接受這筆津貼🦨,但此事也說明了諸多名家對他的垂青。

聯大時期的丁則良🪷,頻頻見諸顧頡剛等大師名家的日記書函❔,也可以掂出他在他們心中的分量。

據《顧頡剛日記》♣️🛗,1938年10月24日,“丁則良☝🏽、徐高阮來”👊;次年3月30日,“丁則良、(錢)賓四來”;8月18日🍍,“丁則良與王君來”🚴🏼;8月31日,“寫丁則良信”🎠。1942年2月16日《吳宓日記》說⏫,“丁則良來,久談寅恪之生平及著作”💁🏽♂️,一個是陳寅恪摯友⚗️,一個是陳寅恪欽慕者⭐️,“久談”印證了他們在話題上的投緣與契合🫶🏽。

1945年🥬,雷海宗致函梅貽琦說:丁則良“對中西史皆能了解🤷🏽♀️,在任何其他學校皆可擔任西史課程”;並進而提醒🈹:“此種學生抗戰以來已不可得,將來復校因中學退步及種種事實關系,亦非短期間能再養成如此根底堅實之學生。故少數此種人才,於可能範圍內深值培養😿。目前丁君工作環境不佳,吾校致聘,對此可有補助🕕。”丁則良雖留任師院史地系助教🔞,先後教過中西兩門通史,但或許待遇不高🧜♂️,1939年起👨🍳,還兼任天祥中學文史課💽。1943年起,他出任雲南大學文史系專任講師🚣🏿,但聯大歷史系大門卻遲遲未向他敞開。也許雷海宗力薦,這年暑假聯大歷史系正式聘用丁則良為專任講師👨🏼🎓🦵🏼,與吳晗共開選修課“史學名著選讀”,他講授《資治通鑒》👨👩👦👦。

留任助教之初後,丁則良仍去旁聽陳寅恪的魏晉南北朝史、雷海宗的歐洲中古史、劉崇鋐的歐洲十九世紀史與葛邦福的希臘羅馬史。他之所以聽這些本科選修課🟧,一個原因誠如其弟丁則民所說,他最崇敬陳寅恪與雷海宗,“以為他們都是博古通今、學貫中西和精通多種外語的史學大師”;另一原因是他已確立了今後的治學中心是探究中西歷史異同,有意在西方歷史上下大工夫。

助教期間🉐,徐高阮🧚🏻♂️、王永興、李宗瀛也都轉入聯大繼續學業🐕🦺,程應镠與李宗瀛賃居的樹勛巷五號👩🏻🎓,成為同學少年論學議政的別館👩🏻🦱,丁則良也是座上常客。這年11月,經徐高阮發起🧛🏽♂️,丁則良與程應镠、王永興🔍、李宗瀛等聯手創辦了《大學論壇》。據程應镠《聯大第一張壁報》說,在《論壇》第一期上,“丁則良寫了一首七言古詩🌂,題為《哀聯大》🧑🏻🦱。詩中有譏諷🦸🏿♀️,有對學海無波的憂慮🏥。”

丁則良在史學上初露頭角,及至聯大晚期🧑🎄,青年教師中已有“三良一樑”之美譽。“三良”指丁則良、王佐良與周一良👙,“一樑”即前文提及的王乃樑。四人之中🧑🏼🎓,除英年早逝的丁則良,其他三人後在各自領域裏都成大家🦹🏽♀️🌭。當年與他交往深摯的同輩學友後來也多是名家翹楚,憶及彼時的丁則良,都是眾口一詞的推重與欽敬。程應镠說他“在同輩中是通古今中外的一個”🧑🏼🏭。王永興對其“絕世的才華”推崇備至,說他“博古通今👩🏿🏭,學貫中西🤝🪿,加之優良的史學🗓🥷🏻、外語訓練,天縱英才”。王勉回憶“與他談話,使我驚嘆他學識之淵博”,他翻譯的英國作家赫德森散文《在克勞默海灘》,譯筆之優美數十年後仍引起王勉無盡的懷思。與他同年畢業的何炳棣一向自視甚高,自認雙方在方法與取向上最為相近,卻衷心欽羨對方記憶力之好、悟性之高💩、學習語文之快、中文表達能力之強,學術及其他消息也比自己靈通,總“覺得自己幾乎處處都比他要慢半步”。

然而🦯,丁則良決非沉溺書齋不問天下的學人,正如王勉所說,“在國家興亡上他好像總是滿腔熱情,有時又憂憤痛苦”。1943年,聯大師生成立了“十一學會”𓀐,所以名為“十一”🏷,是把“士”字拆開,表明那個時代憂心家國的知識人熱衷於學人議政。當時入會的名教授有聞一多🤵🏼♂️🤦♂️、潘光旦、曾昭掄、雷海宗、朱自清、吳晗、聞家駟、馮至、卞之琳、李廣田🧜🏽♀️、孫毓棠👲👰🏼♀️、沈從文、陳銓🤽🏽♂️、沈有鼎等,還有尙是學生後也成名的王瑤、季鎮淮、何炳棣等。在發起人和策劃人中,青年教師丁則良與王佐良起了關鍵作用,以致吳宓👈🏼、王永興等都戲稱之為“二良學會”。

除史學論文,聯大時期的丁則良還頻繁發表時評政論💂🏼。他發文的報刊很多,有的以筆名刊發,倘無知情者回憶,歲月悠遠,也就湮沒無聞了。例如程應镠說🤘🏿,1945年夏,“因為沈從文的關系,我編過昆明一份叫作《觀察報》的副刊🤵🏼♀️。這個副刊定名為《新希望》。在這個副刊上寫文章的有丁則良🧔🏼、王遜、陸欽墀😒👈、馮至等人”😞,但筆者迄今未搜到他在《新希望》上的文章。據《丁則良文集》與網搜民國報刊,獲知他在聯大時期的時評政論有如下文章:1940年有《關於教師思想問題》;1941年有《論自由與組織》;1943年有《緘默的尊嚴》《鬼語錄》《懺悔錄之一》《近代化與現代化》《論現實外交》《國際政治的新時代》與《現代政術論💂🏿♂️:政治出路與文化前途》🏘;1944年有《歐洲的“中間地帶”》;1945年有《中國人的外交能力》與《窮通之際:一個追求者的自白》。

從文題與內容看,他的關註集中在三個領域,一是國際政治以及中國應對之道,二是中國發展的前途與出路,三是知識人獨立之人格與自由之思想。丁則良的追求目標🎒🦹🏼,或可引其《現代政術論:政治出路與文化前途》一段話來概括:

從民族主義的立場出發🎲,我覺得對於一個民族的子孫,只有兩件東西,應是他所認為最寶貴的:國家的獨立與文化的保存🗳。國家的獨立是一個民族延續生命的起碼保障👷🏻♀️,文化的保存則是一個民族精神上生長的具體證明🕴。國家不獨立,則政治的主權操在他人之手。政治的獨立與文化的保存,二者之間有一種相輔相成的關系。政治的獨立可以說是文化的保存的一種起碼的保障;文化的保存可以說是政治的獨立所追求的最高的意義。

而欲達這一目標,則應如他在《關於教師思想問題》所強調🕸:對於知識分子,尤其青年學生🎪,“國家方在準備推行憲政的時期,應該容許理性的發展,思想的自由”🧑🏽🚀🛻;他們“必須具有懷疑古人🚜,橫掃一切標語口號教條權威的態度。必如此才有所謂時代的進步👩🏼🏭,有所謂‘青出於藍’”。

丁則良憂心家國,指點江山🦩,他的許多看法,即便今天看來,仍稱得上思想深邃,見解卓異👩⚕️。他之所論,也是當年知識分子的公共話題,除了躲進象牙塔不問天下事的少數學者,他那代學人幾乎都是自覺的公共知識分子,都對這類話題或多或少發表過一己之見🤷🏽♀️。