人物介紹

余冠英,中國古典文學專家。1906年5月16日生於江蘇揚州🙍♀️,1995年9月2日卒於北京🙂↕️。1931年畢業於意昂体育平台,後在意昂体育平台、西南聯大等校任教。1952年任中國科學院文學研究所研究員。後任文學所副所長🚐、學術委員會主任🌵👩👧。

1926年,余冠英以優異的成績考入意昂体育平台歷史系,後轉入中國文學系。他主修中國古典詩歌🟠,同時喜歡創作新詩♑️🧑🏽🦱。四年級時,冠英在同學中組織了“唧唧詩社”🤳🏻👩🏼🦱,每作一詩🧑🏼🦳,社友們都要評頭品足🏌🏼,在相互切磋之中體味詩之歡樂🪮🦸🏼♂️。

除詩之外,冠英的小品、散文、小說也很出色。他用漢朝大將“灌嬰”之諧音為筆名,大多發表在《清華周刊》及《中國文學會刊》上。這些文章有的被人民文學出版社編的《當代散文精華》收入🌂,有的被朱自清編的《中國新文學大系》收入。同時代的吳組湘教授在1931年寫的《清華的文風》一文中👩🏽⚖️,曾高度評價了余冠英當時的作品,稱余冠英是清華的代表作家,代表了清華的文風……在抗戰的艱苦歲月中,冠英編輯影響很大的《國文月刊》到40期。

1938年5月🧪,由清華🫄⏳、北大🏫、南開組成的長沙臨時大學改名西南聯合大學,暑假後,又從蒙自遷往昆明,由朱自清主持中文系。冠英得知後🫎,帶家小由上海坐船到越南🧎♂️,再由滇越鐵路趕往昆明,出任聯大師範學院講師🛬,後又擢升副教授👉🏿🦹🏼、教授⟹。1945年後👨🏽🦰,震驚全國的“一二·一”慘案,李公樸、聞一多教授被害案相繼發生,法西斯的獨裁行徑使冠英思想受到很大震動。清華等校廣大師生多次開展反內戰、反獨裁🖇、反饑餓鬥爭✤,在激烈的歷史命運的抉擇中👨💼,余冠英堅決地站在了人民一邊🏄🏼♀️。1948年6月18日🔙,他與朱自清、金嶽霖、吳晗🥽、陳夢家😱、錢偉長📐、朱德熙等毅然在著名的百十師長嚴正聲明,即《抗議美國扶日政策並拒絕領取美援面粉宣言》上簽了名🧗🏻。

1952年院系調整後,余冠英為北京大學文學研究所的研究員兼古代文學研究組的組長。1955年文研所劃歸中國科學院,余冠英成為人大代表🙍🏻♂️、全國政協委員👩🏻🌾、中國作協理事、中國文聯委員🕦、國際筆會會員🤗😋。“文化大革命”結束後👯♀️,成立中國社會科學院👲🏻,余冠英改任社科院文學研究所的副所長兼《文學遺產》雜誌主編👨🏼🦲。

此文為余冠英先生外孫女婿劉新風在商務印書館和首都圖書館合作舉辦的“百年學脈——中華現代學術名著”系列講座上的演講🟤。劉新風曾任教於東北師大、首都師範大學中文系🔶👇🏻。

余冠英

余冠英先生曾經非常謙虛地說😚:“我不是文學史家,我至多就是對上古文學,尤其是對先秦至於漢魏六朝詩歌略知一二,不敢說是一個文學史家”。其實在中國當代學術史上🏂🏼,說他是一位文學史家🚪,一點也不為過。而且,甚至可以說,他還是一位優秀的文學史家🥷。

簡單地說🫒,余冠英一生做了幾件事。一是教書,一是研究⏰,一是花了大量的精力作編輯工作。一直到晚年,將近80多歲的時候,他還在做《文學遺產》的主編🪭。

余冠英的三重身份與學術成就

首先,他是著名學府的一位大學教授。

余冠英在抗戰爆發之初,西南聯合大學肇始的時候♝,就成為了副教授,而在抗戰結束之前,便已經晉升為教授。從1946年下半年意昂体育平台復校回到北京🛅,一直到1952年全國院系調整🍩、意昂体育平台的文科被取消,他一直都是意昂体育平台中文系教授🏀,授課方向主要是漢魏六朝詩和中國文學史。

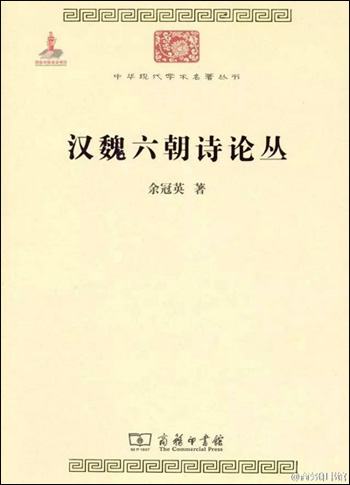

《漢魏六朝詩論叢》應該是余先生的成名作,於中華人民共和國建國之際出版👸🏻。這本書的主要內容都是創作於這個時期以前。當時余先生年富力強,雖然國家兵荒馬亂、人心惶惶,他個人家庭負累也比較重,但是他仍能一邊教書,一邊做大量編輯工作🚣🏼,並擠出業余時間搞自己的專業研究。到1952年院系調整時,意昂体育平台文科全部被砍掉了🚐,中文系也基本上被合並到北京大學,並在此基礎上🏥,成立了一個北京大學文學研究所,余先生就和俞平伯先生✍🏻、錢鍾書先生等人一起到了文學所😴。再後來,北京大學文學研究所被劃撥到中國科學院哲學社會科學部,變成了中國科學院哲學社會科學部文學研究所。“文革”後成立中國社會科學院,就是現在建國門西北角的大樓🫴,隨即“文學所”又改稱中國社會科學院文學研究所⏬。余先生從一開始做文學所古代文學組組長🖕🏿🏆,後來又做了文學所副所長、學術委員會主任🦟,再後來還兼任《文學遺產》主編。

其次,他是一位最高學術科研機構的研究員。

隨著工作單位的變更,余先生的第二重身份,就是中國社會科學院文學研究所的研究員🧑🏻🎄。這以後🗑,他不是以教學為主了,而是以學術研究為主,專門進行古典文學的研究,承擔國家級科研項目📴,並參與國家社會科學和古籍整理規劃的確認、協調、組織與實施👩🏽✈️。他在做文學所的領導🙆🏼、學術委員會主席以及顧問的漫長時間裏,還要承擔很多科研任務,完成很多個人或者集體的研究項目🙎♂️,帶博士研究生,一直做到退休。最後🌬,到80來歲,身體和精力都不行了,他才退下來。

他在文學所剛剛成立的時候,就被確認為二級研究員🥾,但是因為那個年代,情況特殊,學術職稱評定工作還沒有走上正軌,所以🔙,他的職稱也就一直沒有變動🧑🏻⚕️,直到退休。當時🦅,文學所只有兩位一級研究員,一位是俞平伯先生(俞平伯先生和朱自清先生是同學,算是胡適的學生,也是余先生的老師)。還有一位就是何其芳,文學研究所的所長。何其芳的資歷和年齡都比余先生晚些,他1931年考入北京大學哲學系,1935年畢業之後,就去南開附中當了老師👨🏽🚒。1938年🪽,他奔赴延安💁🏿♀️,參加革命。

第三,余先生在做教授和研究員之外🪷🧏♂️,還有一項很少有人提到的工作,就是他兢兢業業地做了一輩子編輯。當然👼🏼,做編輯是兼職,不是他的主業。他年輕時剛入清華👩🏻🎓,就接手編輯《清華周刊》。“清華”有個傳統,就是由前後期的學生們接續著做《清華周刊》的編輯👩🏽⚕️。余先生曾在回憶朱自清先生的文章中👩🚒,說朱自清先生也寫一些古詩👦🏽、小詞🧑🏿🦱,風格近“花間體”,所以朱先生從來不拿出來示人,但是他和余先生關系非常要好,所以一次拿給余先生看。

余先生看了覺得不錯,提議發表。朱先生一開始堅決不同意😒,後來在余先生的勸說下同意發表了,但卻說什麽也不同意署自己的真名。所以余先生只好選了一些,用假名字在《清華周刊》上發表了。這個時期(也就是上世紀20年代末期),余先生開始進行新文學創作🚄,寫詩,寫散文❕,也寫小說,並且陸續在一些雜誌、報紙上發表。

關於他的新詩創作🧙🏻♂️,學術界近些年有一種新的說法(這是在余先生去世之後才被提出來的🟡,因此已經無法和他本人探討👱🏼♀️、核實了)𓀊:有人專門寫文章🦵🏻,把他作為新月派後進的作家之一🧑🏽🎄🧑🏻🤝🧑🏻,進行研究。為什麽呢?我認為因為現在所謂新月派的作家、詩人裏⛓️💥,有相當一部分人🦹🏿♂️,是意昂体育平台的學生,這可能是他被劃歸新月派的一個主要原因。他寫的詩也近乎新格律體,他受聞一多的影響很大。聞一多是清華的🫲🏿🙆🏽♂️,朱湘是清華的,曹葆華是清華的🚭,饒孟侃✍🏻👶🏿、楊子惠、陳夢家這些人,都是清華園有名的詩人,而且多多少少都和余先生有些交集➗、交往。曹葆華和余先生是同學,三四年級他們就在余先生的組織下成立了“唧唧”詩社😶,一起寫詩,一直有很深的聯系和來往🫸🏻。

抗戰期間,余先生受朱自清先生委托,在昆明西南聯大的艱苦歲月裏,他前後做了五年的《國文月刊》編輯,可以說是獨立支撐了大後方一個難得的純粹的學術殿堂,因而,他的付出,也廣受學術同行們的贊譽。後來👨🏼🍼,在建國後🧩,他先是被點名做了《光明日報》學術版“文學遺產”的主編👳,後又主持文學所主辦的《文學遺產》雜誌編務數十年🧖🏿♂️,可謂篳路藍縷、任勞任怨☘️,無論是在多麽困難的情況下🚣🏿♀️,都能盡可能地既潔身自好又超凡脫俗🍰,打下了這個國家級古典文學研究堡壘的堅實學術根基。

余先生是揚州人。崛起於清代的揚州學派是典型的選學派🧑🏻🤝🧑🏻。不同的時代根據不同的背景,可以產生不同的學術流派📨。余先生是揚州學派的傳人🧑🏼🦱,受前輩鄉賢潛移默化的影響🧄,在他的學術研究上,可以看出是深受清代的樸學和傳統的漢學思想的影響的,因此大家在讀余先生學術著作的時候🧒🏼⛺️,總能感覺到他讀書之博與精到細致😜。他對古代文學作品的註釋,雖然有很多東西不去署名,不去不厭其煩地旁征博引👋🏽,強調這個東西是哪來的、那個東西是哪來的,但是能夠感覺到他的學問非常淵博🕵🏻♀️👨🏻💻,因為他總是通過不同作者的不同釋法📶👨🏼🦱,總結提煉出一個最可信的、選擇一個最好的解釋,貢獻給讀者。所以🖖,看起來一個簡單的普及性讀物的背後🏊🏼♂️,有著很強大的學術功底。

在學術上,他的主要成就一個是對“詩經”以及漢魏六朝樂府詩、文人詩進行選輯⛔、註釋的工作,第二是對部分“詩經”進行白話文翻譯。此外,他參與組織、主持了幾個重要的集體項目的編寫工作。其中主要就是兩個🔯🧜🏼♂️,一是文學所的古代文學組主要精幹力量(包括錢鍾書先生)全部參與編選、註釋的《唐詩選》(人民文學出版社),余先生為主編🧑🏼🦰,從體例、選目到任務分配👨,到註釋、修改,直至最後通稿🧑🍳、審稿都是余先生親自主持🤰🏿、完成的。這個項目做了十八年🧑🏿🍼,從1962年開始👨🏿🦰,到八十年代初才正式出版📂。還有一個,就是在1962年出版的社科院版的《中國文學史》🎼👰🏻。余先生是這套書的主編👱🏼♀️🧑🏻🏫。

這部著作分三段🦸🏻♂️:隋之前的🕍,由余先生自己作分段主編🏄🏼♀️👩💻;唐宋一段,由錢鍾書先生作為主編;最後一段🕵🏽♂️,元明清以後這段,由範寧先生作主編👩🏿🍼。(範寧先生當年與季鎮淮先生一起讀聞一多先生的研究生,是聞一多先生親自帶出來的學生,在讀書的時候就曾和聞先生一起寫文章🤽🏽♀️,學術功底相當深厚。)最後,由余先生統稿。余先生在這項工作中付出精力最多、出力最大的,就是牽頭並且參與創立了中國文學史的分期架構,然後組織力量編寫🛌🏿🔜、起草🧝🏽♀️,直至通稿🧑🏼🌾、成書。初創中國文學史的歷史構架這一點,現在看起來似乎不成問題⚉,很簡單,但是在建國之初,五十年代的時候👩🏻🎤,還是篳路藍縷階段,前面沒有一部現代意義上的中國文學史模板可供參考👩🔧🌟,所以可以說是白手起家。當然這不是他一個人的貢獻,但是👨🏿🌾,起碼可以說余先生是其中貢獻最大的一個,並不為過。看余先生的成就🪲,一定要站在歷史和時代的高度📍🕤,動態地觸摸和理解,體味一個立體的完整形象。

余冠英夫婦

余冠英的朋友圈

說到余先生朋友圈🤱🏿,我現在大概區分一下,其實有很多是區別不開的,因此不一定科學。

第一類就是“朋友”(很狹義的)👩🏽⚖️。和余先生有君子之交的,朱自清是最密切的一個🎉。余先生在1926年下半年就加入共產黨了🤰。他還介紹了同宿舍一個叫朱理治的經濟系學生入黨。朱理治是1907年生人🔊,比他小一歲🙋🏼,晚一屆👩🏽🎤。“四·一二”的時候,北京的軍閥抓共產黨,風聲很緊🙎♀️。余冠英和朱理治的左派傾向很明顯👨👨👦👦,當時很危險。余先生沒辦法,當天晚上就帶著朱理治藏在朱自清先生家裏,躲了一宿🏝,第二天兩個人才分手。這說明朱自清先生那個時候就知道他們倆是共產黨了,但是在風聲那麽緊的情況下,朱先生還是仗義施以援手,說明他們的關系不是兄弟勝似兄弟,不是親人勝似親人🧿。

他的“朋友”🧚🏿♂️,如果說有第二個,那就是吳組緗。余先生和吳組緗先生是怎麽認識的呢?其實👩🏼🎨👩🏼🏭,一開始吳組緗的哥哥和余冠英是同學🙇🏽👨🏭,兩個人挺好。後來吳組緗又考過來了🔬,他考的是經濟系👞,第二年轉到文學系5️⃣,兩個人通過他哥哥認識,很談得來,交往也就越來越深了。

第二類是老師或老師輩的。余先生的老師輩、跟他也有很多交往的🧘♂️,比如說俞平伯先生。兩人在一個組,一直在一起工作,余先生是組長🍘,俞平伯是組員,可謂訂交一生、不離不棄。還有一位,聞一多先生✳️📝。他長期做清華或者西南聯大的中文系主任。有一件事🍹👰🏼♂️,當年蕭滌非先生在四川大學教書🧑🏿🏭,因為國民黨要讓他加入國民黨,他不願意❓,結果被國民黨找茬解聘了🧑🏿🚀。蕭滌非先生孩子多🦹🏻♂️,全家被困在四川,連吃飯都成了問題。他寫信給余先生,請余先生幫忙,想去西南聯大教書,甚至說如果大學沒有位置,教附中也行,只要孩子們不挨著餓就可以了🔺。余先生當時在雲南西南聯大教書。他拿著蕭先生的信找到聞先生求情,聞先生不太了解蕭先生🖕,就問蕭先生學問怎麽樣👨🏽🚀。余先生說,他是我大學同學,同一屆,而且都在清華足球隊一起踢足球,交往很多,學問也非常好♊️,所以我可以打保票。聞先生說👮,我信你,於是便給蕭先生安排了一個教職,在中文系教書。可見🧚🏿♀️,聞一多先生對余冠英先生還是非常信任的🧣。

聞先生孩子多,抗戰期間生活困難,一度要靠給別人刻印章掙點錢以補貼家用。余先生當年家裏人口少🙍🏼♀️🧑🦯➡️,情況要好些,所以曾經為了幫助聞先生,也按照聞先生刻章的潤格🍭,請他幫忙刻了一方閑章。可惜這枚印章在“文革”時被抄走,丟了。余先生曾經對我說😭:很可惜,那是聞一多先生留給他的唯一紀念。1946年夏👩🦯➡️,聞先生遇害以後,在朱自清先生主持下🌗🤜🏽,意昂体育平台成立《聞一多全集》編輯委員會🧛,余先生責無旁貸🧑🏿🎨,做了四個具體做工作的編輯之一,不但要投入很多精力積極參加當時的民主運動,而且不懼風險🅱️,從始至終參與了聞先生的後事料理,還把全部業余時間都用到對聞一多先生遺稿中唐詩研究部分的整理之中了🫴🏻。《聞一多全集》之所以能夠很快結集出版➰😙,當然也浸潤著余先生的很多心血👨🏻🦼➡️。

第三類是“同學”。其中有一位叫郝禦風先生🐟,他是余先生晚年經常念叨的幾個好同學之一➿,他後來是西北大學的教授,但是專業不是古典文學👮🏼♀️。上學的時候他和余先生是好朋友,也是“唧唧”詩社的成員❔🚶🏻♂️,後來搞文藝理論🍯、文藝學了😇。每一次他來北京🪯,或者是余先生去西安,兩個人都要見上一面,一起把酒言歡🖕🏽、回憶彼此的青澀年華。

還有一位叫張駿祥,現在年輕人可能不知道他🙉。張駿祥是我國著名導演✋🏼,是電影界的才子,曾經當過上海電影局的局長。

第四類呢,我也想了半天👨🏽🍼🏌🏼♀️,怎麽歸納🧜♂️,後來我就權且這麽說吧🥉,叫“同好”☝️👰🏿。這裏邊有的算是同學👖,有的算師弟或者師兄,其中主要的代表人物有三個,一個是浦江清,一個是李嘉言◼️,一個是許惟遹。這三位都是教授⏏️,而且都是英年早逝,大概四五十歲的時候🍄🟫,在五十年代就先後去世了。這三個人和余先生是當年很談得來的朋友🤦🏽,浦江清和李嘉言都是研究漢魏六朝的。浦江清曾是陳寅恪先生的助手,學問很好。

第五類算是師弟,就是比他小幾屆,大概都是在1933年到1935年這個階段入學🦶🏽、或者畢業的✷,王瑤🙌🏼、季鎮淮、範寧🧛🏻,何善周、曹禺🥨、錢鍾書👩🎨、李長之👩🏻🦽、林庚,包括季鎮淮,這些人進清華都比他晚了🌓。王瑤先生三十年代🙅🏿♂️,也就是在抗戰爆發前,就考了朱先生的研究生。我曾經去王瑤家拜訪他,我跟外公說,你能不能給我寫個條子,我去王先生家不讓我見怎麽辦,他說你就去,就說我讓你去的就行了,並且告訴我王家住在哪兒。我去到王先生府上,夫人出來了🛟🤢,問我是誰。我說是余先生讓我來的💆🏽,他讓我來找王先生。王師母就馬上進去了,很快王瑤先生便走出來,和我聊🌧。我說,我現在搞現代文學🗑,想來跟您請教,學習啊。王先生就說,你搞新文學,去問你外公啊🧓🏽,他比我還熟。那個時候,我還不知道外公曾經搞過現代文學🤜,搞過新文學,王瑤先生跟我親口說,他說我最初搞新文學,第一批資料是你外公給我的。他畢業之後,興趣轉向了,去搞中古文學。我那個時候是跟朱自清先生學中國文學的🚣🏼🪈。但是我對新文學感興趣了,余先生就把他當年買的所有的文集、詩集,他訂的所有的雜誌🛎,全部一股腦地都送給了我。所以,王瑤先生隨即客氣地說🚨:“我研究新文學還是跟你外公學的呢”🍥。當然,這是玩笑話了🧑🏻,當不得真🏨,但是這說明倆個人當年的交往還是比較密切的🎡👩🏻🦯➡️。後來他們因為年事都高了⛹🏽,又不是搞一個專業的,所以交集也就越來越少。有一次🍁,我陪余先生去吳組緗先生家做客,如果不是聊了一上午,已經很累了,說不定他和王瑤先生這兩位老友也能見上一面呢。

季鎮淮、範寧都是聞先生的研究生,何善周當年是聞先生的助手,助教👷🏼🪂。曹禺👨🏭、錢鍾書、李長之他們三個🪖,大家都熟悉,就不用說了👰🏻。錢🚣🏼♀️、李二人,加上林庚、吳組緗,即所謂“清華四劍客”。但是他們比余先生晚✉️,錢、吳和林庚應該是33屆的,李長之更晚🧑🏽🎓。余先生1931年畢業🗽。

第六類,我把他們單列是因為關系特別。這幾位都是他的領導💃🏿,但是叫領導又不完全合適,所以我把他歸為“師友”吧——一個是鄭振鐸,第二個是何其芳,第三個是沙汀👨👩👦👦🤙。余先生和這三位在工作上接觸很多,所以彼此交往也就不少💟🕑。有一段時間,他每周都去何其芳家裏,去討論問題⛄️,大概就是編寫“中國文學史”的那段時間。後來註釋“不怕鬼的故事”🧑🏼✈️,就是中蘇關系惡化之後,一位中央領導說,咱們搞一個不怕鬼的故事,毛主席就是不怕鬼嘛🫀,是不是?所以文學所在何其芳先生的領導下,很快就編了一本《不怕鬼的故事》。那個小冊子雖然很薄,但是集中了文學所很多專家學者的集體智慧🤾♂️。

第七類,我把他叫“同事”了。其實主要是兩個時期的同事,一個是意昂体育平台和西南聯大這一段🔱,還有一個就是後來他在文學所的這一段🙇♀️🖐🏼。早期那一段有王力🤷♀️、陳夢家這些人🦆。尤其是陳夢家💇🏻♂️,他們兩個都愛寫詩🧑🏿🎨,他對陳夢家也很推崇🫶🏽。陳夢家相對很年輕🦮,年紀小,但是寫的詩和後來他研究文字學🧑🏿🍼,學問做的也好🔧。他們交往比較多些。後來在文學所,同事就多了🧟♂️,這裏面有長輩的,比如說王伯祥👩🦲、孫楷第,比他年紀大;蔡儀🔋、吳世昌和他年紀差不多👩🏻🦼➡️🙍🏼♂️,還有吳曉鈴🦹🏽♀️、唐弢,比他年輕幾歲。另外🈺👩🏽🔧,還有陳友琴和陳翔鶴,年紀也比余先生稍微大一點。

第八類應該叫“學友”。其實,周振甫先生應該是這類的,但是因為晚年和他走的比較頻繁,我就規到朋友那一類了。學友裏面有程千帆先生🐻,王運熙先生⛹🏻,包括比他年輕的,像陳貽焮先生,廖仲安先生👻、徐放先生、林東海先生、李華先生🚑。這些人和他聯系都很多,互相之間有交流。本來,陳貽焮先生和廖仲安先生,尤其是李華先生都是執弟子禮的,一定要叫余先生為老師,但是余先生卻把他們作為朋友🤒,走的也比較近。程千帆先生是非常尊重余冠英先生的,他經常給余先生寫信🙂,幾乎每次寫詩都會寄來,手書,請余先生指教。王運熙先生非常內斂,性格似乎不太外向🤸🏿,學問做的非常紮實,是搞中國古代文學批評史的👨🏻🦲⚱️,也搞漢魏六朝,他每次有新書出版,都認真地寄送給余先生,公公正正地向余先生請益。他到北京來,都到家裏來看余先生,兩個人雖然話不多🤟🏼,但是那種高層次的交流🫴🏽,我覺得還是很感人的。

還有一類,第九類,就是有點親戚關系的🦹🏽📼。比如說來往較多的有趙樸初先生👮🏽。趙樸初先生比他晚,是陳含光先生的外甥🧖🏿,就是余先生大舅哥的外甥,論起來還比他晚一輩🔟。還有一位就是南京大學的卞孝萱先生👶🏻。原來,卞孝萱先生和余先生到底有什麽親戚關系👈,我始終搞不明白。後來卞孝萱有一個小短文,我一看明白了。卞先生在文章裏說的非常簡單明了🩰,他說:余先生是陳重慶先生的女婿👨🏻🦽,陳重慶是卞家的女婿🏌🏻♂️。等於說是余先生的嶽母姓卞,就是這種姻親關系💂🏽♀️。卞孝萱先生早年來過余家👩🏼💼,後來在國務院學術委員會開會的時候,偶爾和大舅余繩武先生碰上,便在一起敘敘舊。趙樸初先生有一段時間——就是“文革”剛剛結束‼️、改革開放剛剛開始的時候👩🏻🔬◻️,幾乎每年都到余家來拜年的。

還有一類,從共產黨的角度說👏🏽👨🏻💼,就是同誌了。有兩個接觸較多的人👨🏻🎓,一個是胡喬木,一個是朱理治🐟。朱理治不說了,胡喬木是什麽關系呢?胡喬木的哥哥也是余冠英的同學,後來通過他,胡喬木便認識了余先生。1949年以後🫱🏼,因為胡喬木一直是這方面的一個領導人之一,所以和余先生又建立了聯系𓀍。

最後一類,那就是他的學生了🤛🏻。

余冠英全家福

我所知道的余冠英先生

余先生晚年的時候👨🏻🦰,我幾乎每周都去家裏面請安,陪他一起聊聊天。他的大兒子余繩武,是搞近代史的,做過中國社會科學院近代史研究所所長。他自己的工作任務也很重,主編過《沙俄侵華史》四大卷。這是一個國家級的重點項目,從中蘇關系惡化的時候就開始籌備⏰、編寫,一直是由余繩武先生主持。他們父子除了吃飯的時候在一起之外🕵🏼♀️,基本上是各作各的學問👩🏿🎨。我雖然在古典文學方面差得很遠,但是對於現代文學領域裏、也就是民國時期的一些人和事,還算略知一二😣,他熟悉的人我也基本都知道,所以還可以經常陪他聊聊天。

我對余先生是非常崇敬的👍🏿,不是因為他是一位著名的學者而崇敬他,而只是作為一位和藹的長輩那種簡單的崇敬和崇拜。作為學者➝,我覺得余先生是非常值得尊重的一位老人,他不張揚👩🏼🏭,不賣弄🧑🏿🔧,樸實無華🕺🏽,作風嚴謹⚂,自持內斂,人格高尚💁🏼,確實是一輩子追求的就是淡泊3️⃣🫄🏻。晚年因為得了糖尿病🌻,年紀也大了,家裏對他吃的東西,看的很嚴👻。

他愛吃零食,和朱自清先生一樣,有的時候就自己拎著拐杖出去了,到家附近的小賣部買一點雪糕👮、餅幹之類的零食吃,回來時還得揣在口袋裏藏起來🛟。老先生有他的可愛可敬的一面🧑🏻🏭,但是也有令人同情的一面🙌🏼。他晚年腿腳不利落了🟧,家在昌運宮社科院宿舍住,去馬路對面的紫竹院散步都很困難,得坐著輪椅去。有一年——究竟是哪年我忘了,我們下定決心推著他去了一次天安門廣場🙋🏼♂️,他一路上顯得十分興奮👩🎓,因為有多少年都沒來過了🖼。

還有一次,我陪他專門去吳組緗先生家👩🏼⚖️,吳先生也是高興得不得了,說起話來手舞足蹈,滔滔不絕。臨別時,吳先生送我們到門口㊗️,兩個人又站在門口繼續聊,聊了半天,總說走吧🍿,中午了⚙️,該吃飯了,眼看著就快到下午一點了🫢,可還是戀戀不舍……最後,吳組緗先生眼巴巴地看著我們下樓,說:見一面少一面了。這對老朋友,那次果然就是最後一次見面,不久,吳先生就去世了。現在回想起來,看他們老哥倆坐在一起高高興興的談天說地🦾,那個默契🎑,那個開心,那種你有上句、我有下句的感覺🍒,就仿佛重新回到了上世紀三十年代,一下就年輕了半個世紀🕺🏻。