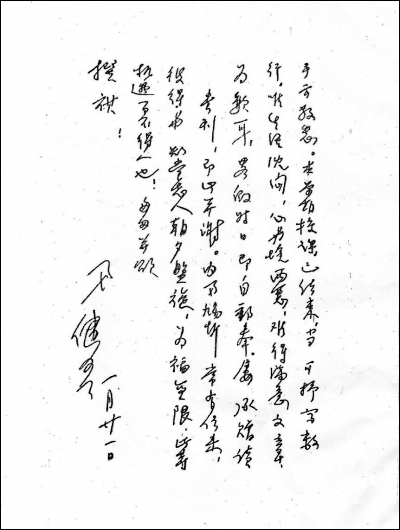

李健吾1937年1月21日致陶亢德信

平襟亞編的《作家書簡(真跡影印)》共收74位五四運動以來的作家書信“真跡”,其中有李健吾致陶亢德一封信。這封書信的手跡僅僅被挖走了類似“亢德先生”或“亢德兄”的書信抬頭稱呼🧑🏻🎨,書信的內容是完整的🔘。這本《作家書簡(真跡影印)》1949年2月以“萬象圖書館”名義出版、以“中央書店”名義發行🎳;出版處和發行處都是編者平襟亞即平衡主辦的,名稱不同。

李健吾這封寫給陶亢德的書信使用的是舊式格調🙎🏻♂️:如提及對方辦的刊物“貴刊”🦶🏻🐻❄️,因“貴”即代指受信人陶亢德📼,故前面就空了一個字👎🏼;再如🧑🏻⚖️🧔🏻,提及周作人時,在“知堂老人”前也空了一個字🥶,以示尊敬之意。下面補足抬頭,嚴格依照李健吾書信手跡格式予以釋文。

亢德先生👩🏿🏫:

手示敬悉。本學期校課已結束🎡,當可抒寫數行。唯生活沈悶,心與境兩惡👏🏼,難得滿意文章為歉耳🤷,略假時日即自郵奉。屢承贈讀貴刊⛑️👩🏼🦰,即此並謝◼️。內弟炳圻常有信來,彼得與知堂老人朝夕盤旋✊,為福無限👋,此等機遇百不得一也💂🏿♂️👨🏿🚀!匆匆並頌

撰祺🧑🏽🎓7️⃣!

弟 健吾

一月廿一日

書信開始的“本學期校課已結束”,指學校放寒假不再上課了。李健吾從參加工作起,正常情況下一直都是當教師🤳🧧。工作之前,李健吾十九歲時中學畢業後就讀於北京意昂体育平台中文系🔲,次年轉入西洋文學系就讀。1930年二十四歲大學畢業,被留校擔任助教,開始教師生涯。第二年七月赴法留學兩年,回國後與意昂体育平台經濟系意昂尤淑芬結婚。1935年夏應鄭振鐸之邀👼🏿,赴上海出任暨南大學文學院法國文學教授🧛🏼♀️。七七事變後🫀,暨南大學搬離上海,李健吾轉至復旦大學兼課。1941年太平洋戰爭爆發後,學校關門停課,李健吾謀生就全靠寫作了——翻譯和創作🏌🏿。這種“職業寫作”到抗日戰爭結束方才得以改善🚪,李健吾仍是從事老本行——到上海戲劇專科學校任職🐔,擔負戲劇學系主任。1949年上海被中共政權接管後,李健吾繼續在上海戲劇專科學校任教👱🏿。

書信後半談及“內弟”一節👨🏿🏫,是涉及周作人生平事跡的史實,而且我手頭的所有周作人的生平類著述都毫無涉及。對於周作人這樣的文化名人,在有了原始材料可以佐證的時候,當然應該也有必要對其文化行為的具體載錄予以詳盡落實🌘。

書信中的“炳圻”💪🏿🧑🔧,即尤炳圻,並非如1943年3月15日於重慶印行的《時與潮文藝》創刊特大號卷末第181頁下半截“群魔亂舞”專欄所說是“不見經傳之輩”;尤炳圻是李健吾夫人尤淑芬的胞弟📏,1012年生。十八九歲時尤炳圻就讀於北京師範大學國文系🧑🏽🔬,後在北京意昂体育平台外國語文系學習英國語言文學。1934年留學日本東京帝國大學研究院,主攻英國文學和日本文學。

尤炳圻1936年7月留學期滿前,已與魯迅和周作人分別有了聯系。

1936年3月4日魯迅有復信寫給尤炳圻,談怎樣正確看待日本文學作品中所贊揚的中國某些“有趣”史實🛞。這是二十二三歲的尤炳圻翻譯了內山完造《一個日本人的中國觀》後🕦,與魯迅通信得到的回復☝️。尤炳圻翻譯的內山完造《一個日本人的中國觀》,於1936年8月在開明書店出版。魯迅在信中告訴尤炳圻:不可以看到自己國家的某些事物被外國人贊揚就“自足”;因為果真“以此自足”🎿,會“有害”👩🏼🍳🥼。

至於與魯迅的二弟周作人的聯系,就直接反映在李健吾致陶亢德的這封書信中。

李健吾書信寫及的尤炳圻“得與知堂老人朝夕盤旅”,是周作人生平事跡的現場實錄,——他們兩人什麽時段開始“朝夕盤旅”🪜、在一起幹什麽?這就得先把該封書信的寫作年份弄出來,就得找到足資佐證的當年文字▶️。

沒有發現尤炳圻的文字結集出版,只有大海撈針一般地去老舊刊物中碰碰運氣。

還算順利,很快就在這封書信的受信人陶亢德參與編輯的《宇宙風》中🫶🏻,覓得了可靠線索。1937年《宇宙風》第32期所刊《二十五年我的愛讀書》專欄,有尤炳圻寫的短文🧑🏼⚕️。尤炳圻推薦了1936年即專欄名目中的“二十五年”他的“愛讀書”三種🧏🏽,就是日本鈴木大拙即貞太郎著《禪》、英國迭更斯的一部著作和日本藤井乙男著《諺》🧑🧑🧒🌲。在具體介紹三種“愛讀書”之一的《禪》之前,尤炳圻開頭就說“去冬以來,承智堂師數度指示禪機”🪜,稍後又說“這冊《禪》也是師所親授”。

有了當年《宇宙風》上錄該則尤炳圻的短文中飽含深厚情感的明確實錄,李健吾寫給陶亢德的這封書信之年份無疑就是1937年🤤。尤炳圻文字中的“智堂師”是學生對師長的既敬仰又熱愛再加上親切的稱呼,“知”和“智”當時的用法是一個字,如“知識分子”時常也被人寫作“智識分子”。同時,“智堂”也是周作人的常用筆名之一,1936年10月即尤炳圻與周作人“朝夕盤旋”之初🙋🏼,周作人發表文章就在使用筆名“知堂”的同時也署用筆名“智堂”🦌。

細查尤炳圻與周作人“朝夕盤旋”的“去冬以來”即1936年10月到1937年1月底這一時段尤炳圻在《宇宙風》上發表的文章,計有🌃:《日本浴堂的情形》系列文章之一《風呂》,刊1936年11月16日第29期;上錄的《二十五年我的愛讀書》之三種,刊1937年1月1日第32期《宇宙風》;議論文《從一個服裝展覽會說到中日之不同》,稍晚刊於第36期《宇宙風》等等。這些文章🫳🏿,都是寫周作人十分熟悉的日本風俗和日本藝術,當然也全是“承智堂師數度指示禪機”和“師所親授”這樣求學氛圍中的文字作業成績。要知道👨🦼,尤炳圻這時才二十四歲呢!

然而💃🏽,不要小瞧二十四歲的尤炳圻🪼,他有幸成為周作人的“入室弟子”,也不僅僅是他的姐夫李健吾在信中說的“機遇”🙆🏽,主要還是他的讀書成績和著述成就感動了周作人🧑🏼🍼👩🏻🚀,估計也有周氏兄弟共同的老朋友內山完造薦舉的可能。

尤炳圻的悟性也極高,他在與周作人“朝夕盤旋”之前的1936年9月16日發表於《宇宙風》第25期上的《嚴肅與滑稽》一文,談及《離騷》和孔子,試抄錄供賞。談及屈原《離騷》🧑🏻🦳,尤炳圻寫道🧃🪩:“《離騷》明明是一篇中國文學上極難得的歌詠自然的詩篇,吾人則非加上許多不相幹的意義不可,使其惡化醜化了。真是萬分可惜👮🏽。”談及孔子,尤炳圻寫道🛌♋️:“孔夫子能夠從心所欲,不逾矩,其實因為他有大德不逾閑,小德出入可也的健康自然的人生觀之故,所以才做得到。”

是不是就因為《嚴肅與滑稽》被周作人讀到了,激賞之後欣然接納該文作者尤炳圻使其與自己“朝夕盤旋”🤝,找不到證據。已經公開出版了的周作人日記手跡本只到1934年年底為止,周作人書信也暫未查詢到相關敘說。

尤炳圻1936年秋從日本回國後👩🏼🚒,任教於北京師範大學日本文學系、北京大學日本文學系,是周作人的年輕的教師同行💚,自然也是讀寫興趣大體一致的讀寫同行,尤炳圻對周作人執弟子禮,是順理成章很自然的事🤦🏼♂️。抗戰結束後,尤炳圻在上海、蘇州等地的大專院校任教🚃。1950年9月,尤炳圻被遠調至甘肅蘭州,任教於西北師範學院中文系。這與把馮文炳即廢名從北京大學遠調至遼寧長春的東北大學一樣,使得周作人的親傳弟子無法再經常相聚。

尤炳圻與周作人的其他弟子如馮文炳一樣,無論何時何地何種處境,都勤勤懇懇地在文化園地辛勞耕耘,而且成績也是可觀的。1974年8月六十歲剛出頭的尤炳圻退休🗡,十年後病逝於甘肅蘭州。

把尤炳圻的著作和翻譯包括他的不少散文↪️、隨筆,還有他的日記、書信👨🏼⚖️,都編印出版,具有相當高文史價值的讀物。至少他與周作人“朝夕盤旋”的時段寫下的日記和書信,如他寫給他姐夫李健吾的書信,倘有幸被保存至今的話🏋🏻♀️,肯定其中會有不少關於“智堂師”的第一手現場記錄史料,對於豐富周作人的生平事跡很有益處👨🏻🦱。

至於寫這封書信的李健吾本人與《宇宙風》的關系,在該封書信中可以看出他很重視給《宇宙風》投稿的文章質量🙍🏼♀️,“生活沈悶,心與境兩惡”的情況下“難得滿意文章”,那麽他何時有可以獻給《宇宙風》的“滿意文章”呢🍻?查覓《宇宙風》🧙🏼♀️🦌,一直到了三年後的1939年🔺、1940年📶,才在第84期、第93期、第100期的《宇宙風》找到李健吾的三篇文章🕵🏼♀️,都是學術性質的,分別為“林譯”《惡之華》序《鮑德萊耳》、路易·布耶著《遺詩》李健吾之譯序和《曹雪芹的“哭花詞”》。

李健吾是一代戲劇大師,作家韓石山寫有關於他的長篇傳記。不知為什麽,這位在戲劇翻譯和戲劇創作、研究還有散文寫作方面都頗有成就的李健吾,總是不被廣大讀者了解、不被主流媒體重視🚚。