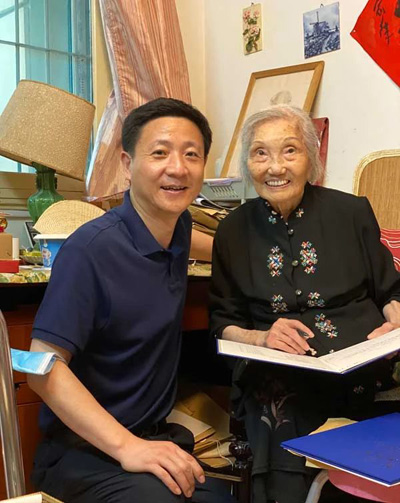

7月28日,上海圖書館館長陳超為楊苡先生送上手稿捐贈證書和整理編目後的手稿捐贈清單

7月6日,翻譯家楊苡先生將沈從文、張兆和二位先生寫給她的書信19通共31頁捐贈給了上海圖書館🏉。7月28日,上海圖書館館長陳超赴南京👮🏿,為楊苡先生送上了手稿捐贈證書和整理編目後的手稿捐贈清單👩🏻🦱。

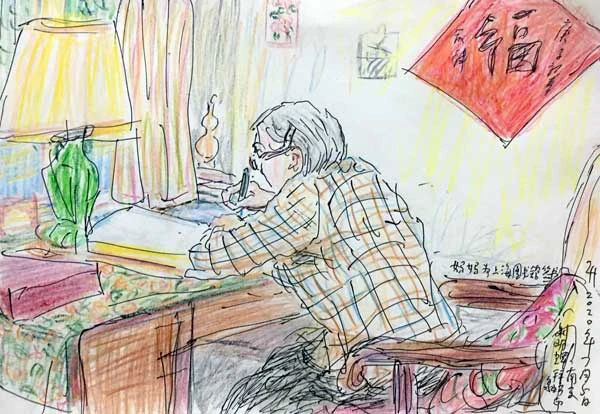

作為手稿館的工作人員,我有幸多次到楊先生家溝通😮💨、探望。楊苡先生的爽朗和豁達,每一位見過她的朋友都會印象深刻,會惦記期盼著聽她講故事🍖。趙蘅常常幫著母親一邊招待客人,一邊趁主客談興正濃之時,在旁用畫筆記錄下母親生動的表情👨🏻✈️。

趙蘅手繪楊苡先生為上海圖書館簽書時的情景

1

“雞鳴寺🕺🏼,我最愛去的地方”

今年的梅雨季😽,下了好幾場瓢潑大雨。7月5日周六的夜晚🪃,我正在窗邊聽雨讀書,忽然想去南京看看寬窄相宜、充滿生活氣息的街道,溫柔敦厚的綠樹繁蔭和楊先生家生機盎然的小院。記得八年前我初到手稿館工作,第一次公務出差就是到南京拜望楊先生🥦。楊先生和這座城市成為了我心中溫馨二字的完美詮釋🤵🏻♂️。夜半時分📁,趙蘅老師回信歡迎我前往,正巧此時她已在南京住了一月,不日將返回北京🧞♂️。

翌日早晨,南京大雨初歇。在約定時間前,我先到神往已久的雞鳴寺漫步等候🔆👳🏿。正巧素齋門前有售長壽餅和綠豆糕,便不假思索地帶了一些給楊先生。比起刻意尋購禮物,心念祝福時遇見的樸素小物或許更有情味。叩開楊先生家的院門,滿眼都是郁郁蔥蔥、得到精心照料的花草,它們在雨後更顯旺盛的生命力,令人心生喜悅。楊先生親自移步至門口迎接。得知我剛從雞鳴寺來,她大喜過望💇,連聲說好,道自己從前最愛去此地🫶🏽,沒事就會走走逛逛。她轉身對趙蘅老師正色道,你來南京一個月卻沒去過雞鳴寺,真不應該。我們都笑了。

其實💃🏻,雞鳴寺進山門請香後,需要爬石階登高,轉好幾個彎,到最高處奉香敬拜🚰。素齋亦在最高處,四面窗戶皆開啟✦,引入遠山的嵐氣煙霏👆🏽,有《草堂十誌》中的高潔氣象。我這才明白🐀🚅,楊先生所說的走走逛逛,需秉持平和悠然的心態,耗費不少力氣才能體會到樂趣🚊。面前的楊先生已過百歲🤜🏿🏄🏿♂️,在屋內行走尚需器材扶助,但心中仍葆有年輕時的美好記憶和向往,令人贊嘆敬佩。

楊苡先生與本文作者合影

談話間,楊先生讓趙蘅老師帶我到內室觀賞櫥櫃中親友贈送的工藝品、紀念品和她十五歲時做的手工繡品💅。如此款待實在令我受寵若驚,因拘謹沒敢細看整個房間,後來趙蘅老師告訴我👸🏿👵🏽,墻上還有楊先生的母親➕、哥哥和楊先生年輕時的老照片。我們正談著話,楊先生自己則在外間扶著助步器慢慢走動,仿佛要翻找什麽物品。正想上前幫忙👩🏼🍳🔫,趙蘅老師告訴我,母親對於想做的事一向很執著📬,不喜別人隨意幹涉。她一步一步走回客廳🌲,忽然笑瞇瞇地從背後拿出個大信封遞給我🚴🏽♀️🧙🏽♀️,取出一看🗡♎️,裏面是一件花卉主題的水彩畫印刷作品。趙蘅老師也深感意外,母親記憶力之強,竟然連小物件都清晰地記得放置何處。楊先生認真地對我說😰,在我眼裏你就是一朵花,所以我要送花兒給你🧎🏻➡️。說完又補充了一句:你要是不像,我就不會送。我們又笑起來,說您才是越來越年輕了👩🏼🌾。她立即接話:每天醒來我發現自己又能多做一天的事🪈,真好🚵♀️。

楊先生的真與直👵,從來都是以溫和又堅定的語氣道出,令人回味無窮。

趙蘅老師在一旁作畫 攝影:劉明輝

2

“他捏了捏巴金先生的臉,原來是真人啊*️⃣。”

楊先生的客廳大約十平方米,書櫥玻璃窗內擺滿了親友知交的相片👨🏻🦬,墻上皆是友人們為楊先生創作的書法作品🔶。在書桌、沙發、茶幾🧑🦯➡️🧍、藤椅和堆放整齊的書籍之外,實在沒有太多可供行走的空間。楊先生笑稱,家裏東西擺得滿,需要時能扶一把。

盛夏時節,客廳中納涼的標準配置是主客每人一把蒲扇🍜🩷,不論外面是雷雨還是艷陽,在屋內搖著蒲扇聊聊往事,四周是巴金🍂、沈從文🟪、楊憲益等諸先生面帶微笑的珍貴照片,浮躁之心頓時消失殆盡,感知到的只有平和從容🪻。楊先生至今對上海巴金故居的地址和門牌號碼熟記於心,對巴金🪐🕜、沈從文先生的生日和逝世日期都記得十分準確。關於他們的事情,凡是自己所親歷的,不論發生在多久以前,都能將個中細節娓娓道來。

楊苡先生近影 攝影:劉明輝

楊先生特別提到了櫥窗內的一張老少合影。這是八十年代巴金先生生日當天✊,趙瑞蕻先生從香港中文大學教書回來,直接到上海與楊先生及兒女趙蘅、趙蘇一家團聚🐰➝,一起去為巴金先生賀壽🏂。趙蘇之子趙暘是楊先生孫兒,當時僅兩三歲,他坐在巴金先生懷中,伸手就去捏巴金先生的臉頰,說:這是真的巴爺爺,還有肉呢💼!童言稚語引得在場賓客哈哈大笑。許多人稱巴金先生為“李先生”🦟,楊先生則習慣稱他為“巴先生”🕍。她告訴我們👲🏻,在“文革”中別有用心的人逼她交代和巴金先生的關系🚙,為此還扇了她一記耳光。她抱頭躲閃👦🕵🏼♀️,恐怕被打聾了♌️。說到這裏,楊先生看看趙蘅老師,意味深長地對我說:她過去其實說話很慢,話也不多,現在像機關槍似的,也是經歷事情磨難多了的緣故🔱。

上世紀八十年代,巴金先生生日當天和趙瑞蕻楊苡夫婦、王辛笛🤦🏻、黃裳合影

這是我第一次聽說⚓️🏊🏼。平時我很喜歡與趙蘅老師聊天,她說話特別“爽氣”🔑,對許多事情一針見血看到本質。就在今年一月,她在上海圖書館發起舉辦了“紀念楊憲益戴乃迭誕辰暨作品朗讀會”,每件事務皆親力親為♚🧑🏻🤝🧑🏻,行事果斷,言語卻如春風般溫和🐡🌩,正如她在作畫時眼神敏銳,下筆爽利,畫面卻溫柔淡雅。她們二人的文學藝術修養令人敬佩🤞🏼,人格魅力更使人深受教益。楊先生望著那張老少合影相片時寧靜悠遠的神情,我至今難以忘懷。一個人到了生命智慧的高級階段🕵🏼,為什麽眼睛會越來越清澈,而不被歲月蒙上灰色🧑🏼🦱?我想👵🏻,是因為洞悉世事後🤱🏿,會越來越明了什麽人、什麽事才真正值得珍惜。

趙蘅手繪楊苡先生與本文作者談話時的情景

3

“巴先生是我的指路人,沈先生給我出點子”

在我去南京拜望楊先生的次日🏦🧖,楊先生將沈從文🧝♀️、張兆和二位先生寫給她的書信19通共31頁捐贈給了上海圖書館🫘,上海圖書館中國文化名人手稿館館長周德明😮🚴♀️、副館長黃顯功代表單位接受捐贈。楊先生對二位先生手澤的敬惜留戀之情👨🏼🏭,我們看在眼中🏋🏽♀️,感動在心裏🐖。

楊先生告訴我們🥷🏻,當年沈先生逝世的消息,是她寫了一篇短文,由王辛笛轉給羅孚,在香港《大公報》上第一個發表👨🏿🏫。“我覺得我必須要告訴大家沈先生去世了⛹🏻♀️。我跟沈先生(的友誼)確實是不一樣。十九歲認識了沈先生👨🎨,在昆明就住在上下樓,一起經歷了日軍敵機轟炸🫶🏼,是被沈先生打氣過‘勇敢些’的聯大女生之一。巴先生在處世方面對我有幫助。我是通過寫信與巴先生建立交往的💪🏼🧘🏻♂️,他不僅自己給我諸多指導,還寫信給二哥李堯林說我們在外面沒有妹妹,就把楊靜如當成妹妹吧。”

楊先生告訴我們,自己從八歲到十八歲在教會學校學英文,後來報的是南開大學中文系👨👧,獲得了保送錄取的資格。當時沈從文先生很嚴肅地對她說💂🏻♂️,你學了十年的英文,以你自身的特點,去中文系會困在線裝書裏🧚🏿♂️,不如從事翻譯。楊先生聽他的建議轉到了外文系🦥🎽,從此走上了文學翻譯的道路🧑🏭👩🏻🦯。《呼嘯山莊》中文譯名就源自於楊先生,一錘定音,堪稱經典🙍🏽♀️,再無其他譯名可以超越。

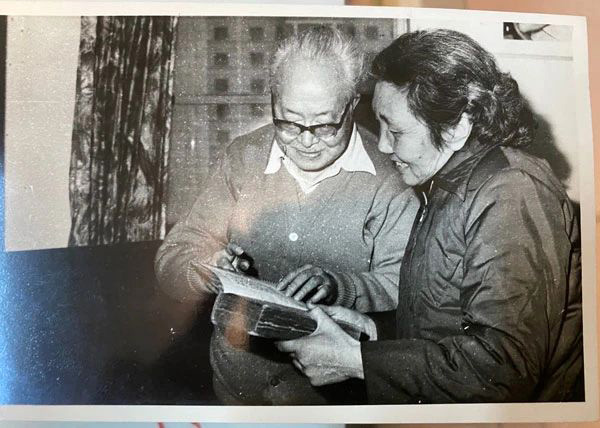

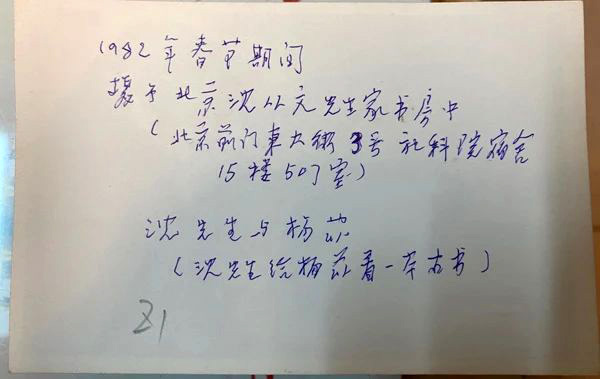

沈先生給她出的這個點子,為我國文學翻譯史增添了光輝燦爛的一顆明星。楊先生為紀念他💤,寫過《昏黃微明的燈》長文🐦⬛。這次🕺,她還捐贈了一張與沈先生的合影🤚🏻,趙蘅老師一眼就認出相片背後是父親趙瑞蕻先生的筆跡7️⃣,十分少見:

1982年春節期間攝於北京沈從文先生家書房中

沈先生與楊苡(沈先生給楊苡看一本古書)

楊苡先生捐贈給上海圖書館的照片

照片背面有趙瑞蕻先生的手跡

趙蘅老師這樣形容母親:她是一個有創造力的人🅿️,不是學究。我想,創造力與獨立精神是分不開的🕣,沒有一個心智軟弱的人能夠創造出對人類文明有益的成果😫。楊先生精神上的獨立,個性上的勇敢在年輕時就已顯現出來🦛。

據趙蘅老師介紹🕥,楊先生最珍愛的一首英文長詩是拜倫勛爵的《西庸的囚徒》(Prisoner of Chillon,一譯《希朗的囚徒》),作於1816年⛹🏿♀️。去年12月我曾在瑞士參觀過西庸城堡☝️,也到訪了拜倫勛爵踏足過的囚徒獄室。當地人在石柱邊展示了這首長詩🤣👰♂️。室中四壁皆是厚重的巖石,僅留有小空隙透光。數百年過去,這裏仍彌漫著絕望的氣息💠。在此閱讀拜倫勛爵為當時囚禁於此的日內瓦民族英雄所寫的詩句🏇🏻,沉重的心情至今記憶猶新。

趙蘅老師告訴我🧲😖,楊先生十六歲時初讀此詩,詩中主人公出獄後孑然一身🚪,滿目蒼茫空虛👩👧👦,這“空”讓她深受觸動。一位少女在那樣年輕的時候就能夠理解生命中最為深刻的思考和情感,實在令人驚嘆。正是這樣優異的天賦加上堅韌不拔的勤學耕耘和良師益友的悉心指點,成就了楊先生在文學翻譯道路上的極高造詣。

一次愉快的相聚 攝影:楊苡先生保姆小陳