記者在北京見到誌願軍老戰士蔣愷時,老人端坐在客廳的沙發上,背挺得筆直,這是他從軍多年的習慣。

96歲高齡的蔣愷精神矍鑠、滿面紅光。不僅如此,老人思路清晰,一個多小時,他幾乎沒有間斷地向記者敘述了70年前的那段極不平凡,可以說是世界戰俘營歷史上“獨一無二”的經歷。

“美國兵並不願到朝鮮打仗”

1949年3月,就讀於北京大學西語系的蔣愷在進步思想的影響下,毅然投身革命,作為隨軍記者一路南下。蔣愷回憶,當1950年5月1日慶祝海南全島解放時,他同戰友們的心情一樣,“和平安定的日子終於來了”。

然而一個多月後,朝鮮戰爭爆發。很快,蔣愷所在的解放軍15兵團機關(入朝後改編為誌願軍總部)奉命北上保衛東北邊防。到達安東(今遼寧丹東)後,因具備外語優勢,蔣愷受命入朝後接管外軍戰俘工作。10月23日晚,蔣愷隨兵團機關從鴨綠江邊的長甸河口進入已硝煙彌漫的朝鮮。

第一次戰役打響不久,前線部隊就抓捕了一名美軍軍官,送到誌願軍總部駐地。蔣愷參與接管了這名戰俘,並開始了他長達6年的管理美軍戰俘工作。

他回憶說,這名戰俘叫瓊斯,是美軍派到韓國部隊第六師團的軍事顧問。“他見到我們時,神情特別緊張,顧慮重重,不肯多說話。”

蔣愷和戰友安排瓊斯住進朝鮮老鄉家,讓他吃飽肚子、穿上冬衣,還為他看傷敷藥,慢慢地消除了瓊斯心中對“被殺、被虐待”的恐懼。“瓊斯告訴我,他並不願意來朝鮮打仗,妻子和兒女都在美國,他唯一的希望就是能夠活著回家見到自己的親人。”蔣愷說,瓊斯的思想變化讓他體會到我軍寬待戰俘政策的作用。

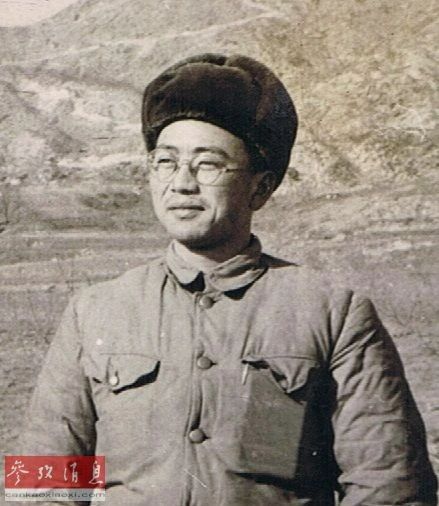

蔣愷在朝鮮留影。(受訪者供圖)

“戰俘營奧運會”創造歷史

隨著戰爭不斷推進,大批戰俘從前線送來後方,建立戰俘營的任務迫在眉睫。1950年朝鮮的冬天異常寒冷,蔣愷與戰友一行20多人頂著風雪連夜行軍,到達鴨綠江畔的碧潼,在被美軍炸成廢墟的小鎮上修建了中國人民誌願軍的第一個戰俘營。

碧潼戰俘營建立後,戰俘的居住和生活條件得到改善。“當時中央決定由中方接管戰俘的物資供應。”蔣愷說,生活的改善對穩定戰俘情緒起到很大的作用。

後來,碧潼附近地區又陸續建立了5個戰俘營,收容“聯合國軍”戰俘約4000人。蔣愷告訴記者,他們不僅讓戰俘吃飽穿暖,為他們治療傷病,還在戰俘營開展文體活動,甚至還在1952年舉辦了一場有14個國家和地區的500多名戰俘參加的運動會。“‘戰俘營奧運會’給他們留下了深刻印象,有人評價說‘創造了戰俘營前所未有的歷史’。”

老人還特別提到兩個細節,一是一名會攝影的戰俘拍攝了不少戰俘營內的生活照片,有誌願軍為戰俘發放冬衣、理發、傳遞家書,還有戰俘們跳舞、打撲克、過聖誕節的場景,這些照片輾轉經美聯社發布後在西方社會引起轟動。另一個是蔣愷和他的戰友們在兩年多時間裏幫助戰俘與家人互通信件12萬多封,“通信在一定程度上滿足了戰俘思念家人的需求,也擴大了我國寬待俘虜政策在美國社會中的影響”。

被釋戰俘感動得淚流滿面

戰俘營成立之初,一次戰地釋放俘虜經歷讓蔣愷記憶深刻。1950年11月,蔣愷和戰友突然接到誌願軍總部通知,要挑選一批戰俘送往前線釋放。

“在戰爭狀態下釋放戰俘,這是個創舉。”蔣愷回憶說,當時他們挑選了美軍戰俘27名,韓國國軍戰俘76名,“戰俘名字一宣布,頓時引起極大的轟動,被釋放的戰俘感動得淚流滿面”。

1951年7月,朝鮮停戰談判啟動。1953年4月20日,雙方根據協議在板門店交換傷病戰俘。蔣愷擔任中朝聯合小組的英語翻譯,見證了我方遣返美英等國戰俘的情景。他回憶說,當時“聯合國軍”戰俘身著藍色製服,“面帶微笑一一與我們握手告別,感謝我們對他們‘既人道又仁慈’的照顧”,並說“永遠忘不了中國人民誌願軍的情誼”。

蔣愷說:“我方交給對方的直接遣返戰俘名單共12000人左右,每一名戰俘的姓名、國籍、部隊番號和健康狀況等都一清二楚,完全出乎對方意料。”當時,美國人在戰俘名單中發現了威廉·迪安的名字,這位美軍第24師師長竟在中朝戰俘營待了3年。美國報紙立刻以《迪安仍活在人間》為題報道了這件事。“一位美軍高級將領,經過兩三年竟然能安全回家,這在戰俘史上也是一個奇跡。之後,美國就算想在戰俘問題上做文章也站不住腳。”

蔣愷近照。(宋宇 攝)

人物簡介

蔣愷,1924年出生於雲南省鶴慶縣,1945年考入西南聯大,後在北大西語系學習;1949年3月加入革命,參加了解放廣州和海南島的戰役;1950年10月23日入朝作戰,參與朝鮮戰場上戰俘管理工作;1956年加入中國共產黨,隨後在西藏軍區、成都軍區和總政治部聯絡部工作;1985年離休。