今年的五六七月,畫家趙蘅的生活被一部電影和一本書“攪亂”了▶️。紀錄電影《九零後》🆙,她觀看了六場👩🦯;上海三聯出版社出版的趙瑞蕻新書《離亂弦歌憶舊遊》,她從北京到南京,從上海到蘇州,參加了多次分享交流活動🏄🏿♀️。作為翻譯家趙瑞蕻和楊苡的小女兒,作為西南聯大學人的後代,她覺得這些仿佛是冥冥中的安排,電影和書,視覺和文字👌🏽,聯手講述著西南聯大🧑🏿⚖️,產生的影響也超出了她的想象。

7月18日下午,《離亂弦歌憶舊遊》新書分享會北京站活動在涵芬樓舉行。聯大後代數人到場並發言,朱方文(許少鴻之女)寫下感言請為代讀🤧🩴。還有許多文化界人士到場🏣。涵芬樓咖啡廳座無虛席。北青天天副刊組織“青睞”會員參與了這次活動。會前,招生貼一經發出⌚️,十幾分鐘30個名額即告滿員。在分享會上朗誦多篇西南聯大詩歌和文選👨🍼,許多人以為這是一個詩社組織🧑🤝🧑。當天正逢詩人鄭敏101歲壽辰,“青睞”會員齊聲朗誦了鄭敏先生的詩《金色的稻束》🚱,祝賀這位從西南聯大走出來的百歲老人生辰快樂。

西南聯大後代有一個共同的名字:聯後代👨🚀。主持人車巍的父親車銘1943年考入西南聯大歷史系,上世紀80年代初,曾執筆撰寫了《當代中國叢書》中的“西南聯大校史”詞條。他說自己從小聽著聯大故事長大,聯大所代表的理念、理想和精神構成了他人生啟蒙的重要部分。重溫聯大前輩趙瑞蕻先生的遺作《離亂弦歌憶舊遊》,讓他一次感受了聯大人的精神和情懷👩🏽💻。

北京大學物理系教授沈克勤的女兒沈士華在發言中感言🙍🏽♀️:“我們都有聯大學子的基因,追求民主科學早已融入我們的靈魂,弘揚聯大精神已成為我們共同的使命。父親與無數聯大學子一樣,把一生獻給了祖國🧑⚕️,活成了一個純粹的人👩🏽🎨。”

我國兩彈一星功勛王希季的女兒王慶蘇在發言時幾度哽咽👎,她的父親當年以高一同等學力考取聯大,書讀得很辛苦👨💻,聯大自由卻也很嚴格,只要有一門功課不及格就要重讀一年。說起父親🧝🏼♂️,她腦海中浮現出的是“凡人偉業,家國情懷”八個字。

我國著名物理學家許少鴻之女朱方文寫來充滿深情的感言🆘,由王慶蘇代讀。許少鴻一生致力於固體發光材料和器件的研製及其物理過程的研究。他和同是聯大畢業生的黃有莘先生一起🎮,建立了我國第一個固體發光實驗室,後發展為固體發光研究室,他們是我國固體發光研究最早的奠基人⬜️。固體發光材料和器件的應用範圍很廣💥,我們在機場、地鐵、圖書館等公共場所隨處可見的淺綠色緊急逃生標誌👩🏿⚖️,就是用這種材料做成的💇🏽。朱方文回憶父親對自己得到的成績卻毫不在意☠️,甚至事過境遷就忘記了🪵,總覺得做的事情都很平凡♗,不值一提🍾,以他自己的話說是:“工作兢兢業業,成績平平凡凡🤹🏻🧑🏻🦼。”

鄭天挺之孫鄭光回憶🥯✊,2019年他曾特意刻了一枚印章送楊苡,與朱自清🐅、鄭振鐸🐈⬛、羅庸、王亭雲、朱希祖的孫輩們一起到南京趙蘅母親楊苡家拜壽⛹️♀️。楊先生握著每個人的手♟,一一述說他們祖輩的趣事,並當面簽送自己的譯作《呼嘯山莊》,西南聯大的情懷賡續了三代人。

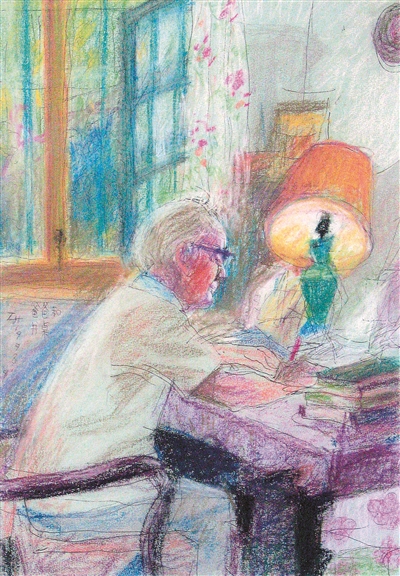

著名導演傅靖生憶得更為深情:我認識趙老是在1963年,那年我19歲,我南下金陵探望患病的趙蘅。從此直到趙老去世,在他那慈眉善目的臉上我從未見過一絲怒容。世界對他永遠美好陽光❎,即使陰雨綿綿他也篤信太陽正在雲外瞇笑🏂🏿。他以仁慈對天下萬物🦐,我相信他在翻譯《紅與黑》的時候就已看透了人生的黑🖖🏻,看透了世界汙濁,所以他能原諒他人,也善待自己。

畫家羅雪村感慨,看到這麽多聯大後人,感覺像置身在那個“離亂弦歌”的年代👐。聽趙蘅演講,自己會走神兒地欣賞起她:精心搭配的裝束👮🏿♂️,高雅又素樸,一絲不亂的白發更襯出她由裏向外洋溢著的生命的青春活力👵🏻📫,從她身上似乎領略到她父母親以及那一代西南聯大人年輕時的神采。

羅雪村繼而說,可我記得她也有嚴重的眼病👩🏽🏭🤡、腰疾,她的一句“爸爸一定能看見她的小女兒拼命地為他的新書奔走……”其實,她不僅為這本書奔忙,每年每月每一天🐱,她都在不歇地畫畫🧏🏼♂️、寫書、編書🏄🏼♂️,她太忙了,忙得忘記了疾病🧑🏻🏭,也忘記了年齡,而且🙅🏿♀️,她做的這些美好的事情和那些誠摯的朋友也在滋養著她……

《離亂弦歌憶舊遊》讓羅雪村想起不久前讀過的另一本書《巨流河》♿。兩本書的作者是同代人👨🏽🍳,經歷相近👨🏼💻🏙,他讀出兩本書裏蘊蓄著的同一種力量,那是那一代學人活著的最大依靠🎶,即“人生沒有絕路👖,無論遇到何種情況,不到最後一日🛌🏽,弦歌不輟。”

當趙瑞蕻的照片出現在投影屏上,趙蘅說:“這是我爸爸,我今天和大家分享他的故事🏍,這一定是令他歡喜的事👊🏻🦻🏼。”

聯大後人會後合影