清朝是中國歷史上最後一個封建王朝,對中國現代社會產生的影響尤為直接。清朝定都北京後曾經建造過一批皇家園林,其中號稱“萬園之園”的圓明園最為著名,堪稱“人類文明瑰寶”,其鼎盛時期曾被稱為“圓明五園”(圓明園、長春園、綺春園、熙春園、春熙院)。只可惜,這些園林在19世紀中葉西方帝國主義的侵略中大都被掠奪焚毀,這也成為中國人民心中“永遠的痛”!

如今,當年的“圓明五園”只剩與之存在“血緣”關系的清華園部分遺存,成為頗具研究意義的歷史“化石”。因此,對清華園前世今生的研究,其意義遠遠超出了對一個大學校史研究的範疇,已經是中國近代史研究的重要組成部分。盡管對於這些清代皇家園林的研究,學界早已進行得非常廣泛、深入,但挖掘史實、還原真相的空間仍然很大,待解之謎依舊很多。最近,在意昂体育平台網站上出現了兩篇研究文章,題為《清華園工字廳史探》和《熙春園演變歷史新考》,作者是一位非歷史專業的業余研究者劉沫女士。她的兩篇文章提出了許多不同以往的論點,頗具新意,值得研讀。

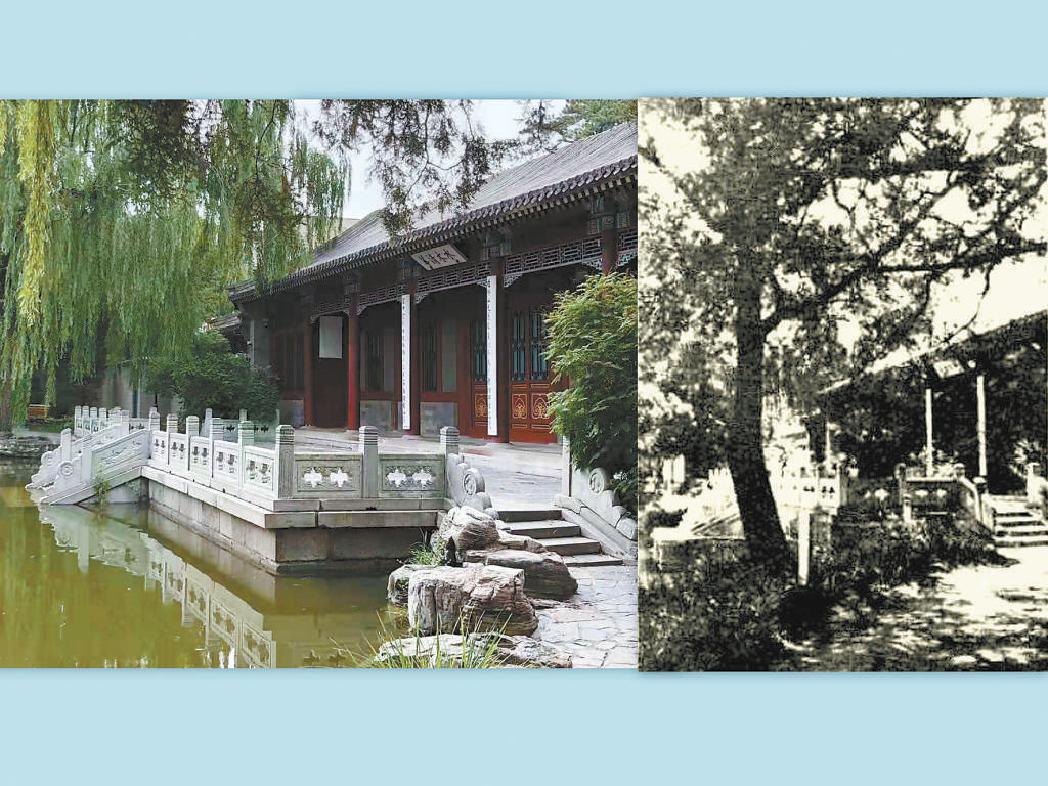

清華園工字廳1930年前後老照片與現存建築今昔對照圖

作者收藏的一張1934年清華學生在工字廳院子裏面拍的老照片,十分珍貴。圖中獅子“文革”中被毀。

工字殿並非熙春園初期建築

現存的清華園工字殿(今稱“工字廳”)究竟建於何時?提出這個問題,人們一定覺得奇怪,難道清代皇家建築沒有“工程檔案”,一查不就清楚了嗎?實際上,清代200余年間皇家建築工程的建造,部分是由造辦處“樣式房”掌管,並長期由一個“雷氏家族”負責主持工作,其各代傳人主持或親自參與的有關規劃設計文件,如畫樣、燙樣、樣式房《隨工日記》及《旨意檔》《堂司諭檔》等,統被稱為“樣式雷圖檔”,是後人研究清代皇家建築歷史不可或缺的依據。因其具有巨大歷史價值,在2017年被聯合國教科文組織列入《世界記憶名錄》。

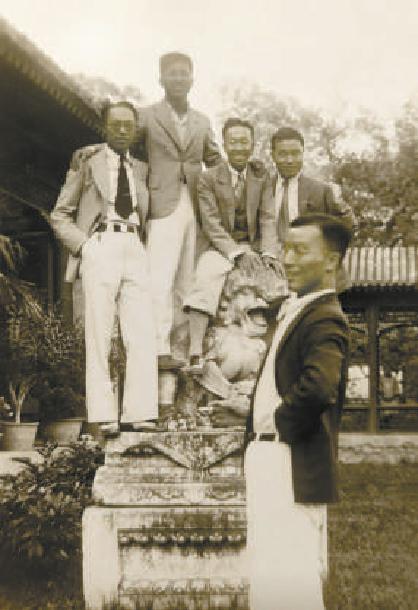

工字廳前殿

可是,依照中國傳統建築模式進行工作的“樣式雷”家族,不可能具有類似於現代建築工程管理要求的科學檔案意識。從留存至今的“樣式雷圖檔”中發現,大部分竟然真的沒有記載相關工程的具體設計或建造年代信息。不管“樣式雷”們當時的舉動出於什麽目的,都給後人帶來了數不清的麻煩。一個看似簡單的建築建造年代,因為會直接影響一個論斷是否成立,就可能成為今天人們爭論不休的大問題!

工字廳後殿

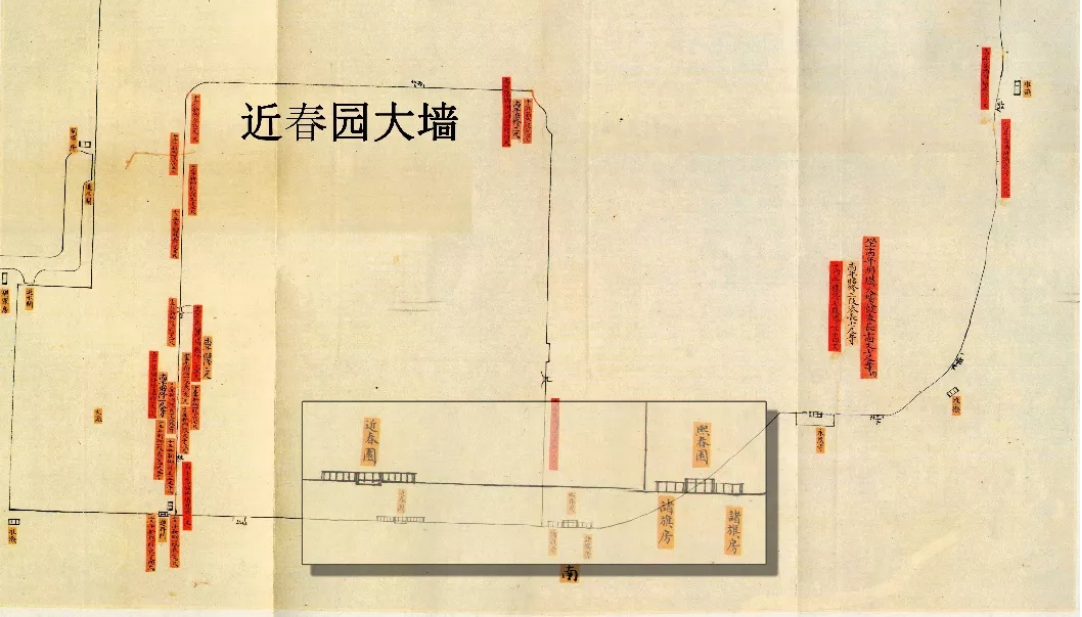

時至今日,圍繞於清華園工字殿建造年代的所有考證,其基本依據都是一張收藏於國家圖書館,名為《熙春園近春園改修添房底樣》(樣式雷圖檔111—0003)的圖樣,而這份圖樣也沒有註明製圖年代。因為此圖是至今發現年代最早的熙春園全貌圖,於是,任何一位研究者想拿它當作自己考證熙春園歷史的依據,都要首先判斷圖樣的成圖時間。

《熙春園近春園改修添房底樣》(樣式雷圖檔111—0003)

在一本名為《熙春園·近春園考》的專著中,作者認為這張圖成於乾隆三十二年(1767年)。由於在這張圖樣上,已經明確標有“工字殿”的位置、樣式與規模,作者也因此認為工字殿是從1707年熙春園建園初期就同步建成。作者還引用其他論據,推斷現存的清華工字廳就在早期的熙春園內,並且是康熙五十二年(1713年)三月十八日,13位皇子為康熙皇帝慶祝六十大壽的地方。

對這個結論,劉沫首先從熙春園“身份”演變的角度提出了自己的不同看法。在清代歷史上,康熙皇帝曾分別禦批幾位皇子建造“賜園”,如現已基本查明,圓明園屬於四皇子胤禛(即1723年繼位的雍正皇帝),熙春園則屬於三皇子胤祉(雍正朝避諱改名允祉)。雍正八年(1730年),熙春園被雍正收回另作他用。乾隆三十二年(1767年)一直到道光二年(1822年)的近60年時間裏,分別是乾隆、嘉慶、道光三朝皇帝的“禦園”。

熙春園的身份雖然只是“賜”和“禦”的一字之差,但在封建王朝嚴格的等級觀念中,就意味著“級別”不同的巨大差異,會給園內建築物的形製、數量、質量等帶來本質上的變化。劉沫的研究正是以此為突破口,並且有了意外的發現。

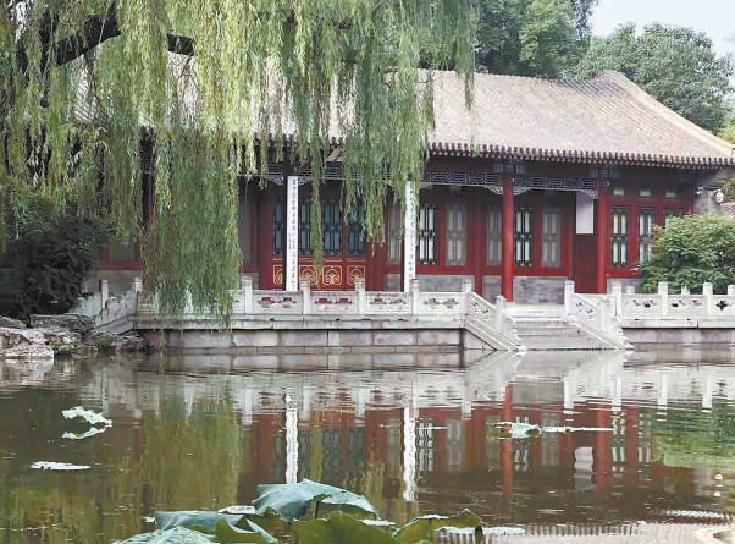

她註意到,建築物的工字形組合布局含有封建社會特有的等級意義,它在中國古代建築——特別是宮殿建築的平面布局演變中具有重要的地位及影響,故而兩宋以來,帝宮正殿常有“工字形”布局出現。例如,在紫禁城中,作為皇帝正宮的養心殿就是一座工字殿。究其原因,是因為在中國傳統文化中,“工”字帶有通天的會意。因此,明代以後新出現的大型建築中,幾乎僅有皇帝禦用建築中能見到這種布局形式。

根據有關資料顯示,圓明園內同樂園的工字殿為乾隆所建,綺春園內的敷春堂工字殿為嘉慶所建,綺春園內的清夏齋工字殿為道光所建。照此同理,熙春園內出現的工字殿也應該是在其作為某位皇帝的“禦園”時所建,而不會是某位親王私自違規建造。因為在清軍入關後,為了加強中央集權,強化等級觀念,於順治九年(1652年)就在《欽定大清會典》中對親王府的建製作了明確規定。房子的式樣、間數都規定的“死死”的,一旦發現“觸碰紅線”,定當重罰,毫不姑息。

而此前研究者關於“熙春園工字殿是與1707年建園同步出現”的結論,恰恰忽視了工字殿、朝房等建築形製所具有的等級意義;忘記了熙春園在雍正八年以前只有“賜園”身份;也沒有清代“賜園”建造是不能“越規逾製”的基本概念。丟掉了這個核心概念,《熙春園·近春園考》有關清華園工字殿建造年代的研究顯然失去了重要前提,結論的正確性自然要被研究者重新評價。按照“賜園不可能建造工字殿的邏輯”,得到的結論應該是:工字殿並非熙春園初期建築。

局部圖(工字殿平面圖)

工字殿是嘉慶年間建造的省耕別墅主殿

對前人提出質疑,自然要有自己的觀點。劉沫又是怎樣去論證熙春園工字殿的建造年代呢?抓住工字殿是皇家禦用建築這一核心概念,也就把時間限定在了熙春園作為皇帝“禦園”的時間段裏,以熙春園第一次被收為“禦園”的時間作為起點,工字殿就不可能是在雍正八年(1730年)之前。但要進一步確定建造年代,她同樣也必須對《《熙春園近春園改修添房底樣》》的成圖時間做出自己的判斷。

劉沫判斷的方法簡單來說就是“以文定圖”。她找到了道光元年(1821年)十二月《為支領修理熙春園宮門等工備辦物料給發各商所需銀兩事致造辦處》和《為支領修理近春園宮門等工備辦物料給發各商所需銀兩事致造辦處》兩份電子檔案。而這些檔案中有證實《熙春園近春園改修添房底樣》(樣式雷圖檔111-0003)系成圖於道光元年(1821年)的文字。這個時間明顯晚於《熙春園·近春園考》作者認定的乾隆三十二年(1767年),超過50年。

接下來,她就要結合另外一份清宮檔案“說文解圖”,通過解析《熙春園近春園改修添房底樣》來推測工字殿的建造年代,以及“省耕別墅”與工字殿的關系。這份檔案就是清內務府於嘉慶八年(1803年)八月初五呈寫的《熙春園內添蓋省耕別墅工字殿等項活計銷算工料銀兩數目等清單》(以下簡寫為“清單”),《清單》詳細地列舉了這年四月銷算的一次新建(添蓋)工程,其中明確有:“熙春園內添蓋省耕別墅工字殿十七間”。《清單》的記載證明工字殿並不是熙春園初期就有,而是始建於嘉慶七年(1802年),同時也是嘉慶皇帝的“省耕別墅”主殿。顯而易見,這是一份十分重要的證據。

被考證為“省耕別墅”的清華園工字廳外貌

再來看《熙春園近春園改修添房底樣》,上面明確顯示,在道光元年時,熙春園中僅有一處工字殿(共十七間),這也就是後來更名為“清華園”的工字殿。就這樣,《清單》和圖樣一起為今天清華工字廳的“生日”找到了出處,那就在嘉慶七年(1802年)前後,距今約220年。這就比之前《熙春園·近春園考》一書“始建於1707年”的定論向後推了將近100年!

其實,關於熙春園工字殿的建造年代,著名歷史學家劉桂生教授早在上世紀80年代所著的《清華園溯源》一文中就已經有過類似推測:“工字廳這組房子究竟建於何年?這組房子,早年的記載中不見提到,而道光二年所繪的平面圖中則已經完整地存在。這樣看來,它似乎應建於嘉慶年間。”劉教授在這裏提到的“道光二年所繪的平面圖”,就是指的《熙春園近春園改修添房底樣》,他早在1959年就曾見到過這份“樣式雷圖樣”。雖然他推斷圖紙為“道光二年”繪製這一點,與劉沫確定的“道光元年”存在差異,但這並不影響“工字廳建於嘉慶年間”這一主要結論,這也說明,劉沫的論點並非孤立的,她的工作也證實了劉桂生教授30余年前的推測。

那麽,“省耕別墅”又是怎麽回事呢?原來,在長期處於農耕經濟的中國封建社會裏,統治者為了顯示對“農事”的重視,都要做出“重農”“勸農”的姿態。明清兩代皇帝更是將這種活動推到了頂峰,除了仲春時節要到先農壇行“親耕禮”,各種祭祀親耕製度也是周密完備。為皇帝“親耕”準備的田地被稱為“弄田”,清代在圓明園等處就置有大片“弄田”。

除了“親耕”,還有“觀麥”“省耕”等“勸農”活動,此處的“省”就是視察、審視之意。於是“觀疇樓”“省耕別墅”這類與農事有關的皇家建築也隨之出現。

檔案顯示,從乾隆帝將熙春園收為皇家禦園起,就在園子北部和東部置有“弄田”專用於皇帝觀麥省耕。在弄田之側,乾隆先建造了“觀疇樓”,而後嘉慶又建造了“省耕別墅”。為了將“工字殿”就是“省耕別墅”核心建築的觀點進一步“坐實”,劉沫還是以嘉慶八年(1803)八月初五的內務府《清單》對《熙春園近春園改修添房底樣》顯示的“工字殿”及其附屬建築進行了詳細解讀。

在《清單》中列舉有“省耕別墅”的7項特征,分別是:(1)主建築“工字殿”,共有一十七間;(2)工字殿後殿有東鉆山房一間,後殿的東西方向應該共有轉角房七間;(3)工字殿西側應該有兩座面闊五間的房屋,並且其中一座前接抱廈三間;(4)省耕別墅南側有宮門三間,宮門東邊有轉角房五間;(5)宮門前應有東西朝房各三間;(6)西側應有宮門一座,寬三間;(7)西宮門南邊應有轉角房七間。而這7項特征與“圖樣”描繪的情況都能對應,二者完全符合。於是,劉沫做出了她的研究結論:“熙春園工字殿就是嘉慶帝的省耕別墅工字殿,始建於嘉慶七年(1802年)。”

實際上,關於省耕別墅是建在熙春園內的觀點,圓明園研究專家張恩蔭(1933—2018)先生早在1992年撰寫的《清五帝禦製詩文中的圓明園史料》文中就提出過:“熙春園,創建於康熙年間,乾隆三十二年歸入禦園。位於長春園東南(今意昂体育平台西部)……。嘉慶七年,增建省耕別墅,為幾暇課農之所。……因熙春園當時亦稱禦園,近年有文章誤稱省耕別墅在圓明園北路。其實此別墅建在熙春園內。”也就是說,劉沫並不是最先提出“省耕別墅在熙春園內”觀點的研究者,但她以更翔實的證據確定了省耕別墅的具體位置,從而讓人對這個觀點更加信服。

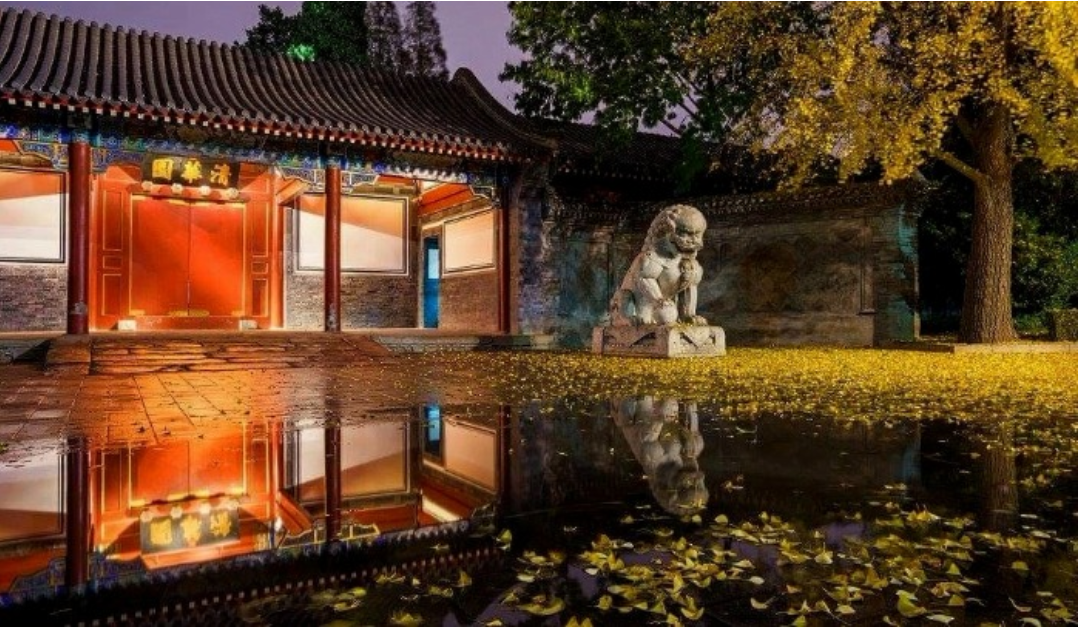

熙春園遺存-清華園(工字廳)

“變化”是熙春園歷史發展的主線

從熙春園到清華園的歷史演變,至今已經超過300年。研究這段復雜的歷史,需要利用掌握的各種證據,把握“時間、空間、人物、社會”這幾個維度,充分考慮“時代變化、歸屬變化、範圍變化、建築變化”的疊加作用,以及政治、經濟、社會等外在因素對變化產生的影響,再加以符合邏輯的推斷,才有可能得出接近真相的結論。

在以往的熙春園歷史研究中,學者們對這處皇家園林由“賜園”到“禦園”再到賜園的過程似乎已經研究的很透徹,對熙春園、近春園、清華園之間的傳承關系也算基本理清,對康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、鹹豐、同治、光緒、宣統等九朝皇帝對這種演化的影響同樣十分關註,但是唯獨對熙春園“範圍變化”細節對歷史演變的影響沒有特別在意。“始建於康熙四十六年(1707),乾隆三十二年(1767)收歸禦園,道光二年(1822)被分為兩座園林”的籠統說法,給人的感覺好像熙春園的範圍從來都沒什麽變化,只是“分分合合”,產生或者更換不同的名稱而已。

但是,真實的歷史絕不是這麽簡單!讀者在劉沫的文章中看到,她就是利用自己掌握的新證據,從熙春園範圍的歷史變化細節切入,得出了一系列新的結論。那麽,她是如何發現熙春園範圍變化的奧秘呢?原來,是一張名為《熙春園周圍大墻地盤樣》(樣式雷圖檔117-0012)的皇家檔案圖樣啟發了她的思路。這張圖樣上有兩道圍墻,劉沫將外圈一道命名為“熙春園大墻”,內圈一道命名為“近春園大墻”,而這道內圈大墻與《熙春園近春園改修添房底樣》中間部位用黑線標記的內圈大墻“如出一轍”,完全可以認為是同一道圍墻。

熙春園周圍大墻地盤樣(樣式雷圖檔117—0012)

劉沫針對兩張圖樣反映出的情況提出了問題:熙春園、近春園這種園中有園的形式是怎麽形成的呢?兩道大墻的建造又是孰先孰後?她敏感地認為:這些問題將成為破解熙春園演變過程的“鑰匙”。

也是由於圖樣沒有標明建造圍墻的時間和圖樣繪製時間,因此通過相關文檔記載的時間判斷熙春園和近春園圍墻各自的建造時間仍然是首選方法。因為內務府乾隆三十四年(1769年)十二月呈《奏為修理熙春園房間用過銀兩數目事》中記錄有相關內容:添砌總長度達五百多丈的“熙春園西北二面虎皮石大墻和夾墻二道”,再結合圖樣上標註的相關圍墻長度,劉沫認為外圈圍墻就是奏折中所說的“大墻”,建成時間應該是“乾隆三十二年(1767)”。

近春園遺址紀念碑

至於套在“熙春園大墻”內的“近春園大墻”建於何時,按照通常的正向思維方向,會直接認為“熙春園在先,近春園在後”。但如果逆向思維,有沒有其他可能呢?恰恰在這一點上,劉沫利用掌握的清宮檔案,包括:《熙春園永恩寺[地盤畫樣]》《近春園[地盤全樣]》以及有關奏折等文件,經過一系列復雜的推理過程,最後得出令人意想不到的結論,其要點是:

1近春園大墻始建於康熙四十六年(1707),而熙春園大墻建成於乾隆三十二年(1767),比近春園大墻晚了約60年。

2在乾隆三十二年之前,原胤祉熙春園的範圍僅限於近春園大墻內的約192畝大小。乾隆三十二年,乾隆皇帝擴建熙春園,將幾百畝弄田納入園中,此後的熙春園範圍東抵萬泉河,北抵長春園南墻,面積約750至800畝。

3最有可能將原胤祉熙春園更名為“近春園”的人是嘉慶皇帝,更名時間在嘉慶十四年(1809年)之前。更名原因是皇帝需要賜出一座園林,而原胤祉熙春園比較適合,因此將賜出部分起名“近春園”,熙春園其余大部分仍保持原名。從此近春園和熙春園比鄰而居。

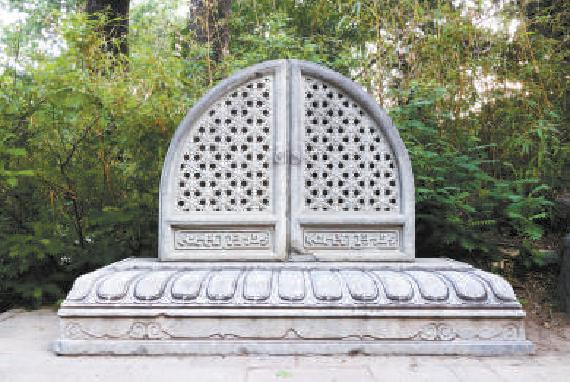

近春園遺存建築構件

這些結論明確強調,熙春園的範圍(面積)不是一成不變的,而是經歷了一個“小園”先建,再變“大園”的漸進過程,同時又伴隨不斷的分劃、調整,在不同時期出現了不同的名稱,由不同的主人使用,也衍生出諸多史話秘聞。雖然鹹豐時期命名的清華園僅僅是熙春園最後的一部分遺存,但它卻與熙春園的全部演變密不可分,一脈相承。因此,為了形象地說明熙春園在清朝200年間的演變過程,劉沫還特別在今天的清華園衛星地形圖上繪製了四幅示意圖,這一舉措產生了“提綱挈領,事半功倍”的效果,令人印象深刻。

熙春園演化示意圖

結語

劉沫的所有努力,其實都在說明一個理念:從1707年誕生至今,“變化”始終是熙春園歷史發展的主線。這不僅符合一切事物發展的客觀規律,也是繼續深入研究必須秉持的基本著眼點。如果利用她得出的這些“顛覆性”論點,再去看待《熙春園·近春園考》等專著中無法解釋的一些矛盾問題,或許就會找到破解問題的新思路。而這正是劉沫對熙春園歷史研究做出的新貢獻。

踏進浩瀚的歷史森林,每個人都只是小學生,需要虔誠信念和敬畏之心。誰都可以從散落滿地、雜亂紛呈的落葉中擷取幾片加以剖析,但觀點卻可能大相徑庭。爭論“誰對誰錯”沒有太大意義,真理只有在“百花齊放,百家爭鳴”中才能得以催生。厚重的人文歷史寶藏,永遠閃耀燦爛光芒,探尋——永遠在路上。這正是:圓明五園遭湮滅,省耕別墅幸遺存;撲朔迷離藏舊事,大白天下惠後人。

(2021.08.12 終修於上海)