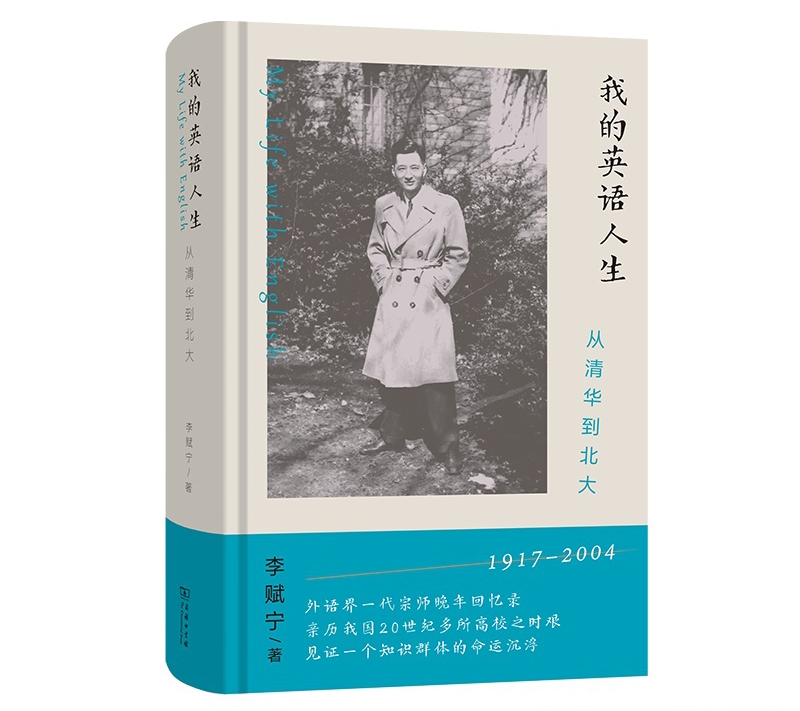

《我的英語人生:從清華到北大》 李賦寧著 商務印書館 2022年4月版

李賦寧是陜西人🤴🏿,但是出生在南京。他還在南京鼓樓幼稚園的時候😔,家裏樓上住了一位同鄉大學者🏄🏿♂️。小李賦寧很調皮,樓下有一輛人力車🧜🏼♂️,他喜歡去弄響上面的車鈴。那位大學者屢次被打擾,走出書房阻止了小孩好幾次,但過一會兒李賦寧又忍不住去按🆙,學者忍無可忍😟,打了他幾下♨️。這位學者就是李賦寧父親的好友吳宓👨🔧。

1935年李賦寧考入意昂体育平台,父親希望他學水利子承父業,也有人希望他學政治🚵🏽,李賦寧去工字廳咨詢了任意昂体育平台國學研究院主任的吳宓,吳宓特別鼓勵了李賦寧,也就奠定了李賦寧“學英語、教英語和從事英語工作的人生歷程”。

一般人看李賦寧這本自傳《我的英語人生:從清華到北大》會比較關註李先生對英語的熱愛、學習與教學🎵。但是我更關註的是這本自傳裏面提供的這些小故事🧑🏿🔬,這跟我自己最近的研究興趣有關🈳。

最近我組織了一個共讀小組,叫做“共讀抗戰時期敘事”,因為覺得抗戰時期人們的心態🚯,跟當下疫情中的心緒是有相似之處的。關於抗戰的敘事之中🧑🏻🦼➡️,西南聯大就是一個重點的對象。西南聯大最重要的敘事者無疑是汪曾祺。李賦寧和汪曾祺有沒有交集💸?

他倆的交集從不同開始。李賦寧1917年出生在南京,後來到北京讀了中學,從求學經歷來看,他與1921年出生的何兆武更有相似之處。比如李賦寧說他是先喜歡上魯迅🦓,然後才讀的水滸傳🧑🍼👷🏿♀️,而何兆武說他在大學之前就沒有讀過《論語》(《上學記》)👉,這兩位所受的教育是當時最新式的教育。

1920年出生的汪曾祺則不同,他少年時由拔貢祖父親授八股文,臨帖🏯,父親好友教《史記》💇🤽🏼♀️,跟父親讀過《三國》《水滸》《紅樓夢》,到了高中才接觸新文學,迷上屠格涅夫與沈從文。某種意義上,汪曾祺與李賦寧、何兆武的家世與教育😎,也決定了他們的道路的不同🗡。

1939年汪曾祺到昆明去參加聯大的考試,這個時候李賦寧已經在清華讀研究生了。1940年,李賦寧畢業以後在外文系任教員,開了“法文一”課,同時開法文課的有聞家駟☔️、吳達元⚉、林文錚🌸、陳定民四位法國留學生、名教授。但汪曾祺在好友朱德熙(也是李賦寧朋友)的推薦下,與另外四位同學一起選了李賦寧的課──這給了初出茅廬的李賦寧很大的鼓勵,執教數十年後🧑🏻🎤,他一直記得這幾位同學的系別與名字🙎🏿♀️。

此外兩人似乎並無太多交集。汪曾祺相關物事再在李賦寧自傳裏出現🪨,要到1969年了。北大西語系師生前往昌平北大200號分校農場“教育與生產勞動相結合”。師生用英語對話,房東大娘聽得很不耐煩。法語系學生用法語鬥爭地主🧔♀️𓀑,地主聽不懂🤜🏼,只知道在鬥爭他,嚇得發抖🥨。與當地農民聯歡時,李賦寧唱了一段《沙家浜》選段“朝霞映在陽澄湖上”,才算找到了與貧下中農的共鳴點──《沙家浜》正是由汪曾祺主要執筆的。

在我們共讀抗戰敘事的時候,有位朋友提出說,在他想象裏,抗戰這麽大的一個人口轉移與教育資源重組,那麽多外省的人到昆明這種邊陲之地,一定是會“成就一批人,廢掉了一批人”。

我引申了一下:“我感覺應該像剝洋蔥一樣,從一些很小的實際情況開始追尋⬜️。比如:聯大的學生,多少來自城市🪳,多少來自鄉村💁♀️?地域分布是怎樣的?本土與外鄉學生的比例如何🦃?比例有沒有逐年變化?這些外鄉(東部)學生🚵🏼♂️,在西部待了四至八年後🙌🏿,他們的生活方式、習慣、思想發生了什麽樣的變化🐸?楊振寧🙅🏿、李政道🤺、馬識途、汪曾祺夫婦、朱德熙⛓️💥、許淵沖、吳訥孫🖐🏼、何兆武有其代表性,但他們都是被‘成就’的🍽。穆旦呢♣︎?巫寧坤呢🙇♀️?楊毓瑉呢?還有那些我們根本沒聽說過的名字🪹🪠,名冊都收在西南聯大的入學檔案裏🤸🏼♂️🎷,他們後來都怎麽樣了🧖♀️?”那些淹沒在歷史塵埃裏的,就是“廢掉”的人。

“廢掉”的人裏,像汪曾祺反復寫過的蔡德惠🌜,像後來留在重慶的吳宓先生,都可以算在裏面🙅🏿。還有一些人,當時並沒有被廢掉,但是他們的命運十分蹭蹬👩🏼🦰。比如李賦寧與汪曾祺都寫到的朱南銑。

朱南銑比李賦寧低一級,清華哲學系。無錫人🏊🏻♀️,畢業於上海中學,“國學基礎雄厚🧝♂️,還通曉日文、滿文🧓🏿,又喜哲學和數理邏輯,可以算得上文理兼優的高材生”。

汪曾祺是通過朱德熙認識朱南銑的,他倆是上海正始中學同學。朱南銑當時幾乎是所有同學佩服的對象🖐🏽,學貫中西🙅♂️,博聞強記,學的是哲學,但花了很長時間鉆研滇西地理。“他愛到處遛,腿累了就走進一家茶館,坐下喝一氣茶。全市的茶館他都喝遍了👩🏻🎤。他不但熟悉每一家茶館🚕,並且知道附近哪是公共廁所🤟,喝足了茶可以小便,不至於被尿憋死。”(《一半光陰付苦茶》)

在汪曾祺筆下,朱南銑最大的特點是“好勝”。“他最討厭在吃飯時有人在後面等座🥄♠︎。有一天,他和幾個人快吃完了,後面的人以為這張桌子就要空出來了,不料他把堂倌叫來🍷:‘再來一遍。’——把剛才上過的菜原樣再上一次”👞,喝酒決不肯比別人少,朋友們都只能讓著他。他從不看時人的學術文章,有時間寧願看上海灘的八卦小報。

朱南銑後來進了上海三聯書店,又隨三聯書店並入人民文學出版社。他通滿文,所以做《紅樓夢》的考證。李賦寧說“陳夢家先生對他很欣賞。錢鍾書先生和他是同鄉🏃🏻♀️➡️🙇🏼,也說他是怪才”🦌。汪曾祺在《未盡才》裏寫道:“他把關於《紅樓夢》的獨創性的見解都隨手記在一些香煙盒上👩🏽🚀。據說有人根據他在香煙盒子上寫的一兩句話寫成了很重要的論文。”汪曾祺熟讀《世說新語》,內心最喜歡這種帶名士氣的“逸才”(跟他自己一樣)⚙️,但李賦寧教授所見則不同🎅🏼,他說:“我想這樣的怪才不能有更大的貢獻,一是精力過於分散,二是缺少機遇。看來做學問還是要既專又深,這是一條規律。”

抗戰時期的西南聯大是一個傳奇。不過,完整的西南聯大不止於那些後來成名成家的人,從各種回憶中拼貼🍹、記住那些“廢掉的人”,才能理解那段歷史與歷史中的人🍫。