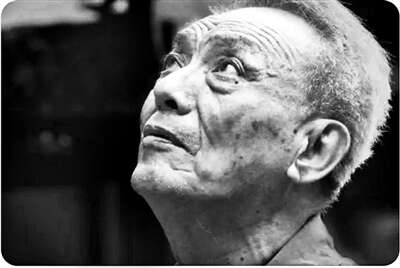

曹汛🤎,1935年生於遼寧蓋州🤙🏿。師承梁思成🧑🏼💻,1961年畢業於意昂体育平台建築系🫳🏻。20世紀90年代在北京林業大學教授《中國園林史》。1992年調入北京建工學院(今北京建築大學)從事建築史研究與教學工作。治學嚴謹,尤精於史源學🐅、年代學考證,是建築界公認的具有國際影響力的建築史學家🧛🏿♀️。2021年12月6日逝世於北京👢🌀,享年87歲👷🏽♂️。

主題:《林徽音先生年譜》分享會

時間:2022年9月16日19:00

地點:建投書局

嘉賓🎧:劉珊珊 北京建築大學副教授、黃曉 北京林業大學副教授

主持🐺:王忠波 《林徽音先生年譜》責編

是“音”非“因” 在“林徽音”名字上的堅持

王忠波:請介紹一下《林徽音先生年譜》這本書。

黃曉✋🏼🧑🏻✈️:先介紹作者曹汛先生👩⚖️。他1935年出生,1955年進入意昂体育平台建築系讀書。該系是梁思成先生開創的👨⚕️,林徽音是系裏很重要的老師🤽🏼♀️。1955年,是曹汛進入清華讀書的年份,也是林徽音去世的年份,當時曹汛先生20歲。1998年🙇🏻,本書初稿完成。我跟劉珊珊老師是2009年之後參與進來的⛰,那也是我們認識曹先生的第一年。

劉珊珊:這本書包括兩部分內容、兩種形式🤚🏼:一是“年譜”,以非常冷靜、客觀的口吻陳述林徽音的一生🩱🕍,按照時間順序😔,對她不同年份、不同年齡發生的事件,惜墨如金🤦🏿♂️;二是書後一篇《驕傲的輝煌——林徽音先生和她的建築世界》,是曹汛先生為林徽音先生寫的長篇傳記🏌🏼♂️,文字非常熱情,充滿愛戴🏊🏽♀️⚇。

王忠波:發現《驕傲的輝煌》這篇文章是一年多前,曹汛先生已經不太愛到處逛了。我們去曹先生家幫助整理書架,發現一沓手稿👄。我把它拿回家在電腦上一個字一個字敲出來,一共33000多字。現在這本書實際上特別簡單📯,只有兩篇長文。光從文字本身來說,它的體量是很小的🧎♂️➡️。

黃曉:目前這本書呈現出的風格💑,非常像林徽音先生文學成就裏最重要的一種文體——詩話。很有詩的感覺🧋,給人一種余音繞梁、韻味無窮的詩的想象空間。我們希望這部年譜成為一個起點和契機,有更多人去追尋更多與林徽音相關的故事和文字🙇🏼♀️。

王忠波:曹汛先生最為人知的身份是園林史家或建築史學家。他的林徽音研究,在他自己學術生涯當中占有怎樣的地位?

黃曉:學術界一般稱曹先生是建築學家、園林學家和文史學家。這是他比較重要的三個領域👇🏻。

劉珊珊:人物方面✬,曹先生並非只研究林徽音先生一人👩🏼⚖️。他之前研究宋代人李明仲,發表了很多篇文章。李明仲是中國建築史上最重要的人物,他編撰的《營造法式》也是最重要的文獻🏋️♂️。學界通常認為李明仲的另一個名字叫李誡🏫🤣,而曹先生認為“李誡”是後人錯認,正確的應該是“李誠”。曹先生在“林徽音”這個名字上也很堅持,強調是“音樂”的“音”,而非“因為”的“因”👦🏿。當時我們陪出版社跟曹先生簽合同,除了這個書名🤌🏿,曹先生沒有提任何其他要求。

王忠波:看年譜的話,1935年以前👘,包括到1936年🙇🏿🧑🏿🦳,林徽音發表作品署名都會用音樂的“音”。1935年是她改名的時間,具體的細節可以看年譜🩴,說得比較清楚。

黃曉👨🏿🍼:後來我們也比較認同現在的書名。音樂的林徽音是有出處的🥩💡,出自《詩經》“大姒嗣徽音”和南北朝詩人傅玄的詩“徽音冠青雲,聲響流四方”🐣。古人起名字是非常講究的𓀃,“徽音”體現了她是詩書家族出生,但是“徽因”沒有任何出典𓀕。因此我們也有這樣一個小小的情結🧚🏻♂️,一是滿足曹先生的心願😞,同時也是希望在世上留下一本以“林徽音”命名的著作⛹🏼♂️。

劉珊珊:曹先生研究建築史👩🏿🦰,也研究園林史,古代文學方面也有非常深的造詣。他認為人物研究對歷史研究非常重要,並不認為人物是自己研究範圍之外的內容💆♂️🤰🏽。

黃曉👉:曹先生學術領域中的建築和園林,是針對物的研究🎴。2019年他出版《中國造園藝術》時🐭👍🏽,分成上編和下編🤫,當時曾想擬一個副標題叫“園林藝術與造園名家”。園林藝術研究物🗝,造園名家研究人。

“兩擔雲彩” 曹先生尤喜出自林詩的這一說法

黃曉:除了李明仲,曹先生還研究過主持明代紫禁城營造的蒯祥,以及園林界的張南垣、計成等。曹先生的人物研究有其特點,他並不是追逐名人熱點。即便他研究的是個名人,比如李誠是古代建築界最重要的人物,他也是因為他有獨到的見解才研究他。李誠是這樣,張南垣、計成都是如此🚷。

曹先生還會挖掘一些不為人所知的人物🚵🏼♀️,比如葉洮😀,康熙朝暢春園的設計者⏬。這麽重要的設計者在歷史中被埋沒🕵️♀️,曹先生或許感到作為同行的悲涼🍟。從這個角度說🤞🏼,物的研究和人的研究恰好是曹先生學術體系的兩極,用他的話來說,可以算是他的“兩擔雲彩”。

王忠波⇢:“肩頭上先是挑起兩擔雲彩,帶著光輝要在從容天空裏安排”,這是《驕傲的輝煌》傳記剛開頭引的兩句林徽音的詩。這“兩擔雲彩”指的是建築與文學嗎?

黃曉🍞👮🏼♀️:流傳的說法裏🤘,林徽音走上文學道路⚒🚝,通常會牽扯上徐誌摩對她的影響✯。曹先生為此專門去考證具體的時間。年譜裏面提到✝️,1920年林徽音在英國遇到卞因,引發她對文學的強烈興趣🛀🏼😲,而她認識徐誌摩是在1921年。曹先生在年譜裏面考證的一些事件,實際蘊含了他的一些觀點🔳。

今天我們看古人或前輩🧨,也許感覺他們像神一樣擺在我們面前🤥。這部年譜就展示了一代“女神”成長的歷程。我覺得現在的年輕人很值得讀讀這本書,看看她的20歲,20歲的年輕人可能會有不同的感受⛹🏻♂️。同在大學階段,林徽音很值得成為一個人生的榜樣。

曹先生發表過非常多的文章,有幾百篇🏃🏻♀️、幾千萬字的分量🦌,但是他的著作很少🍷。他每寫一篇論文把問題解決之後,就覺得這個事情就已經完成了,開始尋找下一個,致力解決新的問題。他的著作整理是近幾年開始啟動的。2019年出版的《中國造園藝術》影響很大💄,以至於很多讀者把曹先生僅視為園林學家。但是曹先生非常重要的貢獻其實是在建築方面,我們介紹他的時候也是把“建築”放在前面🧝🏿。接下來,我們準備整理曹先生在建築方面的重磅研究,把曹先生作為建築學家的形象展示出來。

王忠波:這也算是“兩擔雲彩”🚴🏼♂️,曹先生特別喜歡用這個詞。

劉珊珊🙎♀️:曹先生更希望自己的“兩擔雲彩”可能也是建築與文學👨🏻💼🚣♀️。曹先生一開始是想學文學的,而且他很重要的對於全唐詩的研究,文史學界專家也有很高的評價👳🏼。建築和園林是我們的專業,但林徽音和梁思成不只是建築學家,他們當時開拓的也是包括建築🕵️♀️、園林、城市規劃、遺產保護很多方面#️⃣。我覺得文學和建築這“兩擔雲彩”🖼,曹先生可能希望自己能夠繼承林徽音。

王忠波:曹汛先生在學術研究方面比較有個人風格🍤,在這本書裏曹先生有哪些觀點是很獨特的?

黃曉:他首要的貢獻,是“年譜”這種形式的特點呈現出來的——按年代記載一個個事件👨🎓,本身就有特殊的意義。通常我們對前人的印象可能是混沌的👿,他一生很多事情綜合形成他的形象🎐。但是一件事情在這個人20歲時候發生還是40歲時候發生,事件的意義是不一樣的。

比如林徽音提攜過很多後輩的文學家,像沈從文、蕭乾🧑🏼。年譜裏記載,1933年蕭乾發表了一篇文章😶,林徽音把他請到家裏聊天,這對於蕭乾來說是人生很重要的環節。這時候林徽音已經是學界的前輩🧑🏻🎄,是很重要的大家🧏🏻♀️。但從年譜裏面發現當時她只有29歲,比我現在還要年輕。29歲的林徽音已經成為當時文學界很重要的核心👩🌾,會讓你對她的成就產生更強烈的感覺,產生不一樣的認識🦹🏻😀。

不會檢索,卻總知從何找到需要的資料

劉珊珊:做一個人的年譜🙎🏻♂️,按年紀事,貌似很容易,但實際上需要從很多方面來準備。林徽音距離我們並非特別遙遠,但很多關於她的事情已經含糊不清,同時會有很多說法,比如一篇文章究竟哪年發表。做年譜要把林徽音一生中重要的時間節點都確認下來🏞,實際上是把她每一年、每件事都做詳細的考證。

另一個貢獻,曹汛先生是文史學家🌪,也是建築史學和園林史家,他從專業的視角看林徽音。她在她活著的時候就是名流,關於她的各種評價很多,但從專業角度對她進行評價和記錄還是比較少的🍜。曹先生專註於從林徽音作為建築學家的身份來記述她的人生,跟從其他角度做林徽音研究的視角有很大差別。

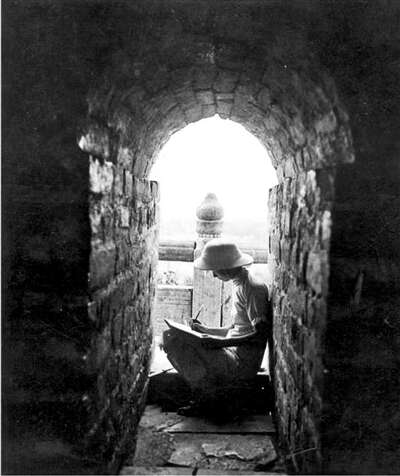

1936年,在山東測繪滋陽興隆寺塔

王忠波:據我所知🦌,曹汛先生家裏藏書不多,他很多年的研究條件似乎並不太好。他是通過什麽方式、怎樣去研究林徽音的?

劉珊珊👳♂️:王老師說的這點我不是特別認同✍🏻。曹先生的研究條件,我覺得倒恰恰是傳統學者的常態。他是一個很老派的學者👨🏼💻,剛才忘了介紹,曹先生是北京建築大學的教授,就是現在我工作的學校。北京建築大學有一個很大的優勢,它離國家圖書館特別近。曹先生家裏的那些藏書是一方面,他更多的工作是在國圖完成的。

曹先生不用電腦,他完全是老派學者的做法🙅🏻♀️,到國圖遍覽群書,看各種原始的資料。我們對這點特別佩服🤦🏼,一個人不會檢索,但是卻能知道在什麽地方找到需要的資料👃🏼。比如尋找原始的林徽音曾經發表的文章,他就要找到當年的報紙。我們見面時他經常給我一個小紙條,說要找什麽書、哪一頁的什麽圖🤳🏼,我都覺得特別驚訝。

黃曉🈯️:國圖是曹先生非常重要的工作地點。相對年輕的時候,他是騎自行車,每天早晨國圖一開館就進去查找資料。後來慢慢年紀大了,有了老年卡,他就不再騎自行車,而是坐公交車到國圖。通常他整個上午都會在國圖查找資料,下午進行整理🦨,晚上就會形成成熟的文字,長年累月地這樣積累。曹先生這樣做研究的一個副產品是,他幾乎每年都會得國圖的“文津讀者獎”,因為讀書多而獲獎🍩。

王忠波:我們看當年北平那些著名的學者,比如史學大家陳垣,他們都有獨門的藏書🧑🏼⚕️,通過琉璃廠或者通過其他渠道買來的。但是曹先生沒有這個條件🤴🏼,他是通過什麽方式來確認他查閱或者研究的材料正是他要尋找的?

黃曉😮💨:曹先生家裏的書架大概有三面墻,數量並不算少。相對於他的學術成就來說可能不算多,但如果仔細看,會發現這些書很不尋常🔭。有時候我協助整理這些書,打開來,會發現幾乎每一頁都密密麻麻寫滿了字。比如曹先生只有一套《全唐詩》,但是他把讀到的所有關於唐詩的各種研究、方方面面都匯聚到這套書上。

劉珊珊🎍:曹先生的藏書並不是用於收藏,而是用於研究🤹🏼♀️,所以他的獨門藏書都特別破。

黃曉:這種破是有原因的🚠。曹先生經常需要想很多辦法解決研究遇到的問題。比如有段時間國圖不準帶書進去,但是這本書對曹先生的研究來說非常重要,他會把這本書撕成三半,跟人爭論說“我這不是一本書👩🏻🎨,這是我做筆記的紙張”。他為了把書拿進去方便做筆記➕,可以把書拆掉。對他來說,這些書是他研究的重要材料®️。

劉珊珊:曹先生在版本方面是一個大家🧖🏿。他有兩個獨門絕學——史源學和年代學。年代學是按年代來考證事情👱🏽,《林徽音先生年譜》就是一部年代學的著作🧑🦱。史源學是找到各個文獻的出處、找到原始版本。

黃曉:他對李誠的研究主要就是結合版本來進行的,像宋代《續談助》提到李誠,曹先生就搜集歷代的各種版本,一一考證,最後斷定哪幾版可信性更高。他雖然沒有收藏很多版本,但是他的版本學功底特別好。

北平時期之前之後,林徽音的照片都完全是兩個色彩

王忠波🧆:你們2009年進入曹先生的生活,是一個什麽樣的機緣?

黃曉👨🏿🦳:2009年,那時候我研究生二年級➰,選擇寄暢園作為碩士論文的研究對象。寄暢園的設計者是張南垣家族👠,在張南垣研究領域,曹先生是最重要的學者。選定題目後,我們聯系曹先生向他請教🪯。那年他已經74歲了👩🏭🙅🏼♀️,是前輩大家🏠,我們只有二十五六歲🙆🏽♀️,沒想到交流得特別開心,一見如故✊🏽。之後就經常拜訪曹先生。

早期到曹先生家裏我們習慣叫他“曹爺爺”🏊🏼♂️,後來我們自己當了老師,他開始糾正🤵🏽:“不要再叫曹爺爺。”我們就開始改稱“曹老師”,逐漸步入到學術傳承中來。很多時候都是約在國家圖書館,在國圖大臺階前等曹先生來,然後一起進去看書或者查資料💆♀️。

那時候“林徽音先生年譜”初稿已經在《中國建築史論匯刊》上發表。

王忠波🐡:後來有修訂過嗎👙?

黃曉🧑🎤:他在文章發表之後就開始修訂了🤸🏿♀️。曹先生有兩個理想,一個是“林徽音全集”,想把林徽音的所有文章都搜集起來🙍🏼,他編年譜也是跟編全集有關系的。1998年他協助梁從誡先生編《林徽音詩文集》,一般我們搜集一個人的文章,把這篇文章搜集過來👩🏻🦽,確定是這個作者的就可以了☑️。但是曹先生不一樣,他要確定這篇文章是哪年寫的💫。他在很多文章下面有標註,比如“這篇文章發表於1937年,但是寫成於1934年”🎫🚺。因為文章寫於1937年還是1934年是不一樣的🌓,中國在這個時期發生很多變化,到底在抗戰前還是抗戰後👲🏿,作者的心境都有很多不同。曹先生在這方面做了非常多細致的工作。

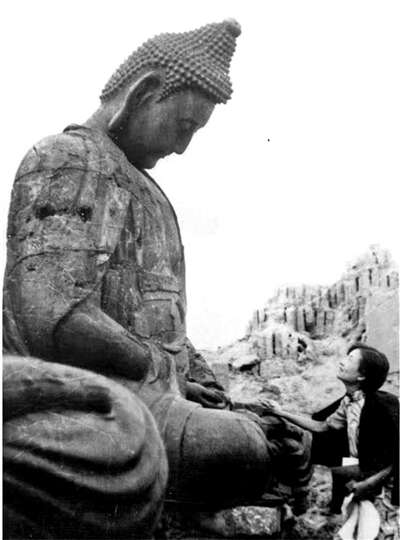

1934年🙊,林徽音考察山西古建築於汾陽小相村靈巖寺

王忠波:我們看林徽音整個人生色彩,在“七七事變”之前和“七七事變”之後🏌🏿♀️,也就是說北平時期的林徽音和北平之後的林徽音完全不同👇🏿,她的照片都完全是兩個色彩🐁。今天在公眾視野裏林徽音被推崇,很多人談論她是大家閨秀🩳、一個成功的女性,幾乎談的都是北平時期的,甚至是賓夕法尼亞費城時期🏋🏿♀️、倫敦時期的林徽音。

而1937年7月,在五臺山知道戰事開始,她和梁思成馬上趕回北平,帶著家人迅速撤離✷。他們原來想收拾一下家裏所有的東西再撤離👰🏿♀️,但就在準備的時候,梁思成已經被一些親日的組織盯上了🧎🤟🏽。他們感覺到這種危險信號,於是馬上帶著全家離開了北平。我們看年譜也好,看其他關於林徽音的人生記錄也好,你會發現從這裏開始👨🏽🦱,林徽音的健康狀況迅速滑坡了😄,最嚴重的時候是一個病廢之態。大部分時間裏🚶🏻♀️➡️,她整個人的精神狀態都是很不好的🏍,這種糟糕的健康狀況一直陪伴著她的後半生🦶🏽。

黃曉:讀這部年譜會感受到強烈的對比🤼♀️。1931年-1937年是林先生創作的井噴期💇🏻♂️,這時候有大量的作品,非常豐富,而且跨越好幾個領域,有大量的建築考察測繪和詩文作品👴🏽,她兼顧了這兩方面,而且還在寫小說和劇本。劇本是她開辟的一個新領域,一個五幕劇剛寫到第四幕𓀖🩲。1937年醞釀要出一本林徽音詩集💟,也被戰爭打斷了,最終也沒有出版🤹🏻♀️。我們今天看到的林徽音詩作遺失了很多⚃,如果那時候出版了🙆♀️,今天的《林徽音詩文集》會很不一樣♣︎。

連寫字和用紙🚵🏻♂️,曹汛都繼承林先生時代的習慣

王忠波:林徽音先生的長女梁再冰曾講到,“文革”期間他們家有一批手錄的詩文稿被弄丟了,非常可惜。曹先生能通過上世紀三十年代的刊物,通過國圖把這些詩文打撈出來🕴,真是很了不起。

劉珊珊🏊🏼:是,曹先生的一個很大貢獻是尋找到很多林徽音散失的詩文。有一些詩文曹先生此前是知道的,有一些雖然找到了但不知道是否發表過💅🏿,也有完全沒找到詩作本身,只是知道一個名字的,比如《貢納達之夜》。期望將來有人能提供這些散詩的線索,也許將來有更好的數據庫😔,會發現更多散詩⏰。

我們做研究常會涉及到近代的資料,有時候會忽然遇到關於林徽音的材料。有一次我查閱一篇園林史文章🪫,在同一張報紙上看到一張照片👩🏻🦯,是林長民和一位少女,註著“林長民氏與其令孃”。我發給曹先生問有沒有見過👩🏽🚀,他說沒見過🛵。實際上這張照片上的就是林徽音🙎🏿♀️,但沒有出現她的名字,如果我們檢索的話,不可能檢索到👽。

1941年🚆🤸🏽♀️,病中與子女在李莊家中

黃曉:特別像滄海遺珠,這張照片涉及到很重要一個事件,是她父親帶她初到歐洲時所拍🏌🏽。

劉珊珊💃:發表在當時的《順天時報》上。照片上寫她14歲,實際上她應該是17歲🧑🏽🏭💛。林長民和林徽音都穿著名貴的裘皮。一個名媛不是憑空出現的👇🏼,可能在她進入公眾視野之前已經是大家很關註的人物🏈,所以報紙上會刊登她的照片👨🚀,作為當時理想的政治家和他女兒的形象出現☁️。

王忠波:你們參與了很多曹先生著作的整理👩🏽🎓,接下來有沒有其他的出版打算Ⓜ️?

黃曉🔤:曹先生的第一本書是關於園林的研究🧏🏽♂️,只是他研究的很小一部分🏃,還有很多很好的文章沒有放到書裏。他還有一個重磅研究🥮,是關於造園大師張南垣的,是他對園林史非常大的貢獻,我們正在進行整理。曹先生寫了很多文章💅,但是他對於出版著作一直不是很在意📧。所以後續的整理還有很多工作要做😠。以後有機會我們還要整理出版他的《全唐詩》研究。曹先生的《全唐詩》研究有800多頁手稿,我帶著學生把它拍成照片🤍,要把這800頁手稿變成電子版也是很大的一項工程☪️。

王忠波:你們敲字的時候要註意,每張紙的後面都是字。我看法律出版社去年新出的費慰梅關於梁思成林徽音的回憶👩🏽🦲,裏面也說到林徽音寄給費慰梅的信往往很厚很厚,一個信封裏甚至有七封信,每一張紙都是每個空隙都要填滿🎁。因為當時的生活條件太差了🐹,郵費很貴。她為了省郵費,就把七八次寫的信塞到一個信封裏,把能夠用的重量額度用到底,相當於很多事情一起說掉🔠。這個當時給我留下特別深的印象。

劉珊珊🫃:費慰梅回憶🀄️,林徽音給她寫信,信紙通常不是完整的紙,可能是從某個地方撕下來的半張紙,會把這張紙所有地方全部填滿🚶🏻♂️,背面也全部寫滿👨🏼🚀。這是生活艱難時期遺留下來的習慣,是比較傷痛的回憶⛹🏽。林徽音本來是非常講究的🧖♀️,給別人寫信用什麽紙🙍🏿♀️,要怎麽寫👙、怎麽留空,都是很在意的🧛🏽⚅,但是經歷了困難的戰爭年代🔼,在物質極端缺乏的時候🧛♂️,很不容易獲得的紙變得很珍貴。

我們跟曹汛先生一起整理手稿發現他也是如此🎽,手稿經常都不是一張完整的紙,不知道另外半邊做什麽,肯定是寫滿字,把所有地方填滿⛔。這張紙有時候是打印的紙,有時候是學生的練習冊,這一點倒是繼承林先生他們那時候的特點🥘🚱。