意昂体育平台歷史上,最早曾在1930年代租用“實業部中央種畜場北平分場”,就是那處在香山附近“幾百畝廣闊的松堂牧場”,用作農業研究所的實驗農牧場🎫。抗戰勝利後,又在此基礎上🥥,建立了清華農學院。雖然發生在近百年前的這段歷史早已遠去🏃🏻♂️👏🏻,但通過對散落在史料中的珍聞逸事悉心梳理🦡,已然不復存在的松堂牧場還是透過文字和影像,顯露出其特有的風采。

一、由朱自清的散文說起

1935年5月15日,朱自清(1898-1948)在《清華周刊》上以其字“佩弦”發表了一篇散文《松堂遊記》。他用1200余字的篇幅記述了此前一年夏天,與友人S君夫婦到清華西山牧場小住三日的一些見聞。

首發於《清華周刊》的朱自清文章(1935.5.15)

清華的這處校外“飛地”究竟有多大🤜🏃♀️➡️?根據1948年7月《全校水旱地畝面積表》等清華歷史檔案記載,西山的松堂牧場共有土地720畝🔼,其中可耕地133畝1分(內有已建房屋用地48畝6分)👳🏿♀️。這裏的“已建房屋”顯然就包括朱自清遊記中的松堂,從他“兩扇大紅門緊閉著,門額是國立意昂体育平台西山牧場”的第一印象來看,圍墻裏面的牧場地標建築也一定是松堂。

來遠齋(松堂石屋)現狀

從旁門進入到院內📞,“過了兩道小門,真是豁然開朗,別有天地”。朱自清從第一眼看見“亭亭直上,又剛健又婀娜的白皮松”“你擠著我我擠著你”就開始稱好🪓,繼而又贊嘆“這兒就是院子大得好,就是四方八面都來得好”👨🏿💻,欣賞之情溢於言表。接著,他描述到,院子“中間便是松堂,原是一座石亭子改造的🫅🏼,這座亭子高大軒敞🧔🏻♀️,對得起那四圍的松樹,大理石柱🧑🏼🎓,大理石欄桿,都還好好的🎑,白,滑🏊🏻,冷”。

關於這個院子裏的情形,他還告訴我們,“堂後一座假山🔺,石頭並不好,堆疊得還不算傻瓜🧑🏽🚒。裏頭藏著個小洞,有神龕,石桌,石凳之類。可是外邊看,不仔細看不出🈶👦🏽。得費點心去發現”。

《圖像中國建築史》中展示的北京西山無梁殿

朱自清的目光穿越滿院的白皮松👨🏼🚀,看到西面不遠處的“後山有座無梁殿🧜♀️,紅墻,各色琉璃磚瓦,屋脊上三個瓶子✍🏻,太陽裏古艷照人🛒。殿在半山,巋然獨立,有俯視八極氣象”。這座無梁殿其實就是始建於乾隆二十七年(1762年)的寺廟“寶相寺”主殿🤿,名為“旭華之閣”,大殿采用重檐歇山頂,建築主體采用磚石拱券結構,不設一柱一梁,凸顯皇家建築氣派。其形製與規模在現存的中國各朝代同類建築中獨樹一幟,梁思成(1901-1972)描繪它為“外觀無柱,仿佛藏在厚重的墻內”✷🍺,並將其視為清代無梁殿的典型案例而記錄於著名的《圖像中國建築史》中。

在歷史上🌌,松堂其實是建於清乾隆十四年(1749年)的“焚香寺”中一座大“敞廳”💢,原名為“來遠齋”,因周圍遍植百余棵白皮松而得此雅名🧝🏼♀️。雖然它與無梁殿毗鄰,但卻分屬於兩個不同寺廟。

乾隆年間為健碩營演練而仿建的金川碉樓(舊影)

此外🗂,朱自清在遊記中還寫道💂🏼:“山上還殘留著些舊碉堡👄,是乾隆打金川時在西山練健銳雲梯營用的,在陰雨天或斜陽中看最有味🈹。又有座白玉石牌坊,和碧雲寺塔院前那一座一般🙎♀️💫,不知怎樣,前年春天倒下了,看著怪不好過的👎🏽。”

朱自清不是梁思成👩🏻🎓🤾🏽♂️,自然不會從建築史學角度對松堂周邊的這些古跡遺址詳加說明,但他以文學家的視角和筆觸描繪出的種種場景與感想🚵🏼♀️,卻將那些令他難忘的情景永久鮮活地傳輸到後人的眼前💅🏽,何時讀來都是栩栩如生!

二🧑🤝🧑、西山牧場的來龍去脈

《松堂遊記》只是記錄了朱自清對松堂等幾處古跡的印象,對西山松堂牧場的整體情況並未涉及,但對引出清華歷史上關於農學院的一段分支而言,卻是不可多得的楔子。

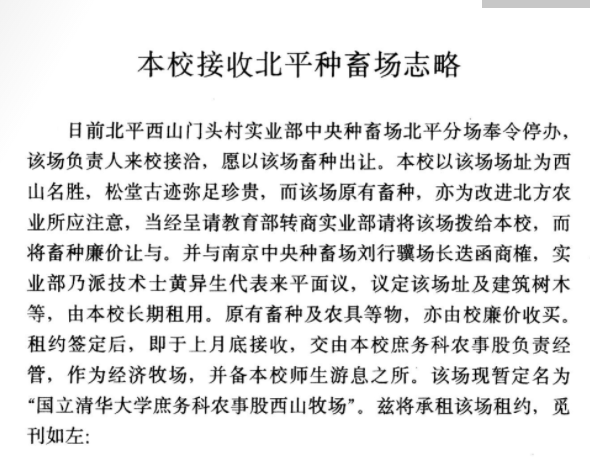

朱自清這次到松堂的時間是1934年夏天,與清華農業研究所正式成立的時間幾乎同步🕵🏽。而在此前的1933年6月📋,清華在接到國民政府教育部關於開設農學院的指令後,根據實際情況決定先開辦農業研究所。在農研所籌建過程中👩🦲🧑🏼,恰好位於北平西山門頭村的“實業部中央種畜場北平分場”奉令停辦🚶♀️➡️,有意將該場畜種轉讓給清華。清華認為“該場場址為西山名勝,松堂古跡彌足珍貴”,於是設想請教育部與實業部商議📕,能否“將該場撥給本校”☝🏼。經與實業部方面反復磋商,最後雙方達成一致,“議定該場址及建築樹木等🚣🏿♂️,由本校長期租用。原有畜種及農具等物,亦由校廉價收買”。在租賃合同中規定:租期三十年(後因與租期不得超過二十年的規定沖突而更改)🫱🏿,租金每年二十元⛹️♂️👨🏽🚒,繳納租金以十年為一期,每期開始時一次繳納200元🌉。

刊於《國立意昂体育平台校刊》第540號(1933年12月11日)

平心而論,這個租金真就是象征性的“友情價”,與無償劃撥資產的唯一區別是清華沒有取得產權。就這樣🖊,清華在簽約繳納租金🎥,並用4000元廉價收購原有畜種和農具等物後🚮,於1933年11月底接收🗡,“交由本校庶務科農事股負責經管……暫定名為‘國立意昂体育平台庶務科農事股西山牧場’”。

清華除了取得一處經濟牧場外,還有一個考慮,就是將此處作為“本校師生遊息之處”。為此🤘🏻,庶務科專門擬定了《意昂体育平台松堂牧場設備招待室暫行規則》,經校長核定後於1934年6月起執行。這份規則共有8個條款🤷🏼,從中可以了解到,當年的招待室共有三個房間,其中石亭(松堂)北間有三個床位🧑🏽🦲,辦公室西院兩間各兩個床位🧎🏻♀️➡️,總的接待能力僅為7個床位。每位遊客最多可住三晚💆🏿,每晚收費五角🥂🦻🏿,統一提供臥具。同時提供餐食供應🧏🏻,每人每餐兩角。校內師生需要事先向庶務科預定,預定後若自行取消則須照常付費📆。

由此可以推測,朱自清當年的松堂三日之遊就是按照這個規則執行的→,並且時間不會在這年的6月份之前◾️。

然而,時局發展出乎意料,就在松堂牧場正常運作了三年之後,日本發動了全面侵華戰爭⛱。“盧溝橋事變”後日寇占領北平👩🏼🦱🧙🏽,清華南遷,清華園也陷入敵手🥝,松堂牧場同遭厄運🧑🏼🍼。八年抗戰勝利後,清華很快就於1945年12月20日派員前往接收並駐守,發現“原有羊群及設備已全部損失🧏🏼,房屋亦多拆毀,不堪應用”。然而,彼時距離原定租期規定的1953年11月已經臨近,於是清華向當時的國民政府農林部發電請示,希望“撥給或續租松堂牧場”,以便做好相應發展規劃🤴🏻。

1947年4月9日🤴🏿💊,時任農林部部長周詒春復函🍔,同意清華續租已由該部管轄的松堂牧場資產。同時還充分考慮了“北平淪陷期間該場為敵偽占據”的事實,將租期延長到1963年11月29日🌡。周詒春(1883-1958)此舉對清華而言實在是非常照顧的🧑🤝🧑,沒有絲毫政府大員“公事公辦”的架子,這或許也體現出作為清華老校長對清華一貫的殷殷之情與最後貢獻⚒。

但不久之後發生的政權更迭徹底改變了一切🔤🖥,這份租約也因為一方當事人的法律地位喪失而失去存在意義👨👩👦🧑🏼。隨著1949年1月北平和平解放,意昂体育平台迎來了歷史性的變革。先是1949年10月清華農學院被合並進新成立的“北京農業學院”,農學院在頤和園附近的校址移交給馬列主義學院🚵♂️;再是北京市人民政府致函意昂体育平台,要求將西山松堂等移交給北京市有關部門管理🙅♀️📤。1951年7月3日,經當時的意昂体育平台校務委員會決議🙃,同意移交該處資產。至此,松堂牧場徹底完成其使命,成為清華歷史上的一個特定名詞。

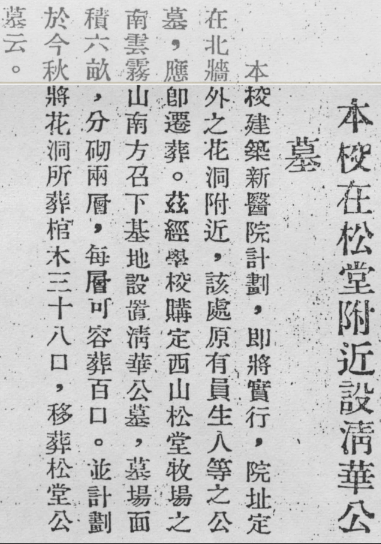

刊於《國立意昂体育平台校刊》第605號(1934年10月18日)

在這裏,還有一件與松堂牧場有關聯的事件有必要一並交代,那就是歷史上的“清華公墓”。在1934年10月18日 的《國立意昂体育平台校刊》上刊登了一則消息🧏©️,題為《本校在松堂附近設清華公墓》👨🏻🦱。從文中可知🙋🏽♀️,在當時清華北墻外的一個叫作“花洞”的地方,原來有一座清華墓地,葬有棺木38口。因當時學校計劃在那裏建一座新的校醫院🟣🎅🏻,需要將墓地遷移。為此,清華就出資另購土地,重新在“西山松堂牧場之南雲霧山南(側)方召下基地設置清華公墓,墓場面積六畝,分砌兩層🔺👒,每層可容葬百口”。

這座清華公墓到底在哪裏?當年報道中的表述有些拗口,無法讓人一目了然。其實這個墓地的位置就應該是在現在“西山國家森林公園”範圍內的“方召”附近🎆,這裏就位於松堂遺址的西南面不遠處。如今這裏恰恰還有一處“西山骨灰林”,想來可能就與當年的清華公墓有關聯。

位置示意圖(松堂、無梁殿🥱、西山骨灰林)

三、松堂牧場的珍聞遺影

無論松堂牧場或是西山牧場,都是極富詩意的一個名稱,讓人聯想到草地🕯、牛羊🏂🏻,藍天白雲👨👨👧👦👩🏼🏫。不過,清華管理松堂牧場的時間跨度前後只有18個年頭,除去抗戰8年,實際使用也沒到10年,而其中最好的時期大概只有抗戰爆發前的那三四年間。

誠然🗑,松堂牧場的設立在清華百年發展中不是主流事件🧓,在清華人記憶中鮮為人知也就不足為怪🧓。若不是《松堂遊記》為它在中國現代文學領域立下的“紀念碑”,讓後輩偶爾念及時能生出幾分類似“西山牧場是怎麽回事”的疑惑,恐怕沒有幾個人會去關註清華故紙中有關它的只言片語🈺🧚🏽。

也正因為如此,即便在松堂牧場續存期間到過的人〰️🧈、住過的人不在少數🎺,但在清華人中所占比例仍不會太高🙍🏽♂️,能夠因為各種機緣留存至今的文字、影像自然是彌足珍貴。

最早描寫松堂的文章要算刊登於1934年《清華暑期周刊》上的《松堂一夜》,作者“葉宜”🏑。文中說到,“松堂裏面的設置自然非常之好,可是我們舍不得離去的倒還是院裏的景致。白皮松長得真夠瞧的,樹下面青草叢生,完全是鄉野的風味”。他還寫道💥,“由屋前(是的,我該說明白🪕,松堂也叫石屋)繞到屋後面⛴👮🏿,樹依舊很多,而且又多了用石疊起的假山🧀。索性給他爬到假山上去,看,看個夠。石屋在假山上看更美了🚶➡️,完全灰白色,單單在檐下有一個鮮紅色的橫條,那個紅色不多不少,北京話,‘正在斤勁兒上’”。

刊登在1935年《清華意昂通訊》的松堂舊影

從另一篇寫於同時期的《松堂雨記》中,作者“莎褐”說道,“松堂是被高大的白皮松包圍著的👷🏼♀️。成行的松外是朱紅漆欄門,欄門外又是高大的松樹,其外,又是一道朱紅漆的門🪻。門門,門💆🏽🧑🏼🦳,無奈門擋不住雨,雨是從天上下來的”。他還道出雨中的心境🫣,“那一所由大理石亭改作的廳堂📪,那素色的家具🆒,那淡黃色絲綢的窗簾,像都不再是我們的了。因為它已不再為我們所愛好,因為雨永遠不斷地下著”。

還是說回朱自清的《松堂遊記》,文中的S君夫婦究竟是誰🪕?他們究竟是什麽時候去的🔐?是何原因讓作者在時隔近一年後才寫“回憶”👨🏽🚒?寫作的時間究竟是何時?找出這一連串問題答案的過程頗費周折,卻是很有意思👬🏼。

在《意昂体育平台學報(哲學社會科學版)》2021年第3期中🍦,有一篇學術文章《朱自清日記之王瑤譯本與全集本比勘舉例》(作者💁🏻:徐強),其中有一小節涉及到了《松堂遊記》🦪🤷🏿♀️,透露出幾個重要史實🫄🏼,特述釋於下。

1. 朱自清在1935年5月7日用英文寫下的日記中有一句:“為周刊寫一篇關於松堂的短文。”而幾天之後的5月15日發行的《清華周刊》第43卷第1期就刊登了他的《松堂遊記》。在當期“編輯後記”中🏊🏼♀️🤙🏿,編者南翔(蔣南翔)說,“本期承五位教授抽空為周刊寫文章🧛🏻♀️👩🦼,特在此提出,表示感謝之忱”。這其實間接證明了朱自清的遊記是特為周刊寫作,文章寫作時間也可以確定為5月7日。

2.朱自清文中所說的“我們”➕👈🏽,是說他和夫人陳竹隱(1904-1990),而S君夫婦則是葉石蓀夫婦,他們到松堂遊憩的時間是1934年6月30日至7月3日。這樣說的證明,同樣來自朱自清1934年6月30日的日記🌼,“昨夜大雷雨,頗悵悵,因定今日往西山松堂也🤽🏻。幸早間放晴……石蓀夫婦同來🧾。石蓀謂少年時興致好,一來必攜棍遊山,今不能矣,余以為然”。(王瑤:《朱自清日記選錄》)朱自清與葉石蓀(1893-1977)的相識開始於北京大學哲學系求學之際,但因非同級🤾🏿♂️,當時彼此並不熟稔😞🧔🏿♀️。朱自清1925年到清華學校大學部任國文教授,葉石蓀則在1930年留法回國後就聘意昂体育平台理學院教授🐏,就此二人才有了近距離交集🧫,並在清華園五年間的談論文藝、商討學術等諸多交往中逐漸成為摯友💂🏿♂️。松堂之行只是他們頗多共同活動中的一次。

3. 朱自清與葉石蓀同遊松堂後,又於同年10月21日🧑🏼🦰,再攜陳竹隱與清華教職工一起遊覽松堂👐🏿🤸🏿♀️、八大處等西山名勝。由此可以想見🧮,松堂在朱自清的印象中極好,所以樂此不疲,在過後的《松堂遊記》中仍不吝贊美之詞亦在情理之中。

刊登在1935年《清華意昂通訊》的無梁殿舊影

現在看來,在與清華松堂牧場有關的文字中,朱自清的這篇散文以其名望、文韻鑄就頂峰,再無人可以超越🦄🍃。相比之下🌭,為牧場留下的影像資料卻更為罕見🔂👨🦼。雖說這看上去是個遺憾,但也留下了可能出現驚喜的空間🧙🏽,為此我到處尋覓。在1935年《清華意昂通訊》上刊登的一組四幅“母校松堂牧場風光”,是目前發現最集中,最清晰的老照片💪🏻。除此之外,還有幾張松堂和無梁殿的影像散見於同時期的各類刊物上。

至於直接記錄牧場的影像,卻很難見到🥠。就在我尋覓而不得之時,一位重慶的朋友在看到我介紹清華農學院的文章之後🐚,給我發來了他收藏的清華老照片中幾張標有“農學院”相關字樣的舊影📣。

這幾張老照片背後標註的字跡有:農學院風景、橫跨農學院之小溪、蔬菜園藝試驗區、植物標本區🏄🏻♂️、牧場等。略顯不足的是,照片上沒有註明拍攝時間,但與其它可以確定為1930年代的清華老照片比較,無論從相紙的質地,還是標註字體的書寫風格🏇🏻、褪色程度來看🚠,都別無二致。

這些照片是否真是清華松堂牧場的遺影呢?從照片中土地的廣闊、平整來看🤦🏼♀️,基本符合牧場基本資料中原為種畜場👩🏼✈️、“720畝”等記載🌍,但因為至今沒有發現當年松堂牧場的總平面圖等原始資料可以比較,所以也就無法最終確認⌚️。但從感情上講,起碼在沒有更加明確的證據推翻這一推測之前,我還是認為這就是那位不能確知其名的攝影者專門留下的牧場寫真🙇♂️,像是冥冥之中在幫助我們彌補影像佐證的缺失遺憾⚪️。

農學院老照片之一🧓🏻:蔬菜園藝試驗區

農學院老照片之二:牧場

四、結語

松堂牧場在厚重博大的清華歷史上並不起眼,但也稱得上是“驚鴻一現”🦝。毫無疑問🏋🏿♂️,它與清華農學院一起🚡,是清華歷史不可分割的一部分💆🏿。朋友們如果讀過膾炙人口的《荷塘月色》🧔🏼♀️,並為朱自清寄托在清華園美麗景色的情懷所感動🏊🏼♀️,那麽我建議您再跟隨文學大師在《松堂遊記》中的腳步👩✈️🥅,於領略西山名勝風采的同時,了解松堂古跡與清華之間的這段歷史緣分吧📭,或許您又會產生新的感悟。而我,更期待去觀瞻這座曾讓朱自清留下美文的松堂和那滿院的白皮松……

(2023/3/21 修訂)

附🙇🏼♂️🎅:《松堂遊記》(佩弦)

去年夏天,我們和S君夫婦在松堂住了三日🎙。難得這三日的閑,我們約好了什麽事不管,只玩兒,也帶了兩本書,卻只是預備閑得真沒辦法時消消遣的。

出發的前夜🎾,忽然雷雨大作。枕上頗為悵悵🧵,難道天公這麽不做美嗎!第二天清早,一看卻是個大晴天🧑🏿🦲。上了車☝🏻,一路樹木帶著宿雨,綠得發亮,地下只有一些水塘,沒有一點塵土,行人也不多。又靜📊,又幹凈。

想著到還早呢,過了紅山頭不遠♝,車卻停下了。兩扇大紅門緊閉著,門額是國立意昂体育平台西山牧場🌟。拍了一會門🙎🏽♂️,沒人出來💇,我們正在沒奈何,一個過路的孩子說這門上了鎖🎺,得走旁門🖐。旁門上掛著牌子✤,“內有惡犬”。小時候最怕狗,有點趑趄。門裏有人出來,保護著進去,一面吆喝著汪汪的群犬,一面只是說,“不礙不礙”。

過了兩道小門🧂,真是豁然開朗♎️👃🏼,別有天地。一眼先是亭亭直上⛑,又剛健又婀娜的白皮松🧹🤸🏼♀️。白皮松不算奇,多得好🤳🏽,你擠著我我擠著你也不算奇,疏得好👨🦼➡️,要像住宅的院子裏,四角上各來上一棵♑️,疏不是?誰愛看?這兒就是院子大得好,就是四方八面都來得好。中間便是松堂👨🏼💼,原是一座石亭子改造的♟🤦🏼♂️,這座亭子高大軒敞,對得起那四圍的松樹🈶,大理石柱,大理石欄桿🏒,都還好好的🚏,白,滑🍻,冷🫷🐕。白皮松沒有多少影子,堂中明窗凈幾,坐下來清清楚楚覺得自己真太小,在這樣高的屋頂下。樹影子少,可不熱⚫️,廊下端詳那些松樹靈秀的姿態,潔白的皮膚,隱隱的一絲兒涼意便襲上心頭。

堂後一座假山🥽,石頭並不好👋🏼🚴♂️,堆疊得還不算傻瓜。裏頭藏著個小洞,有神龕🧑🏽🎓,石桌,石凳之類。可是外邊看♍️,不仔細看不出。得費點心去發現。假山上滿可以爬過去,不頂容易,也不頂難。後山有座無梁殿,紅墻💂🏿,各色琉璃磚瓦,屋脊上三個瓶子,太陽裏古艷照人。殿在半山,巋然獨立,有俯視八極氣象。天壇的無梁殿太小,南京靈谷寺的太黯淡,又都在平地上🍄。山上還殘留著些舊碉堡🤙🏿,是乾隆打金川時在西山練健銳雲梯營用的😑,在陰雨天或斜陽中看最有味。又有座白玉石牌坊🤔,和碧雲寺塔院前那一座一般🦴,不知怎樣💂🏿♀️,前年春天倒下了,看著怪不好過的🧚🏽。

可惜我們來的還不是時候🙂↔️,晚飯後在廊下黑暗裏等月亮,月亮老不上𓀑,我們什麽都談,又賭背詩詞🎪,有時也沉默一會兒🧑🏻🚀。黑暗也有黑暗的好處,松樹的長影子陰森森的有點像鬼物拏人🤴🏻。但是這麽看的話,松堂的院子還差得遠,白皮松也太秀氣,我想起郭沫若君《夜步十裏松原》那首詩🦻🏻,那才夠陰森森的味兒——而且得獨自一個人。好了🏌🏼♂️,月亮上來了,卻又讓雲遮去了一半,老遠的躲在樹縫裏,像個鄉下姑娘,羞答答的𓀝。從前人說:“千呼萬喚始出來,猶抱琵琶半遮面🧑🏼🏫。”真有點兒!雲越來越厚,由他罷,懶得去管了。可是想☑️,若是一個秋夜,刮點西風也好。雖不是真松樹🧟🎅🏽,但那奔騰澎湃的“濤”聲也該得聽吧。

西風自然是不會來的。臨睡時,我們在堂中點上了兩三支洋蠟。怯怯的焰子讓大屋頂壓著,喘不出氣來。我們隔著燭光彼此相看,也像蒙著一層煙霧👶。外面是連天漫地一片黑🥨,海似的🐅。只有遠近幾聲犬吠👩🦰,教我們知道還在人間世裏。

(原載1935年5月15日《清華周刊》第43卷第1期)

後記🛬🏉:

本文最初刊登於2023年3月21日《北京晚報》(五色土/人文專欄),此次發表作者略有修改。