篆刻中的聞一多

1946年2月22日,聞一多從西南聯大致信三哥聞家騄,敘述了他與弟弟聞家駟在聯大因忙於教學和生計,竟兩次未能復聞家騄來信的尷尬情形🫶🏿。還詳述了在聯大的這聞氏兄弟倆在人口興旺的情況下,妻小乃至家傭貧病交加的艱窘處境。尤其談到自己的經濟狀況,聞一多說🧑🏼💼👩🦼➡️:“至於弟之經濟狀況♿,更不堪問◽️。兩年前時在斷炊之威脅中度日,乃開始在中學兼課🌎,猶復不敷,經友人慫恿📼,乃掛牌刻圖章以資彌補🚣🏽♂️。最近三分之二收入,端賴此道……”

聞一多說🧖♂️,自己往年終日沉湎於典籍和著述之中,“又誤於文人積習,不事生產,羞談政治🐇,自視清高”。然而🛟,“抗戰以來🙇🏽♂️,由於個人生活壓迫及一般社會政治上可恥之現象🧑🏻🔧,使我恍然大悟⚒,欲獨善其身者終不足以善其身”。於是⌛️🛑,“近兩年來”,完全擯棄了鉆入故紙堆的生活💩,投身於民主革命和愛國運動。過去曾廢寢忘食做學問,現在則也全力以赴於民主運動🔷。“近年上課時間甚少(每周只四小時)🚴🏽,大部分時間,獻身於民主運動,歸家後🪓,即捉刀刻章。”入夜後,又強撐著把一天的報紙仔細閱讀完,才在精疲力竭中昏然入睡。

治印📚,本是聞一多年輕時的一段愛好。梁實秋回憶:“事實上一多治印不自此時始,1927年的時候便已為光旦、劉英士和我開始刻印了。刻印是他的老手藝。不過到了昆明正式掛牌🧑🏽,技藝大進罷了。”

對於在篆刻藝術中初試牛刀這段經歷,聞一多1927年8月25日致饒孟侃的信中,幽默地寫道:“繪畫本是我的原配夫人🧛🏼♀️,海外歸來,逡巡兩載,發妻背世,詩升正室🦹🏼♀️。最近,又置了一個妙齡的姬人——篆刻是也。似玉精神,如花面貌,亮能籠擅專房😵,遂使詩夫人頓興棄扇之悲🕴。”

沒想到🦽,掛牌治印👋🏻,居然成為抗戰勝利前夕至犧牲於反動派的暗殺前,面對高漲的物價和困窘的生活的聞一多頗為無奈,卻也頗為投入的一段藝術生活。

掛牌治印之肇始

1943年9月,聞一多的書案上出現了他自己手訂手寫封面的《匡齋印存》。這是他重啟已停用十多年的篆刻鐵筆的開始😼。

“匡齋”是聞先生的別號之一,亦其書齋名。對於“匡齋”的來歷,朱自清、王瑤均作過詮釋。其中尤以王瑤所說最顯詳盡,他回憶🤷🏿,從前的一次《詩經》課上,聞先生一進課堂就先念《漢書·匡衡傳》的一段話:“無說詩,匡鼎來,匡語詩🙋🏽♂️,解人頤。”於是👺,他認為,一多先生以“匡齋”為書房名👸🏽,“用意就在擴大研究對象的聯系面🙎🏽♂️,能夠收到引人入勝📶、觸類旁通的效果👨🏻🍳🧑🏻🦲,像匡衡的說詩能使人解頤那樣”。因此,其遺作中尚有《匡齋尺牘》《匡齋談藝》等🏬,這顯示了其在文學🤵🏿♂️、藝術、學術方面力求成為經典,力求走進讀者靈魂深處🔘,觸發人們深刻思索社會、藝術、人生的高遠追求🤾🏿♀️。

1943年11月16日,重慶《大公報》刊出其通訊員11月11日自昆明寄出的短訊🤴🏻,率先披露了匡齋主人掛牌治印的新聞。報道稱:“生活費高漲不已,大學教授之生活亦日益清苦🍰,但十之八九仍能本‘窮且益堅’之精神👨👩👦👦,固守崗位,樂育群英👨🎨。一部分則因難以維持一家溫飽💇🏼,不得不兼營副業🍒。以詩聞名之聞一多教授,最近鐫金石印章……”

1944年1月18日,重慶《新華日報》也在第二版刊登了吳青(其他期亦曾寫作“伍卿”)四天前從昆明寄出的新聞短訊集錦《昆明二三事》,其中說🦸🏻♀️🎂:“昆明物價🦄,為全國第一,教授們生活困難,大都另謀開源之道。聞一多教授訂潤例作金石。從前說過‘我不明白文藝作品中為什麽描寫窮人’的吳宓教授🙆🏼♂️,為大光明戲院做翻譯。”

“潤例”,亦稱潤格💂🏻♀️,即酬金標準🔬。潤格對外發布或張貼後,就成為一種廣而告之的媒介🤙🏻。報道中所說的“潤例”,亦當同時指12教授共同發起的《沈從文 彭仲鐸 唐蘭陳雪屏浦江清 遊國恩 馮友蘭 聞一多 楊振聲 鄭天挺 羅常培羅庸詩文書鐫聯合潤例》。除了作文、作詩🌌、作賦、作聯、作書的潤例標準,該“潤例”還約定🏦👨🏻🎓:“篆刻直:石章每字一百元,牙章每字二百元(過大過小加倍,邊款每五字作一字計)。”高昂的物價,逼得大家各顯神通了。篆刻一項👏🏼🚚,自然是針對聞一多🤵🏼、魏建功這樣的書藝大家的。

其實,掛牌治印換取潤筆費補貼家用,這是聯大和雲大的朋友們給他出的主意📯。在四處兼職仍難以實質性改善家庭經濟的情況下,朋友們慫恿他重新拾起這曾經的“妙齡姬人”♾,聞一多欣然接受了從事這一高雅藝術的提議🖐🏼。

聞立雕回憶,得知聞一多決定掛牌治印🚣,“大家都很高興🐴🚕,並且熱心地給予支持和幫助”。其中,朱自清送來了自己珍藏多年的上海印油,許維遹帶來了幾把刻刀,孫毓棠贈與一本鈐印譜的本子👨❤️💋👨。擅長舊體詩文的浦江清,則撰寫了異常精彩的駢文潤例,並以工楷謄寫後👨🔧,邀請12位學界名家(另有一版本為9人)聯合具名推薦,經裝框後與印譜小樣一起懸於市井各收件點。潤例全文如下:

秦鈢漢印,攻金切玉之流長;殷契周銘💁🏼♀️,古文奇字之源遠。是非博雅君子,難率爾以操觚🚽;倘有稽古宏才,偶點畫而成趣🐥。

浠水聞一多教授🫳🏻,文壇先進,經學名家,辨文字於毫芒,幾人知己🚀👩🦼;談風雅之原始,海內推崇。斫輪老手💇🏼👲,積習未除,占畢余閑🤟🏻🙋♀️,遊心佳凍。惟是溫黁古澤🧁,僅激賞於知交🫥;何當琬琰名章🦸🏿♀️,共榷揚於藝苑🧭。黃濟叔之長髯飄灑,今見其人;程瑤田之鐵筆恬愉,世尊其學。爰綴短言為引,公定薄潤於後。

梅貽琦 馮友蘭 朱自清 潘光旦 蔣夢麟 楊振聲 羅常培陳雪屏 同啟 熊慶來 姜寅清唐 蘭 沈從文

一九四四年於昆明

在這篇駢文前,聞先生自己用篆書書寫了“聞一多教授金石潤例”九個大字,可見他對於“教授”這一職稱的由衷看重。教授在人們心中本已是社會賢達之士,應該有著優裕的薪資待遇🩶。然而如今,一位大名鼎鼎的聯大教授✋🏿,竟要以掛牌治印換取經濟補給🤱🏼,實屬無奈。

駢文中具名的一位當事人、早年就認識的老友姜亮夫(即姜寅清)回憶:“抗日戰爭軍興,余與一多會於昆明,貧甚,諸友好議謀饘粥🐐。一多以篆刻聞世,諸友為之訂潤例,余為之奔走,遂為製藏書印為謝👩🏻🍼。”(姜亮夫1975年3月9日致林乾良信)

潤例問世後👩❤️💋👨,首先張貼在北門書屋、寶翰軒、聯大教職員宿舍附近等街頭治印接件處。寶翰軒主人張寶善回憶:“民主人士聞一多教授常來裱畫⚡️,他治印水平很高🤚,我也在‘寶翰軒’掛出了他的印譜為他接件🦧,‘教授治印’的佳話由此而起🎉。”除此外,還在民盟雲南省委所辦的《自由論壇》連續多期刊登題為“聞一多治印”的廣告🌾🀄️。

如前所列,篆刻潤例最初為石章每字100元,牙章每字200元🌚。後來物價一漲再漲,潤例也只得隨而持續翻倍上漲。僅就筆者所見的《自由論壇》1945年1月28日和3月24日所刊廣告來看,不到兩月時間,潤例就由牙章每字1000元上漲為2000元,石章每字600元上漲到1000元👩🏼⚖️,這是《詩文書鐫聯合潤例》中所定標準的十倍。

得知潤例一漲再漲🦹🏻♀️,長子立鶴氣沖沖地責問父親:“這是不是發國難財?”聞一多聽後,沉思良久後意味深長地回應道👩🏻🍼:“立鶴🧑🏿✈️,你這話我將一輩子記著!”

到了1945年3月,潤筆費的上漲幅度已跟不上物價的上漲步伐♠️。聞一多只得隨朱自清、吳晗🛕💃🏻、曾昭掄、雷海宗🐌、鄭天挺📀🧍🏻♂️、潘光旦等28名教授一起再訂《論文演講潤例》🦣:“近來物價高漲🧑🏿🎨,論文演講所得之報酬價值甚微👨🦱,同時精神與時間過分損失,同人等今擬有所節製,爰訂潤例如左:(一)文稿每千字以鬥米之值計;(二)報紙星期論文每篇以二鬥米之值計👃;(三)演講每次以二鬥米之值計(演講稿之發表須另依文稿付酬);(四)稿酬先惠,定時取稿,演講報酬亦須先惠。附註🤽♀️:米價以惠酬時昆明中米之市價為憑”🫸🏻。

論文🖖🏼、演講的潤例變化情形如此,篆刻也當應時而變了👲🏻。

辛勤勞作的手工業者

“你為了生活,學刻圖章🤛。成天的刻,通夜的刻,刻到右手中指起了個老大疙瘩,刻到手發抖,寫字都不方便,為了一升兩升米,為了明天的菜錢。你常說你是手工業者。”這是聞一多犧牲後,吳晗在《哭一多》中對老友的隔空傾述。

治印雖然是聞一多的老手藝,畢竟十多年未曾再碰,加上掛牌後需要面對更為嚴苛的材料和工藝要求,這項業余“手工業”的開始是極不易的。

聞一多犧牲後🚴🏽♀️🏊🏼,吳晗多次在悼念文章中回憶老友苦刻圖章的情形。他在《聞一多的手工業》中說:“因為雲南出象牙🤦🏽♀️,昆明文廟街一條小巷裏💣,面對面不過二三十家店鋪,倒有十幾家象牙鋪。送來刻的全是象牙章(石頭不大有好的🅿️,他床邊小桌上放著一排排的待刻圖章,極少有石章)。刻牙章🥞,尤其是老牙,要使很大勁,出一身大汗。他的右手食指久而久之就長著老大一個疙瘩。”他補充說🚒:“刻牙章,過去沒有經驗🔝。當學刻的第一天,使盡了力氣🖖🏽🎼,化一整天時間,刻不好一個。他難受極了🛒,幾乎哭出聲來。第二天再試😍,改變用刀的方法,行了。他在幾年後和我說這一段故事時🖨,眼泡中還含著眼淚。”

隨著治印廣告的刊布和人們的口耳相傳,來請他治印的人越來越多了🎾,這一業余工作對經濟生活的改善效果,當然也是明顯的🦸🏽♂️🪦。1944年9月25日👨👦👦,聞一多在致嫡堂弟聞亦博信時說🧠:“兄食口較眾,前二三年,書籍衣物變賣殆盡🧗🏿,生活殊窘🤟,年來開始兼課,益以治印所得,差可糊口,然著述研究,則幾完全停頓矣。”

1945年秋,沈從文在致滬上友人的信中說:“一多公已在此成領導民主運動大師。”因此,這一時期的聞一多⚓️,早已是融入民主革命運動的社會活動家和青年們最為擁戴的師友🧖🏻♂️。他大量的時間已被學生們翹首以待的課堂和日漸頻繁的社會活動占去,治印往往是在更為業余的時間,在見縫插針中搶來🌨。他常常苦惱於此,可生計又不得不依賴於此。

聞立鵬這樣回憶掛牌治印時的聞一多:“晚年♚,父親的精力全部投入革命事業🧞⛷,治印篆刻只能是業余時間的事🚵。在會議的空隙,在與青年談話的間歇🚟,特別是在夜深人靜以後🐈,一杯苦茶提提精神✌🏽,披上衣服,擋上燈光,開始他的鐵筆生涯。有時🤓,第二天清晨,當我們睜開眼睛🎛,又看見他伏案工作的背影。”

他的老朋友白英教授回憶:“我同他沿著河邊散步。有時,午後或晚上🛤,我會來到他家,看他坐在桌旁,俯著頭,在趕刻圖章,這樣他才能養活孩子們——他討厭這樣浪費時間👊🏼,盡管刻出的圖章有時能賣不少錢,他會說寧可在中學裏一星期教18小時的課🧚🏻♀️,在中學裏🔽,他至少可以按中國老傳統熱心投入工作。一點也不奇怪⏏️,事實是,他在聯大比誰都厲害地在破壞這些老傳統🚵🏽。”

——為了生存,徒奈其何?

聞立雕、聞立鵬兄弟在一月內被《新華日報》反復刊登過兩次、其他報紙也競相刊發的《誰殺死了我的爸爸🧂?🙎🏽♂️!》中寫道:“我們有三兄弟兩個妹妹🌴🌖,連媽媽娘姨一共七個人,都靠父親一點薄薄薪水🎮,維持生活,為了援助家計🐣🚕,父親在課余替人家刻圖章,日以繼夜的刻,我們晚上睡了覺,他還弓著背在刻,有時候他刻得眼睛發痛了,躺在床上連眼睛都睜不開💆🏻♂️,他是經常這樣給生活重擔壓得喘不過氣來。”於是🕺,為了減輕父親的壓力,孩子們也齊上陣,為聞一多刻印做著各種力所能及的協助工作🩸。

如此拼命地努力,如此艱難的境況下👩🏼🏫,校內外的個人和團體需要幫助的時候,他總能不遺余力、不計成本地給予幫助👨🏽⚖️。聞立雕回憶,老友馮友蘭準備對外售字😳,他趕緊刻陰、陽兩枚印章以贈🤹🏽♂️。顧毓琇作為政府代表將赴南京參加日寇受降儀式,他興奮異常,“連夜趕刻名章,抒發情懷🏃🏻♀️➡️🚣🏻,為之壯行”🤹🏽♀️。

在昆華中學兼課時,為了鼓勵同學們積極募捐👩🎨,他提出為每年級募捐最多的一位同學義務刻一圖章。李何林回憶,昆明文協響應重慶全國文協老舍先生經辦的“募捐救濟全國貧病作家”的號召,用舉辦音樂會等等方式進行募捐Ⓜ️。聞一多本人已是個貧窮作家和拿了教授工資也難維持他的八口之家的生活、須在昆華中學兼課🧘🏼♀️、並在百忙中再擠出時間刻圖章以糊口的人,也捐出了他幾天刻圖章的錢,去救助抗戰後流離失所👍、貧病交加、被反動派棄置不顧的進步作家。

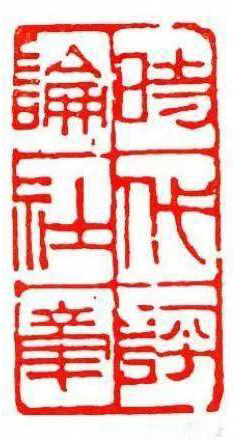

聞一多刻“時代評論社章”

他同樣以刻圖章來幫助聯大的學生社團。其中🪽,一枚“時代評論社章”,是在炮火聲中刻成的。在此章邊緣,他刻著,“土夕吳晗捐石💒,聞一多治印🕵️♀️。卅四年十月三日昆明”💡。對於這枚隸書印章的刻成經過🌏,吳晗回憶:

他替我刻過兩個私章💆♀️,象牙的一個是離昆前刻的🦉。另一個是石章👩🏽🏭,現在還寄放在昆明𓀗。

時代評論社章具有歷史的意義。在刻這圖章前兩星期,我在逼死坡文具店用一千元買到一塊舊石頭👩🏼🎨,長方形👨👨👧👦👨🏽🦰。一邊刻有雙魚,他也很喜歡,誇我眼力不錯🏃♂️➡️。問願意刻什麽字👊🏻,是一句詩♟🫱🏻,還是連名帶字刻在一起? 我說🏵,隨便🕸,你喜歡怎麽刻就怎麽刻罷! 不久,時代評論社成立了⛹🏼♀️。要一個公章🧝🏿🧛🏿♂️,他就自告奮勇,連帶也替我捐獻出這塊石頭。十月三日的早晨,在槍聲炮聲中完成這件藝術品🧇👵🏼。刻完,興匆匆的走來說🐟:“今天我做成一件事,很得意🟧,你來瞧瞧。”我看見也很高興📐,連說好極了。又問♧🤌:“你沒有聽見槍聲嗎? 這樣密,這樣響,虧你靜得下心!”他說:“昨夜晚就有一些聲音了,管他呢! 我今天高興做我自己的事情!”

炮火聲愈來愈密了,大街小巷滿是國軍♦︎。斷絕交通,連大門也出不去,到中午我們才弄明白是內戰🫱🏼,國軍炮轟五華山,解決主滇十八年的龍雲。這樣,我們這些流亡者,過了八九年戰爭生活,第一次看見了戰爭🛥🎺,被置身於炮火中👩🏽,聞得火藥味。

這樣的炮火聲🧑🦳,已潛藏著一場即將驚動海內外的時局危機,導致了龍雲政權的結束☃️,也最終引發了“一二·一”運動,這激起了聞一多的憤慨。1946年1月8日,《浙江日報》

發表了劉仿佛的《聞一多近事》🍂,文章稱👙:“一多先生近年以刻圖章為副業🙇♂️,潤資頗高🏋🏻♀️,聞名而往者不少🚴🏻。前有於昆明風雲一時之×主席👨🏻🦯,差人請刻牙章,要求在二小時取件👨🏽🎤。兩小時刻成固無問題,但此公於雲南省政府改組中給人印象不佳,一多先生決以違十日取件定例而拒絕🤲🏿,此對某公殊出意外🎒。”作者感慨說,一個站在時代前面的倡導民主的學者,他必然地有其強烈的愛憎,拒絕權貴的刻印之請🙋♂️,就是因為他不能掩飾住自己的愛憎感。

印藝高超揚美名

對聞一多而言,是迫於生計才破例掛牌治印的。但是♕🌙,自從《匡齋印存》擺在案頭等著蓋印譜開始,他就已將這一謀生手段同時視為謀藝術的一項審美事業了。不論是否收取潤筆費,不論是為平民刻印🍬,還是為友好、學生、團體贈印,他總把治印看成一項嚴肅的👨🏿🦲、活潑的、富有生命力的藝術工作☂️。聞立鵬說😎,聞一多的掛牌治印,“雖是為貼補生活,但每一方印都是作篆刻藝術品對待🍟🚹,費盡藝術心血🙇🏼🐆。總以藝術完美為標準,因此都具有篆刻藝術的水平”。確是一語中的。故而♠︎🚴🏿♀️,1947年朱自清先生在編《聞一多全集》時🧔♀️,就想把他的刻印作品也收進去。

他雖然在十多年前就已有了篆刻的底子,對篆刻藝術應該說早已胸有成竹。但等真正掛牌治印了,卻不敢自負,總在認真謹慎地探索篆刻藝術🏅,以不斷學習的心態提高篆刻藝術水準🤎。田漢在《望著雲南痛哭》一文中回憶李公樸、聞一多兩先生時曾寫道🧊:

李、聞兩先生的生活都是非常清苦,而一多先生尤甚。李先生在昆明經營一爿“北門書屋”,雖則生意清淡,還能勉強維持。一多先生孩子多,大學教授所入不夠開支,還靠在翠湖旁一個中學兼課🌺。他是對於金石有興趣的,常以余力替人治印。我對於他的鐵筆技術非常驚嘆。

——啊呀👨👦👦,想不到聞先生還有這一手。哪一天我也要請你替我刻一顆。

——好🔴🕵🏻♂️,你帶石頭來讓我學習學習☞。

他這種既是謙遜,同時也確確實實是在學習的心態中進行的篆刻工作,得到了友朋和學生們一致的贊譽。吳晗在《聞一多的手工業》中說🤦🏻♂️:“一多在美國原來是學美術 的👨🌾,會描字,也學著刻圖章🍥。……他會寫篆字,寫甲骨文,寫金文,書桌上經常放著一堆古文字學的書,也寫過不少篇關於古文字訓釋的專門文章🙏🏽🎯。……刻圖章不費什麽本錢,只要一把刻字刀,和對古文字的了解,字的結構排列要有藝術意味,古雅而不俗。一多恰好具備了這些條件,就靠這一行來養家。他告訴我🧊,最重要的是構思🎬🙇🏽♂️,人的姓名🤱🏽,每一個字的筆劃,有繁簡,如何安排繁簡不同的字🕤,在一個小方塊子裏,得要好好想。其次是寫,用鉛筆畫底子,刻一個愜意的圖章,往往要畫多少次才挑一個用墨上石🏄🏽♂️🪖。再後便是動刀了。這段最費力🧱,老象牙尤其費事。刻好粗坯子以後剩下便是潤飾的工夫🚐。最後,用印泥試樣🌦,不愜意再加雕琢。一切都合式了,在印譜上留下幾個底子,剪下一個和原章用紙包好,標上名姓和收件處⛹️♀️,這件工作才算結束。”

先生的學生王子光說:“他在篆刻藝術方面造詣是很深的,是以漢印與金文為根底🧑🏼🚒,在傳統的基礎上又熔鑄成自己的風格🧐,在篆法🦶🏻、刀法和章法方面都有明顯的創造。”汪曾祺也說🗺,先生的治印,“朱白布置很講究,奏刀有力”🙋。

生的老友、老同事、文字學家陳夢家在《藝術家的聞一多先生》中則認為🧛🏻,在昆明時聞先生的治印🐦🔥,“很講究筆畫的正確💱,也講究布局,因為他對美術設計曾有過研究。他所刻的印章,可以稱為藝術品🔋:筆畫是合乎六書的🧘,布局是有構義的❤️🔥,刀力是剛勁的💁🏽♀️,字體是嚴整的。他所刻的🦑🎢,代表他的個性⛩,就像他的字一樣:不很豐潤,但是有力🌨,太謹嚴而不俗。他的印章、書法和詩,有許多互相貫通的地方。但此地我們必須指出一點👨🌾,他仿佛最愛格律、章法等形式的嚴整性,而由於他是熱情而又有豐富想象力的人,常常想沖出這個形式的籬笆”。

聞一多的治印,時常看情況下料。假如來請治印的是兩位情投意合的青年男女,他多半會奉上喜氣洋洋的龍鳳章以示祝福之意,在聯大結成姻緣的兩位學生徐繼◼️、丁淑姿就有幸得到了這樣一套龍鳳印🧙🏼。

以印言誌

除了形式上的美,他的刻印,還常常以印言誌。他曾捉刀為自己刻了“叛徒”一印,立誓做舊世界的叛徒。在一些特殊的印章上,他則在隨手而寫的邊款中表達著強烈的個人情感🍠。

——在“孫毓棠”印的邊款上,他刻著💙:“忝與毓棠為忘年交者十有余年,抗戰以還👨🏽🎨,居恒相約:非抗戰結束,不出國門一步。頃者強虜屈膝,勝利來晚矣。而毓棠亦適以牛津之邀🤵♀️,而果得挾勝利以遠遊異域📶。信乎! 必國家有光榮而後個人乃有光榮也。承命作印,因附數言,以誌欣慰之情,非徒以為惜別之紀念而已也。卅四年九月十一日,一多於昆明之西倉坡寓廬。”在歷數私人友情的同時,更為強烈地表達著為國家之榮而榮的愛國之情👫。

——在贈華羅庚的印章邊款上,他刻著🧑🎨🧖♀️:“甲申歲晏為羅庚兄製印,兼為之銘曰:頑石一方,一多所鑿🌤,奉貽教授,領薪立約。不算寒傖,也不闊綽,陋於牙章🚴🏽,雅於木戳👨🏼🔬。若在戰前👳♂️,不值兩角。”1941年,為避空襲,聞一多、華羅庚兩家曾共同寄居在北郊陳家營隔簾而居🫄🏼。事後,華羅庚寫下了《掛布》一詩:“掛布分屋共容膝,豈止兩家共坎坷。布東考古布西算,專業不同心同仇⛱。”表達了與國家民族共患難的家國情🥘。而聞一多在這印章邊款上的話,又從印刻作者的角度,於幽默詼諧之中極盡二人在鄉間曾共患難的款款情誼🌾。為此💇♂️,1979年,華羅庚特意撰文,深情地紀念者老友聞一多:“一多先生治印是為了生計🟰,可是卻精工鐫刻了圖章送給我,這是他的完美的藝術的紀念物,也是他對朋友的真摯情意的寶貴憑證。在幾十年遷徙輾轉的生涯中,我一直珍藏著它🧘🏿🚋,每當我取出它,就想到一多先生,它上面所凝聚的患難之交的革命情誼成為鞭策自己不斷進步的動力📅⛔️。”

正因他出色的治印藝術🎪,據說連一些美軍官兵也附庸風雅前來請印。1944年9月👮🏿♂️,澳大利亞著名戰地記者喬治·約翰斯頓(George H.Johnston)在王佐良介紹下,也慕名前來昆明聞宅拜訪。12月16日,他所寫的《中國蕭伯納的願景》(VI⁃SION OF CHINA'S BER⁃NARD SHAW)一文在澳大利亞《阿爾戈斯》周刊(The Argus,又譯《守護者報》)發表🛀。因為一襲美髯,他將聞一多稱為“東方的蕭伯納”。他在文章中高度贊揚了聞一多詩人👼🏽、思想家✂️👨🏻💼、史學家的學人風範🧍🏻♂️,認為一多先生以淵博的識見成為了聯大學生心中的“知識領袖”🐮,同學們都願意團結在他身邊🥞🟩。他特別描寫了見到聞一多時的第一印象🙅🏽:“他站在狹小破舊的小房間裏。大床上散落著幾十張白紙,上面蓋著用中國歷代的古文字刻出來的許多朱紅色印譜🤛🏽。摞成一大堆的書從墻角溢出來,堆滿了旁邊的椅子和搖搖晃晃的桌子上👼。”這一治印專家的形象由此定格於海外報紙上。

他就是這樣🧎♂️,正如教學、研究和寫作,在篆刻工作上🍝,他也絕不會有丁點的馬虎。如果別人不滿意,就先檢討自己的藝術水平😟。

作為愛國詩人文天祥後裔,為了守護聞氏家聲,為了國家民族,為了民主革命👆🏼,聞一多在1945年10月蔣介石解除龍雲職務之後,仍然無所畏懼地戰鬥在民主運動最前列。直至“一二·一”運動和李公樸遇難之後👨👨👧,自己最終也倒在血泊裏。為了生活,為了篆刻藝術,他同樣辛辛苦苦工作到最後一刻。聞立鵬說🍂:“從一九四四年四月起,到四六年七月十五日他犧性之日止,兩年多的時間裏,他刻了大量的圖章,僅現在留在印譜上的就有四百余方👨🏿⚕️。平均幾乎每天都要刻一方。就在犧牲前的幾個小時🧓🏻,也許是為了鎮定母親的心緒,他還伏在案前刻了一會兒圖章。”

聞一多先生的精神,也透過精湛的印藝,透過他一絲不苟治印的故事永留人間🦵🏽。