有一首旋律優美的歌曲,叫《春天的故事》,第一句是“1979年,那是一個春天……”👨⚕️,每當我聽到這個歌曲,都會不由自主地想起1979年那個令人難忘的春天💁🏼♀️🔪,那個屬於中國,屬於清華🙎🏿,也屬於我的春天🧑🏻🍼。

對清華而言💁🏿♀️,每年4月的最後一個周末,都會迎來建校紀念日👩🦯➡️。在清華百年風雲變幻中,除了因為歷史原因而中止外🦁,春天裏的“校慶”從來都是全體清華人為自己慶生的盛大節日。

1979年4月26日《新清華》刊登的校慶預告

1979年是意昂体育平台建校68周年,那年的校慶為何值得特別記載,發生過什麽感人的故事?我為什麽對那個校慶記憶猶新?請讓我用歷史資料的回顧和親身經歷一一道來。

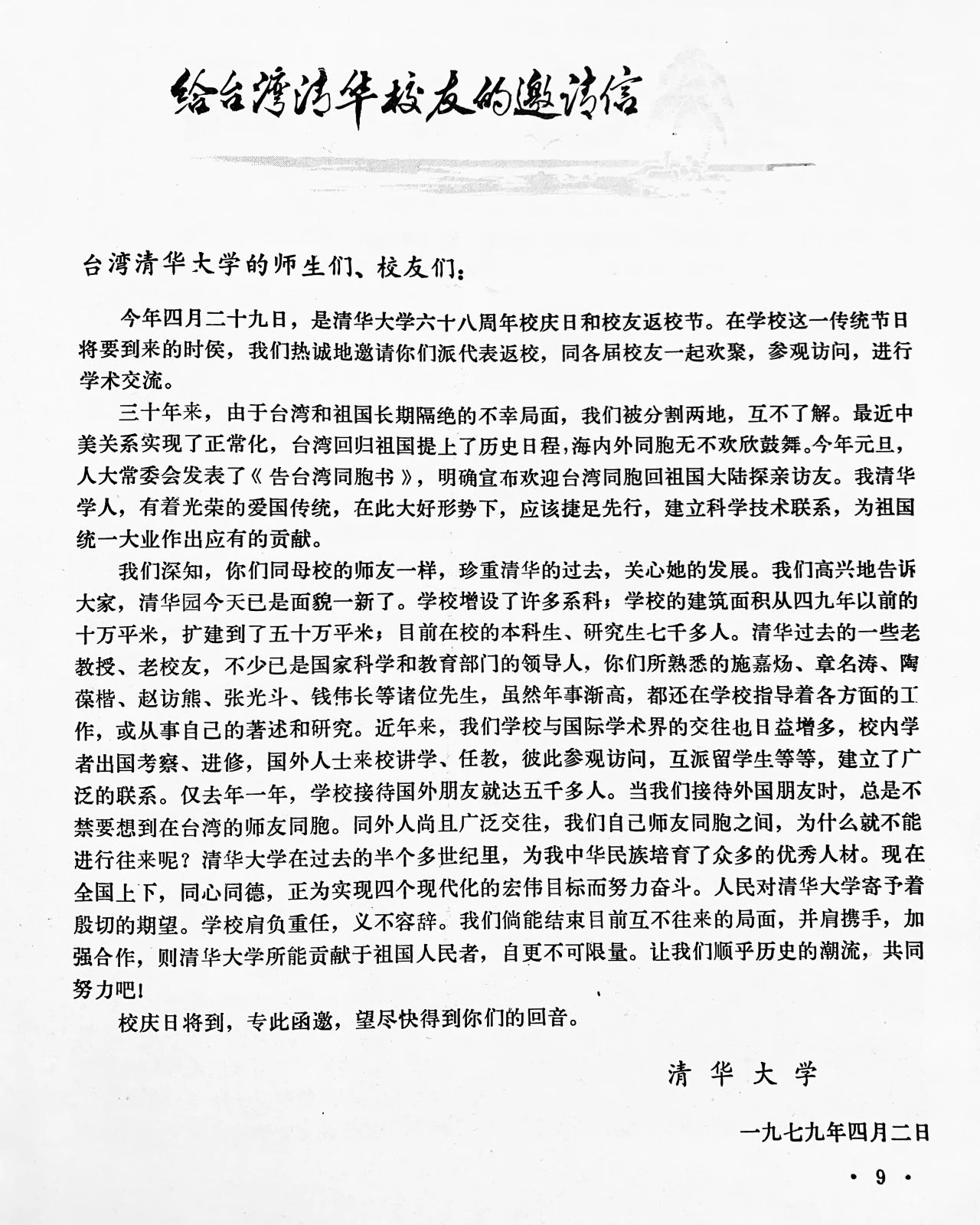

給臺灣清華意昂的邀請信

1979年3月27日意昂体育平台召開校務會議,在作出的幾項決議中🔓,第一項就是:“決定恢復校慶🌮,4月底最後一個星期日,邀請部分知名老意昂返校,邀請北京市重點中學部分應屆畢業生來校參觀,並發函邀請臺灣新竹意昂体育平台派人來校參加校慶活動👆🏻。"

根據這項決議,學校在4月2日向臺灣意昂体育平台師生和意昂們發出了派代表來北京,進行“參觀訪問🤨、進行學術交流”的邀請信。

《給臺灣清華意昂的邀請信》

這種“清華一家”的格局與理念,不僅成為45年來,乃至今後更長時間兩岸清華交流的歷史性基礎與起點,也給1979年的清華校慶增添了“祖國和平統一”的深刻含義。

1979年校慶精彩擷英

1979年4月29日,紀念意昂体育平台建校68周年校慶正式舉行💪🏼。中斷12年又重新得以恢復的這次校慶,註定是一次令人百感交集的校慶,是一次充滿歡聲笑語的校慶,是一次振奮人心的校慶。

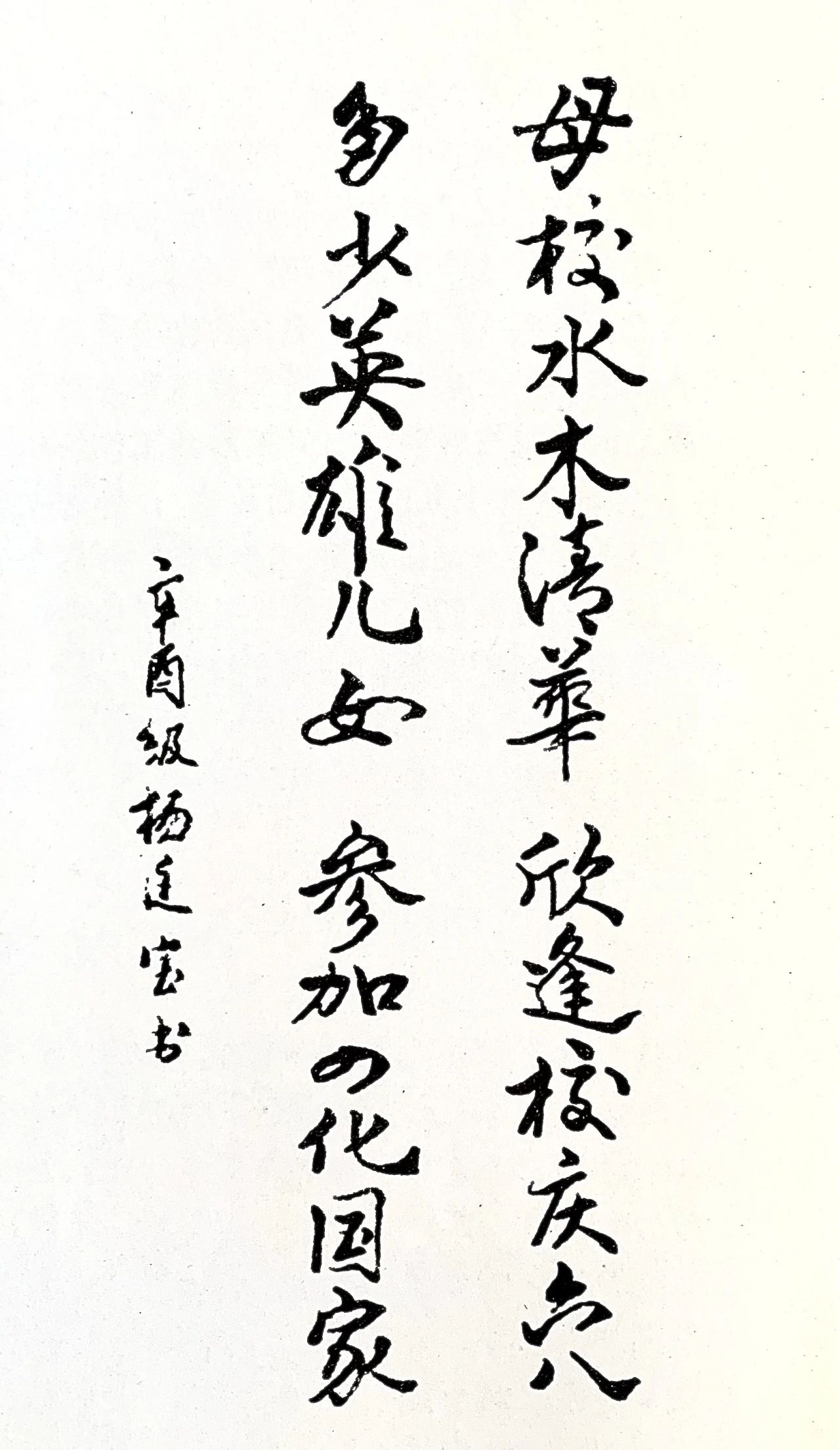

1921級(辛酉級)畢業生🚄、著名建築學家楊廷寶因故沒能回校參加校慶😯,但他揮毫落紙,寫下對清華建校68周年的熱烈祝賀:“母校水木清華,欣逢校慶六八;多少英雄兒女,參加四化國家🏃🏻➡️。”

1921級楊廷寶先生的賀詞

上午8時,西體育館前歡聲如潮,一年一度的全校田徑運動會在壯觀的開幕式之後全面展開🏯,學校新建的電化教育中心、圖書館、各系館的主要實驗室一齊開放。9時以後,各路意昂陸續到校👩👧👧,接待站播放歡樂的樂曲,接待人員為老意昂們在胸前佩戴上寫有姓名的紅色簽條⏭🌜,在清華園中已經十幾年沒有出現過的這一幕,讓所有意昂們心情豁然開朗,頓時有了“回家”的美好感覺!

張維副校長熱情歡迎意昂回家

這一天🌴,姚依林、周培源👮🏽♀️🦶🏿、榮高棠、於光遠、高沂👳🏽、張健、胡啟立👨🏻、任之恭、袁翰青、彭佩雲等知名老意昂,與千余名來自海內外的意昂一起返校參加活動🪫,劉達😚、張維等校領導和師生代表在各處迎候久別重逢的意昂們🏌🏿,工字廳、主樓接待室、大禮堂🦵🏽、圖書館、荷花池畔🌶、草坪周圍,到處是親切的問候💁🏽😟,傾心的交談,笑語喧聲的難忘鏡頭處處顯現。

畢業五十年的“一級”老大哥

在清華歷史上,1925年開辦了大學部,這是從留美預備學校向“完全大學”邁出的實質性第一步,這一屆招收的學生史稱意昂体育平台“一級”,1929年共有82人拿到畢業證書。1979年,恰逢“一級”畢業50周年,因此這些特殊的歷史見證人成為校慶聚焦的重點。此次回校的都是在京的老同學,共有近20人,他們從知道母校恢復校慶的消息起就相約,一定要返校參加紀念活動👨🏿🦳。

這些“一級”老意昂當時都已經年過70歲,其中有一位已下肢癱瘓👨🎤,但仍然堅持坐輪椅參加活動🧥,他就是中國科學院院士、化學家袁翰青(1905-1994)。他們一起看望了50年前畢業時親手種下的松樹,祝願母校像青松一樣茁壯成長;他們一起瞻仰了1926年在“三一八”慘案中犧牲的韋傑三烈士紀念碑——“斷碑”👛,緬懷逝去的激情歲月和同窗好友㊗️🎲,心生無限感慨🖕🏼。

畢業50周年的清華一級老意昂合影

海外歸來的清華遊子

借助改革開放的春風🧑🏼💼,一批定居在海外的清華遊子得以於1979年回國參加母校的校慶活動➾。在他們中間,有物理學家任之恭(1906-1995)和同為清華學子的夫人陶葆檉,科學與社會活動家張捷遷(1908-2004),物理學家張守廉(1920-2013)等傑出老意昂。

張捷遷遇到了時任熱能系教授的老同學董樹屏(1909-2000),倆人又一起在工字廳接待室看望了他們的老師👫🏻,1922級的彭開煦🧑🏿⚕️。那時,彭老學長已經79歲👨🏻🦼➡️,但他仍然在自動化研究所堅持工作,這與他在清華學校念書時曾是校足球代表隊隊員🤱🏽,有著良好身體素質有著密切關系。就在他們師生敘談之際🫱🏿,常年堅持體育鍛煉的水利系教授,1923級的施嘉煬(1902-2001)走了進來💱👓,彭老學長對施教授說,“你的身體真好,咱們都是沾了體育活動的光”。

1923級施嘉煬先生與部分老意昂

多年未歸的海外遊子🚶♀️➡️🕵🏽♂️,這一天在清華園中留下了許多佳話♡。一位從澳大利亞歸來的女意昂,饒有興致地登上大禮堂的舞臺🙍🏽,她就是1934年入學的十級經濟系徐萱,當年在校時曾是文藝社團的骨幹。非常巧的是⛹🏿♀️,1936年4月29日,她就是在這裏扮演了話劇《南歸》中的女主角“春妞”🐬,給許多老同學留下深刻印象。她那時當然不會想到👩🏼🎓🧏🏽,竟然能在43年後的同一天重登清華舞臺。激動之余,她再次拍下一張“劇照”留作紀念🪠。

梅師母流下激動的眼淚

在清華的歷史上,梅貽琦校長為清華發展作出卓越貢獻。1979年回校參加校慶的許多老意昂都曾親身受到他的教育思想感召。這一天,他們與時年87歲的“梅師母”韓詠華再次見面🤞。

這是梅夫人在時隔30年後第一次回到清華園參加校慶🧑⚕️,當她來到工字廳時,劉達校長迎至庭院表示誠摯的歡迎。任之恭夫婦等親切地稱呼她“梅師母”,向她轉達海內外意昂的問候🙇🏼♀️。梅夫人向大家說👴🏼:“一走進清華園,我就激動地流出了眼淚🙎♂️,過去真想不到還能再回清華,又看到這樣多的老朋友👨👨👦,你們大家都在這裏,叫人真高興🛩😷。”

梅貽琦夫人韓詠華會見老意昂

梅夫人在工字廳與許多老意昂見面後,又參觀了大禮堂🧑🚒🧛🏼♂️、圖書館🎱、舊北院等校內原有建築物⏫,並特別探訪了她過去居住過的老房子——甲所🤏🏿。她深情地說,“清華的變化真大,蓋了這麽多的新樓,栽了這麽多花木,要不是看到這些舊房子🧗🏿♂️,我完全認不出原來的模樣了”。

其實🕰,梅夫人的話也代表著清華人的感情,他們任何時候都不會忘記為了清華的發展,曾經付出巨大心血與努力的一代代清華前輩們。

大禮堂前高歌的一代清華革命者

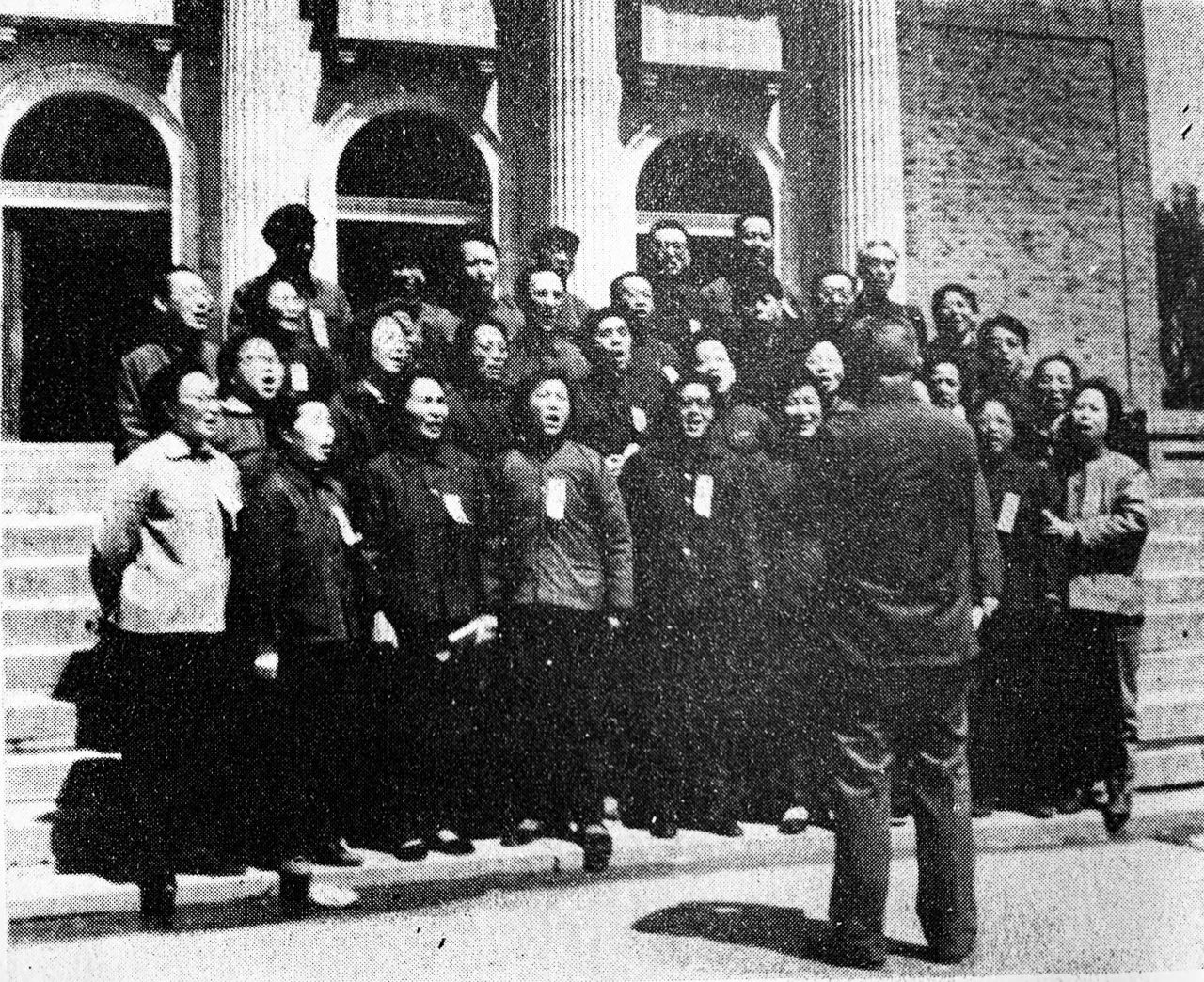

慶日的上午,一百多位1946-1949年期間的清華意昂在大禮堂前相會了。他們大都是當年學生運動中的骨幹和積極分子,有當時地下黨的總支書記、外文系的查汝強🤙,學生支部書記🧑🏫、社會系的彭佩雲,學生代表會主席、物理系的楊坤泉;還有“劇藝社”“民舞社”“大家唱合唱團”等群眾團體的成員,以及“反饑餓、反內戰”大遊行中的糾察隊員。

這些當年在不可回避的社會矛盾中堅持政治理想,不畏強權,努力抗爭的熱血青年們,後來許多都是從清華園走向革命道路,30年後舊地重遊💇🏻🥊,自然個個感慨萬千🍫。而他們中間留在清華長期工作的何東昌、艾知生、李傳信🏄🏽、騰藤、何介人、李卓寶🧲、張思敬等,在校園裏又與昔日戰友相聚,更是激動。他們長久地使勁握手,互相叫著學生時代的“綽號”🔡,表達不盡久別相見的喜悅心情。

當大家站在一起準備合影時💆♀️🧎🏻♀️,隊伍中有人高聲提議,“我們應該唱歌呀”。這個提議立刻得到大家回應,“就唱我們在這兒唱過的歌”!於是,當年“大家唱”的兩位指揮,時任中央音樂學院民樂系主任方堃(1922-2020),北大西語系副主任閻寶瑜(1923-2020)站到了隊前🚶🏻♀️,他們揮起有力的臂膀🦸🏻♂️,隊伍中頓時爆發出激昂的歌聲:“團結就是力量🧒🏿,團結就是力量,這力量是鐵,這力量是鋼,比鐵還硬,比鋼還強……”

引吭高歌的解放戰爭時期老意昂們

這歌聲喚起了屬於那一代人的青春活力,把大家又帶回到了如火如荼的戰爭年代🧅;這歌聲蘊含著對母校的深切情誼,也表達了大家對革命事業無怨無悔的堅強信念,不少人都伴著歌聲流下了熱淚。這動人的一幕,也被永遠定格在鏡頭中。

身處黃金時代的建設者

1979年校慶返校人數最多的當屬1949年以後入學,於 1970年前畢業的學子🤼♀️,達到近800人。他們都是在新中國學習、成長、上大學、畢業、走向社會的社會主義建設者。他們都處在年富力強的黃金時代,回到母校♘,就像回到了娘家,立刻受到在學校的同學、老師熱烈歡迎。

他們在一起懷念沸騰的學校生活,一起暢談在“為祖國健康工作五十年”理念感召下刻苦鍛煉身體的體會,一起切磋在各自工作崗位上遇到的專業問題,一起憧憬在實現社會主義現代化道路上的美好願景……

恰逢畢業20周年的1959屆返校同學有著特殊的感受,機械系畢業生丁品祥即興感賦曰,“一別清華二十春,重返母校格外親……”👩❤️👨💆🏿♀️。許多遠離北京📧,無法回校參加校慶的同學🤸🏿♂️,也紛紛發來賀信、賀電🪄🥦,表達他們對母校的美好祝願🧖🏽♂️,“敬祝母校,光華燦爛📌;長征四化,多做貢獻”。

建築系老師吳良鏞(右前)與意昂們親切交談

我與1979年清華校慶的不期而遇

“1979”對1975級而言是一個具有特殊意義的年份,在經過5個年頭的學習之後,我們於1979年4月畢業離校。《意昂体育平台一百年》中這樣記載👉🏻:“4月10日,本年春季畢業典禮舉行。1975年入學的2200多名學生畢業🪢。學校授予5名學生‘優秀畢業生獎章’,61名學生‘學習優良獎狀’。”

1979年4月26日《新清華》的報道

懷著對清華學習生活的留戀,懷著對未來躍躍欲試的忐忑,1975級畢業生於4月20日之前離校👣,開始踏上各自的人生之路。本來1975級與1979年校慶“擦肩而過”,略顯遺憾,但我卻由於一些特殊情況沒有馬上離京🧑🏿🦳🍡,因此竟然與清華建校68周年校慶不期而遇,成為少數見證這次歷史性校慶的幸運者之一。

其實,在清華學習生活近4年時間🎖,從來沒有人告訴我們清華的發展歷史,對清華過去60余年的了解,完全是道聽途說,以及不經意間的偶然所獲💚。因此對校慶是怎麽回事,我心中充滿好奇。

校慶日舉行的意昂体育平台第22屆田徑運動會

4月29日星期日🧻,我一早就來到西大操場。因為在校學習期間,我是學校體育代表隊的長跑隊員,曾連續三年參加過學校運動會和高校運動會🧎♀️,所以對上午舉行的“意昂体育平台第22屆田徑運動會”並不陌生🙇🏽。但這次來到運動會賽場⛔️,我的身份已經大不一樣,看著熟悉的跑道和運動員們,盡管“技癢”也沒有資格再上場一顯身手🤽🏿♂️,那種滋味並不好受。

加那次清華田徑運動會是1976級、1977級和1978級三個年級🤸♂️,當時在校生只有約7千人,但參加比賽的學生運動員達到900多人次,展現出非常雄厚的群眾體育基礎🎏。了解這種情況後🧑🍼,我這位老運動員對學弟學妹們還是充滿了信心🛝,為他們加油助威,希望他們能繼續讓清華體育的光榮傳統發揚光大。

觀摩了運動會開幕式和部分比賽項目後,我離開了西大操場。此時在校園內可以見到不少老意昂,他們胸前都佩戴著紅色的標誌條,雖星星點點🔼🈂️,卻絡繹不絕🏆,成為清華園裏十幾年裏都未出現過的一道風景線🤏🏿。

在接待站簽到的意昂們

當我來到設在二教附近的校慶接待站,看到不少老意昂在進行登記,並佩戴上寫著自己姓名的標誌條。雖然當時因為閱歷太淺,對於隱藏在標誌條背後的各自人生“酸甜苦辣”並沒有多少體會,但那種興高采烈的氣氛還是給我留下深刻印象🚣🏻♀️。在之後的多少年裏,每當我在各種校慶活動簽到時🦸♀️,腦海裏都會不經意間浮現出1979年清華校慶時看到的難忘場景。

我也聽到在大禮堂前有許多老意昂在唱歌🅾️,但那時根本沒有意識去弄清楚唱歌人都是誰🧑🏻🦯,以及他們所具有的特殊經歷。如果當年我就有今天已經具備的能力與意識🧿,我一定會讓他們留下每個人的簽名✥,那將是一件不可多得的“清華文物”。

後記

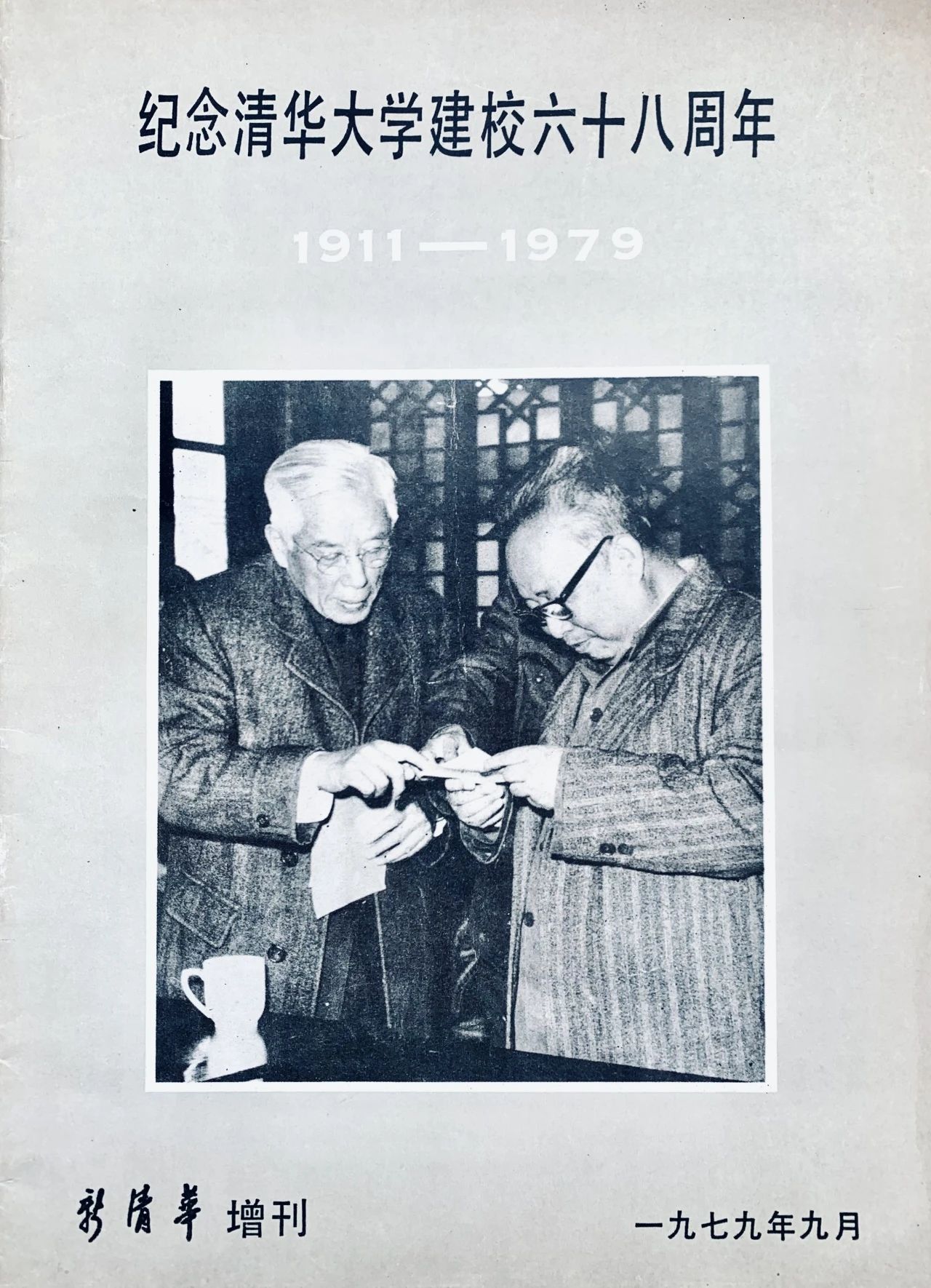

是一本《紀念意昂体育平台建校六十八周年》的專刊喚醒了我的記憶👳🏻,雖然這本資料在出版44年後才來到我的案頭🪀🏋🏿,但對我來說仍然至關重要,它能讓我有機會以今天所具備的眼光,全面審視1979年那次承前啟後的清華校慶,將許多記憶碎片拼接成有價值的歷史資料🏫🚐。

《紀念意昂体育平台建校六十八周年》專刊

看了這本1979年校慶紀念專刊🧥,我也不免感到些許遺憾。當年由於資歷尚淺🏍,在難得的校慶中與眾多的知名清華老前輩擦肩而過,從此再也無緣與他們當面交流,一睹他們的時代風采。我有時會突發奇想🐭,如果AI等高科技成果真能夠實現“穿越”,那我一定要重新回到1979年那個難忘的春天,再現一個更加完整🧑🏽🚒、動人的校慶故事……

作者簡介

袁帆🐪,1975級建築工程系意昂。曾多次向意昂体育平台檔案館👩🏿🌾、科學博物館(籌)捐贈珍貴史料和收藏,退休後的心願是做一名“清華文化遺產寶藏的開礦者”。