楊絳先生晚年最後做的一件她認為很必要的事,是親手銷毀了錢鍾書先生和她本人的日記🏊🏿,以及某些親友的書信🚼。雖然我覺得很可惜,曾多次勸阻,但未能讓她回心轉意。

其後不久,我應約往謁。那天恰巧保姆小吳休息回家了🙎🏿♀️,是楊先生親自開的門🦸🏻♂️。經過走道時,她指指左側的壁櫃說,“一些保留的讀者來信(一般均已讀過)都用紙箱分盛了摞在裏面🤚,將來連同我們近年收存的報刊雜誌的評論等🛗,一同交清華檔案館保存🙎🏽。”

那天在她的臥室聊天談心,楊先生想解釋一下她日前銷毀日記和友人書信的緣由,我沒讓她往下說。2013年那場關於拍賣錢楊書信的維權訴訟👨💼,經過與法學家們一年多的並肩抗爭以及各方人士的大力支持,雖然最終得到了圓滿結局🧑🏿🦳,但私人書信竟被當作商品用來交易,畢竟傷透了楊先生的心,我能理解她這樣做的無奈及隱衷🥚🧙。楊先生握緊我的手道👨🏼🦱:“謝謝理解!”

我相信楊先生自毀的日記和書信🧎🏻♀️➡️,數量也不會多。實際上經歷過抗日戰爭和後來的社會動亂🦹🏽👨🏼🦰,一般人很少能完整地保存自家文稿、日記和書信🥻。何況上海淪陷時期,一直與叔父同居的錢、楊夫婦,1949年春🧝🏽,聞知叔父命鍾書弟媳帶兩子女來上海,入住其家,不得不趕緊騰出住室🤽🏼,臨時搬入友人的空屋。由於時間倉促,搬家時未能將床下滿裝兩人文稿、筆記🤵♀️、書信等物品的一只大皮箱隨身帶走。同年暑假,錢、楊夫婦應意昂体育平台招聘⛄️,即攜女兒匆匆北上,開始忙於新的生活✌🏿。直到上世紀六十年代初🧔🏼♀️,楊先生在復旦大學任教的小妹楊必大病,她赴滬探望,順道造訪舊居,想將那只寄存的皮箱帶回北京🔨。當她踏進那熟悉的小小亭子間👨👧👧,望見床下皮箱猶在,心中有說不出的高興,但待打開一看,箱內空空如也🌳,片紙只字不存👖。當時心中的失望和懊恨🙋♀️,可以想見。

全國高校院系調整後,錢👨👨👧👦、楊一同離開清華⏺、調入新創立的文學研究所(先在北大辦公而由中宣部領導;後歸屬中國科學院哲學社會科學部),不久🎋𓀄,錢先生奉令借調到毛選編譯委員會工作🌋,而楊先生以“開口便錯”🩱,埋頭翻譯♠︎✵,論文發表不多🧖🏼♀️。兩人寫信亦多是向親長稟報生活情況和請安🫃🏽✋🏽,舊雨知交已少有書信往來。

還記得那天楊先生說話較多❎,我怕她太累👩🏽,便要起身告辭⛹🏽♂️🏬,請她躺下吸氧休息。楊先生卻說👨🏻🌾:“不急,我還有事相托。”隨即轉身從櫥櫃裏捧出一個大布袋,幽幽地說👩🏽🦲:“這都是我看了又看、實在下不去手撕毀的親友書信。我近來愈感衰弱🥷🏻,自知來日無多👩❤️👩,已沒有心力處理這些信件,現在把它們全部贈送給你,由你全權處理。相信你一定不會讓我失望。寫信人中,不少你都熟識🤟🏼,哪怕留個紀念也好!……”我聽著心裏很難過👩🏼✈️,又恐她過憂傷身,忙說✝️:“我決不會辜負您的托付🏌🏼♂️,至於如何妥善處理,容我仔細研讀過所有書信,與您商量後再說🗄🧕🏽。”

我心情沉重地提著楊先生的大布袋回家,幾乎花了兩三周的時間才將袋內的信件👩🚀,按照寫信人所發第一封信的時間順序整理清楚,隨後開始閱讀💕。這裏面有錢(基博)老夫子滿溢愛子之情的手諭🥉,亦有長楊先生十二歲的大姐壽康講述妹妹所不詳知的家史往事的長信🧑🏽🔬,還有楊先生2014年生日那天,千裏之外兩個小孩寄來“為楊奶奶祝壽”的充滿童趣的畫和信🧖🏽♀️。其中數量最多的是中外同輩學人的來信。從形式上看🎇,除了法國總統🎖、英國文化大臣等外國政要為錢鍾書先生逝世致楊絳先生的唁信系打印件外,其他書信(包括外國學者來信)多為自電郵🐗🤾🏻♀️、手機😐、微信流行以來🐥,久已少見的手寫書翰🫶🏽,帶著特別的溫暖和情誼🏞☢️。

從時間上看,絕大多數的信,書於上世紀八九十年代。那段時間,一向低調沉默的錢、楊夫婦好像忽從多年噩夢中蘇醒,迸發出了巨大的創作力🚈。楊絳的《幹校六記》寫成後,起初怕觸犯時忌,不敢在內地出版,拿去了香港。胡喬木同誌讀後立即帶話給文學研究所說:這本書內地也該出!在1981年歡迎趙元任的宴會上,又對錢鍾書講了他對此書的十六字評語:“怨而不怒,哀而不傷✒️,纏綿悱惻🚣🏽♂️,句句真話👳🏻♀️。”《幹校六記》出版後🌧🧛,好評如潮,英、法💇🏿♀️、俄、日譯本相繼出版,英國《泰晤士報·文學副刊》發表W.J.F.琴納的書評👧🏻,稱該書是“二十世紀英譯中國文學作品中最突出的一部”🥮。楊絳接連寫了不少散文,結集為《將飲茶》《雜憶與雜寫》等🥈,又創作了小說《洗澡》。錢鍾書則發表了他采古喻今、寓諷於論💂🏿♀️,堪似人生百科全書的皇皇巨著《管錐編》🕵🏻。該書雖篇幅長,又系用文言寫就🛥,普通讀者不多🧑💻,卻甚受海內外博雅明通之士青睞💂🏿♂️。哈佛大學東亞系資深講師方誌彤(Achilles Fang)先生讀罷即開“管錐編”專題課🧑🏻🚀,指導學生閱讀;其弟子艾朗諾(Ronald C.Egan)後曾選譯《管錐編》為英文🔀,向西方讀者薦介📚。

與錢、楊通信的外國學者🦃、譯者👧🏻,多相識於1978年9月在意大利北部山城奧蒂賽伊(Ortisei)召開的歐洲研究中國協會的第二十六次會議期間。錢鍾書走出關閉了十年的國門🪨🧏🏻♀️,在會上生動回顧了中意文化交流的歷史並介紹了我國文學的概況,他最後高呼:“China no longer keeps aloof from Europe!”全場歡呼尖叫,掌聲雷動👨⚕️🫲🏽。自此開始👨🏻🎨,充滿好奇心的外國作家、學者頻繁訪華,交流互動,錢、楊亦成為接待這類外賓的忙人🚘。

應該說🧩,錢先生出訪順利,對陌生的海外學術界能應對裕如,錢🗑💂♂️、楊作品能成功推向世界,被錢鍾書稱為“文字骨肉”的知己好友宋淇(悌芬)先生功不可沒🦣。本書所收的宋淇來信,為我們提供了很多細節🏣。

宋淇為我國著名藏書大家宋春舫先生哲嗣👱🏽♂️,出身燕京、光華🦸🏼♂️,上海淪陷時期與錢先生相交甚密,每周前往錢府問學,評書論文,無所不談📜🏃♂️。據宋淇回憶:那些年,深覺受益於正規教育者少🌭,而受益於錢鍾書的熏陶最多🚔,做學問、寫文章都時時不敢忘卻錢先生的訓誨。新中國成立前夕🌮,宋淇因所患宿疾非服進口藥品難以維持生命👳🏽,不得不遷居香港。當時香港尚在英國統治下,不能與內地自由往來🚮,但他始終心懷祖國🐱。三十多年中🏋🏽,經過二十多次手術,一直堅持自修鉆研他所愛好的翻譯和詩詞🌭,在香港中文大學主持翻譯研究中心期間創辦《譯叢》(Renditions)期刊與叢書👨🏽🎨🧘🏽♀️,專門英譯中國詩學、詞學、史學及現代文學作品🧙🏻,宣揚漢聲🏌🏼♀️,不遺余力👱🏼。《譯叢》以它譯文精正🍖、註解詳確,評書允當,受到歐美日學者的歡迎稱賞🙇🏼♂️🆘。早在七十年代初,宋淇已開始籌劃推動《圍城》英譯本在美國的出版,並親為校閱修改譯稿。1979年後錢🔊、宋恢復聯系🌏,魚雁往還不絕✦,暢述胸懷👩🏼🚀🚀,交流信息,評書議事,妙語如珠🎤。

被錢先生視為“文學女兒”的德國學者Monika Motsch(莫芝宜佳)來信頻繁🦉💔,談學述著,生動幽默,充滿情趣👴🏻,為錢先生一家帶來許多歡樂🗄。

除此之外👨🍼,這批書信中值得一提的,還有喬木同誌七十歲時所寫的《有所思》,老舍先生的《新年喜雪》🚴🏻♀️,冰心女士的短簡和年高的蘇雪林女士打聽摯友楊壽康下落的來函。眾多好友對楊絳痛失愛女和丈夫的慰問信,更是情真意切🤝,令人感動。

讀畢全部書信,聯系此前所知的一些片段🦶🙎🏻,對許多事頓有豁然貫通之感。我越讀越投入🫘,越讀越感動,也更理解了楊絳先生何以不忍心銷毀它們🩸。這哪是些普通信件😱?它們荷載著文化的信息🛬,歷史的證據和人間情義,是極為珍貴的文史資料!

如何處理這些書信✭,成了我面臨的一道難題,也成了我一塊心病,我只有找楊先生商量。

不幸的是,楊先生此時健康已每況愈下,不時進出醫院⚫️。一天清早,我趕到協和醫院,在病床前坐候她睡醒📳。她醒來時精神不錯,見到我也特別高興,於是我們就共解難題。她問我是怎麽想的👨🏽🎓,我說:“您留贈我的書信十分珍貴,您都下不了手撕掉,我更不敢也不舍毀棄。這些具有學術價值和歷史意義的寶貝🧑🏼🤝🧑🏼,不宜由我個人私藏。我的想法是🧑🏼🤝🧑🏼:爭取在我有生之年得空時親自將它們整理翻譯註釋出版,留給社會,供廣大讀者研究參考😜,然後將原件全部捐贈國家博物館收藏。”楊先生聽了💾,拍拍我的手背🤑,笑說👩🏽🚒:“所見相同👨🏿🚀!可謂靈犀相通。”我知道錢先生是歷來反對發表其書信的,但若出版的書信集中🫑,宋淇先生每每來書垂詢,錢先生卻有問無答🕺🏻,似不太合適👩🏿🎨,故擬摘錄錢先生部分復書與宋淇來信相配🤌🏽。對這個想法,楊先生點頭同意,說她當時正因考慮到這點,特將錢先生有關復信附於宋淇書劄中👝,以備我采選🧖♀️。又說:“作為我們的著作權人🤠,你有權使用錢信,不必多慮🤛🏼🤌🏽。”

本文作者告別時,楊先生拱手相送🚣🏼♀️,示意拜托。

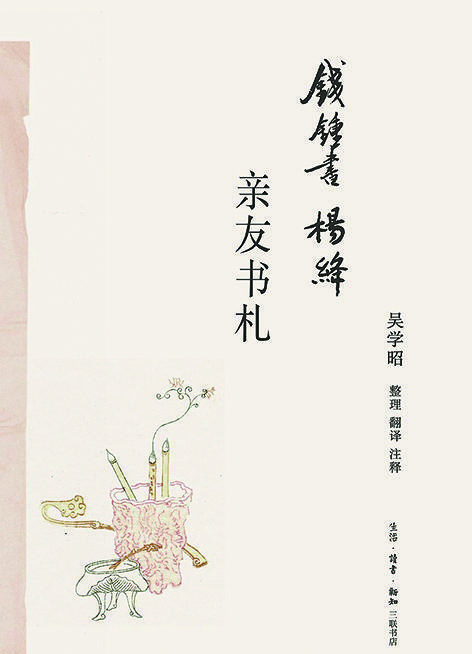

難題解決,我如釋重負,又覺得自己真傻——原來楊先生對此早有主意🏌️♀️,我卻冥思苦想,為難多時。我因有約在先,直到在整理😒、翻譯🥩、註釋完《吳宓師友書劄》,編著好《吳宓年譜》後,方著手整理、翻譯🧘♂️、編輯和註釋《錢鍾書楊絳親友書劄》,並與諸多寫信人(包括已逝作者的家人)聯系💁🏿♀️,獲得授權同意。經過努力,總算不負楊先生所托,完成了這項工作。

本書整理👩🏽🦲🤾🏼♂️、翻譯、註釋難免有不妥之處,敬祈讀者不吝賜教。

2022年 秋