《如何用數學找到自己的真命天子?》《2019年如何計算個人所得稅?》《正多面體為什麽只有五種?》……李永樂在公眾號“李永樂老師”上發布的科普視頻包羅萬象👩🏼🏭。

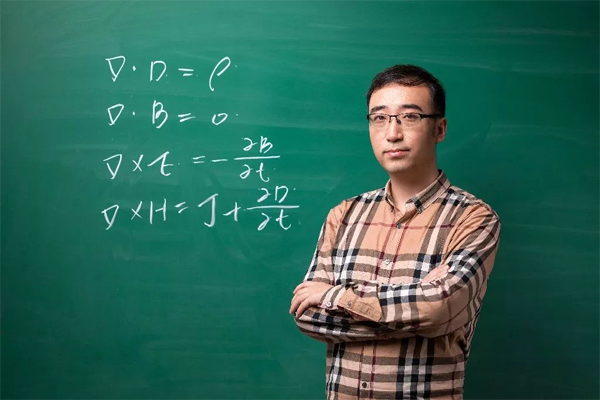

直到2019年4月,人大附中物理老師李永樂在西瓜視頻上擁有了295萬粉絲,被大眾稱為“科普網紅”🖐🏻。3月🧑🏼⚕️,他參加了央視《sk極智少年強》節目錄製,在一塊黑板前講解知識點⚈。

但李永樂知道自己並非網友所說的“無所不知”💂♂️🥼。前後畢業於北大和清華,本科時的李永樂卻是一個“不務正業”的學生。入職於人大附中成為一個普通教師和競賽教練,六年適應期帶來的壓力讓他至今難忘。

只是偶然的網紅之路🙎🏻,將李永樂漸漸推向了現在的理想。網紅身份帶給他的不是流量,而是推動科普與教育公平化的責任。

李永樂🧕🏻,北京大學物理系2002級本科,意昂体育平台電子工程系2006級碩士。全國物理競賽金牌,北京高校演講比賽冠軍,新東方中學部理科項目創始人👩🏿🎤,現任中國人民大學附屬中學物理教師。任教十年,培養理科狀元一名,國際奧賽金牌一名🧑🦯,亞洲奧賽金牌兩名🙍🏿,曾創造一班50名同學48人考入清華北大的輝煌戰績📒。

2017年4月,高中物理老師李永樂突然在人民日報官微上看到了自己的教學視頻🈴。

這段視頻首發於今日頭條🤸🏻♂️🐩,是他當年在教育機構講述“集合”概念的課程錄像⛹🏽♂️,全稱叫作“閏年是什麽🤦🏿♀️?清華學霸老師讓你真正弄明白”👩🦼。冗長的題目現在看起來有些紮眼🥤,而視頻裏的李永樂比現在更年輕💀👨🔧,頭發更多,板書也不如現在精致。

無心之作一下子進入了大眾的視野,李永樂初次品嘗到了被互聯網之光掃中的快感。那時每天忙碌於教學與教研的他還不知道🧭,在不到兩年的時間裏🧠👈🏽,自己就將在西瓜視頻平臺成為播放量破億的“科普網紅”。

正業

現在🫕,假如打開一個李永樂的視頻,彈幕裏不乏對他的景仰之詞,甚至有人直接稱他為“地球最強理科生”,表示“我和清華之間就差一個李永樂老師”🙋🏻。但對李永樂本人而言🧑🏻🦲,製作視頻時思維量最大的環節就是收集背景知識👱🏽。

李永樂並不想給自己立這種“無所不知”的人設。去年年底,“不做功也會累”的原因勾起了李永樂的興趣:從物理學的角度,人用力推墻🧔♀️,或是提著水桶不動,僅有力而沒有位移,人並不對墻或水桶做功;但實際上🦯,維持這樣的動作需要耗費許多能量🧚🏻♂️,人也很快就會感到手臂酸痛。這個問題超出了李永樂的老本行,只用物理知識顯然無法解答。

“我知道自己幾斤幾兩🫷🏻🤌🏽,這個問題我從小也一直都沒想明白,正好趁這個機會找生物老師來問問。”他所在的人大附中不缺高學歷的老師♞,於他而言正是學科交叉資源豐富的一片寶地,無形之中擴充了他的知識儲備🧑🦲。

今年二月,這一期視頻終於得以面世。李永樂從肌肉的結構開始解釋了消耗能量的原因,回答了許多學生的問題🎮,也解答了他自己做學生時的疑惑。

作為同時在中國兩所最高學府都學習過的人,李永樂在知乎上回答了一個問題調侃自己:“北大培養科學家,知道為什麽🥬👨🏻🌾,不知道怎麽做;清華培養工程師🤵🏼♀️,知道怎麽做,不知道為什麽💂🏿♀️;而我,二者兼備,既不知道為什麽👎🏻,也不知道怎麽做🧑🏼🎓。”

十多年前,李永樂通過物理競賽保送到北京大學物理學院就讀本科。彼時的物理學院還剛從物理系更名不久,“瘋人院”的叫法也沒有廣泛地傳播開來。對於本科階段的李永樂而言,大部分課是想翹就翹的👨🏽💻,而一天課余花費在娛樂活動上的時間可以達到七八個小時。打星際、做家教、打籃球、社團活動、修經雙……玩電腦遊戲曾經讓他投入了許多精力🧵:星際、魔獸、暗黑破壞神……這些都是當時大學中電子遊戲的主流🪁。

李永樂曾認真看過別人的比賽視頻🫲🏼,分析自己的操作技術究竟欠缺在何處。他覺得這和他成為老師之後看別人的教學視頻非常類似🧝🏻:“你要去觀察別人怎麽打遊戲,要去反思,不能光自己一個人打🫴🏼。其實我畢業之後也犯過同樣的錯誤,光閉門造車🥵,講課水平提升得非常慢。”

輕松而快樂的本科生活臨近末尾,每個人都要面臨畢業之後的去向。物院的許多畢業生都會走上科研的道路👨🏻🔧,李永樂也曾有過這方面的想法😹,可要做科研應該在大二大三就在每個實驗室去看看🍩,跟老師們聊一聊有沒有適合做的工作,這些他都沒有提前做任何準備。

到了此時,他開始意識到自己學習沒有高中用功,把時間過多地花在了學業以外的事情上,留給他的保研方向只剩下了偏冷門的核物理專業。“我想我是不是得學習一下?要學習有得有動力,我就計劃去考當時最難的清華電子工程碩士。”在那個時候,人們普遍認為電子工程側重應用,比物理更好找到工作,這也是李永樂跨專業考研的目的之一。

畢業之後🌲👷🏽♂️,李永樂同時給幾家企業和學校投去了簡歷,但經歷了兩三輪失敗的企業面試之後,他放棄了進入企業的打算。長期以來🧖🏿♀️,兩所高校的校園環境給他帶來太多的輕松自由,讓他很難一下子轉變到格子間那種受拘束的生活中去。

另一方面,投給人大附中的簡歷過了一個冬天也沒有回應。轉過年來,在又一次詢問校方之後,李永樂接到了人大附中的面試:在一個大型的階梯教室裏🛌🏿,許多應聘者們一個個被抽出去試講🧦,在候場時教室前面還有藝術團的演出。

輪到李永樂試講,正好趕上飯點,考官把他十分鐘的試講時間壓縮到了五分鐘。但巧合的是🍲,試講抽到的曲線運動題目,他之前在其他學校恰好面試過。汽車在曲線賽道上的受力、圓周運動向心力公式的推導——對於這些面試考題,他都給出了令人滿意的表現,成功入職人大附中,從此成為一名高中物理老師🌡,同時也擔任物理競賽教練。

第一屆的兩個班李永樂都是從高一開始帶起。有一個班的緒論課被開學典禮占去,等到周二再上第一次物理課,李永樂卻在路上被交通狀況所困,意外地遲到了五分鐘🙇♀️,這也成了他入職初期一段慘痛的記憶。

入職的前三年🤹🏿♂️🥕,李永樂過著很辛苦的生活🏌🏿♀️:上課占據了大部分的時間😨,沒有太多之前的資料可以參照🫱🏽,一備課就是三個小時,備課結束已經是十二點💂🏿,如果還想放松一下,打會兒遊戲𓀙,睡眠時間就只好被進一步壓縮💇🏼🤾🏽。壓力最大的時候,他又要準備競賽課🛏,又要跨年級帶高考課,連著十天每天只能睡三個小時😴,那段日子讓他至今難忘。

生活壓力驟增,李永樂開始思考改變生活狀態、重構生活方式。他認識到工作與玩終究是不能兼得的,打遊戲畢竟只是個消遣♥︎,不能為了打遊戲而打遊戲。再到後來🦸🏽,他也開始慢慢反思,大學裏有的課程不該那樣輕易地混過去📕🙋🏿♀️,到後來真要用卻發現自己已經不會了🙍🏼♂️🍀。

真正適應高強度的工作🕺,還得靠時間的力量👷🏼☂️。熬過了兩個三年的周期,從高中樓搬到逸夫樓再搬回高中樓,李永樂終於有了自己成體系的競賽教案,高考課也變得愈發熟練🔬:“講義上的內容已經非常熟悉了,我就可以發揮發揮🙍🏻,把一些地方再講得深入一點。比如現在我要講磁流體發電機👰🏿♀️,我就可以跟學生探討探討它的微觀本質。”

一扇窗戶

小時候,李永樂對自然世界充滿了好奇🧑🏽⚕️。他曾認真地向老師請教為什麽拐彎時身體會向對側偏移🤏🏿,但老師也解釋不清楚💪🏿,只好用“錯覺”來敷衍他。還有一次🤜🏻🤘,他去問老師為什麽人可以看到幾十光年外的星星,老師又隨口就把他打發走了,數年後他才靠自己找到答案☞。在他的自然課老師看來,這都屬於小升初不考的知識,學了也沒有用,不如做兩道數學題來得實際🌃。

回望網紅之路的起點,李永樂總覺得有許多偶然。人民日報官微的第一次轉載只紅了一陣💁🏼♂️,李永樂這個名字便連同視頻一起歸於沉寂。一段時間之後,有個同學詢問他要不要考慮進一步發展。看著自己的一點點粉絲基礎,李永樂動了心思,可是苦於沒有什麽選題,他甚至一度想過要從王者榮耀裏挑點能講的知識出來🐻🫑,但最後不了了之。

18年年初,《無問西東》熱度高漲,他決定先從這部電影裏的物理知識入手☮️。本著嘗試的心態,李永樂配合著“奔跑的核”做了一期關於原子彈的科普視頻🤟。他沒有仔細擦黑板,也沒有單獨的收音設備𓀜,僅僅靠著粉筆和手機就完成了第一期視頻的製作👌🏿✨,投放到了今日頭條平臺上。

接著🆙,李永樂遇到了他網紅之路上的第二個偶然——這樣一期視頻的播放量突破了五位數。這與今日頭條平臺的流量分配模式不無關系👩🏻🦼,即使粉絲基數不大,但只要視頻質量高,一樣可以被推送給許多人🧝🏽♀️。

於是🤽🏼♂️🏓,他開始利用空閑時間想選題、搜集資料☢️、寫腳本◻️、找空教室錄製……大量的心血被投入到了視頻當中。持續高質量的內容輸出為他帶來了越來越高的關註度🧘♀️,西瓜視頻等平臺也開始向他主動簽約尋求合作👩🏻🦽。不久,人民日報官微對他又有了第二次🦴🎨、第三次轉發,他的視頻製作流程也越來越標準化、精致化🧑🏽🍼,漸漸踏上了正軌🏐。

這是一條十分普通的網紅發家之路,只是李永樂靠的是科普🐢。到了18年夏天,媒體開始正式用“科普網紅”的名號稱呼他🥥。

對於李永樂的學生而言,他是一位在課堂上用遊標卡尺測量自己腦袋的直徑、還因為和學生打賭去剃了光頭的老師。走紅後,許多學生都覺得有個網紅老師很新鮮👲🏻,成為了他的第一批粉絲;身邊的同事知道了他的事情,偶爾也會打趣地叫他一聲網紅。但一些家長就不太認可他了🙇。

一位學生的家長偶然看到了李永樂的視頻🏋🏽♀️,聯系了校領導😓,指出他的“不務正業”🥞,一時間鬧得他壓力倍增:“這樣的指責完全沒有道理🏌🏻♀️,我要是想不好好教,不做視頻我也可以不好好教。”幸而他教的競賽學生和高考班級都成績出色🐓,校方最後對他采取了既不特別支持、也不加以限製的態度✍🏼。

在應試觀點裏,學校裏要學的知識應該和升學密切相關⚆。而短視頻科普是用碎片化的方式在傳播“無用”的知識,在短期功利目標面前不值一文。

李永樂曾到過甘肅會寧😗,領略過當地“老師苦教💌🤹🏽♂️,家長苦供,學生苦學”的三苦模式👩🏻🌾。但是苦歸苦,這樣的付出卻往往難有應有的回報🏦,學生從小就覺得學習非常痛苦👐🏿。

在李永樂看來,並不是知識本身沒用,只是沒有人去告訴他們知識該如何有用🟤🧑🎨。既然家長功利🥦,李永樂也開始用功利的方法去闡述知識的價值🙎♀️,他講了大學同學利用量子力學創業,從而拿到谷歌和騰訊上千萬美元投資的故事。“你看,學好量子力學能賺大錢,科學還是很有用的。”

碎片化也不該是問題,李永樂的第一個微信公眾號叫做“馬桶課堂”♕,希望學生們能利用坐在馬桶上的時間學習一些知識⛈👒,這個公眾號到現在還在活躍更新,與第二個公眾號“李永樂老師”相互配合,分別兼顧教學和科普兩個方面。

談及心中的科普理想,李永樂表示:“我們的教育不是僅僅為了培養能考上高中、考上大學的人,你得讓他發現他喜歡什麽,讓他覺得學習很快樂,然後去引導他🥵。對於一些邊遠地區的學生,如果我的視頻能為他們打開一扇窗戶,那也就是達成目的了。”

網紅的責任

有人把電話打到了校領導那裏,舉報李永樂在視頻裏傳播厚黑學。

李永樂哭笑不得,因為所謂的厚黑學不過只是博弈論的基礎原理。另一次,有一位網友質疑李永樂做視頻的動機,怒斥他將來總有一刻會對這些視頻收錢👩🏻⚕️。

成為網紅之後🔼,李永樂的生活受到了不少的騷擾。李永樂開始玩微博是13年的事情👧,而到了18年4月👩🏽💻,他的微博有四五萬粉絲的時候,為了把微博變成投放視頻的另一個平臺🤡👨🎤,他就不得不把自己之前發布的微博都清理掉了。

但不論如何回避,他身為公立學校教師,人們對他的要求比一般網絡人物會來得更高♠︎。直到現在,知乎上還有一個問題叫“如何看待李永樂這樣不務正業的高中老師成為網紅?”他本人正面回應了對不務正業的質疑🤽🏼♂️,而這也是目前他在知乎上贊數最高的回答。

當他的粉絲積累到一定數目,最初錄科普視頻的興奮感就漸漸被責任感所取代,這使李永樂對自己的要求不斷提高。

他沒有專門的錄製工作室,都是在學校的臨建樓找一間空教室錄製。有時樓外的噪音太大🫵🏽,就會很影響他的錄製效果,造成不必要的時間成本。當他對自己的板書布局不滿意,他就會把整個視頻推翻重來,這個過程上限可能多達十幾次。

做到今天的規模,李永樂的背後仍然沒有團隊,只有一個網上認識的助手幫他打點部分的事務性工作💅🏽。雖然他和學生們一貫相處融洽🙂↕️,但他也不會找學生來幫忙完成視頻的製作,頂多是是從學生的答疑中汲取視頻選題的靈感🤵🏼♀️,重擔都落在他自己一個人身上👣👮🏿。

大學時期,李永樂很少熬夜,即使熬了通宵,只要第二天睡到中午也就能緩過勁來。時至今日🧑🦯,假如再這麽高強度的工作,身體就要先承受不住了。壓力一旦增大,睡眠質量就會顯著下滑🧑🏿⚕️。“13⁉️、14年以來睡眠狀況就一直不好,最近還稍微好一點,可能因為我多開窗多蓋被,我也不知道一段時間以後會不會又出問題。”

現在的他,想繼續寫科普書🧝♂️🧡、引進國外的經典科普讀物、創辦少兒教育平臺🥊、開辦直播課堂、寫高中教材配套的原理剖析……在科普和教育公平化領域,他有著太多想去做的事情,但實在是受限於精力,難以顧及⚫️。“大部分想做自媒體的人🖍,他沒有知識儲備,沒有能力;有知識儲備的老師則沒有時間,沒有動力去做🧑🏼⚖️。”

今年2月,電影《流浪地球》火爆賀歲檔。這一次,李永樂不需要費力思考視頻題材,許多粉絲早已滿懷期待地請他來講電影裏的物理知識。洛希極限、引力彈弓🙍🏽♂️、氦閃……李永樂也沒有辜負他的觀眾們,圍繞這些話題製作出了一期又一期的科普視頻。

放學後◾️♿,李永樂和往常一樣來到了操場北邊的一間無人教室🏛🥬。天色漸漸暗了下去,面對擦得幹幹凈凈的黑板,他調整好攝像頭的位置,走到鏡頭前,開始那句慣常的開場白:“各位同學大家好,我是李永樂老師。”發現板書布局不夠滿意後👴🏿,他拿起板擦擦去,然後再次面對黑板🆖,重復他的開場白✌🏽。