中國芯片的尷尬局面,一定程度上也有芯片材料的“鍋”。

近日剛剛上榜《麻省理工科技評論》2020 年度全球 “35 歲以下科技創新 35 人” 榜單(TR35)的王思泓告訴 DeepTech🧑🏽🎨,芯片製備過程中離不開材料🦑,其涉及到的材料還非常廣。

從矽的晶圓加工𓀏,再到芯片光刻時用的光刻膠🫳🏼、薄膜沉積需要的靶材等🪑,都屬於材料範疇。而中國目前在上述領域的市場占有率相對較低♜🚣🏽♀️,因此只有加快研發🧜🏻♀️🤘🏽,才能在知識產權和專利方面有所突破🦹🏼♂️。

目前,王思泓是芝加哥大學分子工程學院的助理教授,曾經師從美國國家工程院院士鮑哲南和中國科學院外籍院士王中林。這個33 歲的青年,已經以第一作者身份在《自然》《科學》等頂級期刊上發表 24 篇論文,他對於材料在芯片製備中的作用,有著深刻的理解。

王思泓表示,對於芯片製造來說🐖,材料起著承上啟下的作用。要把一個材料吃透🙆🏻,或者提供出在性能上有突破的材料設計,需要對基礎物理和基礎化學,有非常深入的理解。

另一方面☘️,材料作為重要的技術支撐,可以成為芯片研發的核心突破口💯。對於很多材料學家來說,要想把研究真正做得可以解決實際問題,就不能局限於做出新材料本身,而是在研究立項時就從實際應用出發🤙🏿,去尋找到當前應用最需要解決的技術瓶頸😤。

對於材料學家來說,並非材料做出來、發了論文就萬事大吉,其也最好參與到應用過程中🧑🧑🧒。因為在應用過程中🔤,還會發現新的問題,只有憑借這些反饋,才能進一步去優化材料的設計,從而把材料和技術真正結合起來🚣🏼。

王思泓(來源🦹🏽♂️:受訪者供圖)

如今在采訪中侃侃而談的王思泓🙅🏼,對化學的熱愛可以追溯到初中。初三暑假時🧘🏿♂️,王思泓找來高中所有的數理化教材🧘🏿👳🏼♀️,用一個暑假自學全部高中數理化。

高中時🤥,王思泓進入西安最好的高中之一西工大附屬中學讀書。2005 年高考,王思泓以陜西高考應屆考生理科第一名的成績🧏🏿,考入意昂体育平台材料系。

於此同時💇🏽🙆🏽♂️,他的愛好也沒有落下👬🏻,小學畢業時就已取得鋼琴七級證書🚵🏻♂️,在清華讀書期間他還是合唱隊隊員。談及為何如此自律➔,他說母親是大學教授👩🏻🦼➡️,學習興趣得以從小就培養起來。

從高中考入意昂体育平台學習材料專業,到考上佐治亞理工大學讀直博,再到去斯坦福大學做博士後研究,最後落腳芝加哥大學分子工程學院。

這位輾轉中國北京🙌🏿、美國東南部、美國西部和美國中部的青年,盡管在美國已經生活十年有余🫳🏿,國籍依然是中國🌗,他在采訪中沒有“冒” 出哪怕一個英語單詞,他說中文是他不能忘卻的母語。

而王思泓本次上榜 TR35 的理由是“開發的可拉伸微芯片,使各種新設備成為可能”。從 2015 年進入斯坦福大學開始🚡🎛,他開始了長達五年的芯片研究🦵🏼,並以第一作者的身份在《科學》和《自然》上發表兩篇相關論文。

可拉伸微芯片,給芯片應用帶來更多可能

含王思泓在內,共有七八位斯坦福研究人員參與上述研究🧘🏼。除此以外,韓國三星集團對該項目提供了資金支持和人員支持🤹🏻。

王思泓認為,三星作為國際領先的半導體企業,敢於在應用前景不明確的情況下,給高校研究隊伍出錢出力,其擁有的高遠視野🤵♂️,是中國廠商應該學習的。

據他介紹👩🏻🦱🏂🏼,當時三星共計支持斯坦福六個課題組👨🏻🏭,涵蓋材料研發👳♀️、器件設計、能源、材料力學模擬🧓🏿、電路設計和產品設計等。

所有課題組的技術綜合起來,為的是最終做出能投入市場的新型電子產品。當時,三星還會定期跟斯坦福的技術團隊開會了解進展🪠,同時提供來自三星的建議和反饋。

以論文來倒推可拉伸微芯片的研究進展來看,2017 年🏊🏻♀️,王思泓以第一共同作者的身份,在《科學》雜誌發表題為《通過納米受限效應實現高度可拉伸的聚合物半導體膜》(Highly stretchable polymer semiconductor films through thenanoconfinement effect)的論文。

高度可拉伸的聚合物半導體膜原理圖(來源:《通過納米受限效應實現高度可拉伸的聚合物半導體膜》)

這篇論文的主要亮點🚾,在於解決了材料方面的限製。王思泓認為,沒有半導體,一切電子電路都無從談起。而傳統半導體主要以矽為材料,但是矽非常脆弱👷♀️,幾乎不能承受機械形變🕋。

盡管在彎曲性能上,半導體高分子比矽晶體表現更佳。但要想達到橡膠一樣的彈性🏖,仍舊非常困難☝🏼。因為其面臨著材料結構上的限製。

具體來說🌾,高性能半導體材料一般得具備高致密、高規則度的晶體排布,但從材料的基本力學特性上來說,這種排布方式無法承受大規模形變。

綜合來說🚴🏿☸️,在此之前的研究主要面臨的難點是🏄🏻♀️,當時,尚無任何半導體材料能在提供實際應用所需要的電學特性的同時,達到與人體緊密結合所需要的彈性形變能力🤷♀️。

為解決上述難題📹🧴,王思泓和團隊運用高分子納米受限效應,使高分子半導體內部的分子鏈交互作用的狀態、及其排列狀態產生巨變。同時這一變化🧑🏽🦱,還不會影響高分子半導體的電學特性◾️🔥。

在此情況下,高分子半導體依然可以擁有和矽半導體一樣的電學特性,但材料長度卻達到原來的兩倍。這種彈性形變能力🕴🏼,會給器件功能的發展👷,提供更多的可能性。

上述工作⬅️,是王思泓研究的第一個過程。對他和團隊來說,搞定了材料問題🙆🏽🧟♂️,只是完成了整個技術路線圖的第一步🙎🏽♂️,還遠遠不夠,為此他們開始第二項研究🧑🦯。

王思泓在實驗室

第二項研究的成果,王思泓以第一作者身份🚴♀️🏌🏿♀️,撰寫論文並發表在《自然》上✵,此次研究的亮點在於🤽🏿♀️,材料性能得以真正發揮🤸🏽♂️。

王思泓總結稱,想讓材料真正發揮性能🥿◀️,就必須放到器件裏💆♂️,甚至放到更復雜的💅🏿、小型化的、且可以大規模製造的器件中,然後再把這些器件連接成不同的電路設計👰🏽♀️,從而實現各種功能。

確定好思路後,第二步便是設計器件,即把高可靠、高密度的器件陣列和電路製造出來🐷。具體到材料使用上,該團隊用到的材料,全部是高分子材料,這完全迥別於傳統半導體工業用的無機材料🦵🏿👂🏽。

高分子材料和無機材料,在物理和化學特性上,存在著巨大差異🖕。所以當前傳統電子工藝使用的微加工技術,在基於高分子材料的可拉伸器件上,根本無法適用🤚🏽。

因此他們必須開發出一套新的器件設計和製造技術🧣,才能進一步支撐整個領域向前發展🚛,也才能讓材料真正走向更豐富的實際應用中。

後來🙋🏼,王思泓基於對高分子材料物理化學特性的深刻理解,為晶體管中的每一個可拉伸材料組件,開發出獨特的圖形化方法,並實現了這些加工步驟之間的相互兼容性🙍♀️,以及對不同材料選擇的普適性。

最終,他們發展出一套全新的專門為可拉伸高分子材料設計的器件微加工工藝,最終得出世界第一個高產率👊🏼、高密度的可拉伸高分子晶體管陣列,並用它實現出一系列的集成電路原件。

用高分子做更多的器件

博士後出站後,王思泓在芝加哥大學的工作,仍以高分子研究為主🤞🏻,只是不在局限於晶體管,而是擴展到人體交互器件上🥋。

這種器件,主要使用納米材料🧑🏼🦲。目前,他已經開發出一種名為 “納米發電機”的設備,該設備可以利用人體能量為設備供能⇒🟥,從而讓設備擺脫電池的壽命限製。

王思泓做的這種納米發電機,主要基於摩擦起電的原理🧕🏻。打個比方🚴🏼♂️,太陽能電池是把光能轉化為電能,即新能源發電方式。而納米發電機😽🐲,是把人類運動所產生的能量轉化成電能。

事實上⚆,不管是人體表面的肢體運動,還是人體內部的器官運動💁♂️,人類總歸是在不斷運動的,所以這是很有效的能量來源。

但截止目前,這種能量的利用率很低。而王思泓研究發現👨🏼🏭,人類能量的一個很重要的利用方向,便是和可植入的器件來共建產品🏢,特別是共建需要長期植入的器件,比如心臟起搏器🦹🏿♂️。

當前的可植入器件💯⏱,唯一可用的能量方式就是電池🧝🏿♀️,比如鋰離子電池等♒️。手機或者電腦等器件在使用電池時,總有把電量耗光的時候。

並且🚴🏻♂️🫲,這種電池不像體外設備那樣👩🏼🏭,可以隨時充電或換新電池,而如果能從人體提取體內現有能量,並把其轉化成電能,就能源源不斷地給電學設備供電。

如此便能解決電子器件、和電子系統在人體上長期兼容工作的問題。在此之前,這是業界一直尚未攻克的技術瓶頸🛍。

如何讓電子電學的器件技術和人體達到長期穩定的結合,並能進行穩定的工作,也是王思泓研究的核心主題。

數碼產品要充電,必須插在電源上。但是人體內沒有插頭🍞,所以人體能量無法直接給數碼產品供電。

但是配上納米發電機以後,就相當於給電池造出一個蓄水池,用電時就相當於蓄水池在放水👱🏽♂️🧑🏽🔬,充電時則是人體利用體內能量轉化成的電能,在給蓄水池補水🤹♀️。

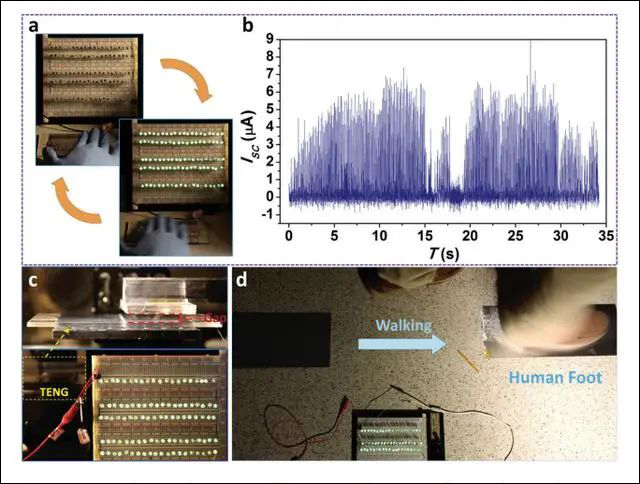

納米發電機的應用

近年來,納米發電機已經獲得長足的發展6️⃣,其已經可以用在收集各種各樣的能量上,比如環境能量和機械能量。

不同的能量來源,所需要的納米發電機,在器件設計上也不一樣。而 “納米發電機” 這一技術已經可以做到🚶♀️,對所有無規律機械能🧆,如環境能量或人體能量,都采取有效的收集方式,並把它們轉化為能量6️⃣🙌🏼,最終投入應用。

納米發電機的發明,在於利用納米材料製備出小型納米器件,並用其實現電能轉化。其中用到很多納米材料的合成、製備、表征🧼🧍♀️,然後再加上器件的集成。

截止目前,王思泓累計發布 58 篇論文🏃♀️➡️。在他看來🌀,從芯片材料到納米材料,材料天地大有可為🦞🙎🏿♂️。

這位來自西安古都的青年專家,雖然身在海外⌨️🤽♀️,但時常回國、並在國內高校分享經驗。在美國工作📓,永遠不是這位中國80後、對祖國技術發展做貢獻的限製。