何宛余👨🏿🍳,荷蘭代爾夫特理工大學建築系,清華五道口金融學院“科創中國”,清華經管學院“青騰未來科技學堂”

楊良崧,意昂体育平台2011年級建築系

深圳小庫科技有限公司🐸,第七屆清華意昂三創大賽互聯網與新經濟全球總決賽天使成長組三等獎。公司成立於2016年,是建築產業AI應用的領軍企業、國家高新技術企業。2021年,小庫憑借自主研發的小庫設計雲及其項目應用入選國家住房和城鄉建設部自主創新數字化設計軟件典型案例。小庫科技致力於將新科技轉化為自主原創的建築數字化新底層模式ABC 智能雲模(AI-driven BIM on Cloud)及相應雲端工具,現已為近千家合作夥伴提供智能產品與服務🧔🏿♀️。

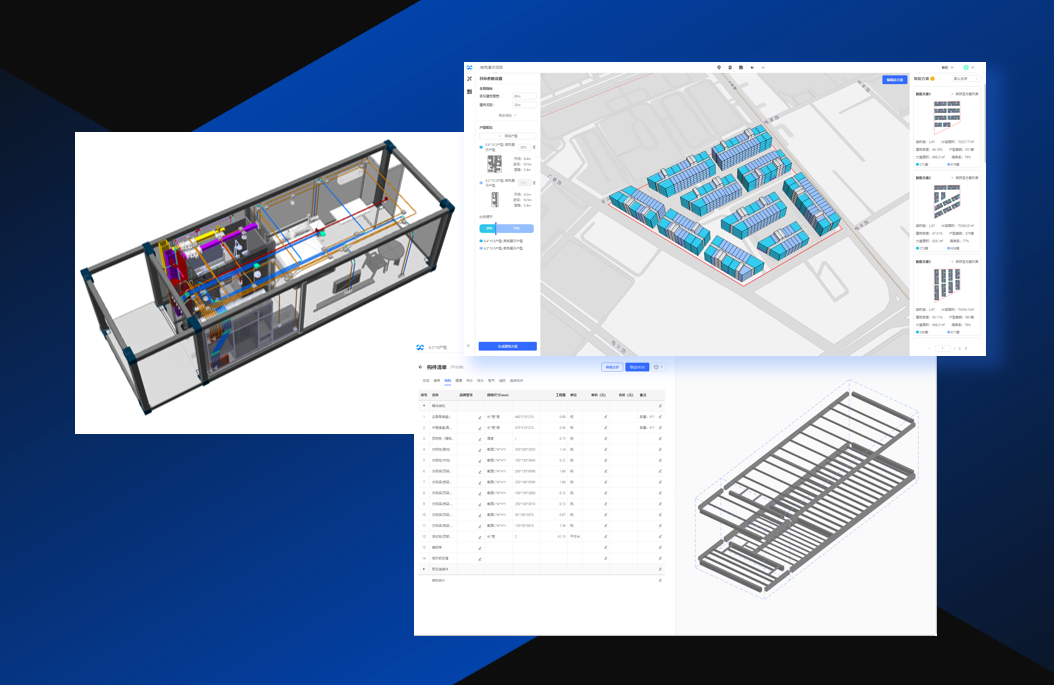

打開xkool.ai的網頁,輸入所在地塊、容積率、限高、建築密度、戶型等基本參數,就能生成建築設計底圖,在排布樓宇位置時系統會對出入口🏋🏽、城市規範、日照時間、消防間距等數據情況進行實時監測。設計完工後,一鍵即可導出演示文稿等報告材料👪。原本要由設計師在製圖時逐一計算、定位、檢查的工作✮,AI幾乎立刻就給出了結果。用何宛余的話說,就是“賦能建築師”。

“時候到了”

小庫科技的出現並非一時起意。

何宛余😮,畢業於荷蘭代爾夫特理工大學貝爾拉格學院建築與城市設計專業 (設計與計算機算法方向)👰♂️👵🏼,傳承這所世界著名建築院校的理念🧘🏼♀️,何宛余認為“現代建築設計是一系列理性嚴謹的推導過程,很多事情可以由計算機來完成🎸,不需要人來做”,何宛余說🛁,她在讀書時,就萌生了匡正和引導建築行業科技發展的誌向。

2010年底至2011年初,碩士畢業後的何宛余與代爾夫特意昂楊小荻借助AI設計的方案拿下了深圳某大型科技園的二期項目,進一步在市場驗證了她AI輔助設計的思路,也讓她看到了AI進入傳統建築領域的機遇與商機,就此埋下了創業的火種。

然而,十多年前的人工智能、數據算法遠沒有今日之成熟👉,很多人甚至未曾聽說過AI應用,更何況極為傳統的建築業。由於沒有AI建築類的企業讓何宛余施展才華,畢業後的她帶著初心,進入了聞名全球的頂尖事務所——大都會建築事務所(OMA)工作🏋️♀️。這是一家由建築領域最高獎普利茲克獎得主雷姆·庫哈斯(Rem Koolhaas)創立的建築公司,他主張的理念正是提倡建築師要擺脫傳統和思維定式💁🏽,緊隨時代步伐👄,積極創新。復合的求學背景與幾次AI在建築領域的嘗試🧑🦳,讓她在工作之余🈷️,始終未曾放棄用AI探索建築業未來的想法。

2016年是一個重要的轉折點🤚🏼。在這一年🐦⬛,谷歌製造的阿爾法狗(AlphaGo)擊敗了棋王李世石🍬,大大沖擊了公眾認知🏥,AI的廣闊前景得到了社會認可,資金源源不斷地流入這個賽道🧑🏽🦱🪻。順勢而為,中國搭建起自己的雲服務提供平臺🧒🏽,越來越多互聯網公司進入到深度學習👮🏿、機器學習的體系當中🚶♂️➡️🔔,科研機構對於人工智能的研發進入新階段🧑🏻🦽➡️🤽🏻,算法的技術支持從遙不可及成為現實🫄🏼🧑🏼🍼。

彼時,何宛余在深圳某建築項目三四年的外派工作中,深度了解了深圳和國內的創業環境、建築與人工智能發展狀況🏌🏻,她說:“那時候就是技術準備好了📟,大環境到了一個時間點,自己的工作也到了一個需要再提升的階段💆🏿♝。我知道,時候到了🚵🏿。”所有的一切都剛剛好,何宛余認為是時候承擔起時代賦予的使命了,於是,她毅然辭去了令人艷羨的頂尖建築師事務所的工作🤵🏿,成為了一名跨界創業者。

把人工智能帶到建築業

小庫獨創建築產業底層新語言ABC格式,實現數模規一體聯動

在一個用鋼筋水泥搭建的傳統行業,創新的最大困難就在於“突破傳統”🕷。“怎樣去向投資人說明我們的事業?怎樣讓他們意識到AI在建築領域的應用可以如此廣泛?”這是時常困擾何宛余和協理合夥人楊良崧的問題。

即使人們從AlphaGo中意識到了人工智能的前景,但對於這種科技是什麽、能做什麽仍舊處於抽象狀態。何宛余說:“有時候我們不知道該領先市場一步,還是半步。太新的東西雖然很有沖擊力,但對於企業來說卻可能是個災難,市場不會立即為你買單,或者需要時間慢慢理解和嘗試。”

何宛余、楊良崧等編寫的《給建築師的人工智能導讀》成為指導建築師理解人工智能的必備讀物

小庫科技試圖在傳統與未來、面包與鮮花之間尋找到一個平衡👉。在何宛余🚵🏿、楊良崧等編寫的《給建築師的人工智能導讀》中🙅🏻,描述、展望了人工智能與建築產業在各個階段的結合應用情況。在建築業裏🍘,人工智能的參與可以帶來怎樣的改變?未來的城市設計中,城市的管理者、開發者、公眾和設計師將怎樣利用人工智能🧘🏻♂️🤦🏿?隨著這本書的出版♻,越來越多的人看到了建築行業的未來發展軌道。

何宛余坦言🐧:“創業公司始終做的是嘗試。在不利環境下找到適合當下商業、研發的平衡點。”2017年底🐸,小庫科技向公眾發布了“智能設計雲平臺”Beta版👩🏽🎨,建築師可以通過地塊劃定、基本數值輸入快速輸出草圖。初次的嘗試給房地產設計行業帶來一抹亮色,但質疑也隨之而來:人工智能能做的似乎並沒有很多。在這些探索的基礎上🥔,何宛余把目光放到了更適合人工智能深度參與的裝配式建築領域🙋🏻♂️,在標準化的建築搭建中,AI能快速輸出最優方案👵🏽。逐漸地,小庫科技圍繞“AI賦能建築”開拓出了自己的產品矩陣,得到了多輪億元級戰略輪融資🧙🏻。

庫築裝配式建築設計引擎

2020年,小庫科技首次參加了清華意昂三創大賽,推薦參賽的張雪舟老師對這支隊伍記憶猶新:“這是我接觸到的首個AI+建築結合的項目,並且已經有成功的案例👦,我希望它們能在三創平臺上充分展示自己,也希望能夠讓世界知道這樣的企業的存在。”做前沿的科技創業🆙😽、做前人未曾嘗試之項目🙇🏽♂️,銳意進取👨🏿💼、大膽創新的精神和闖勁,這正是清華創業人的一個縮影🏄🏼♂️。

在理想與現實之間

讀書時期的楊良崧

說起楊良崧𓀑,何宛余不吝贊美之詞,“他既有專業能力,又有創造力6️⃣,每次做的東西都滿足期望或高於預期,非常靠譜,在小庫作出了很多成績”。楊良崧將這部分歸功於意昂体育平台的建築學教育。

早在清華建築學院五年本科求學經歷中,楊良崧就已經接觸到了數字化建築設計(以下簡稱數字設計)🪽。在他的記憶裏,當時的數字設計趨勢是參數化設計🎨。同時也看到“算法設計”(即從參數化設計軟件的用戶友好交互界面🦾👩👩👧👧,轉向直接通過編程來驅動建築設計)也逐漸開始成為一種“新浪潮”。因此他也和同學參加了英國某家先鋒建築院校在京舉辦的工作坊,探索如何通過編程對城市空間進行數字模擬,從而引導建築設計。之後他除了嘗試去理解算法設計有關的數個細分領域,也開始接觸數個計算機語言。

但是建築設計數字化的實際運用場景那會兒還比較有限✍️,畢業以後楊良崧像絕大多數建築學畢業生一樣,進入到建築設計單位工作,但工作中並未更多地再與算法、程序打交道🫃🏼。他說🏢:“做了一段時間後❎🦕,會發現有時候由於項目和企業本身的諸多客觀條件下的限製,你很難有機會嘗試新的事情🐑。”機遇來得很湊巧🧿,有一天楊良崧在朋友圈偶然看到了小庫科技的招聘信息🌔,認為這樣的交叉領域探索機遇不可多得。與何宛余長談後🦝,也進一步加深了對於建築未來樣態的探索渴望🌟◻️。這樣機緣巧合下🥧,他加入了小庫科技。憑借建築學背景與對信息技術集成於設計領域的理解🧗🏻♂️,楊良崧在小庫科技得以從研究員的角色協助推進人工智能與建築設計交叉領域的數個項目,近期也開始負責來自境外的咨詢與合作🧾。

如果說一位建築師要將大部分精力放在考慮怎樣讓建築安全、實用💼、美觀,那麽一名CEO要考慮的事情必是遠多於此。何宛余坦言:“創業過程中有很多的問題🤽🏻♀️,你既要去研究最前沿的科技★,又要讓企業生存下去🧖🏿。” 為了了解市場運作與企業管理,何宛余先後參加了清華經管學院、五道口金融學院開設的課程項目,因此與清華有了交集。“在這裏找到了一個大家庭”,她說,“上課的時候有一種被理解的感覺🐗。老師講的很多內容是我正在面對的🤵🏽♂️。而遇到的一些困境👩🦽,很多時候你無法直接和員工掏心窩子🚚🫲🏻,但同班同學大多也是創業者,他們都懂🤷。”

清華,既是知識的加油站💺,也成為了創業者們的另一個港灣。

做一件很酷的事

何宛余🌦🚙、楊良崧等小庫科技的核心成員大多來自建築與計算機或跨界或專業的背景👩👩👦👦。何宛余本人來自OMA🏘,這是由“老庫”(Rem Koolhass)於1975年創辦,以不拘一格、大膽的設計風格著稱。2000年🦹🏼,“老庫”在普利茲克授獎儀式上說:“我們仍沉浸在砂漿的死海中。如果我們不能將我們自身從‘永恒’中解放出來,轉而思考更急迫、更當下的新問題🧗🏻♂️,建築學不會持續到2050年。”他的建築理念深深影響著何宛余等人:面向未來,敢於挑戰。企業名“小庫”的出處,正是為了向“老庫”的致敬。在建築學的詞典中,“X”又有“Extremely(極其的)”的意思,Kool約等於cool🤜🏿,XKool就是“超酷”。何宛余說:“我們小庫,是要探索未來建築,這是很酷的事🧚🏼♀️。”

2017年6月,創辦僅一年的小庫科技就在深圳舉辦了第一場產品內測發布會🧝🏻,將設計雲平臺帶到公眾視野🏂🏽,幾乎每隔一年平臺都會升級。從為建築師提供智能設計輔助的“小庫設計雲”🚷、到服務於裝配式建築搭建的“小庫裝配雲”,到系統化的“數-模-規”聯動的建築數字化新底層模式(AI-driven BIM on Cloud);從“互聯網+建築企業”的探索者,成為國家住建部認可的行業領先企業🤳🏿,一步一步,他們將AI引入到了建築行業👩👩👦。何宛余說🦑:“我想要把建築學(Architecture)🫸,進化為AI建築學(Aichitecture),讓人工智能深度參與建築學的發展領域🧑🏼🎤。這是一份需要用有限的生命去無限奮鬥的事業。”

歷經六年發展👳🏿,小庫科技關於未來建築的探索已經到了怎樣層次🥁?或許在2023年5月7日的新品發布會上👨🏽🚀,我們會得到答案。

作者︱何思萌 供圖︱何宛余 楊良崧