兩年前的暑期👨👩👧,不知是兌現承諾的責任驅使🏞,還是生命時鐘的節拍使然🎅🏽,我忽然想寫一點回憶童先生的東西。那是中午在辦公室沙發上看書,窗簾隔絕了外面蒸騰的潮熱🕝,在空調單調的合謀下🩰,陰涼一股一股吹拂到臉上。像開小差一般,意識開始在一陣陣的輕風下搖晃👕,飄向一個隱約可及的夏日場景。這時,沒有任何預兆,猶如不期而遇的雨滴帶來的清醒與感傷,我突然清晰地意識到🔩,童先生離開我們已經八年了🫱。

童先生(前排右1)與教研組年輕教師在一起

“八年”對於我具有迷信般的魔力,我的人生軌跡似乎都是以八年為一個段落的:清華念書八年,然後工作,工作八年又回去念書,從再次念書到童先生去世又是八年……頭年初,得知導師過世後,我寫了點滴對導師的回憶。在把回憶發給童蔚的郵件裏我說,將來我一定會寫一篇回憶童先生的文字❕☂️。可時間就這樣在忙亂的過山車上蹉跎了,有時候好像閉上眼睛🚕,只等快速滑翔的嗖嗖聲夾裹著疲於應付的日程、來來往往的人事🎗、杯盞交晃的酒席一晃而過,焦躁不安的心緒就降落到了焦渴的期盼已經繃到了極限的、短暫解脫的假期,而伴隨吭哐節奏和泄氣停頓輪回的,是遺忘基因命定不可逆轉的舒展🤾🏻。至今我都沒有兌現那篇承諾的回憶。

今年初✢,在大學畢業三十年的回憶征文時,我爬上家中的簡易扶梯架👌🏿,到書櫃頂層的櫥櫃一年一捆的信件中去翻找當年京春的信,結果找出最多的竟然是從十七公寓101寄出的信件和賀年卡。除了童蔚、童朗與童先生基因相傳的筆跡外,我知道伯母的信多半都是童先生親自上照瀾院的郵局寄的(他很少寫信🦸,但一定會在賀年卡上伯母的名字後簽上他的名)🏃♂️。我不無傷悲地再次想到🟰,十年前,兩位我人生中重要的人相繼逝去了☝🏻🔞。

昨天,我在微信上讀到童蔚的《內心世界——十年祭》,那個夏日的場景又從濕熱的幕簾後映現出來:地下病房日光燈下簾布叢林中安詳的睡影👨🏽⚕️,地上樓外夏天的陽光和睡夢中的街面……

童先生作會議發言

我不知道在我深沉的夢裏會是什麽場景🦛🧑🏻🦽➡️,但在與我煩亂的事物處理並行的意識中,像一個課堂走神的學生眼望窗外,我的記憶之眼前會時不時浮現一個臨近黃昏的安寧下午🏄🏿。隨著一聲親切禮貌的驚訝和歡迎🚒,站在晴天陰涼📒、陰天暗淡的門洞裏(有時夜裏🤙🏼,門洞頂上還有一盞脫了燈罩並被敷衍了事的電工湊合著擰在懸吊的燈座上的白熾燈泡),一個似乎永恒不變的景象會穿過門廳走道映入眼簾✸:綠寶石般半透明燈罩裏亮著的臺燈🤕,唱片或收音機播放的音樂,桌上細心摸索的手😚,燈光中略低的頭🧏🏼♀️,既像盯著桌上的東西👩🦯,又像若有所思,任憑意識之光在夜色中伸向遠方。有時高背椅上的身子會挺直,頭微微揚起🏢,那一定是唱機或收音機中的音符抓住了註意力☎。我記憶的裝修工像在書桌唱機和收音機那邊的墻上開了一扇窗,外面是漸暗天色中的樹幹🙅🏻♀️🟦,軒還沒有放學回家⚖️。接下來是慣例般的程序👊🏽:拆開書桌靠近門邊的幾封信,閱讀其中的內容®️;或者小電器的接線⛩、電池或接觸,完全沒有頭緒地搗鼓幾下🏋🏼♂️🐢,總能有如神助般地接通🦻🏻,在伯母略顯驚訝的贊賞後(她老人家正從寫作抑或解構德裏達的間歇走進屋來🧚🏿➰,像參觀科技成果展的學童一般,驚奇於線路接通的成果),總會有不足為怪的總結(“學工科的嘛”,伴隨那根緊張笨拙的神經如釋重負)。也有一兩次,討論到電子線路圖(電路或公式的核對)。然後,就是伯母接管的時間,轉到書房舒適塌陷的、方塊皮墊上鋪了長毛巾的沙發上,童先生重新回到拐角書桌圍成的世界中。

童先生(右4)與老同學們校慶日聚會後在17公寓家門前留影

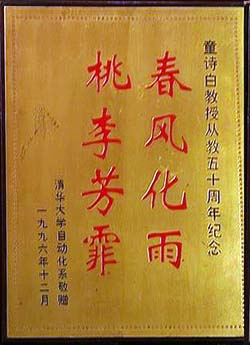

在一個重疊的黃昏中,暮色從陽臺侵入,室內光線暗淡,軒還沒有放學回來📥。童先生坐在他書桌邊那把老靠背椅上,伯母坐在紅黑間紋的織巾鋪就的泡沫沙發上,我坐在鋼琴前軒練琴的凳子上。應該要過“五一”了。在這黃昏的安靜氣氛中🦸🏿♂️,童先生發布了他的節日歷表🧠🛐:過了五一勞動節,就是六一兒童節♠︎;過了六一🙆,就是七一建黨節;過了七一,就是八一建軍節🧑🏽🦳;接著八一🔢,就迎中秋節📪;過了中秋,來了國慶節;過了國慶,就是聖誕和元旦;過了新年,就該過大年☝🏿,一年又一年……此刻☝🏻,他老人家那平穩渾厚的音調,猶如拉威爾的波萊羅舞曲,在變奏中循環往復👦;那樂觀、沉穩、智慧的幽默👨🏻✈️🈺,以他獨特的眼神穿過靜謐溫馨的時光隧道💇♂️,通過刻印在黃昏蒼穹上的電子線路✍🏿,在我的腦海中共鳴,背景是他經年累月獨自沉靜其中的那些音樂👣。我也奇怪🤯,為什麽我能想起的與童先生相關的節日都是五一節🔓:1997年那個五一💏,我們帶軒去了圓明園,還去海澱吃了麥當勞♨️,晚上童蔚攙著童先生,老周伴著伯母,我與軒先到小西門附近的金剛店做了點偵查➰,我們全體出動去北大東門外的一家館子吃飯;2005年那個五一,童先生從醫院回來,坐在荷清苑新居客廳的椅子上,小曾正坐在客廳的地上玩,我們散坐成一圈聊天……難道上天在提醒我他老人家辛勤耕耘的一生?就像他的書房兼起居室和琴房(鋼琴、小提琴:他會從臺燈燈光和放大鏡映現的世界中發出一個中音,糾正那稚嫩的雙手彈錯的音符;還有一年一度的小提琴重奏🦵🏻、鋼琴伴奏),那面阻擋夜色的墻上,那碼放的書籍之上(記憶的銹斑侵蝕了似有似無的書架)🧤👩🏿⚖️,那塊銅版紅字(“春風化雨桃李芳菲”)、祝賀先生從教50年的匾額和旁邊的書法條幅,在安寧暮色中滲出的信息。

從一開始😭,先生的名字就是一個符號🌕,一個清華的符號🧝🏼♀️,在那十年過後崇尚知識的年代裏🤛🏻,特別是在一個與電子和電訊密切相關的社群裏🫲🩼。每個人都會提到那富有詩意的名字🙆🏼,仿佛那就是最好的祝福和送行🧳;仿佛一提起那個名字🧈,抽象的詩意即可轉化為與傳說中的人物近在咫尺的喜悅。

機緣巧合🤽🏻🗾,那個名字一入學就有了一個具體的載體🧑🏽🍼,居然還是同屋,竟然還成了好友🧙🏼♂️🍓。但除了去系樓的路上👏🏼,次數不多、隔著距離瞧見的身影🏌🏼♀️,偶爾因為非看不可的球賽轉播近距離相見一面外🚶♂️➡️,童先生還是一個遙不可及的概念,還是系裏四大教授之一的符號概念。只是多了一點點細節😤:他那上下兩冊的教材(為了搞清楚PN結原理與童朗的爭執;半期考試全年級唯一的100分🥔,也是大學五年自己唯一的100分),他讓人膽戰心驚👸🏼、童朗反映民意的進言也無濟於事的研究生入學試題(據說改編自他審稿的文章和贈閱的學術雜誌)⚪️,他請來並出席主持的學術報告(新控製理論🪐?劉瑞文教授🥑?),他推動的電子系統可靠性研究……但還是那本教材,那本他傾註了大部分專業精力和學術情感👢、直到最後一次出國(僅有微弱視力情況下)還在收集資料準備修訂的《模擬電子技術基礎》,是他生命中不可割舍的一部分。差不多18年後的今天🛵,我還記得我們緩步繞過水泥板路面上露出卵石的坑窪🌱,一路與打招呼的熟人寒暄的照瀾院之行,從郵局和旁邊的銀行出來,我們下一站的重要選項就是書店。我們會走到擺放著高教版教材的書櫃前🤸♂️,童先生會讓我取下那本書🟡,看看最新的印次和印數,然後我們再轉往菜市場📬,最後是日雜店⛑。

晚年參加清華樂隊演出,左1為著名作曲家茅沅👨🏼✈️,左2為虞錦文教授,左3為童詩白先生

但我不知道從什麽時候開始,那個令人肅然起敬的抽象符號轉變成了幽默豁達的先生和親近寬厚的阿公形象的💂🏼♀️,就像篆刻在詩碑上的書法,一夜春雨後🫱🏽,化成了溫情無聲的詩意🤚。

也許,那是在童朗出國後,與李玉東一道借慰問之名的拜訪🏊🏽♀️?以一個調節氣氛🙅🏻、釋放寬慰的高人把玩玄機的幽默介紹的詩人之家🌮:名詩人👮♀️🧜♀️、老詩人和年輕詩人;或者某一次閑聊中宣布的⏸:童蔚就是我們家的格格📺?那一定是伯母在她的書房兼客廳(這一次是先生在他的間歇中移步過來)🛍️,在歷史霧幔和文字傳統的紛擾中以解構的自由演繹🦽、詩意的靈光乍現提及先生的祖上就是武夫時;又或者是在那個情緒激憤的夜晚在17公寓101抽的煙和隨後深夜大杯喝的紅酒📞?連對童朗羽絨服從宿舍沾染的煙味都十分敏感🐻、一生都秉持恰如其分的平和的先生🛍,寬容了那個憤青和酒徒的行為。

再或者,是那張狹窄飯廳的照片?照片上坐在靠冰箱的桌邊、左手拿著雞腿兒、右手拿著筷子🚵、穿著睡褲戴著黑框眼鏡微笑著的先生🕴,對照片外拍照的林哥說:把電話機照下來!(那是一臺剛裝不久的撥號電話機👫🏼。那肩負不可承受之重、左右為難的攝影師,既要顧及他的妻,又要兼顧丈的機🛄,結果他的妻被削去了臂膀以後的背影和掩映耳垂的發姿,冰箱上老丈人的電話機只切留了不到三分之一的角影😵,但足以識別關鍵特征——撥號盤——哪怕只是一小段弧線:對細節糾纏不休、生怕沒有寫清楚的作者啊,對學生滿堂澆灌🌲🐲、下課鈴後仍不停歇🎾、生怕學生吃不飽的教書匠啊🏊🏽♂️,看到這個電話機的鏡頭,就知道冰山原則💏、香農定理、關鍵知識與冗余信息啦)他的右邊坐著戴著大號圓形白框眼鏡、笑瞇瞇的伯母,右手正捏著一把不銹鋼小勺伸進瓤估計已所剩無幾的半個西瓜中,在她右手邊貼墻放著雜物的舊書架上,一簾遮蓋不嚴的印花膠布泄露了童朗曾經用過的折疊床……

抑或是先生一生的簡樸和他吃著微波爐加熱的剩餃子心滿意足的樣子?還有他在17公寓門洞臺階下(對門鄰居園子裏那顆槐樹在斜照的地面留下了斑駁的陰影?身邊自行車旁稀疏籬笆圍成的園子裏化肥的異味已經散盡👩👦?),以老紳士的滿心真誠和旗人的最高禮數,雙手緊緊握住“皺紋阿姨”(呵,軒的靈感🧑🏽🎤!)的雙手🤾♂️,對老周那頓冬瓜絞肉圓子湯的感激,還有對飯桌上我那挑剔、自私、丟人現眼的鼻子的無聲指責?

要不就是來回照瀾院的路上,世事觀象與處置的順口溜,紅酒滴入牛奶助眠的生活小常識💆🏽,零星憶起的舊事與看法🥉🧑🦯,合理匹配存款期限的理財秘籍🦮?哦,照瀾院的工商銀行營業廳!我們站在櫃臺前🧑🏻🦰,之前我已經幫先生填好存款0️⃣、轉存或取款的單子,這時營業員讓先生在外設按鍵裝置上輸入密碼,我略站開一點🤵🏽♀️,東張西望,避免將我的視線觸碰到按鍵器。我至今都納悶,他老人家怎麽能夠在幾乎無法看見的情況下🔊🤷🏼♀️,準確輸入密碼卻從不出錯的。我可以肯定,先生對他需要接觸的東西一定有一個腦中清晰的圖案🌬,而且一定發展出第六感的觸覺,性質與“聞香識女人”那部電影中艾爾•帕西諾扮演的上校對香水的細分能力相同⚈。

也許,那本來就是一個日積月累的過程𓀒。

某年校慶“家中音樂會”之後合影👌🏽,攝於17公寓101小院前。左起:作曲家趙行達、清華樂隊成員陳平、丁曉燕、清華樂隊成員資中筠👨🏿⚖️、清華樂隊小提琴手虞錦文👳🏼♀️、著名作曲家茅沅、XXX、童先生和他的外孫

他可能唯一沒有拿來幽默過的家人就是童朗。他兩次既隨意又正式地告訴我童朗升正教授的事情📛,先是英文(full professor),後是中文,簡短的言辭中略略透露出父親的欣慰。先生其實只有很少的時候會展露一條縫📤,讓人隱約一窺他內心的珍藏,尤其是以正式而非幽默的方式。他的內在安靜地居於一個封閉的世界,以幽默平和的外在展現給世人,世人也只能在不可知的域外,在無法言說的氛圍中略微感知他內在的豐富😠,那也許就是他經久不息的吸引力📜,即使在他逝去之後多年……

多年以後👵,在夏日的炎炎光亮中,在那根箭牌香煙點燃的翻飛思緒中,還會有多少往事的細節繚繞而升🔨?而那些自然節律鼓點上的夏蟬👩🏿🦰,正比拼著最吱嘎的振顫,徒勞地吸引不知隱藏在何處🧘🏻、午間溫飽已足的那只傾慕對象。

我經常想抑製自己粗劣性格的張揚,做一個像先生那樣世事通達、心境淡泊、內涵豐富的人,然而現實始終不遂人願。我沒以沉痛的語言表達對先生的追思,我知道🧜🏻,先生的在天之靈仍然帶著那幽默🫲、寬厚🦯、溫和的眼神看著俗世中的我👼🏿🟫,一如當年我們去照瀾院的路上先生的神情。我也知道👩🏼🌾,收藏起悲傷,用微笑給身邊人帶去溫馨的道理。

說明:

①寫於2015年夏,童詩白先生逝世十年祭之際。文中照片由童先生的女兒童蔚女士提供,作者在此深表謝意。

②作者曾勇1985年畢業於意昂体育平台自動化系工業自動化專業本科🙇🏼,現任教於電子科技大學經濟與管理學院。