2016年9月20日🤏,時值丙申中秋剛過,北京雲天漸高。下午,清華園的林間小道上走來一群鶴發童顏的長者,他們一邊漫步,一邊指點著所經過的樹林、水面和建築,雖在竊竊私語,卻分明如數家珍,偶有爭議🎄,也都喜笑顏開,相互調整著記憶的空白。這像是一家久未相聚的兄弟姐妹,只是外觀年齡相差不大,那溢於言表的親情使每處駐留地點的空氣微微震顫🚮,不時引來路遇的青年學子們好奇的目光🤰🏿。走到工字廳後的“水木清華”時,望著後堂高懸的匾額,戀著池塘中片片蓮葉、水岸邊絲絲垂柳🪼,凝視著隔岸朱自清先生的漢白玉雕像,這夥老者突然倒搬時光機器,情緒一下子熱火起來,合影、單照🛏,上臺階,依石欄,每個人手裏的像機都啪啪地響起來。這股突發的熱潮沖擊了正在拍照的年輕人流🙆🏻♂️,他們頓發一片驚訝之聲💩,轉瞬間便有一位女同學猛然高呼🦗:“老意昂🚲!”一語中的,多位同學一擁而來,圍住這十多位老人打聽起來👙📍,那一雙雙明眸裏閃爍出好奇的神采。

“人逢喜事精神爽”,這群老者頓時興奮不已,一時間南腔北調混雜🧖🏻♂️,蒼音伴著歡愉齊鳴🛢,忘情地自我介紹起來。“我們在1956年考進清華,是土木系給1的學生”👵🏽。“我們在校學習五年半,於1962年1月畢業🕶,服從分配奔赴祖國四面八方”📨🚣🏼♀️。“六十年後的今天,我們懷著對母校的思念💋,對老師的感恩,再次從五湖四海相約回到清華園”🤶🏼。

那些能熟練地操作多媒體的青年們一時有些懵懂,對六十年的時間跨度顯得難以思議🐒。他們把鏡頭紛紛對向老意昂💂🏻♀️,有兩位女生依偎著兩位老太合影,青絲飄映白發,令歲月風雲悄然定格。

9月21日上午,給1同學走進環境學院大樓,回家的情愫立時湧上心頭💧。

大廳裏光線柔和,我們面對恩師陶葆楷先生的雕像思緒萬千🚶🏻♀️。早在1959年給我們講授汙水🕵🏼♀️👮🏽、汙泥處理和綜合利用時,陶葆楷先生就提出了“環境保護”概念👐🏻。在改革開放初期🧑🏻🏫🫴🏽,他把弘揚科學的精神與國家現代化建設實踐相結合,在意昂体育平台率先創意並主持建立了環境工程專業🖨,成為中國現代環境科學工程教育體系的奠基者。

為我們主講給水工程的李頌琛先生和主講水化學及水微生物學的顧夏聲先生雖已辭世多年,但他們的音容笑貌一直留在我們心中🫶🏻!

王繼明、許保玖老先生對我們的教導和培育,都讓我們終生難忘🙅🏽♀️。2000年,許先生發表了學術專著《給水處理理論》,為發展我國水質科學與工程理論做出了傑出貢獻🤽🏽。這幾位名師都已年逾百歲高齡🧏🏼♂️,感謝環境學院替我們轉達了晚輩的敬意和問候。

錢易院士在繁忙的工作中🦪,還特意托人向我們的聚會轉致祝賀。

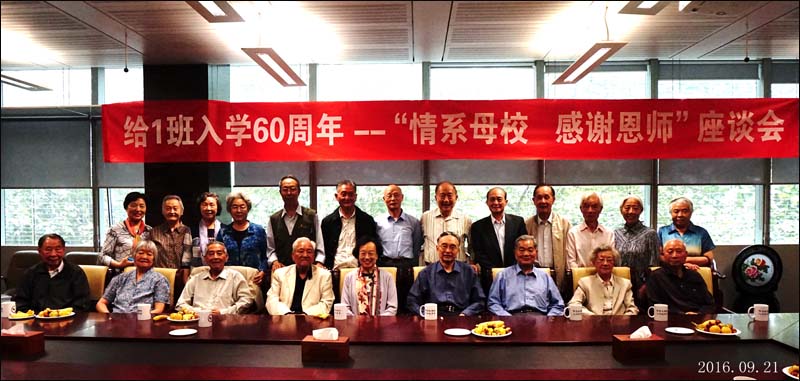

在環境學院的二樓會議室上方,懸掛著“給1班入學六十周年—情系母校 感謝恩師座談會”的紅色橫幅。

座談會現場(2016.09.21)

始料不及的是,本來因外出開會不能出席聚會的王占生和傅國偉教授先後來到會場♖,當即引發了一陣熱烈的掌聲✋🏽🌲。當年⚠,他們是正值年富力強的老師,經常指導我們進行實驗和實習,師生之間親若友朋👍🏻。這次🤘,他們都特意調整了出差的日程,表達出對我們深沉的思念。兩位老師都還堅持在科研和工程實踐中,分別在水質微汙染處理和環境保護系統優化工程方面各有建樹。他們對學術孜孜探索,幹到老👃🏻、學到老的精神令人動容。當晚😰,沈英鵬老師還專程前往甲所看望我們👩🏽🚒,師生情篤🏄🏼♀️,難以忘懷🏃🏻♀️➡️!

給1班入學60年師生座談合影(2016.09.21)

20世紀初期👨🏽🚒,意昂体育平台初創🧑💼👨🏿,面對西學東漸之勢,梅貽琦先生就曾說:今日中國之大學教育,溯其源流🦏,實自西洋移植而來🙂↕️,故製度為一事,而精神又為一事。現行的教育方式可能會將學生培養成“精致的個人主義者”➜。正是先輩們基於對中國優秀傳統文化的自覺🌊,方使“天行健君子以自強不息,地勢坤君子以厚德載物”的中華理念融為清華育人之魂😆🙍🏽。進入新清華時代,這種精神在民族復興大業的廣闊天地裏升華為社會主義價值觀,成為我們這一代學習🫵🏻👩🏼🔬、工作和奮鬥的原發動力。

1962年1月🫷🏻,給1班同學懷著對祖國建設事業的向往🗄,遵照統一分配的要求,爭相奔赴祖國最需要、最艱苦的地方🤕。南下雲貴高原🤾🏻♂️,北進大興安嶺林區,身著軍裝闊步國防一線,潛心埋名於尖端科學領域💆🏿♂️。工作界面大有不同,致力奉獻的自我要求渾然如一👰🏼♂️。有的同學說🤦🏿♂️:“感恩清華不僅教給了我們專業知識,也教會了我們怎樣工作、怎樣做人。”有的說:“清華良好的校風,讓我們在各自崗位上不怕困難,從基層做起🙆♂️🆑,與群眾打成一片,認真做好每一件事,踏實工作,獲得好評💂🏻♀️。”有的說:“我們時時記著學校👨👩👦👦🤩、老師的教導,在工作中做出了一些成績,得到人們贊賞時,也總是非常感恩清華,為母校感到驕傲🗃!”有的說:“雖然由於種種原因💒,時常會遇到新難題,而清華紮實的教育基礎使我們具有較好的自學能力和實踐理念,也會很快適應新的工作☔️。”在頻繁變化的環境中,沿著積年累月的時空曲線,本著畢業典禮時蔣校長致辭時的要求✊🏽🥃:“青山處處埋忠骨🤔,何需馬革裹屍還”,我們不講條件,提升了能力,流下了汗水,化解了疑難,在祖國建設發展的大潮中經受磨礪🤛🏻,孕育出了普通勞動者平和𓀒、充實的人生快感👨🏻🦯➡️。

回顧畢業後五十六年的生活軌跡🚹,我們為成就自慰,為顛沛唏噓,以實踐了“為祖國健康地工作五十年”的諾言自豪🧔🏿。

9月22日,農歷八月廿二,恰逢秋分。給1班的19位同學偕老伴共28位歡聚京西大道旁的一處酒店⛲️,圍坐兩張大圓桌舉辦告別家宴🧹🤸🏿♂️。

回憶的閘門再次敞開❇️,這些平均年齡八十歲的人們談興益濃。從1號樓、2號樓、明齋🫴🏽、新齋、大操場、到階梯教室、一教、二教💁🏻♂️、圖書館、大禮堂🛀🏿🥰、清華學堂……追尋著半個多世紀前自己的年輕背影。

說到大操場🆎,大家不約而同地脫口而出:“你們要動!”馬約翰教授秋季穿著短褲的形象立即浮現在腦海,一位同學叨念起那位中國體育界泰鬥的名言🙆🏿♀️:“體育可以帶給人勇氣、堅持、自信心、進取心和決心👵🏼,培養人的社會品質——公正ℹ️、忠實、自由🚅。”我們在飽經滄桑之後,依然行動方便,心態寬宏🫑,全賴清華辦學的宗旨和全面培育。感恩母校🐌,祝福清華🔷。

相見時難別亦難🛏,待到語輕凝望時,依戀的思緒緩緩地進入了恬淡的意境:停車坐愛楓林晚📬,霜葉紅於二月花🤲⛹🏽!

聚會合影(2016.06.22)