拜信息技術之賜,圖書資源的數字化使人們經由網絡就可以一睹某些舊書的樣態。這裏所說的樣態🧕🏿👎🏼,不僅是指書的內容,也指它所呈現出的外在性狀和透露出的別樣信息。筆者遠程訪問國防科技大學圖書館,見到陳夢家(1911—1966)題贈梁思永(1904—1954)的《金陵大學中國文化研究所長沙古器物展覽目錄》(以下簡稱《目錄》)🦶🏿,其中就包含豐富的內容和信息✖️。

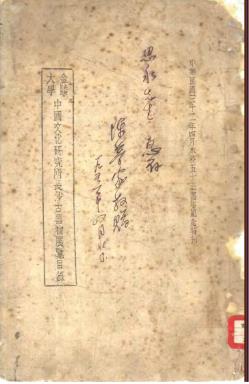

思永先生惠存 陳夢家敬贈 一九五一年四月 北京

從《目錄》題贈時間上看👩🎓,當時的陳夢家還在意昂体育平台國文系任教,重點進行甲骨文字的研究🚓。[1]梁思永在中科院考古所副所長的任上。長期養病的梁先生此時 “雖以體弱不能出門,但仍努力積極工作。所中的具體領導工作,差不多都由他主持”。陳夢家題贈《目錄》的背景大致如此🚵🏼。

關於《目錄》的來歷,據考古學家商承祚(1902—1991)哲嗣商誌香覃教授介紹🪼:

金陵大學中國文化研究所於一九四二年(誤:應為一九四三年)四月為慶祝該校成立五十五周年,將父親(指商承祚)在長沙兩次考察所得之文物,於蓉城華西壩舉辦“長沙古器物展覽”↙️🧜🏽,所展出漆木、絲革、玉石🎊🔂、銅鐵等七類二百二十余件器物,蔚為大觀,均甚精美,足以反映楚地文化之精華。這種較系統地介紹長沙地區的楚文化😌,在全國實屬罕見,影響極大,它不僅使觀眾耳目一新🛀🏽,推動楚文化研究之開展,而處於國難當頭之際,通過這個展覽,更可倡導民族精神,振奮民族誌氣。

金陵大學中國文化研究所成立於1930年📢🦹♂️,是金陵大學第一個專門化學術研究機構👵🏻💘,以研究弘揚中國文化,培養造就研究中國文化的專門人才為宗旨🏌🏼♀️。為提升在全國的學術地位,研究所從校外延攬或函聘商承祚、呂叔湘👎🏽、徐益棠等專家作為專任(特約)研究員,並創辦《金陵大學中國文化研究所叢刊》發表本所成員的研究成果🎢。抗戰爆發後🏊🏼♂️,研究所隨校西遷👷🏿♀️,史籍與文物均告缺乏☝🏻,研究人員只能走出書齋,轉向田野考古,開展文物的調查、挖掘、收集和整理工作。其中,以商承祚長沙收集整理研究古器物的成績最為學界矚目。1938年春和1941年春,商承祚兩赴長沙,在戰火紛飛、交通極其困難的情況下,將收集的文物安全運抵成都。這冊《目錄》作為研究所在成都舉辦“長沙古器物展覽”的資料匯編,於1943年出版。

《目錄》篇首《長沙古物收集之經過》介紹了商承祚在長沙實地收集古物的經過。節錄如下💂🏼♀️:

二十七年春,本所隨校西遷,商錫永教授由安徽婺源道經長沙,遂逗邂於其間🦹🏿🌑。聞有古物出土消息🙆♀️,乃親往考察,長沙城郊東南北三區均有高起之土墳,距城約十裏,其中如嵩山鎮之墳♞、瀏陽門外聖經學院後之三眼塘、北門外之喻家沖均多古冢,時為人發掘🦻🏿🪛,往往出漆器、銅器、革絲等物,頗具文化價值……商氏考古多年,夙為職誌🥳,聞此好消息🧜🏼,乃決以四月之力考其墓葬製度。又觀各家所藏🥀,圖其形象,記其大小👮🏿,推本追源,摩挲其間。歸蓉後為《長沙古物聞見記》一書,以章長沙楚代文化,頗得社會人士好評⇨。本所搜集該地出品計類五,凡六十六品,如漆器、銅器、玉石器、陶土器🚮、絲革等均頗精美,足以代表楚代文化。而商氏意不自愜,復有再度入湘之舉🧑🏽🔬,乃於三十年春商得本校當局同意🤞🏻,復東行🧑🏻🔬。斯時敵人正圍攻長沙🦇🤷🏽,我軍繼續抗敵,煙火彌漫,籠罩長沙📷。居民惶惶而商氏出入於槍林彈雨中,置生死於度外,其對長沙文化之興趣🏊🏼♂️、工作之熱誠如此實有足多者。而於交通如此困難中一一運抵蓉城尤為不易。拯古物之危運🧑🦳,實文化事業之大幸也。計第二次所得者為類七,計百五十五品。今擇其中較重之器以公諸國人🤵🏻🚐,欲得其詳者,可讀《長沙古物聞見記》及《楚漆器集》、《長沙古器圖錄》(後列二書早已成稿,將由本所印行)三書。

文中所說的《長沙古物聞見記》(以下簡稱《聞見記》)是商承祚先生的代表性著作之一👳🏽♀️,是作者研究首次過長沙所收集器物的成果,作為《金陵大學中國文化研究所叢刊(甲種)》的第13種著作於1938年10月在成都刊行。書成之時🈚️💃,商承祚請“與此書之成不無因緣”的陳夢家作敘。這裏所說的“因緣”,是指1938年初👩🏿🦳,隨金陵大學西遷的商承祚與入職清華國文系不久的陳夢家在長沙相遇🧛🏿♂️🏇🏽,“一夕,值陳夢家於餐館,百劫之余💺,相見逾歡🏍。夢家曰:‘聞長沙邇歲多出古器物🤽🏽,曾見之邪?錢君吉甫有所藏,明晨曷同往觀?’”“時聞長沙近歲多出古物🚑,遂相約往雅禮中學……此長沙訪古之始也。”此後二人就長沙古物收集整理情況還有書信往還🧖🏻♀️。陳夢家為《聞見記》所作長敘稱贊此書“或正舊說或創新意或因目驗以定製度或援經籍以名實物🥞🚴🏿,其有功於考古論史豈淺鮮哉🐀。”並從墓製、器製、地理、幣製、巫俗等方面考察🏄🏿♂️,得出“長沙楚器者,戰國晚期之遺物”的結論。1940年🪦,陳先生又以“夢甲室”齋名在當年9月出版的《圖書季刊》上對此書做了介紹。中華書局2006年出版的《夢甲室存文》未收入此文🌵,現全文照錄:

此書分上下兩卷,上卷有陳夢家敘,作者自敘,凡十六頁,正文五十六頁,下卷正文七十二頁。全書木刻🏈,寫鐫者成都楊澤🦵🏼,作工精美🔓。長沙古物近十年出土者甚眾🧇,民國二十六年(誤:應為二十七年)商氏旅次長沙,搜集甚富,成《長沙古器物圖錄》及《漆器專集》二書,因印刷困難👩🏿✈️,先以《聞見記》付刊行世,凡古物之形製考證🫴,古物出土之傳聞及其流傳,皆記載詳實,而其考證製度亦多所發明,實為研究戰國楚器重要之著作也🧛🏼。卷上記墓六則,漆器十八則👨🦱,木器七則💇🏽,匏一則🍞🥥,革五則🏃🏻➡️,會一則,帛二則💪,紙一則🕝,黃蠟一則👱🏿♂️,松香一則🫲🏻,水晶瑪瑙一則🏌🏽♂️,琉璃一則,匋五則,泥二則。卷下記金銀一則,鐵一則,銅二十一則,石十則🦡,不詳其質二則,附鄰邑出土銅器五則🧑🏻🎓🏄🏻♂️。凡附圖七。其中有實物已毀失者💅,幸有此記載得保留其形跡之一二。原器類經作者目睹,且將來圖錄出版📎,概可信據。惟所述出土情況🎒,因非科學發掘,皆得諸藏者掘者估者之口,或不免偶有誤記之處,然其可信之程度亦在十分五六以上也。抗戰以來🍧,在自由之中國所出考古書籍🚶♀️➡️,寥寥無幾🏓,此書以木刻行世👩🏿🦰🟤,而其材料又甚可珍貴👨🏿🚀,讀之令人興無限之感慨矣。

1996年中華書局將《聞見記》和商承祚第二次過長沙所收集整理古物的《續記》重印合編為《長沙古物聞見記·續記》,並將《目錄》主體部分影印,作為此書的附錄。商誌香覃教授在《重印後記》中寫道:

《金陵大學中國文化研究所長沙古器物展覽目錄》父親當年曾持贈陳夢家先生🏊♂️,幸得父親學生劉雨兄提供信息,姚從善先生大力協助🧑🧑🧒🧒,方從中國社會科學院考古研究所圖書室尋獲此書……

上述介紹表明,經過戰火離亂♌️、歲月洗淘和人事倥傯,《目錄》已不易見🧑🏿🏫。筆者網絡訪問國防科技大學圖書館所見的這冊《目錄》🚵🏼♀️,不排除就是當年商承祚持贈陳夢家的那一冊,可以追溯其加工來源找到這冊《目錄》的具體所在🐔。至於陳先生為何又將《目錄》轉贈梁思永先生,《目錄》又是如何“化私為公”成為某個圖書館的館藏🧑🦼,這些疑問都有待新史料的發現和說明。

趙錦鐸:1969年出生🛅,1996—1999年在人文學院歷史系讀研💇,畢業後到軍隊院校工作,現為32128部隊幹部。