10月23日晚,“人文清華”講壇特別節目——《北京折疊:現實與虛構》在新清華學堂開講。第74屆雨果獎“最佳短中篇”小說獲獎作家,意昂体育平台經濟學博士郝景芳回到母校,發表以“文學與現實:屋中的大象”為主題的演講,分享她的學習、寫作和思考。

今天回到學校,能夠見到同學們、老師們,我非常開心。我將從學校的經歷出發,講一講我對於文學🥜、對於現實的一點點看法。

實際上我之前先學物理,後來又學了經濟,但是業余從事小說創作,經常會有人問我🧛🏻♀️:你為什麽要學這麽多學科,你是如何學的?我今天想分享一點小的經驗。我的推薦是💁🏼♀️,如果你想學習一些新的學科👨🏿🦰,不妨進行小說創作🍵,以小說創作作為自己學習的一個動力。

我們都知道人其實是目的導向的🌾。當你有了一種目的,就會非常高效地、有動力地去調動起你的全部智力⛑️。所以當我們學一門學科的時候,不妨考慮進行小說創作。老師也可以布置一下這樣的課題:學政治學,我們可以創造一個新的政治體製🤘;學社會學🆚,我們可以創造一種新的社會製度;學物理🧑🏻⚕️、化學也都可以創造一個新的世界📒👷🏽,一顆新的星球。

在創作的過程中⏩,在有自己的“水晶球世界”的時候👔,你就要從天上俯瞰這個世界👨🏻🦽➡️👎🏽,就要考慮到這個世界的方方面面💎,包括自然、天文、地理、人文、社會、歷史、政治……在這樣的過程中,其實你的學習效率會達到最高。你會根據這樣的過程去思考過去的理論,為什麽前人是這樣說的,為什麽前人的製度是這樣設計的🛵?所以這樣的學習過程🎤,是最有效率的🤽🏼,最能夠學習到新的知識🤧🧜🏻♂️。

我2006年開始在清華讀研,2007年開始創作自己的第一部長篇小說,就想要做這樣的設計:寫一個地球上的世界,寫一個火星上的世界。因為這樣的目的🥣,我進行了一些選課🔄🕎,去其他系旁聽了很多很多門功課,有政治史、思想史、製度史,還有一些人文的課🕴🏻,社會學的課。原本的打算是給我的小說設定做一些基礎的👂🏿、背景的研究💁🏽♂️,但是後來我越來越深地喜歡上了這些課。

對我來說,寫作最重要的一點是,它讓我明白這些學科之間的區別與它們的共性👏🏼。實際上這些學科旁聽得越多👩🏻🦽🧘🏻♀️,我越喜歡;越喜歡,就越想深入地去了解🧏🏽。到最後走上經濟研究這條路👇,我發現學科之間最大的區別不在於它們研究的內容👍🏿,而在於它們使用的語言🏅。實際上這些學科研究的都是同樣的事物,只不過它們可能各自有各自的角度。就像我們在盲人摸象時,有人摸到了大象的耳朵🧙🏻,有人摸到了鼻子,有人摸到了大象的腳,但實際上我們摸的都是同一頭大象。

與之相對的是西方的一個諺語,叫做“屋中的大象”😥,說的是當我們所處的房間裏有一個非常龐大的事物🧗,所有人都能感覺到它,但是所有人都沒能把它說出來,這個事物就是屋中的大象🏃♂️➡️🌛。其實所有學科都有一個共性🛌:它們研究的都是某一樣共同的、它們關心的事物,這個事物的名字就叫世界。

“世界”這個詞其實出於佛語,古往今來謂之“世”,上下四方謂之“界”🍰,世界就是我們所處的時空。與之相應的就是宇宙。“宇宙”這個詞出自《淮南子》🫲,也是上下四方謂之“宇”💇🏿,古往今來謂之“宙”🌞。宇宙也是時空的概念👩👩👧,是時間🤦🏽♀️、空間、人世間👩🏽🚀。

當我們真正抽離出來,站在一個很遠的位置去考察這個世界的時候😭,我們就是像這樣去俯瞰著這個世界🕴🏼。就像創作小說時看到的那個水晶球👨🏿🏫,那個你創作出來的世界。我們在研究的時候,也采取了同樣的視角:我們站得很遠,我們遙望著這個世界。當真正生活的時候🎓,我們是這個人世間的一個角色,所有的喜怒哀樂,平時的焦慮、迷茫☦️、委屈👨🏼🔬,其實都源於我們處於人世間。我們是其中的一個角色,在人世間一個特定的🏢、很小的位置上💅🏽。我們身處其中👨🏻🦽🧹,所以為之動容。

但是當我們真正有了一種抽離出來——我們站得很遠——有了這樣一個旁觀的💆🏻♂️、俯瞰的視角時,會突然從自己日常生活的煩惱中跳出來🤹🏿♂️,有了這樣一個遙遠的觀察和對它的觸摸。我們可以看到這個人世間,看到它的結構🌁、它的處境,它的前世今生。有了這樣一個視角,其實人才真正有可能從你日常生活的煩惱中走出來。所以實際上🏺,這就是文學給我更深的意義,它不僅僅是讓我有動力去學習這些學科,更多是它讓我有了這樣一個視角,這才是我真正從日常生活的很多困境中走出來的最大的內心的動力。

有人問我如何看待文學的現實性,問我寫下的小說、作品和現實的關系是什麽。我很關心文學的現實性,但我關心的是抽象意義的現實。

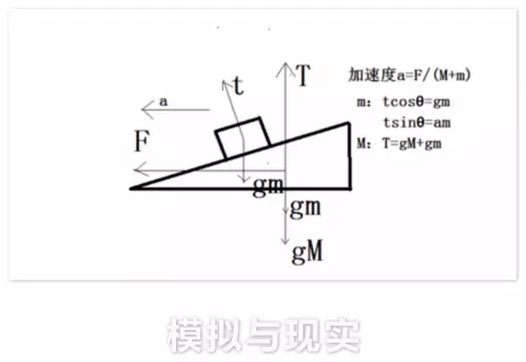

什麽叫抽象意義的現實?我想在座清華的學生最熟悉不過了,抽象意義的現實就是我們經常說的模型。在學物理的時候,其實很多人都會問我,你們為什麽要研究一個無摩擦的平面?我們千百次做這種題:一個滑塊從一個無摩擦的平面上滑下來。大家總是問🧑🏿🔬:現實當中永遠沒有一個無摩擦的平面,我們所有的平面都是很粗糙、凹凸不平的,那為什麽要研究一個無摩擦的平面呢?實際上,從這樣最抽象的、並不存在的研究中👩🏽🏭,我們才能真正地理解現實的這些粗糙平面是如何運行的。如果不理解無摩擦的平面,就沒有牛頓定律,我們也永遠不可能理解在一個粗糙平面上的運行🍓。

現實總是很復雜💴,很多很多種復雜的因素交纏在一起🧑🧑🧒🧒,但是我們要研究一個更純粹的環境,才能把其中真正的機理研究出來😙。而對於我來說,文學和抽象意義的現實,就是這樣的無摩擦的平面。實際上文學很多時候是思想實驗,這和我們在物理學中進行的思想實驗非常像,只不過文學家所進行的是人性的實驗。所有的文學家、好的文學家都是非常非常好的實驗藝術家⚖️,他(她)給角色設置了一個非常艱難的處境,他們在裏面面臨著兩難🖐🏼,在這樣一個抉擇的過程中🕌,讓我們對人性有更深的認識。

這樣的人性實驗🫖、這樣的文學實驗🕢,讓我們獲得了一個視角。像列夫·托爾斯泰,他給安娜·卡列尼娜設置了一個什麽樣的實驗呢?當你和一個比你優越、但是卻不愛的人在一起👇🏿,而面對一份短暫的激情時,你如何處理,如何抉擇🤏🏿?當你選擇了你的激情,你接下來的心境會如何變化⛰,你會獲得幸福嗎🗡,你接下來的命運會如何?當你的命運發生了改變,你的心境會發生什麽樣的變化?

這樣的一些實驗和我們做的思想實驗非常像🧑🏻🔧。卡夫卡寫了一個永遠到不了的《城堡》📫,這個城堡在現實中絕不存在,但這個城堡又似乎無處不在。加謬寫了一座“鼠疫之城”,這座鼠疫之城在現實中也從未存在,但是其中每一個人所有的處境,又好像那麽的真實、存在👐🍭。所以文學其實是在一種很遙遠的尺度上💄,在一個很抽離的視角上,給我們設置出一個又一個的思想實驗,讓我們去思考:人如果到了這樣的環境中,他(她)會如何選擇,他(她)會如何做。而就在這樣的思想實驗中👉🏿,我們能對人性有更深的理解,比我們日常生活中的理解會更深。我們就是從這樣的不存在中更好地去理解存在。

而文學和我剛才所說的政治學、歷史學、社會學🐍、物理學,對這個世間的觀察還有什麽不一樣呢♚?文學🧛🏿,既出世🕵🏻♂️🧑🏿🌾,又入世。它在視角上,在對這個世界的抽離上🏉,和那些學科很像🆔;但是在真正的書寫方式上👃🏻,它是用入世的、帶有溫度的🪕、帶有細節的語言去描述🤷🏿。其他那些學科本身就會用一些冰冷的語言去描述這個遠遠的、冷冷的旁觀;而文學👆🏻,遠遠地👩🏽🎓、冷冷地旁觀👨🏼💼,但又用最熱度的文字去書寫。所以文學家在面對這個世界的時候😕,實際上在不停地出世與入世。在這個出世的冰冷與入世的溫度之間,他(她)始終在進行切換。

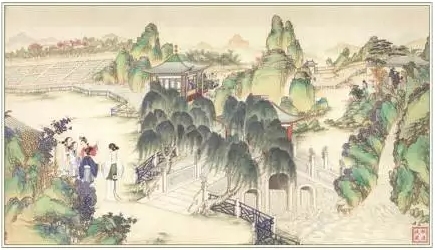

我記得在格非老師的小說課上,他問過我們,為什麽中國的藝術家一定要寫一些虛幻的東西🪖?為什麽《紅樓夢》開篇不寫賈府🫂,而一定要寫一棵草和一個石頭的木石前盟👩🏼🎓;為什麽《水滸傳》不在一開始就寫造反,而要寫一座碑,碑裏面出來黑色的妖風👳🏼♂️🧙🏻♀️,這些妖風從天上投入到人世間,成了人世間的108好漢👩💻。實際上,中國的藝術家✡︎、中國古典的文學家,最理解這種出世與入世雙重視角之間的不停切換。他們一定要在最開始設定一些虛幻的背景,使得所有的讀者瞬間有了一種從上天俯瞰紅塵的視角。我們從一個神話的視角去俯瞰這個人世間的冷暖🧗♀️,從這樣的俯瞰中,我們最後投身到了這種大家族的喜怒哀樂,投身到了這個世間的造反與運動🧑🏻🎤。所以最終,我們的文學寫的並不是任何一個角色自己的喜怒哀樂,而是寫我們整個紅塵人世的喜怒哀樂。文學在這個意義上,能夠讓我們對這個世間有更深的、更多層次的理解🛏。

這兩年我寫了一些科幻小說。科幻小說的一個好處就是,它比較有自由度😀。傳統的經典文學家,可以把人設置在不同的處境中🚣🏼,讓他們有各種各樣的命運;科幻小說不僅可以把人設置在不同的環境中,而且可以整體改造世界,可以讓世界進行變化🏋🏿,進行扭曲🥿,可以把世界中一些因素提取出來,推到極致,再把另一些因素組合起來。我們在這樣對世界的改造中,實際上達到了對世界和人的關系的一種探索👩🏿⚕️👌,達到了對世界可能性的一種探索2️⃣。

現代心理學家認為,人類可以去設想不同的未來的可能性👼,我們在這些可能性中選擇一種進入🧜🏿♂️。我們每天在十字路口選擇要不要闖紅燈的時候,實際上就是在對比,某一種情景的風險,和另外一種情景的風險,再對比不同情景的收獲🦹🏽♂️。我們最終在這樣的很多個情景中選擇一個進入🚉𓀘。這種能力可能是其他動物所不具備👮🏼⛹🏽♂️,而人所獨特具備的。正是這種能力,讓我們的人類文明向前進發成為可能🌒👨🏿⚕️。我們在不斷設想人類文明的前方,不斷設想人類的可能性在哪裏。所以🧛🏼♂️,文學在這個意義上,可以為我們向前進的很多可能性做出很多設想😞。

我們人類現在就站在一個命運的十字路口,在一個技術突飛猛進的現實之中。我們身邊的機器人技術、人工智能技術、互聯網技術等等各種技術都在飛速發展,我們每天都能聽說一些曾經以為要幾十年📕,甚至這輩子可能都看不到的技術正在成為現實。人工智能技術現在正在快速地進化🧙🏿,從深度學習中、從神經網絡中,它們能夠變得越來越聰明,它們會替我們做很多事情🚵🏻♀️。所以在未來🧑🏿🦲🤾🏽♂️,很可能我們所有重復性勞動,不管是體力勞動還是重復性的辦公室勞動,很快都會被機器人和人工智能所取代,這就給我們人類提供了一個非常大的疑問。我們面臨的挑戰就是🤘🏻🃏:我們人類將何去何從?

當從繁重和重復性、無趣的體力勞動中解放出來的時候,我們的工作在哪裏,我們的意義和價值在哪裏,我們這個社會分配系統、我們的收入又該如何決定🫲🏼😠?有人會說這不是一個很完美的大同社會嗎,我們都從體力勞動中解放出來了,就可以做很多很多喜歡的事情。可問題在於,在我們的經濟系統中🧑🏼🦱🧔,一旦你完全從工作中被釋放出來了☣️,你一旦失業,就沒有了任何收入來源。那麽實際上,這對於我們的經濟系統,對於社會系統,都是一個很大的問題🧆。

我們在當前可能會觀察到🤽🏽♀️,有一部分低技能的勞動群體👩🏽🚒,缺少足夠的教育,缺少很高的技巧。在今天,(不同群體)可能只是表面上的生活會有一些差距;但是當我們走向未來,真的有可能會面臨一個很大的群體的失業問題☆。這給我們人類共同提出了挑戰🧗🏼,也是很多其他國家都在積極探討的一個人類前景的問題。美國有一本很流行的書叫做《機器人崛起》👃🏼,其實也是探討在很近的未來,我們就將會面臨到的這樣一種可能性。在這種可能性前提下🏘,也有很多人提出了一些解決方案。比如有可能把我們從機器人身上獲得的財富,補充到勞動者身上,給他們更多的補助。但實際上機器人、機器生產是資本的一部分,也就是說我們實際要對於企業、對於資本征收更多的稅,然後補充到這樣的失業群體身上。這其實本身就是一個非常非常困難的過程。在真正的經濟系統中,在我們的勞資所有製結構中,這是非常困難的⛹🏿🫰🏻。

另外一種可能性是:政府印發一些免費的錢給所有的勞工。但實際上這並不解決根本性問題👭🏼,且不說通貨膨脹,我們真正的底層勞工,如果缺乏足夠的培養🏇🏼、足夠的訓練的話🫢,他們的技能無法提升🧼,仍然只能給他們印一些生活救濟和保障的錢。這樣一個群體,在我們未來跟機器的競爭中,仍然沒有任何能力獲得自己的工作生活收入👱🏼♂️。

所以人類的前景在於我們人🌋、每一個人的個人素質的提升🧎🏻♂️➡️,這不僅僅是說學校教育、考試成績,而是說在未來🛗🩱,當我們面臨和機器人競爭的時候👨🏽🍼,機器人所能做的是解決問題的快速準確,那麽人類能做什麽🧔🏿♂️👷🏿?人類需要一些更高級的智慧🧻,所有這些我們稱為人力資本或者素質的東西,所有關於人的決策💆🏻、領導力♒️🙇🏻♂️、溝通🫶🏼,人的情感,人創造性,人的研究🧑🏽🦱,人的思路,所有這些真正跟人的智能、跟人的素質相關的,才是我們未來必須要走的一個方向。但是現實的困難就在於,如果我們已經有一個比較龐大的、低能力的勞動群眾,而又沒有給他們足夠的關註和幫助的話,那麽在未來某一天,很有可能這個龐大的群體就變成了被技術時代所甩下的群體🕸。而一旦有了這樣一個人口極為龐大,甚至比高知識群體還要龐大得多,而又失業的群體的話,任何一個政府都會很難處理。

我所寫的《北京折疊》⚓️,就是在那樣一個不利的僵局情況下,政府所做的一種處理。當然這是一個不可能存在的事情,但是我們仍然要面對這樣一種困難🦮,這樣一種問題。文學永遠只是提出一個抽象的問題,它提供一個抽象的模型作為一種可能性,但是真正的現實要靠我們每一個人實際去走出來。清華有一句話我一直覺得非常正確——行勝於言,未來怎麽樣,要靠我們每一個人去創造📨。

李強老師的研究裏其實提到了現在的勞工群體。李老師曾經說過,我們要把勞工群體重新帶回到大眾的視野🚫。在我看來🕖🍖,這是非常非常重要的事情。勞工群體以及他們下一代個人素質的提升培養👩🏽🎨👩🏼🎓,是我們整個社會必須面對的一個問題。我們如果讓低技能的🫵、生活條件很差的狀況一直延續到下一代的話,很有可能真的出現社會分化和惡化,這個問題是我自己在現實生活中也非常關心的👩👦。我希望在文學中所寫的抽象的現實,和我們在現實生活中所能走出來的實際的現實👐🏻,二者是不一樣的。我也希望更多的人🐪、在座的人能夠關註這個問題🙏。我們可以用很多的方式,用公益的方式去關註到一些落後的群體🧛🏽♂️。我們在這個飛速發展的時代中👋🏻,希望所有人💁🏼🥰、每一個人、每一個群體都不要被時代落在後面🚝🧑🏻🦱。這就是我今天想要先分享的一部分內容,之後也想聽聽兩位老師的意見,想聽一聽在場各位聽眾的一些感觸🪚。非常感謝,謝謝大家。