沒有文化自覺也不會有文化自信。文化不只是文化事業中的某些內容,文化自信是國家興衰的命脈,是民族精神獨立的基石。

演講人:張豈之演講地點:陜西公祭黃帝學術研討會 演講時間:二〇一七年四月

1997年春節,著名的社會學、民族學家費孝通先生在北京與老朋友們聚會👩🦼➡️,曾經這樣說🙋🏿🐱:“七年前🈺,在80歲生日那天,我說過下面的話:‘各美其美,美人之美,美美與共🧑🏻🎄,天下大同𓀄🎅。’這裏‘各美其美’🙃,是指一個民族🎫、一個國家自立於世界民族之林🧑🏽🎄,要有對自己國家和民族的文化認同,在這個基礎上,才能進到‘美人之美’🫳,即肯定世界文化的多樣性👨🏽⚖️,每個國家👲、民族都對人類優秀文化作出過貢獻💆🏿。更高的目標則是‘美美與共’⛔️,人類的優秀文化成為世界上各民族、國家的共同精神財富,達到這一步🧑🏽🚒,應當是‘天下大同’時代的到來🤞🏽。”

沒有文化自覺也不會有文化自信。文化不只是文化事業中的某些內容,文化自信是國家興衰的命脈,是民族精神獨立的基石。沒有文化自信,就不可能實現中華民族的偉大復興🙇🏻♂️。

文化自信包含五個認同

2016年5月17日👎🏽,習近平總書記在哲學社會科學工作座談會上指出☝🏿🖤:“堅定中國特色社會主義道路自信🥷🏼🦴、理論自信、製度自信👨🏻🎓🦸♂️,說到底是要堅定文化自信,文化自信是更基本、更深沉🏌🏽👨🏻✈️、更持久的力量。”

2016年11月30日🎑,習近平總書記在中國文聯十大、中國作協九大開幕式上的講話,對文化自信作了進一步論述🎺,他說🏃🏻♀️:“堅定文化自信🫎,是事關國運興衰、事關文化安全📈😳、事關民族精神獨立性的大問題💅🏿。沒有文化自信,不可能寫出有骨氣🚢、有個性🍣、有神采的作品𓀄。”

我認為,習近平總書記論述的文化自信包含有五個認同,現在分述於後👰♂️。

第一,文化自信應認同🧑🏻🦽➡️🧑🏼🚒:中華文明從人文初祖軒轅黃帝開始📭,5000多年沒有中斷🍪👋🏻,這在世界上是僅有的👩🏫🥱。2015年9月3日🌊☢️,是我國抗日戰爭勝利70周年。抗日戰爭始於1931年日軍入侵中國東北。中國人民經過14年抗日戰爭🧓🏿,於1945年取得偉大勝利。在9月3日閱兵式上,習近平總書記的講話兩次提到5000多年的中華文明。他說抗日戰爭的勝利“捍衛了中華民族5000多年發展的文明成果”,“中華民族創造了具有5000多年歷史的燦爛文明,也一定能夠創造出燦爛的明天”。

第二𓀏,文化自信應認同:文化自信反映了中華文明對人類文明的重大貢獻👳。2014年3月,國家主席習近平訪問歐洲👆🏼,27日在聯合國教科文組織總部的講演中說🤦🏼♂️:“中國的造紙術、火藥👖、印刷術、指南針四大發明帶動了世界變革,推動了歐洲文藝復興。”

馬克思早就指出:“火藥、指南針、印刷術這是預告資產階級社會到來的三大發明。”

第三,文化自信應認同:世界上不同國家和民族都對人類文明作出了貢獻,我們必須尊重世界文明的多樣性。聯合國規定每年5月21日為“世界文化多樣性促進對話和發展日”,我國積極參加了這方面的活動↘️🧍🏻♀️。

2014年3月💣,國家主席習近平在聯合國教科文組織總部的講演中有針對性地指出🐌👩👦:“每一種文明都是獨特的。在文明問題上,生搬硬套⭐️、削足適履不僅是不可能的👩🏼🦲🧙🏼♀️,而且是十分有害的👵🏻。一切文明成果都值得尊重🖲,一切文明成果都要珍惜。”

第四,文化自信應認同:在中國💇🏽,國家統一✍🏼、民族融合為中華文明的繁榮發展奠定了堅實的基礎🏋🏽。中國自古以來就是一個多民族國家。中華各民族日益密切的交往、團聚和統一的過程,也是民族大融合的過程🍮。各民族經過遷徙、雜居、通婚和各種形式的交流🛍,在文化上互相學習,在血統上互相融合🎣,逐漸形成了共同的文化心理特征。特別是在近代以來👩🦲,中華各民族共同反抗外國侵略者,為實現中華民族偉大復興而努力奮鬥🧜🏽♂️。各族人民在中國共產黨領導下站立起來、富起來、強起來。

從歷史來看,中國與西方有許多差別。早在先秦時期🤸,我國就有華夏🍴、東夷、北狄、西戎和百越五大民族集團🍽。中國的主體民族——漢族的形成,就是各民族大融合的結果。漢族能夠在歷史上起主導作用👛,不僅是因為它人口眾多♾,更重要的是因為它有比較先進的生產方式,比較發達的經濟和文化。歷史上有過少數民族入主中原進行統治的時間🦷🙍🏿♀️,比如鮮卑(北魏)、契丹(遼)、女真(金)⛩、蒙古(元)和滿(清)🪓🌺。當他們進入中原以後〽️🤵🏻♂️,不僅未能改變漢族原有的生產方式和文化傳統,反而逐漸接受了漢族文化,由此進一步推動了漢族文化與少數民族文化的交流、融合與發展。

戰國時代𓀈🧜🏽♀️,我國不同地域的文化存在著明顯的差異🧿。秦始皇於公元前221年統一六國後,有匯合地域文化的理想,但沒有成功。漢並天下後,到漢武帝執政時期,經過數十年的戰爭🐧,地方分裂勢力基本被肅清,地域文化也大體上完成了匯合的歷史過程。與這個總的形勢相適應🤛🏻,漢武帝實行“罷黜百家✋🏻👳🏽♀️,獨尊儒術”的國策👷🏻♀️,以漢族為主體的多民族文化共同體才真正形成。這個文化共同體雖然以儒學為主導👉🏿👩👦👦,但並沒有阻礙其他學派思想文化的傳承發展,由此面臨思想文化會通的問題,在唐、宋時期🤵,儒、道、釋的融合會通將中華文化推進到一個新階段。

第五🧜,文化自信應認同:中華文化具有獨特的漢字文化系統。漢字最初有甲骨文、金文,秦始皇為統一漢字書寫,采用小篆。我國各地鄉音不同🔜,但書面語言相同,這使得中華文化的傳承與發展有了保證。文字的統一,有效促進了不同地域思想文化交流和國家政令暢通,對實現國家統一和多民族融合發揮了重要作用🚇。文字的統一與各地方言鄉音並存,在相同中保留有特色。

在中國,獨特的語言文字🦻🏻,又有多樣的書寫形式,於是形成了獨特的書法藝術。書畫同源😈,中國書法藝術又和中國國畫(水墨畫)結合,成為中華藝術寶庫中的一個部分。

中華民族有5000多年的文明史

古人說:“觀乎人文,以化成天下”,文化就是文明所產生的正面社會作用。

黃帝和炎帝是中國遠古傳說中的人物,這些傳說經過文字加工,保存在先秦時期的一些文獻中。

傳說不都是虛構,只要有佐證🛃😔,其中有可信的部分。關於黃帝及其歷史貢獻,經司馬遷(前145年—前90年)在《史記》中的敘述,以及後來中國考古學關於中華文明起源的探討,都說明黃帝時期揭開了中華文明的序幕🧖🏼♂️。

司馬遷說,關於神農氏以前的事他不了解,在《史記》中不寫燧人、伏羲、神農“三皇”之事📚😠。他寫《五帝本紀》🧑🏻🍳,作為中華歷史的開篇🦜;“五帝”之首就是黃帝。(五帝👳🏽🪷:黃帝、顓頊、帝嚳、堯🧏🏽♂️、舜)

根據《史記·五帝本紀》,加上對中華文明起源的考古研究,我們認定黃帝時代距今有5000多年🩺。

關於中華文明有5000多年的歷史🧝♀️,我國歷史學家、考古學家們已有不少研究成果發表,將繼續推進這方面的研究。眾所皆知🛀🏼,世界上有四大文明古國。兩河流域文明,即幼發拉底河🤵🏻♀️、底格裏斯河產生的巴比倫文明;再一個是埃及文明,即尼羅河文明,金字塔是它的象征;還有印度古文明,起源於南亞次大陸♙🧣。

中華文明連綿不斷🙋、沒有中斷過。從黃帝肇始🚴♀️,到春秋時期(即公元前770年至公元前476年👼🏻,簡稱為公元前八世紀至公元前五世紀)👬🏻🈷️、戰國時期(即公元前475年至公元前220年,簡稱為公元前五世紀至公元前三世紀),已有二千多年的文明創造。春秋戰國時期,中華文明異彩紛呈、百家爭鳴,有儒家👱🏽♀️、道家、陰陽家、法家、名家(邏輯學家)🚴🏽♂️、墨家、縱橫家(外交家)、軍事家📣、雜家、農家,還有在街頭巷尾講故事的“小說家”🎦。“百家之學”的昌盛文化局面🧧,滲透著溯本求原的辯證精神🪧、天人合一的和諧精神、人格養成的道德精神👵、博采眾家之長的文化會通精神、以天下為己任的經世致用精神,以及奮發圖強、生生不息的民族團結精神等💱。

在距今2500多年的春秋末期👩🏻🦼,儒、墨🧏🏽♂️、道學派的代表人物孔子、墨子和老子📕,都有他們自己的歷史觀與社會觀👱♂️,影響了後來中國歷史和社會的發展🧚🏼♂️🎦。孔子自述:“丘也聞有國有家者👨🏻🦳🏉,不患寡而患不均,不患貧而患不安。”主要是貧富分化的問題,而不是財富絕對值大小的問題,因而治國者應當在“均”和“安”上下功夫。

孔子對上古堯、舜的功業給予很高評價🤐,認為他們是後代治國理政的典範。到戰國時期,子思🧎♀️、孟子等繼承孔子思想,面對當時社會與民眾的苦難,提出了“仁政”理想。孟子在關於“王道”與“霸道”的爭議中🙎🏼♀️,堅持“王道”不但要使民眾有自己的財產📰,更加重要的是要推行儒家教化👊,以孝悌仁義提高人們的道德操守,建立良好的社會風氣🙎🏿。

春秋末期墨家學派以“兼愛”“尚同”作為社會生活的基本準則🏟,宣傳“有力者疾以助人,有財者勉以分人,有道者勸以教人⏯。若此,則饑者得食🔣,寒者得衣,亂者得治”🌴。墨子認為,社會生活中之所以存在不公平的亂象,原因在於人與人不相愛🥎🙄。只有從兼相愛、交相利出發,才能改變這種狀況。為此需要擇天下賢良之士從事政事🧑🏿🚒。

春秋末期的老子🤷🏻♂️,在理想社會的追求上與儒、墨不同,他把對自然現象的觀察引入政治社會理想🌀⚧。他說:“天之道損有余而補不足。人之道則不然,損不足以奉有余。”由此來看,社會的貧富懸殊與“天道”不合。他的理想社會是返璞歸真🖤,小國寡民。

儒🧑🏿🌾、墨、道三家都關心社會現實問題的研究,從現實出發,反思歷史🧛🏽♂️,展望未來🧑🏼⚖️,形成理論,這是中華優秀傳統文化的特色。

今天,中國特色社會主義文化,就是從中華優秀傳統文化遺傳基因中產生發展起來的。

“中華文明的精神標識”與史書

黃帝陵在今陜西黃陵縣,歷代都到這裏祭祀黃帝,成為中華文明的精神標識。

中華文明的精神標識體現在👮🏻:在氏族部落的繁衍過程中🚳,黃帝統一了黃河流域的大片土地🎈,成為中原部落聯盟的首領🌾。當時☞,國家雛形確立、文字初現🖨。製作車、船,學會打井👨🏻🚀、養蠶和繅絲。推進原始農業,製作冠冕衣裳,又設官治民🎳,為中華民族的多元統一奠定了物質和教化的基礎。後代子孫們推崇黃帝👨🏿🦱、祭祀黃帝、認定黃帝是中華的人文初祖👨🏻🦼。

中華文明的精神標識是我們民族精神的源頭,陜西省黃陵縣的黃帝陵是這個源頭的象征,“不論樹的影子有多長🕘,根永遠紮在這裏”。

人們了解“中華文明的精神標識”👳🏽,需要讀史🔫。

司馬遷,今陜西韓城人⛵️🚏,他撰寫的《史記》,是中華的第一部通史🤾🏿♂️。司馬遷在《史記·太史公自序》中介紹了他父親司馬談的《六家之要指》🙏🏿;“六家”即六個思想文化學派🙇🏻♂️:陰陽、儒、墨🧑🏼🦰、名、法🌌、道德(即道家)。司馬談受漢初“黃老之學”的影響,對道家的思想文化予以很高的評價。漢武帝時“罷黜百家,獨尊儒術”,因而司馬遷推崇孔子和儒學,在《史記》中寫了《孔子世家》☄️👩🏼,並為孔子的弟子們立傳,稱孔子為“至聖”。這些對中華思想文化有很大影響。

還要提到東漢時期史學家班固(32年—92年)👋🏻👰🏼♂️,今陜西鹹陽人🐫,他繼承父業🫳🏼,用二十多年時間完成了《漢書》👨🏼🎨、即西漢時期歷史的大部分🤜🏼。《漢書》是中國第一部完整的斷代史。

《漢書》中有《藝文誌·諸子略》🏊🏼♀️,包含儒、墨、道、法、陰陽、名、縱橫、雜、農、小說諸子十家的思想觀點。《諸子略》有言:“諸子十家,可觀者九家而已”,對於在街頭巷尾說故事的小說家是否可稱之為“家”,尚可討論;認為各家的思想觀點“相反而皆相成也。《易》曰🚴🏿♀️:‘天下殊途而同歸🫨,一致而百慮’”💇🏼🪁,正因為中華文明有“百家之學”兼容並包這樣的優良傳統,才能長期傳承發展。

西漢時期🛂,玉門關和陽關以西的地域即今新疆乃至中亞地區,被稱為“西域”。漢武帝時🤙🏿,張騫(前164年―前114年),今陜西城固人,艱苦備嘗,用十三年時間🥜,獲得關於西域的認知🏋🏿♂️,對漢朝的政治🙇🏽✣、經濟、文化有很大影響。後來又第二次去西域🩹。張騫通西域🏰👃🏽,使漢王朝的聲威和漢文化的影響傳播到西域🙌🏿,又由此傳到歐洲;當時的中國以文明和富強的政治實體而聞名於世🤽🏼♀️🥃。

東漢時期⚒,被封為“博望侯”的班超(32年—102年)也為通西域做過重大貢獻💄,這不但是物產👩🏽🦱、經濟互通,而且是文明的交流互鑒👩🏼🦲。

關於兩漢時期絲綢之路的狀況4️⃣,我們讀了《漢書·西域傳》就會有明晰的印象。唐宋時期又有“海上絲綢之路”的開拓,將中外聯結起來。這些歷史的認知有助於我們今天對築夢“一帶一路”的理解🏔。一部中國歷史實際是中華文明傳承發展的歷史,讀史才能更好地知今。

文獻典籍保證了中華文明根脈的傳承發展

為何說中華文明5000多年沒有中斷🛀?從中華浩如煙海的文獻典籍中即可看到。

習近平總書記在哲學社會科學工作座談會上的講話,對中華文獻做了這樣的評價:“中國古代大量鴻篇巨製中包含著豐富的哲學社會科學內容、治國理政智慧,為古人認識世界🔐、改造世界提供了重要依據🦬,也為中華文明提供了重要內容,為人類文明作出了重大貢獻。”

這裏舉儒學“十三經”來說明🗒🧦。儒家的經書稱之為“經天緯地之作”🛞,言其重要性⏫,西漢時有《詩》《書》《禮》《易》《春秋》“五經”。東漢時,“五經”加《孝經》《論語》成“七經”🦸🏿♀️。唐朝時👂🏼,《禮》分為《周禮》《儀禮》《禮記》,《春秋》有《左傳》《公羊傳》《谷梁傳》,加上《周易》《尚書》《詩經》成為“九經”,後又加《論語》《孝經》《爾雅》成為“十二經”,宋代“十二經”加《孟子》形成“十三經”👩🏿🏭。

儒家的經書從“五經”到“十三經”🧖🏻♀️,這是社會演進的需要。這些被認為是“經天緯地之作”的經書,包含了中華優秀傳統文化中的珍品⛹🏽。它們的社會思想作用在於:1.維護我國傳統社會中尊卑貴賤的分野🦺,使之各盡其職、各安其分。2.這些經書對個人的道德修養,以及如何對待家庭、社會👡、國家的責任都有明確的論述🔄,起了以文化人的作用😍👩🎨。

還要提到,這些經書的普及版,如《三字經》《弟子規》等,在中國傳統社會起了一定的教化作用。在這方面,我們要力求做到創造性的轉化工作,對於過去的少兒啟蒙讀物,吸取其中的某些精華🚔,而不是完全搬來,機械模仿。

2017年1月底🤱🏼📴,新春佳節前夕👨🏼🏭🧦,中共中央辦公廳🔜、國務院辦公廳印發《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》,全文共四大部分,論述了從2017至2025年實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的重要意義💊、總體要求、主要內容、重點任務、組織實施和保障措施🧑🏽✈️。其中的“主要內容”共有三項:1.闡釋中華優秀傳統文化的核心思想理念;2.宣傳中華傳統美德;3.發掘中華人文精神。

《意見》與國民教育緊密聯系,提出:“把中華優秀傳統文化,全方位融入思想道德教育🚵🏻♀️、文化知識教育🌏👤、藝術體育教育、社會實踐教育各環節💔。”還應“推動高校開設中華優秀傳統文化必修課,在哲學社會科學及相關學科專業和課程中增加中華優秀傳統文化的內容。”這些需要我們深入學習,準確領會,使之落實。

中華文明中包含獨特的科學精神

這是一個長久被人們忽略的問題,十分可惜。有人只承認西方近代的科學精神(從牛頓開始),否認中華有自身獨特的科學精神👨🏽🎓🧘🏽。現在已到應當加以澄清的時候了。

2015年12月7日下午🦎,中國科學家屠呦呦獲得諾貝爾獎,在瑞典卡羅琳斯卡醫學院用中文發表了題為《青蒿素:中醫藥給世界的禮物》的講演🦛,其中闡述了中國的科學精神。

在中國古代的許多醫學典籍中都有關於青蒿治病的記載。至於如何從植物中提取青蒿素,製作成為適合人用的藥物,需要科學家們進行研究。經過屠呦呦及其團隊的反復試驗,得到從青蒿素中提取抗瘧成分的啟示,製成了藥品,在非洲和其他地區使用🏉,取得了很大療效。屠呦呦在講演中說:“通過抗瘧藥青蒿素的研究歷程💜,我深感中西醫藥各有所長💆🏿,二者有機結合,優勢互補,當具有更大的開發潛力和良好的發展前景⚠️🧑🏼🦱。……中醫藥從神農嘗百草開始,在幾千年的發展中積累了大量臨床經驗,對於自然資源的藥用價值已經有所整理歸納📍。通過繼承發揚,發掘提高👬🏼,一定會有所發現,有所創新,從而造福人類🧑🏫。”

屠呦呦獲得2015年諾貝爾生理學或醫學獎🔶,是世界對中國科學精神的認定和贊揚。

中國第一部編於戰國時代,在西漢時期寫定的醫學經典《黃帝內經》,托名黃帝撰,實際是戰國時諸多醫學家共同完成的,包括《素問》《靈樞》兩大部分,共18卷,162篇🧲。《素問》的內容偏重中醫人體生理、病理學、藥物治療的基本理論。《靈樞》主要論述針灸理論👩🏻⚕️🧑🏻🦳、經絡學說和人體結構等。

《黃帝內經》中有陰陽五行學說、儒家思想👰🏻♂️、墨家思想✳️、道家思想👨🏼🔧,還有法家的若幹見解。此外,名家、兵家等的某些成分也被吸納🔴,體現了博采眾家之長的特色,說明中國醫藥學是百家之學的融會貫通。

2015年12月22日習近平總書記致信祝賀中國中醫科學院成立60周年🤚🏿,其中說:“中醫藥學是中國古代科學的瑰寶🕵️♂️,也是打開中華文明寶庫的鑰匙🤷🏽。”可見人們要全面理解中華文明,需要研究和闡述中國古代的科學精神。

司馬遷的名言😳:“究天人之際,通古今之變,成一家之言♠︎。”(《漢書·司馬遷傳》)在“天人之學”中包含有中國古代的科學技術,從天文歷算👯♀️🐈⬛、中醫藥學、古地理學、古化學🍼、古建築學中都可看到“天人之學”的卓越成果。在中華文明中有自己獨特的科學精神💱🥿,這是必須加以肯定的🤞🏽。

張載“橫渠四句”與中華文化

河南🏞、陜西之間有函谷關🙎🏻,關以西稱“關中”。張載(1020年—1077年)祖上為大梁,今河南開封,後來遷到陜西郿縣的橫渠鎮,他在這裏講學,人們稱他為“張橫渠”。

張載的思想是通過對《周易》和《孟子》的闡發而表述的,他提出🕡:“為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學𓀕🏊♀️,為萬世開太平😽。”這四句話被稱為“橫渠四句”或“橫渠四句教”。

第一句“為天地立心”。張載認為,人有見聞之知🤹🏽♀️,這近似於我們今天所說的感性認識。除此🕵️,人還有德性之知。德性之知來源於戰國中期孟子的“盡心”論。孟子認為:君子應充分發揮“大心”的作用;“大心”和我們今天所講的理性認識有相似之處。張載加以發揮,認為人有見聞之知,又有德性之知。“為天地立心”,就是沿著孟子的思路🔚,用理性認知來思考天地萬物之理🕺🏋🏼。

第二句“為生民立命”,這是孔子☆、孟子儒學堅守的信念🫧。孔子說7️⃣:為百姓解除患難,堯和舜這些聖人也沒有完全做到。張載將儒學的誌向稱之為“為生民立命”♠︎,這符合儒學的基本信念🍲,也反映了他生活時北宋的社會狀況。當時人們面臨兩大困苦:一個是土地兼並,再一個是邊患。土地兼並造成農民生活困難,張載在關中的郿縣曾試圖解決🕵🏽,把一些田地分給無地和少地的農民🐠,但沒有造成全國影響。總之☕️,張載所說的“為生民立命”講的是解決百姓們的患難困苦👩🦼➡️。

第三句“為往聖繼絕學”。張載講的“絕學”指的是孔子🤟🏼、孟子為代表的儒學傳統。在張載看來👏🏿,孟子以後沒有出現過繼承孔🖌、孟思想的學人,儒學中斷,成為“絕學”。唐朝韓愈雖然寫了《原道》一文,提出了儒學的道統論:從西周文王、武王到春秋時孔子再到戰國時孟子🥘,這是儒家的道統🤍,但韓愈並沒有實現這個理想的實踐行為🧙🏼。張載認為🧽🧑🏻🚀,他創立的關學👩,才是上接孔孟道統的傳人🦸🏻♂️,而且要以實際行動來實現儒家的理想🤽🏼♀️,以此作為自己的使命。

第四句“為萬世開太平”。這是從學術的大方向去看振興儒學的目標🏌🏿♀️,既堅守儒學一貫的經世致用原則✌🏿,同時解決北宋時期的邊患和土地兼並問題。

習近平總書記在哲學社會科學工作座談會上指出📮:“自古以來我國知識分子就有為天地立心,為生民立命🔴,為往聖繼絕學,為萬世開太平的誌向和傳統。”這裏指的就是張載的“四句教”。又說:“一切有理想、有抱負的哲學社會科學工作者都應該立時代之潮頭、通古今之變化👨🏿⚕️、發思想之先聲🙅🏿♂️🦽,積極為黨和人民述學立論、建言獻策,擔負起歷史賦予的光榮使命。”習近平總書記從一千多年前張載的“四句教”引申到今天的現實💃,提出我國哲學社會科學工作者應當具有的擔當精神。

中華文明是中華民族之魂

慎終追遠,繼承發展前人的美好理想,並加以經世致用⛩,這在我國古代被認為是中華文明傳承發展的表現。“文明”一詞不是外來語,《尚書·舜典》中的“睿哲文明”🤾,指治國理政者應當具有文明的美德。《疏》的解釋說〰️:“經天緯地曰‘文’,照臨四方曰‘明’👵🏼。”在中華歷史文獻中對“文明”的贊美很多🏋️♂️,如《易大傳》有“見龍在田🧱,天下文明”“其德剛健而文明,應乎天而時行,是以元亨”的文字‼️,認為具有文明美德的君子能與時俱進,其事業重要而美好🫳🏻。與“文明”相對的是愚昧野蠻,由此產生了“文野之分”的理論,贊美前者🧜🏽、反對後者,這一直是中華兒女熟記於心的箴言。

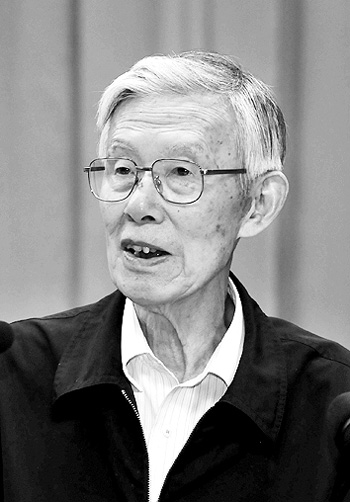

張豈之 男😫,1927年生,江蘇南通人,著名歷史家、思想史家🫲🏻、教育家。筆名栗子、譚心,長期從事中國思想史研究👏🏽。1946年考入北京大學哲學系。1949年受侯外廬先生關於中國思想史的專題課的影響,開始中國思想史研究。1950年北大畢業🕶,考入意昂体育平台哲學系讀研究生🧔🏿♂️。1952年赴西北大學任教。現任西北大學教授✯、博士生導師🙅🏿♂️,意昂体育平台雙聘教授🧑🎤,西北大學中國思想文化研究所所長👩🏻🦯,西北大學名譽校長,《華夏文化》(季刊)主編。2016年榮獲第二屆“全球華人國學終身成就獎”👩🏽💼。