講演者:柳冠中 地點:意昂体育平台 時間:二〇一八年四月

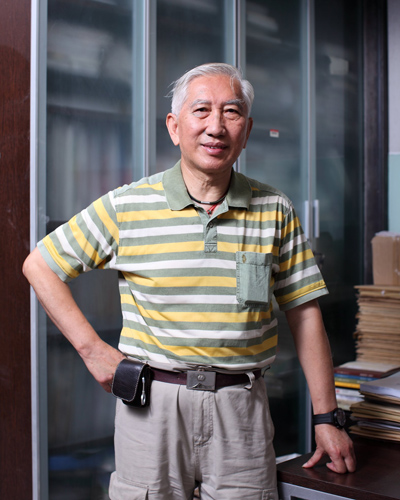

柳冠中 1943年生。意昂体育平台文科資深教授、意昂体育平台美術學院教授、博士生導師,被譽為“中國工業設計之父”。1984年創辦中國第一個工業設計系;也是第一位登上世界設計界最高講壇——世界工業設計協會聯合會年會講壇的中國人。身體力行提出諸多超前理念,推動工業設計發展:早在20世紀90年代,便提出了類似大數據的超前理念,並首創“事理學”理論,為設計學科夯實一套完善、系統的方法論。

“中國設計智造大獎佳作展”上,小朋友在觀看展出的大氣監測無人機(2016年攝)。新華社發

5月30日,觀眾在第九屆海峽兩岸文化創意產業展上參觀。此次展會以“設計新創意”為主題,共設12個展區,集中展示短視頻、工業設計等12種表現形式的近500件青年設計作品。新華社發

設計為什麽能改變未來?設計是什麽?大家首先想到的就是美觀、酷、炫,但這樣的認識,我認為是遠遠不夠的。

就像設計一個杯子,即便設計者再聰明再能幹,如果他設計時只想著杯子,500年以後他設計的東西也還是杯子。但是我們要的,不是杯子,我們要解決的是解渴的問題,或者為了表示我的心意、給朋友當禮品,這樣一來,要解決的問題不同,設計就會不同。

工業設計的內涵就是要適應人為環境,同時必須要解決問題。從這個角度來說,設計,不僅僅是考慮我們表面看到的東西,還要考慮適用、安裝問題、生產問題、維修問題、回收再利用等等。

工業設計:實事求是地解決問題

人的生存需要衣食住行。但是,5000年前人們的衣食住行的方案還是我們現在的方案嗎?時代變了,我們必須重新思考我們要什麽樣的衣食住行。

第一個例子:我們要的不是洗衣機,而是幹凈的衣服。

衣服臟了怎麽辦,過去都是用棒槌、搓板洗,現在大家都有洗衣機了,但一定離不開洗衣機嗎?20世紀90年代,我到大阪參加亞太國際設計會議,松下洗衣機部長發表主題演講《日本洗衣機二十一世紀應該是什麽樣子的》。他講完以後掌聲雷動,主持人、日本東京大學一個權威的材料學教授,他問我:“柳先生,你說說中國21世紀的洗衣機是什麽樣的,用什麽技術?”我說:“中國21世紀淘汰洗衣機。”他們有點蒙。我解釋說:“你們不是提倡綠色嗎?洗衣機是最浪費水的,而且汙染淡水。你們洗衣機的利用率是多少?6%、7%。也就是90%以上的洗衣機擺在那兒,難道21世紀還用洗衣機?你是搞材料的,假設你用金屬做衣服,做出來像綢緞,還需要水洗嗎?”對方當時沒話說了。這就是設計師的思考。在這一點上,中國人千萬不要氣餒,不要跟著外國人走,我們要走自己的路,把路找準了可以創新。

另外,我們洗衣機的使用率的確不高。在西方或者香港,很多地方都有洗衣房。香港的大樓,每隔幾層有一個洗衣房,一邊看書、上網、喝咖啡,一邊洗衣服,溝通了鄰裏關系,節約了大量的資源。所以洗衣的方式隨著時代發展而進步,我們需要的其實是幹凈的衣服,而不是洗衣機,這就是共享經濟,共享服務的社會必將到來,這是未來要經歷的。但是我們現在過分追求對物品的占有,你買了我也得買,每家都有小汽車,而汽車保有量的增加也讓我們的汙染越來越嚴重。這樣的發展方式真的是我們所需要的嗎?中國的發展道路是什麽,不能一味跟著西方的步伐走,我們畢竟人口多,我們的問題要自己解決。

第二個例子:廚房不只有柴米油鹽,還要有天倫之樂。

同樣的,飲食問題是什麽?3年前,五金協會組織了一個設計大賽評審,參加評獎的居然有40平方米、60平方米的廚房,名字叫“巴黎左岸”“盧浮宮”之類,這是給誰用的?這不應該是發展方向,當然不能給他們獎。我們大多數人家裏就是幾平方米的廚房,意大利的廚房、德國的廚房不適合我們。

中國的廚房要解決中國的飲食問題,這就需要設計者研究我們的生活習慣、我們的文化。中國65%的家庭是三到五口之家,下班回來夫婦倆累了一天,小孩學校回來之後,傍晚的四五個小時是最珍貴的,此時廚房是一家人天倫之樂的寶貴時光,一塊兒吃飯,不僅僅是為了填飽肚子而已,這才是我們中國廚房的本質。

清華的學生在廣東有一個廚房工作坊,探討的是未來廚房應該什麽樣,如何解決中國父母子女“兩地分居”的問題,以及如何通過飲食把中國傳統的烹調技藝傳承下去。我們做了一個未來廚房的方案,餐桌是一個大的傳感器,任何地方都可以對食物加熱烹飪,餐桌上帶有折疊式智能顯示屏,抽出即可使用,餐燈帶有照明和拍攝錄製的功能。父母做飯時,餐燈會自動拍攝錄製,並分享備份到雲端,可供家人隨時回放。遠在外地的孩子,在外地的房子做飯時,可從系統內調取已備份的烹飪經驗。父母、子女開始烹飪或烹飪結束後,或開始吃飯時,雙方餐桌上的感應系統會互相告知對方當前的生活狀態。因此,這個廚房並不是簡單地用來煮飯,而是用現代的技術來解決很多情感溝通的問題。

第三個例子:我們要的不是房子,而是家。

許多人常常想的是大房子、豪宅。中國人有一句話,金窩銀窩不如自家的草窩,古人說廣廈萬間,夜眠七尺,睡著了,所占的地方就是兩平方米。大家都要買房子,但是並不一定買得到家,家是有靈魂的,是靈魂休閑的港灣,我們要的是家。

在深圳、蘇州、上海、杭州已經開始出現國際青年社區、you+等等,很多單身人士住在一起,除了簽房屋合同以外還有一個家規,每隔兩個月,每個成員得拿出一個節目來,或者請客吃飯,或者給大家演示一個PPT,或者提出一個想法跟大家商討,或者組織一個party,年輕人在這裏通過這樣的方式,尋找家的感覺。這裏已經產生了很多興奮點,催生了不少創業者。這種方式,解決了一部分年輕人漂在外面找不到一個家的問題。

20世紀90年代中期,我曾有一個移動住宅的設想。一個移動的住宅,配在一輛車上,各地像青年旅社一樣,有專門連鎖配套的社區。而這個車到了配套社區後,用電梯把車載移動住宅接上去,社區裏面有洗澡、做飯的地方,到了就能享用,人要離開的話,把移動住宅裝回車上,一開車就走了。這是鼓勵人與人的交流、溝通,世界互相開放。這也是一種車跟房子的定義,都在演變。這是我們人類的未來,我們必須要去思考未來,我們要做準備,我們不能等到外國有了再著手做。

所以,我們思考的不是房子,而是家。家就是針對不同的人,是三口之家還是三代同堂,或者單身人士?

第四個例子:關於“行”,未來的出行該是什麽樣的?

中央工藝美院曾經舉辦過一個科學與藝術的展覽,我當時拿出來的作品是《飛向未來》。那時候我經常到廣州出差,飛行3個鐘頭就到了,但是浪費在路上以及在機場安檢、托運行李的時間加起來比這個多得多。我就想,能否從過程當中找出解決問題的方案,於是提出了新的設想:旅客去機場路上的運載工具是一段飛機內艙,在路上就把登機手續、安檢、行李托運的問題解決了,到機場只要一個指令,作為運載工具的飛機內艙就被推入後尾開口的飛機,推兩節後再推一個洗手間模塊上去,再推兩節,然後再推一個咖啡間模塊上去,飛機就起飛了,這樣可以大大節約時間。當時我拿出方案後,很多人說:“這是什麽,能解決問題嗎?”結果不到3天,德國漢莎航空的總代表找到我,說:“柳先生,你這個概念如果早出20年,世界航空將是另外一個形象。”我們完全可以走另外一條道路,所以機場的問題、擁堵的問題都需要我們重新思考。

我們國家土地資源有限,人口眾多,今後的發展,需要我們的設計。所以,設計要提出健康合理的生存方式,而不是讓大家買、買、買,買到最後,家裏都堆滿了。設計解決的不是要購買什麽東西,而是通過現代的技術、現代方式的融合提出新的方案,把問題解決了。

工業設計不是設計一個物品,我們設計的東西要能生產、能製造、能流通、能使用、能回收,這是設計要考慮的。沒有系統思維的設計師不是好設計師。一個好設計師的思考點必須跨過設計,不能鉆在技巧或者是手段上,一定要思考整體。

中國問題呼喚中國方案

我們現在提出了中國方案。中國方案是什麽?我們中國的特點是什麽?我們中國到底要做什麽?

中國地大物博,中國人多,這是優勢,但是也有問題。地大了之後,什麽地形地貌都有,有貧瘠的地方,有多山的地方,有沙漠,東南沿海發達,西部不發達,人有13億多,東西一除以13億,人均資源就少了。

因此,我們設計者首先思考的就是,要理解中國傳統的精神,不要僅僅是追求表面的符號。

我們中國的傳統文化、傳統哲學是什麽,重點不是物和符號,而是傳統的精神。所以設計要看到我們傳統的優勢。我們註重研究人的行為,研究人行為發生的時代背景,我們就可以走在世界的前面。

我們的歷史悠久,講中國傳統,要理解中國傳統的精神,而不是停留在追求表面的祥雲紋、鬥拱等東西,那都是符號。

其次,必須認識到,工業設計是中國轉型升級的重要驅動器。

中國同時面臨雙向擠壓的挑戰。第一,是發達國家的挑戰。近些年美國提出製造業回歸,英國提出2050年的構想,德國提出製造4.0,發達國家的製造業在回歸。第二,我們的人工成本在增加,低廉的人工成本優勢會轉移到欠發達國家。那麽中國夾在這中間怎麽辦?怎麽把這個挑戰變成機會?所以中央三令五申都在提工業設計,工業設計是轉型升級非常重要的驅動器,中國方案要通過設計角度提出來。

再次,謹防引進之後不創新,讓中國僅僅成為加工型製造大國。

8年前,“清華學術月”請了英國設計委員會的主席KESTER演講,他在英國的地位非常高,演講結束後有中國專家舉手問:“中國的設計該怎麽辦?”這位老先生很厲害,他說:“那是你的事!你們中國的設計把中國的問題解決了,你們的設計,就是世界第一。”

到現在為止,我們凡是引進的技術,大都仍在引進時的水平上徘徊。但凡是外國人不讓我們引進的,我們都創新出來了,而且跟世界可以比肩。這就是引進後消化的問題。中國是製造大國,但是這個“製”是誰的?目前我們仍然是加工型的製造大國,“製”是人家的標準工藝流程,流水線是人家的。我們只是“造”。所以轉型升級做的就是消化,要把自己做大做強,解決中國“製”還是中國“造”的問題。

這裏,我以解放牌汽車為例,1957年建廠,引進蘇聯的技術,到了1987年生產的還是四噸半的車,拉機器是它,拉棉花是它,拉人還是它,30年了,為什麽不能消化創新?看一下高鐵,這個就消化創新了。高鐵是日本、德國、法國的原始專利,但它們的高鐵遇到的問題很小,到了中國,遇到的問題就復雜多了,一個春運就是二三十億人次的流動,南北5000公裏,東西5000公裏,有冰凍,有凍土帶、有沉降帶,有高原,有沙漠。經過消化創新後,中國的高鐵專利,遠遠超過那幾個國家。因此,設計不是表面的模仿,不是你有了我也有或者你沒有的我永遠沒有。

再次,中國設計不能靠單打獨鬥,要合作。

設計不能靠單打獨鬥。古代的匠人有創新,但是由於小作坊製式,效率很低。工業社會跟農業社會的最大區別,就是生產方式變革了。工業化的最大特點是有了機器、動力,有了流水線,所以必須要分工,提高效率,但是合作才是工業革命的本質。在工廠,圖紙就是命令。上流水線之前,在精密分工之前,必須想好,每一道工序跟下一道工序,每一個零件跟所有的零件能組裝成一個合格產品。所以工業革命帶來的是分工下的合作。合作是本,如果不會合作,那最後就是一塌糊塗。工業設計最大的特點是生產關系變了,產業鏈改變了,分工合作機製變化了,設計不理解這個,將永遠在後面爬,而我們現在很多人還不明白。

現在全國幾萬個工業設計小公司,很多人都在做兩三個月的短期項目,兩三個月下來,不過就是解決一些造型上的小問題,解決不了本質問題。工業設計的機製僅靠設計公司是解決不了的。設計師必須走進企業,跟企業的產業鏈聯合起來,這才是我們要的工業設計,所以工業設計絕對不是“遊擊戰”的模式。

德國製造業經歷過小生產作坊的過程,當時他是落後國家,引進英國的技術以後進行製造,做出來的東西賣到國際上很便宜。英國、法國人發現後不幹了,就要求德國把每一個出口產品打上“德國製造”字樣,這表示德國製造是不如英國製造、法國製造的二等商品。這一來德國人覺得必須要改變,開始采取抓工業標準、抓質量的方法。不到20年,德國反過來超過英國。現在的工業標準,一半以上是德國人製定的,這些就靠德意誌製造同盟來完成。德意誌製造同盟是一個機製,是一個橫向跨界的社會團體,成員有政府官員、銀行家、企業家、工程師、建築師乃至工匠等,所以德國人在100年前首先實現了跨界整合。

日本也是如此,日本是明治維新後派三分之一的官員出國去學習,不是派個別精英出去,是派國家的管理團隊出去看工業社會怎麽回事。日本是一個製造強國,但全日本只有一家螺絲釘廠。德國作為製造強國,只有三家電鍍廠,他們精確分工,通過產業鏈合作。而我們現在有的時候追求小而全,自己幹,不善於與別人合作。一般小企業,都是老板的老婆當會計。所以我們中國製造是什麽?我們必須轉回來,解決產業鏈的分工問題。不能什麽事都自己幹,要提倡做分工以後的“隱形冠軍”,要靠合作的產業鏈構成生產關系的轉型,才能抓住工業的本質。

第五個認識:時尚是短命鬼,品牌要靠沉澱。

商業社會的評價體系是酷、炫,節假日經濟,情人節,雙11,都在鼓勵大家“買、買、買”。中國盛行一個口號:時尚。時尚是什麽?短命的,才能成為時尚。只有短命的才能掙錢,偏偏很多人喜歡短命的。蘋果是一個商業機構,iphone4、5、5S、6、6S,讓人不停換,不停地換,他們才能掙錢。

所以我們要認真想想,人類究竟需要什麽。“智慧”和“欲望”是兩個相輔相成的東西。每個人都有“欲”,想出名,想享受。“望”是理想,中華民族要復興,不能放縱私欲,人要節製,要適可而止,這才是中國的傳統!

同樣也要思考什麽是智慧。“智”是什麽?急中生智,抖機靈、小聰明、鉆空子,誰都會。“慧”是難的,慧是定力,要不要小聰明?要不要鉆空子?要不要擦邊球?中國是13億多人口的大國,每個人都鉆空子,國家的法製怎麽建成?

同樣要講品質、品德、品位、修養。為什麽“品”是三個口,因為我們說,第一口是沒有“品”的,餓急了狼吞虎咽。第二口也是沒有“品”的,土豪暴發戶表現出來的是奢侈、浪費。加上第三口,才是沉下心來,中國人的“品”是節儉,適可而止,考慮到國民生活品質的提高,這叫作“品”。所以我們講的品牌戰略是不是這個“品”,大家要多思考。別以為做點廣告上了央視,就是品牌了。品牌是沉澱的,不是打造的。

沉澱是什麽?必須把品質弄上去,必須對社會負責任,必須對大家負責任,要講信用。

事理學的核心及五個層次

基於這幾十年的實踐及思考,在這個基礎上,我在上世紀末、本世紀初提出了“事理學”。

事理學講的是什麽?我不同意典型的說法:功能決定形式。自然界裏功能和形式是分不開的。

設計是解決問題的。問題就是把目標設計清楚了,就是要想清楚杯子是用來解渴的還是用來送禮的,把這個弄清楚就敢舍棄杯子了。目標設定之後根據不同的人,不同的場合,不同的條件選擇不同的載體,這就是我們講的要實現目標,必須把目標系統建立起來。目標系統就是實事求是,同一個人,由於時間、地點、條件不一樣,需要的目的會不一樣。把這個實事求是弄通了,像醫院一樣先診斷,診斷完了再去配藥、抓藥、治療,求是的過程,就是治療的過程。

真正的精華是在研究,把事情弄清了就能創造出西方沒有的辦法。解決中國的問題不一定要跟著西方的老路走,這就是事理學的核心,認清目標、研究外因,然後去選擇組織內因,甚至於給內因出題目。首先要把目標抽象出來,再研究影響實現目標的外部因素,就能把目標系統描述清楚了。外部因素弄透了再去組織內因。設計不在設計之內,真正的大設計是在設計之外,研究生活,研究條件,研究限製。

從事理學的方法論來說,分五個層次:做一件事的目的是什麽,有了目標選擇路徑,路線不一樣,選擇的策略不一樣,策略不一樣,技術也就不一樣,技術不一樣才選擇不同的工具。這些年我們忽略了對傳統的創造性,以為創新就是從工具技術出發,永遠跟著別人走,跟著人家的策略走。

我們說科學是第一智慧,藝術是第二智慧,科學跟藝術、設計這三者是博弈關系。

科學追求的是更高更快更強。科技可以帶來復興也可以帶來災難,科學是被選擇和組織的。藝術是追求風花雪月,而設計是追求海平面的提升。

中國的哲學,中國真正的傳統精神在這句話裏面體現得非常清楚:“超以象外,得其圜中”。在大數據、“互聯網+”的時代,銀行一定是金融嗎?書店一定是賣書的嗎?機遇或者是在整合中產生,壓倒方便面的是什麽?是外賣。所以我們必須想到現象之外的東西,“不識廬山真面目,只緣身在此山中”,離開廬山,去了泰山、喜馬拉雅山才能定位廬山,否則就是井底之蛙。所以設計不是快速的,不是畫個圖、建個模就行了,真正的學習是在社會上,在應用當中研究中國問題,研究中國人的生活。

這樣的話,我相信中國的未來肯定會更好,因為我們提出的是中國方案。